ついこのあいだ傘寿と思ったら、4月にはもう81歳。そこでこれまでのやり方を変え、3回書いたら、つぎの回は「読書日記」にして、みずからに活を入れることにした。活というか、毎回、それなりに根をつめて書いているので、ときに肩が凝る。根などつめない。というより、つめる力をみごとに失ってこその老人なのに、むりをするから肩が凝るし、息も切れる。その気分を定期的にちょっと新鮮に切り換えたいのです。

2月28日(木)

月刊誌『ダ・ヴィンチ』の冒頭に、毎号、「男 アラーキーの裸ノ顔」と題して、中老年の男たちの大きな顔面写真がのっている。その編集部から「津野さんのお顔を」という依頼がきた。送ってもらった既刊分の写真を見ると、三宅一生、坂本龍一、鈴木敏夫、松浦寿輝といった高名な人ばかり。

――はァ、なぜおれなんかを?

と一瞬ことわりかけたけど、話をきくと、どうやら「荒木さんがぜひ」ということらしい。

1974年に晶文社から桑原甲子雄『東京昭和十一年』という写真集をだした。写真批評家の桑原さんが青年時代にライカで撮った街頭写真をはじめて集成したもので、氏の希望で、物置からでてきた大量のネガ・フィルムの暗室作業(現像やプリント)に当たったのが、アラーキーこと若き日の荒木経惟さんだった。

それからかぞえて45年。以来、荒木さんとは一度も会っていない。そんな方の指名とあらば、もうでかけるしかないよ。そこで雨の午後、地下鉄にのって六本木の貸スタジオに向かった。

荒木さんは私の2歳下だから今年79歳。頭の毛こそいくらか薄くなったようだが、あいかわらず、やんちゃ坊主みたいに明るく元気だった。

「あのときは根津の鷗外荘でさ。津野さん、はりきってすごいんだ。平野(甲賀)さんと二人並ぶと迫力があったな」

「えっ、すごかったのは荒木さんのほうじゃないの。こう見えても暗室作業はおれが日本でいちばんなんだ、と息巻いてたぜ」

「ハハハ。でもね、それ本当なの……」

あのときというのは、プリントしたての写真を料理屋の広間に敷きつめ、桑原さんと4人でそこを歩きまわりながら写真集の構成をきめたときという意味。実際は根津でなく本郷のどこかだったと思うが固執はしない。どうせ老人どものあやふやな記憶だから、どちらでもいいのです。

しかし、あれから半世紀がたち、さしもの荒木さんも足腰が弱って、ぴょんぴょん跳ねながらの撮影はむずかしくなったらしい。スタジオの椅子に坐った私のまえに、「いやァ、もう老人病の巣なのよ」と椅子をもうひとつ据え、それに坐ったままの撮影ということになった。

それでもリズムよく、「こんどはあっち向いて……おっ、いいよ……そのまま目だけカメラのほうに……うん、そう、いいねえ」などと、30分ほどバシャバシャやったのち、「じゃあ、こんどはうんと胸をはってさ、そうそう、目をもっと大きく……」というあたりでお終いになった。きっと私の背中がいかにもじじむさく丸まっていたのだろうな。往年の目力だってとうに消えてしまったことだしね。

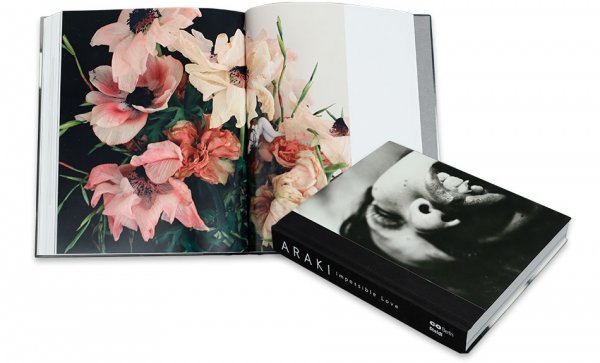

すこし雑談して帰りかけると、荒木さんが「重いけど、これ持ってってよ」と、先日、ベルリンで終わったばかりという写真展のドでかい図録(『ARAKI:Impossible Love』)をわたしてくれた。ありがたく頂戴し、降りやまない雨の街を駅にいそぐ。なるほど、こりゃ重いや。けっこう大がかりな回顧展だったみたい。家にもどって開くと序文にこんな一節があった。

荒木さんの写真ではカメラがいつも動いている。初期の写真も新しい写真もスナップショット性のものだが、あとでいつも精選され、注意ぶかく分析したのちに手を加えられている。アウトフォーカスのものもあるが、それだって、わざとシロウトっぽくふるまうプロの仕事のあかしなのだ。(略)なにせ荒木さん以上に人間の行為に近づくことは、事実上、不可能なのだから。

(原文はドイツ語・英語、筆者訳)

荒木さんは右目の視力を失い、いまは椅子に坐って撮るようになったが、カメラはなおも動くのをやめない。ページを繰っていると、そばでいっしょに見ていたワイフが「陽子さん、やっぱりきれいね」とつぶやいた。30年まえに亡くなった愛妻の一連の写真。うん、きれいだ。「荒木さん、いまもおひとりなの?」「どうかなァ。きかなかったから知らないけど」

3月8日(金)

昨年すえの某日、福島紀幸から『ぼくの伯父さん 長谷川四郎物語』という本が送られてきた。そして同日、おなじ便で黒川創の『鶴見俊輔伝』も。――すぐに読みたいが、2冊ともやけに厚い本(本文555ページと545ページ!)なので、どちらを先にするか悩み、まず読んだ俊輔伝の感想文が予定以上に長びいたため、四郎伝をとりあげるのがおくれてしまった。

1962年の春、当時は大学をでたばかりで、いまはない『日本読書新聞』でみつけた編集部員募集の広告を頼りに、『新日本文学』という左派の文学運動誌の試験をうけ、いちどは落ちたのに、なぜか1週間後に採用の手紙がとどいた。このとき最初に受かったのが福島さんで、試験場で私たちを面接した人びとのひとりが四郎さんだったのである。

そして3年後、福島さんは河出書房新社、私は晶文社に移る。その晶文社で70年代後半に『長谷川四郎全集』全16巻を刊行したさい、かれは編集部の秋吉信夫とともに編集作業にかかわり、全巻の解説と解題を担当してくれた。

なにかと腰の軽い私とちがって、福島さんは、どんな仕事でも手を抜かず着実にこなすたちの人である。このときも、「全集という以上、長谷川さんのこれまでに書かれたものは種類・大小を問わず入手可能なかぎり収録する」という当初の方針を、閉口した四郎さんが「もういいよ」とぼやくほど徹底的にやってのけた。全集の内容見本によせた「解題者のノート」によると、たとえばこんな具合に――。

〔いざ作業に着手してみると困ったことに〕主要な作品で本になっているものは別として、長谷川さんの許には、これまでに書かれたものの切抜きがほとんどないのであった。(略)たびかさなる引越しのあいだに、とっておいた切抜きが紛失してしまったためである。この困難をきりぬけるのに大いに役立ったのは、長谷川夫人が克明につけていた家計簿であった。この家計簿を手がかりに、何年何月どこに原稿を書いたかを割り出すことができたのである。

著者だけでなく、われわれ出版側もまいった。なにしろ、処女作とされる『シベリヤ物語』以前の作品だけで1巻ができるほどの量が掘り起こされてしまったのだから。予定では10巻の全集が16巻になり、9ポ組みのつもりだった活字がより小さな8ポ組みになったのもそのせい。

とまァ、そんないきさつもあって、私は長いあいだ、もしだれかが最初の四郎伝を書くとしたら、おそらく福島さん以外にはいないだろうと思っていた。つまり鶴見俊輔にとっての黒川創がそうであるようにね。でも齢が齢だし、もう無理かもしれないなとも。するとそこに、とつぜんこの大冊が送られてきたのである。

読んでまず感心したのが、1987年になくなるまで、いつも四郎さんの傍らにいた福島さんが、意外にも、そのことについてはなにひとつ語っていないこと。

とうぜん評伝ふうにじぶんの意見や想像をまじえることもしない。そのかわりに調べるべきことは調べ、読むべきものは読んで、78年におよぶ長谷川四郎の生涯をできるかぎり客観的にたどることに力のすべてをそそいだみたい。結果として「回想の次元」ぬきの「期待の次元」に徹した、読みごたえのある伝記ができあがった。

かといって、ただ平べったく退屈な本ではないのですよ。そこにはいくつかの工夫がこらされていて読む者を楽しませてくれる。そのひとつが引用―― 平明な叙述にまじって、そのときどきの書評(しばしば評価が分かれる)や、自作について語る文章の抜き書き(「四郎自注」)が、どちらも大量に引かれている。もちろん詩も。

そしてもうひとつが「要約」――短篇と長編を問わず、かれの小説がひとつのこらず簡潔な文章で語りなおされる。これはありがたい。『シベリヤ物語』や『鶴』にまとめられた「抑留もの」と呼ばれる最初期の短篇や、『ベルリン一九六〇』『シベリヤ再発見』『北京ベルリン物語』などの「旅もの」をのぞくと、四郎さんの小説は、『阿久正の話』も『模範兵隊小説集』も『ボートの三人』も、ほとんどの作に独特の抽象化がほどこされていて、なかなかに読みときにくいのだから。

これらの工夫のおかげで、長谷川四郎というふしぎな人(だったのですよ)の生きた世界が立体的に浮かび上がってくる。

いろいろあるけれども、私には、機会があれば日本をとびだし、ユーラシア大陸のあちこちで、ごくふつうの「旅する人」となる四郎さんのすがたに再会できたのがうれしかった。

どんな街に行っても、四郎さんは普段着のまま、旅宿や路上や定食屋やバスや図書館で出会った土地の人びとと、たいていはその土地のことばで、なんということもない会話をかわす。エリートでもなんでもないひとりの人間が、異国で、おなじような人びとと淡々とつきあう。どんなに見解がぶつかってもシブい笑いを忘れない。その開かれた感じがじつにいいのだ。私はもとより、ほかの人間ではとてもこうはゆくまい。

だがその一方で、帰国した四郎さんが日本で同様のふるまいができたかというと、なかなかそうはいかない。そこがつらいところである。四郎さんがのびのびとふるまうには当時の日本が狭すぎたのだろうか。それとも日本にとって四郎さんの自由があまりにも大きすぎたのかしら。そのズレがめだち、もしかしたらそのことが「ふしぎな人」という四郎イメージを生んだのかもしれない。

むかし手がけた全集の解説と解題を長い時間をかけていっそう深め、さらに大きくひろげる。そんなしかたで福島さんはこの伝記を書きあげた。私が知らなかったことや理解しそこなっていたことも、たくさんでてくる。よもやこの時期にこんな本ができてくるなんて思ってもいなかったよ。なんとか間に合ってよかった。書く人だけでなく、それを読む私たちの側にとってもね。

3月10日(日)

長寿が似合う人と、あまり似合わない人がいる。私は後者だと思うが、橋本治はあきらかに前者だろう。

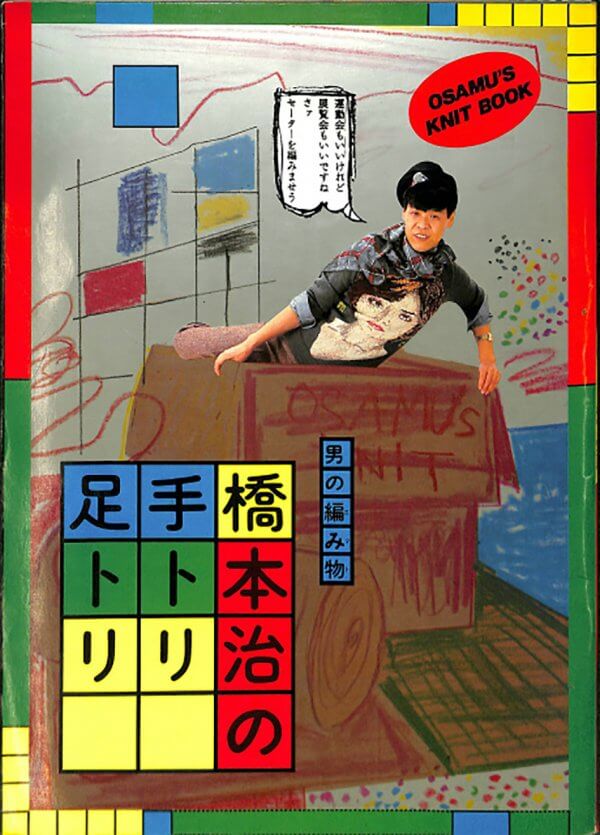

頭はずば抜けていい。でも威張らない。というより、もともと威張る気などとは縁がないのだと思う。人目も気にしないから、男なのに平気で編み物の入門書を書いたりする。さらさらと原稿を書き上げ、推敲もほとんどせず、しかもそれがだれにもマネのできない「名文」になっている。そんな力は私にはないので、ちょっとくやしい。

と、そんなしだいで、

――こういう仙人タイプの人は百歳とはいわずとも、きっと90歳までは生きるだろうな。

会ったこともないのに、なんとなくそう思っていた。それこそ3年まえに93歳で没した水木しげるのようにね。なのにその長寿であるはずの人が、わずか70歳でいなくなってしまうとは。――そして、いざそうなってみて気がついた。橋本治という人は、私にとっても、どうやらかなり大切な存在だったようなのだ。

数日まえ、近所の図書館で、文芸各誌の最新号にのった橋本治の追悼文をまとめて読んだら、その大半が橋本さんとおなじ団塊(=全共闘)世代の人たちのものだった。つまり高橋源一郎、関川夏央、内田樹、船曳建夫といった人たち。

それを読み、「とめてくれるなおっかさん」という東大駒場祭ポスターによる橋本治の登場が、かれらにとって、いかに大きな意味をもっていたかをあらためて知った。私はかれらより10歳ほど上なので、この人たちのような直接のショックの記憶はない。さきに「私にとっても」と書いたが、ことわるまでもなく、それは「かれらとはちがう私のような人間にとっても」という意味なのである。

ただし、なかで『すばる』にのった内田樹の文章だけが、世代限定ではない橋本治の力をズバリと指摘していて、つよく印象にのこった。すなわち『大江戸歌舞伎はこんなもの』も『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』も『青春つーのはなに?』も『国家を考えてみよう』も、さらには『橋本治という考え方』まで、

……橋本さんがその全作家活動を通じて実行したのは説得でもないし、教化や啓蒙でもない。ひたすら説明であったと思う。(略)橋本さんの「説明衝動」をドライブしているのは「やさしさ」である。「どうして物を知っている人間は、物を知らない人間に対してやさしくないのかなァ」と橋本さんは書いていた。だから、橋本さんの書くものはすべて「物を知らない人間に対するやさしさ」に溢れている。その気づかいを「徳」と僕は呼ぶのである。(「橋本治さんは仏さまのような人でした」)

まさしくそのとおり。――というのも、じつはかつて私にも内田さんのいう「物を知らない人間」のひとりとして、橋本さんの「説明」のお世話になった体験があるのです。

40代も半ばをすぎたころ、ひょんなきっかけから、近所の喫茶店で、常連の女性を先生に編み物を習うことになった。ところが4人の生徒のうち、女の3人は先生の指示ですぐ編みはじめたのに、男の私だけがうまくスタートが切れない。おなじく「編めない」といっても、女たちは幼いころから編み物をする母や祖母のすがたを見て育ったから、編み物とはどういう手仕事なのか、という程度のことは大まかに心得ている。しかるに男の私にはそうした前提がまったくない。どうやらそのあたりに原因があるらしい。

――だとしたら、なにはともあれ、まずは編み物という手仕事のキモのところを、ざっとでもつかんでおかないと……。

そこで近所の本屋で見つけたのが、はじめに触れた「編み物の入門書」――『男の編み物、橋本治の手トリ足トリ』だったのである。

どうせなら久しぶりに現物が見てみたい。でも手もとからはとうに消えたし、なぜか頼みの綱の図書館にもない。やむなくインターネットで古本をさがしたら、もはや稀覯本化しているらしく、売値がなんと1万8千円! おいおい、そんな本がいまの私に買えるわけないよ。そこであとはおぼろな記憶だけで書くと、

――左の手に持った編み棒に糸で結び目をつくり、そこに糸を通して次の結び目をつくる。そやって1列できたら、それを右の手にもった編み棒に移してゆく。わかるよね。その繰りかえしが編み物という行為なのです。

といった初歩の初歩の「説明」にはじまり、編み物の基本をていねいにおしえてくれる。その説明のやさしさにはげまされて男の初心者の怯えが解消され、マフラーを1枚、なんとか編みおえることができた。あまりにも集中しすぎて夜中に貧血状態になり、風呂場で気を失いそうになったりしながらね……。

3月13日(水)

と、このあたりまで書いたのが翌11日の夕刻。書くのを中断し、わざわざ遠方から訪ねてくれた古い友人と会うために駅の改札に向かった。

この古い友人とは川端康雄氏――40年まえに最初に会ったときは明治大学英文科の院生で、ということはつまり、創設まもない晶文社で編集責任者として活動する一方、この大学で教えていた小野二郎のお弟子さん(52歳で急逝したかれにとってはおそらくただひとりの)だったことになる。師のあとをつぐウィリアム・モリスとジョージ・オーウェルの研究者で、いまは日本女子大でおしえている。この春、世田谷美術館で「ある編集者のユートピア・小野二郎」という展覧会がひらかれる。そんなこともあって、ひさしぶりに会いましょうかということになったのだ。

――さてと、近くで一献というのでいい? 私はもうほとんど飲めないけどね。

そこで行く先をなじみのうなぎ屋にきめて歩きはじめたはいいが、あろうことか途中で石段を踏みはずし、つんのめって2段下の街路に顔面から落ちてしまった。川端さん、さぞおどろいたろうな。なにしろ何十年ぶりかで会った私がいまやまぎれもない老人と化していて、並んで歩いていたら、その老人がとつぜん石段から転げ落ち、額からダラダラ血を流していたのだから。

もちろん私もおどろきましたよ。でも、すぐには現状が飲みこめない。仰向けにされた顔の上方から、川端さんがハンカチやティッシュで私の額から噴きだす血を懸命に押さえ、「これはたいへんだ」とつぶやいている声が聞こえる。

近くを通りかかった年輩の女性が、すぐにスマホで119番に電話してくれた。保育所に孫たちを迎えに行った帰りなのだとか。そのふたりの男の子がおばあちゃんのうしろから、横たわった血だらけの男をじっと見ている。そういえばおれも以前、似たような光景を見たことがあるぞ。とすると、ははァ、あのとき薄目をあけて力なく上を見ていた男が、いまのおれということになるのか……。

そして、ほどなくやってきた救急車で近所の病院にはこばれ、CT検査ののち、左眉の上にできた5センチほどの傷口を糸でかがってもらった。骨にも脳にも異常はないらしい。右頬の腫れや内出血の溜まりが下降してできる染みなどで、しばらくはおそろしいご面相になるだろうが、まあ大したことはありませんよ、という程度のことであったらしい。

30分ほどで処置を終え、つきそってくれていた川端さんと治療室のまえのベンチに坐っていると、やがて妻が到着し、待たせていたタクシーで川端さんを駅まで送って帰宅した。

そんなわけで川端さんとは、私の不注意で一方的に迷惑をかけただけで、なんの話もできなかった。川端さんが大学人・小野二郎の弟子なら、私は編集者としてのかれの弟分。いまやともに小野さんの没年齢をこえた。私はいわずもがな、川端さんでさえ今年はもう64歳なのだ。「たいへんな人だったね。だけどやっぱり逝くのが早すぎたよ」「うん、もうちょっと成熟した小野さんとも会いたかった」などと、早熟であった故人の未熟ぶりなどをタネに、笑いながら一杯やりたかったのにさ。ざんねん。でもまたの機会にぜひ――。

3月16日(土)

石段落ちから4日後の昨15日、病院で抜糸。あわせて右目を覆っていたガーゼもはずされ、ようやく両眼が見えるようになった。案の定、左右の目の下がどす黒くただれ、顎のあたりまで染みができている。いくつか擦り傷もあって、このご面相がどうやら1か月ほどつづくらしい。

もちろん会った人はおどろきますよ。でも当人には見えないから、どうということはない。そこで、そろそろ中断していた原稿にもどろうと、これまで書いたところを読みなおして思いだした。あのときはたしか、内田樹のいう「説明衝動」のほかに、橋本さんには「勉強衝動」ともいうべきもうひとつの働きがあり、その対をなす働きこそが橋本さんの「物を知らない人間に対するやさしさ」を支えていたのではないか――そんな考えが私の頭に浮かびかけていたんじゃなかったっけ。

しかしそこまで話を広げるともう残りの字数では足りそうにない。しかたない。ここでは、あのとき考えていたことをごく短く説明するにとどめ、くわしいことはまたあらためてということにした。つまりこういうことです。

――どうして物を知っている人間は、物を知らない人間に対してやさしくないのかな。

そう橋本治が考えるとき、その「物を知らない人間」の内には、まっさきにかれ自身がふくまれていた。ただし橋本さんの場合、その「知らない」の自覚と「知る」ことへの勉強欲(勉強衝動)が、通常のレベルをはるかにこえてつよいのだ。日本の古典や伝統演劇や絵画史にせよ、日本語や昭和史や強欲化した資本主義にせよ、なみの「物を知っている人間」の教師的な「啓蒙」では、とうてい満足できないほどにね。

そしてこのモーレツな「勉強衝動」が一応みたされると、つぎにその成果を、おなじような「物を知らない人間」たちにもよくわかるように伝えたいという、かれの内なる「説明衝動」が働きはじめる。いや、ちがうか。他人よりも、まずは「私」という「物を知らない人間」にきちんと説明できるまでに本や人やできごとを読みほぐす。もともとその行為こそがかれにとっての「勉強」だったのだから。

つまりは「勉強」という我欲がそのまま「説明」という徳に転じる橋本マジックである。そしてその最初のあらわれが、じつはあの『桃尻語訳 枕草子』3巻だったのではないだろうか。1987年に河出書房新社から刊行開始。すぐ評判になったけれども、マスコミなどでは、どちらかといえば受け狙いのゲテモノ視されていた。しかし、いまにして思えば、あの「桃尻語訳」こそが、その四半世紀後、2014年に池澤夏樹編集で開始された河出書房新社版『日本文学全集』などに代表される古典現代語訳ラッシュ(連載第10回参照)の「はじまりの祖」ともいうべき画期的な冒険だったのだ。

しかもこれだけではない。「桃尻語訳」にはじまって、そののちも『双調 平家物語』『絵本 徒然草』『窯変 源氏物語』から『仮名手本忠臣蔵』『義経千本桜』『菅原伝授手習鑑』『妹背山婦女庭訓』などまで、古典の現代語訳や潤色や絵本化が途切れることなくつづけられた。

橋本さんは東大国文科の出身である。でも大学での勉強には最後までなじめなかったらしい。

そういう人が、実質的には、ほとんど一からはじめてこれだけの仕事をこなすのだから、多数ある研究書や論文に当たるだけでも、なみではない集中力や持続力がもとめられる。さいわいにして、かれは学校こそ苦手だったが、勉強それ自体――つまり学校のそとでの自発的な勉強はむしろ大好きで、また得意でもあった。そしてこの楽しい猛勉強のいわば副産物として、『これで古典がよくわかる』『大江戸歌舞伎はこんなもの』『浄瑠璃を読もう』『古典を読んでみましょう』『百人一首がよくわかる』などの説明本がつぎつぎに刊行されることになる。

このうち私は『これで古典がよくわかる』などの三冊を読んだだけだが、そのつど「説得でも教化でも啓蒙でもない」と内田がいう、かれの説明する力のたしかさとやさしさに舌をまいた。

「勉強」と「説明」――そのどちらもが学校教育によって形骸化された、くすんで、うっとうしいコトバである。ところが、そのくすんで、うっとうしいコトバを橋本治という場におくと、意外にも、それがいきいきと新鮮なコトバとしてよみがえる。すたれて古びたコトバから、そこに本来あったはずのよろこびをあやうくすくいとる。そのような知的マジシャンの名人芸がいま失われた。そういうことなのかもしれない。

『ARAKI:Impossible Love』Araki(写真), Felix Hoffmann (著)/Steidl; Bilingual.2019

福島紀幸『ぼくの伯父さん 長谷川四郎物語』(老人雑感)河出書房新社、2018年

福島紀幸「解題者のノート」『長谷川四郎全集』全16巻、内容見本、晶文社、1987年

橋本治『男の編み物、橋本治の手トリ足トリ』河出書房新社、1989年

内田樹「橋本治さんは仏さまのような人でした」『すばる』2019年4月号

橋本治『桃尻語訳 枕草子』上中下、河出書房新社、1995年→河出文庫、1998年

橋本治『これで古典がよくわかる』ゴマブックス1997年→ちくま文庫、2001年