(11)いまごろの発見で恐縮ですが――ジョン・キーン、すごい

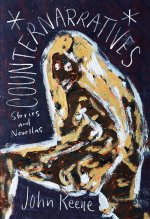

John Keene, Counternarratives (New Directions, 2015)

John Keene, Annotations (New Directions, 1995)

著者: 柴田元幸

ニュー・ディレクションズといえば海外の文学を積極的に出版していることで知られるアメリカの出版社で、これまで出版してきた作家のリストを見てみると、ボルヘス、ボラーニョ、ゼーバルト、セサル・アイラ、フラバル、ヴァルザー、オクタビオ・パス、セリーヌ……と錚々たるメンバーが並んでいる。日本の作家も、川端、谷崎から始まって、平出隆の『猫の客』(The Guest Cat, Eric Selland訳)は何年か前ちょっとしたベストセラーだったし、昨年、多和田葉子の『献灯使』(The Emissary, Margaret Mitsutani訳)が全米図書賞翻訳書部門を受賞したことも記憶に新しく、さらにこの10月には小山田浩子の『工場』(The Factory, David Boyd訳)が刊行される予定。

という具合に、Dalkey ArchiveやNew York Review Booksなどと並んで、アメリカに翻訳文学を届ける上で大きな役割を果たしている出版社なのだが、アメリカの作家は誰を出しているかと考えると、あまり思いつかない。かつてはウィリアム・カーロス・ウィリアムズ、代表的ビート詩人ローレンス・ファーリンゲッティなどの詩集をたくさん出していたイメージはあるのだが……そう思って、積ん読の山の中に何かないかと見てみたら、一冊出てきたので読んでみた。2015年刊なので新刊とは言いがたいのだが、これ、ちょっとすごい本だと思うので、紹介させていただきたい。

Counternarrativesという本である。「既成の物語に対抗する物語」というような意味だろう、とまずは思う。パラパラめくってみると、17世紀あたりからの南北アメリカの歴史を扱っている短篇・中篇が並んでいるようだ。裏表紙を見ると、作者の写真があって、黒人作家であるらしい。目次を見れば、“An Outtake from the Ideological Origins of the American Revolution”(アメリカ革命のイデオロギー的起源からのアウトテーク)なんていうタイトルの短篇もあり、どうやら、黒人の視点からアメリカ史の書き換えをめざした一冊だろうか……という予測が立つ。

で、そういう予測とともに読んでみると、たしかにその予測が外れるわけではないのだが、それより何より、文章の見事さにとにかくびっくりした。19世紀末に書かれた歴史書に対する注釈の形で中篇小説が書かれていたり、二つの日記的な文章がページの左右で並行して進んでいったり、書簡体だったり、と形式はさまざまなので、これがジョン・キーンの文章だ、とあっさり特定することはできないのだが、どういう形式を採っていても、何しろ読みごたえがある。ほとんどどこを引用してもいいのだが、たとえばこんな感じ――

Frequently sullen, he would often sequester himself in the buttery, or at the edge of the manor house’s Chinese porch, singing to himself lyrics improvised out of the air or songs he had learned from Lacy and the other slaves. Or he would declaim passages from the local gazette which Axum or the Wantone children had taught him. At other times he would devise elaborate counting games, to the amazement of the other slaves. When caught in such idle pursuits on numerous occasions by Mrs. Wantone, who spared no rod, he did not shed a tear. Her punishments instead appeared only to inure him to discipline altogether. He began singing more frequently, and would occasionally accompany his songs with taps and foot-stamps. His master took a different tack, and hedgingly encouraged the boy in his musical pursuits, so long as they did not disturb the household or occur on the Sabbath. As a result the idling musical sessions abated—temporarily. Even so, Mrs. Wantone relinquished Zion’s correction to her husband and eldest son. (John Keene, “An Outtake from the Ideological Origins of the American Revolution,” in Counternarratives, 2015)

しじゅうむっつり拗ねていて、食料室の中や、邸宅の中国風ポーチの端にしばしば身を隠し、即興で虚空から捻り出した歌詞や、レイシーをはじめほかの奴隷たちから聞いた歌を歌ったり。あるいは、アクサムやウォントーン家の子どもたちに読んでもらった地元の新聞の一節を唱えたり。またあるときは、込み入った数かぞえのゲームを編み出して、奴隷仲間を仰天させる。何度も何度も、そういう無為な営みにふけっているところをウォントーン夫人に見つかり、許すということを知らぬ夫人から折檻を受けても涙一滴流さなかった。夫人がいくら罰しても、鞭に慣れてしまうだけのことに思えた。いっそう頻繁に歌うようになり、時にはその歌に、タップダンスや足の踏みならしまで添えた。主人の方は違う戦法を採り、少年が音楽を追究するよう抑え気味に奨励し、家庭内に混乱を生じさせたり安息日にそれをやったりしない限りは大目に見た。その結果、無為な音楽セッションの頻度は減った――一時的には。でもまあとにかくウォントーン夫人も、ザイオンの矯正は夫と長男に任せるようになった。(ジョン・キーン「アメリカ革命のイデオロギー的起源からのアウトテーク」)

――このザイオン少年に限らず、どの作品でも、ひとまず主人公と呼べそうな黒人の人物にはたいてい何らかの才能(この場合は音楽、ほかでは記憶力、画才など)が与えられ、それぞれの独自性・個人性が付与されている。その意味で、抑圧者対被抑圧者、加害者対犠牲者といった図式に収まりきらない個人の物語だということで、まさしくcounternarrativeになっているのだと思う(思う、と頼りなく言うのは、当方が無知で、そもそも前提としているありきたりの物語がどういうものなのか、よくわからないことも多いからである)。ただまあ、それだけだったら、同様の書物はフィクションであれノンフィクションであれたくさんあると思うので、驚かされはしない。この本がいいと思うのは、流布しているらしいわかりやすい物語の代わりに、別のより美しい物語を提示しようとはしていないことである。何しろ文章が見事なのでぐいぐい読ませるが、話が明快に収斂することは決してない。要するに、Counternarrativesというタイトルは、アメリカ史に異を唱える物語を差し出すという意味以上に、物語というものに対して異を唱えているということでもあることが次第に見えてくる。

……で、それはとても美しいことだと思うけれど、これを凡庸な文章でやられたらたぶん相当退屈な代物になるだろう。が、しつこいけれどこの本の場合文章が本当によいので(ヘミングウェイ的に削ぎ落とした名文とは違うし、装飾の華麗な美文でももちろんないが、一行一行とにかく気合いが入っている)、しっかり読まされてしまうのである。

というわけで、感心しっぱなしではあれ、三分の二くらい進んで、驚きはまあそろそろ薄らいできたかな、と思いはじめたところで、もうひとつ大きな驚きが待っていた。400字換算で50枚程度の、“Rivers”と題されたその短篇(「いろんな川」の意かな?とそのときは思った)は、次のように始まる。

What I’d like to hear about, the reporter starts in, is the time you and that little boy . . . and I silence him again with a turn of my head, thinking to myself that this is supposed to be an interview about the war and my service in it, from the day I enlisted despite being almost a score years too old, having several mouths to feed, and running a tavern under my own name a grasshopper’s jump from the riverfront, to the day we were sent by wagon and train down to Brazos de Santiago, where we launched the fight that ended on that spring day, ten years ago, along the Rio Grande on the meadows of Palmito Ranch, which, we learned later from a scout we captured from the other side was the final battle in the first great war for our freedom, or between the states as they like to call it these days, so I ain’t about to devote a minute to those sense-defying events of forty years before.

Yet the mere mention of that boy’s name, one I seldom think about, not even in dreams or nightmares, retrieves the sole two times since those years that I saw his face. That first time the name and face had become molded to the measure of a man, still young and with a decade before him but rendered gaunt and taut by struggles unknown to me and perhaps to that writer, also from Hannibal, who had made him, both of us, briefly famous. (Keene, “Rivers” in Counternarratives)こちらが伺いたいのはですね、と新聞記者は切り出す、かつてあなたとあの少年が……そして私は、首を回してふたたび記者を黙らせ、このインタビューは戦争と、私が戦争で果たした役割が話題のはずだぞと胸の内で思う、ほぼ20歳年を取りすぎているのに志願入隊した、家族何人も食わせねばならぬ、河岸からバッタが一跳びで行けるところに自分の名前で酒場を経営する身だった日から始まって、馬車と汽車でブラゾス・デ・サンティアゴに連れて行かれ、十年前のあの春の日に終わった、リオ・グランデ川沿い、パルメット農場の草原で行なわれた戦いに乗り出した日までの話だったはずだ、捕虜にした相手の斥候からあとで聞いたけれどあの戦いこそ俺たちの自由を勝ちとるための最初の大戦争の最後の戦いだったのだ*(まあ昨今では諸州間の戦争などと言いたがるらしいが)、だから私は、40年も昔の、常識を無視したあのもろもろの出来事なんかに一分だって割くつもりはないのだ。

とはいえ、あの少年の名前を言われただけで、もういまでは夢の中でも悪夢の中でもめったに考えないのに、あの年月以来、あの顔を目にしたわずか二回の出来事がよみがえってくる。まずその一回目、その名と顔は、大人の尺度に出来上がっていた――まだ若い、先に十年が控えた、だが私の知らない、そしてやはりハンニバル出の、私たち二人をつかのま有名にしたあの作家もおそらく知らない苦労によって瘦せこけ、張りつめた顔。(キーン「リヴァーズ」)

*〔訳注〕「パルメット農場の戦い」は1865年5月12~13日に戦われた、南北戦争最後の武力衝突。

――要するに、『ハックルベリー・フィンの冒けん』(拙訳の表記をここでも使うことをお許しいただきたい)の結末で自由を得た元黒人奴隷ジムの視点から語られた、ハック・フィン後日談。いまやジェームズ・オールトン・リヴァーズという名で酒場を経営している元ジムにとって、40年前のハックとの冒険譚は、まったくどうでもいい過去の一エピソードにすぎない。彼にとっては、自分が南北戦争で北軍に入って戦い奴隷制打破に貢献したことの方がよっぽど大事なのだ。この設定は衝撃である。ハック・フィン後日談はもちろんたくさんあるけれど(僕が好きなのは、ハックが21世紀後半に至ってなお生きているNorman Lock, The Boy in His Winter [Bellevue Literary Press, 2014]だ)、マーク・トウェインの専門家に訊いても、ジムの視点から語られた作品はちょっと思いつかないという。まさにコロンブスの卵(と、白人中心の歴史観では英雄だったがいまは問題だらけの人物を持ち出すのはどうもふさわしくない……我々には新しい比喩が必要だ)。成人して微妙に邪悪なチンピラになっているトムとハックにばったり会う場面といい、南北戦争の一場面ですべてが収斂する結末といい、この一篇に限っては作者も、衝撃的な物語を語ることを自分に許しているように思える。実に読ませる。

……と、ここまで、この驚異的な本のよさをほとんど全部味わえたかのように書いたが、何しろアメリカ史の知識は乏しいし、かなり暗示的な引用や言及などにも富む文章なので、正直言ってどこまで味わえたかは心許ない。特に最後の、一貫して対話から成る短篇“The Lions”に至っては、誰と誰との対話なのかさえもよくわからなかった……。

作者ジョン・キーンの著書はこれが2冊目で、1冊目のAnnotations(注釈)と題した小品集もやはりニュー・ディレクションズから出ている。こっちも読んでみたが、黒人の少年がだんだん大人になっていく一種の成長小説だということはわかるのだが、やはり相当手強かった。

Browsing as they had so many times at this particular local record store, they were trying to concentrate on the album and cassette-tape titles before them, but they could not shuck their nervousness at being stalked about the aisles by the floor and assistant managers. Pooseyite, hoosier. “Don’t you ever turn your back to a nigger and a cash register,” the cashier, thinking us out of earshot, asserted baldly. Esteem, mise en abîme. “A white freak like her is what I’m looking for now, y’all, ’cause when I was your age I had me quite a few,” to which they wrinkled their mouths in disgust, the gestures a seal of their future. If you’re light, you’re all right, if you’re brown, hang around, if you’re black, get back. There are some taboos best left unbroken. Ask me now. Such expansive lyricism might be worthy of reprobation were not the very phenomenon of our lives a boundless source of poetry. (“Words, Acts, Search for a Variation” in Annotations, 1995)

この地元のレコード店でこれまで何度もそうしてきたように、彼らは目の前に並んだアルバムとカセットテープのタイトルに集中しようとしたが、フロアマネージャー、アシスタントマネージャーに通路じゅうつけ回される不安は振り捨てられなかった。プージアイト、フージアー、インディアナ州人。「ニガーとレジには絶対背を向けちゃいけない」とレジ係が、俺たちが聞こえるところにいないと思って露骨に言った。自己評価、地に墜ちたり。「あの女みたいな白人の変態をわしは探しとるんだ、お前らの年ごろにはわしもずいぶんモノにしたからな」、そう聞くと彼らは嫌悪もあらわに口に皺を寄せ、それらのしぐさが彼らの未来を封印していた。白けりゃ結構、茶色でも待ってな、黒かったら帰んな*。破らないままにしといた方がいいタブーもある。いま訊いてくれれば**。そういう大らかな叙情は非難に値するかもしれない――もし、私たちの人生という現象そのものが無限の詩の源でなかったら。(「言葉、行為、変奏の探索」)

*ブルース歌手ビッグ・ビル・ブルーンジーが歌った、人種差別をめぐる歌“Black, Brown and White”(1938)を踏まえている。

**セロニアス・モンクなどの演奏で知られるジャズソング「アスク・ミー・ナウ」を踏まえているのか。

――訳していても、情けないことにどういう意味かよくわからない箇所もあるのだが(“Ask me now”という一文と前後とのつながり、とか)、Annotationsというタイトルも示唆しているとおり、二作目と同じく、きれいにまとまった物語を提示することが目的でないことはよくわかる。「生き生きとした細部」「熱や匂いまで伝わってくる」とかいった決まり文句で説明できるリアルさともまた違う、知的な次元に昇華しているにもかかわらず文章として実感がある、これまた見事な一冊である。自分の英語力が足りないのが恨めしかったが、もちろんそれは全面的にこっちの責任。

最新情報

6月1日(土)三軒茶屋nicolasで、午後1時半~はピアニストの小松陽子さんとスチュアート・ダイベック『路地裏の子供たち』(白水社)刊行記念音楽・朗読イベント、6時半~はバイオリニストの勝井祐二さんとデニス・ジョンソン『ジーザス・サン』(白水社)復刊記念音楽・朗読イベント。6月8日(土)2時半~、大阪の大谷学園帝塚山学舎で日本イギリス児童文学会西日本支部講演会「Adventures of Huckleberry Finn を訳す」。6月9日(日)午前11時~は大阪のblackbird booksでギタリストの青木隼人さんと『路地裏の子供たち』刊行記念音楽・朗読イベント、6時半~は奈良のsonihouseでランテルナムジカ(トウヤマタケオ+nakaban)と音楽・朗読CD『たそがれ』(ignition gallery)発売記念音楽・幻燈・朗読イベント、6月10日(月)7時半~、京都のBonjour!現代文明でランテルナムジカと『MONKEY』18号刊行記念イベント。6月15日(土)3時~、西麻布のRainy Day Bookstore & Caféで『MONKEY』刊行記念イベント。6月24日(月)スティーヴン・ミルハウザー『私たち異者は』拙訳刊行(白水社)。6月28日(金)7時半~、新宿のブックファーストで豊崎由美さんと対談「読んでいいとも!ガイブンの輪」。6月29日(土)3時~、練馬区のちひろ美術館で岸本佐知子さんと対談「ショーン・タンの世界を語る」。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら