2020年2月4日

第1章 レディー・ガガとピッチフォークの時代

レディー・ガガ、ラップミュージック、スポティファイ、ネットフリックス、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)、『ゲーム・オブ・スローンズ』など、2010年代のポップ・カルチャーを総括する新刊『2010s』(2020年1月30日発売)。

同書収録の「第1章 レディー・ガガとピッチフォークの時代」冒頭を公開。2010年代はどのようにして始まったのか? その萌芽は、2008年に――。

2010年代は2008年に始まった

宇野 最初に、我々二人の共通となる認識を整理するところから始めましょう。2010年代のポップミュージックの中にも、例えばテイラー・スウィフトの「We Are Never Ever Getting Back Together」であったり、エド・シーランの「Shape of You」であったり、民放地上波のバラエティ番組やテレビドラマがきっかけとなって日本でも広く知られている曲はあります。でも、それらの曲が世界中でヒットした背景や文脈が日本ではまったく共有されていないので、すべてが点として消費されてるだけなんですよね。それは、この本を作ろうと思い立った最初の動機のひとつでもあるわけですけど。

田中 ただ、2019年も終わりに差しかかった今、そういった日本のポップ・カルチャー受容のねじれた状況について、もうどうでもいいことのように感じられてきた。違う?

宇野 それを最初に言ってしまうと、身も蓋もなくなってしまう(笑)。ただ、ポップミュージックにとって歴史的なピークを刻んでいた2016年あたりには、二人ともそれに激しく憤ってましたよね。その感情が、それ以前は面識くらいしかなかったタナソーさん(田中宗一郎の愛称)と自分をその後の仕事関係で結びつけたようなところがある。タナソーさんが「スヌーザー」で「レディー・ガガに勝てない日本のロック」って特集を作ったのはいつでしたっけ?

田中 2010年かな。

宇野 レディー・ガガに関しては、その情報量の多さも含めて、日本における最後の「洋楽スター」みたいな状況が続いてましたよね。「洋楽」ってカビ臭い言葉はできるだけ使いたくないんですけど。

田中 そう、使いたくない。もはや政治的にも間違った言葉だとも思うし。で、日本のお茶の間レベルのレディー・ガガの受容に関して言うと、あれは「マジカル外人」だよね。

宇野 映画や小説における「マジカル・ニグロ」とそんなに変わらない、ある意味で差別的な扱いでもあった?

田中 特に民放地上波での扱いがそうさせてしまったきらいがある。例えば、アメリカのCBSには、かつてはデヴィッド・レターマン、現在はスティーヴン・コルベアがホストを務める『レイト・ショー』みたいなテレビ・ショーがあって、音楽家と彼らの音楽の何たるかをオーディエンスにきちんと伝えているのと比べると――。

宇野 日本ではそれが『徹子の部屋』ですからね(笑)。『レイト・ショー』はトーク・バラエティではあるけども、トークの内容だってきちんとしてるし、番組のハウス・バンドをクエストラヴが仕切ったりしているわけだから。

田中 他にもNBCの『ザ・トゥナイト・ショー』や『ジ・エレン・ショー』みたいな番組だってあるわけだし。英国BBC2には『レイター…ウィズ・ジュールズ・ホーランド』みたいな60分間のしっかりした音楽番組があって、それがヨーロッパだけじゃなく世界各地にシンジケーション放映されていたりする。そこで伝わるものとは比較しようもないというか。もちろん浸透させるのに貢献したという意味では確かに意味があったとは思うけど。

宇野 つまり、存在としては広まったけども、はたしてそれで良かったのかという話ですよね。デビュー直後から頻繁に民放地上波の情報番組に出演してきたことで日本でもファンベースを築いてきたアリアナ・グランデにしても、彼女のフェミニスト的な側面やポップ・アイコンとして社会的な役割を果たそうとするアティチュードが彼女のファンを中心に知られるようになったのは、2017年のマンチェスター公演でのテロ、及び2018年の「thank u, next」以降で、それ以前は日本の音楽ファンと自称する人たちの間でも、ただの作られたポップ・シンガーだと見なされていたように思います。

田中 だから、特に2010年代半ばにかけてというのはキャッチアップされてしかるべき作家たちが見過ごされただけでなく、文脈としてもいろんなものが取りこぼされてきた時期だった。

宇野 ほぼ空白だったと言っていいかもしれないですね。なので、このディケイドを語る上で、まずは点と点を結ぶ上でのひとつの起点として、レディー・ガガを定義しておく必要があると思います。

田中 2010年代のポップミュージックの世界を振り返った場合、最初の前提としては、その前半は間違いなくフィメール・ポップの時代だったということ。それを最初に切り開いたのが、当時のレディー・ガガであり、テイラー・スウィフトであり、ケイティ・ペリーだった。

宇野 レディー・ガガのデビューアルバム『The Fame』が2008年。当時から彼女には注目してました?

田中 アルバムのリリース前には日本のレーベルと「スヌーザー」で記事を作ろうという話をしてたんだけど、2枚のシングル――「Just Dance」と「Poker Face」があまりに凄まじい勢いでスパイクすることになって、カバー・ストーリーでないとインタビューができないという話になっちゃった。

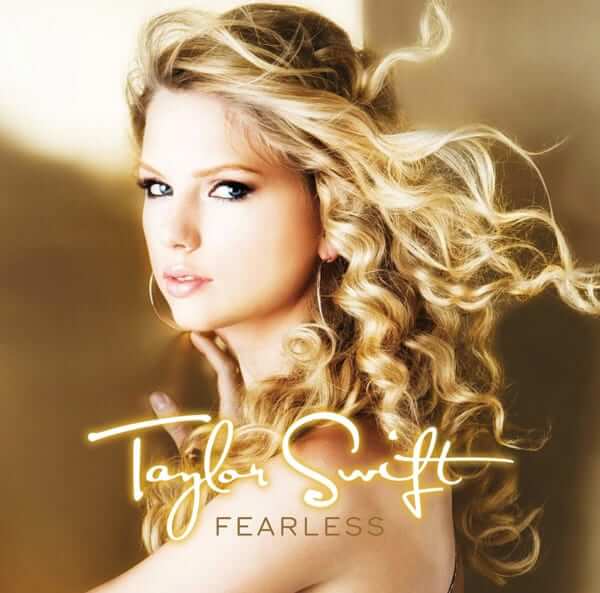

宇野 彼女のブレイクのスピードは凄まじかったですからね。2008年といえば、テイラー・スウィフトがセカンドアルバム『Fearless』を出したのも、ケイティ・ペリーが最初のメガヒット「I Kissed a Girl」で一気に注目を集めたのもこの年です。つまり、この時期に、このディケイドを代表するグローバル・ポップカルチャーの主役がむくむくと形を成していった。

田中 ただ、それ以外にも、このディケイドを考える上では2008年というのはすごく象徴的な年だと思う。だから、まずは「2010年代が始まったのは2008年からだった」という仮説を立てたいんだけど。

宇野 MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の第1作目となる『アイアンマン』の公開も2008年ですからね。当時のマーベルはまだ資本的にはディズニー傘下ではなかったわけだけど。

田中 レディオヘッドの『In Rainbows』もそう。本人たちのサイトを通じて投げ銭スタイルでシェアされ、世界中に話題を振りまいたのは、前年の10月のことだけど、フィジカル・リリースは2008年初頭。

宇野 それが2010年代の幕開けのひとつだと考える理由というのは?

田中 スポティファイについての第3章やラップミュージックについての第2章でも詳しく話すことになると思うけど、オンラインでの作家とファンとの直接的な繋がりが強固になることで、それまで作家とファンの間を塞き止めていたレーベルやメディアが急激にその存在感を薄めていく、その分岐点という位置付け。

宇野 ファンズ・ファーストという価値観の始まりですよね、良くも悪くも。で、レディオヘッドは自分たちが始めたことをきっかけに、その後のポップ・アイコンやラッパーに覇権を譲り渡すことになってしまった。すごく皮肉な話だけど。

田中 商業的な側面からすると、今のところ南カリフォルニア大学のマーチングバンドを従えて『In Rainbows』の「15 Step」を演った、2009年のグラミーでのライブ・パフォーマンスが頂点ってことになるかもしれない。

宇野 そう考えると、日本だとオアシスとかと並んで、90年代のバンドというイメージが強いけど、2000年代のバンドなんですね。

田中 レディオヘッドっていろんな意味で2000年代の象徴なんですよ。ナップスターに代表されるオンラインのファイル交換ソフトの時代が生んだスターでもある。2000年の『Kid A』の世界的なブレイクもそこと関係なくはない。ほら、2014年にリリースされたトム・ヨークのソロアルバム『Tomorrow Modern Boxes』もわざわざもはや時代遅れなビットトレントを使ってフリーでシェアしたりしてたでしょう? それ以前からも、自分たちのサイトでも積極的に未発表音源やライブ音源をアップロードしてる世界中のファン・サイトのリンクを完備したりして。つまり、自分たちの作品の権利をレーベルや音楽出版社が持っていることに楯突こうとしていたところがある。

宇野 それってグレイトフル・デッドのデッドヘッズに代表されるテープ交換カルチャーの伝統に繋がる話でもあると同時に、オンラインに音源をフリーで公開することで2010年代に覇権を握ったクラウド・ラッパーたちの闘い方とも繋がる話ですよね。

田中 そうそう。だから、その狭間を埋める存在というのがレディオヘッドと、いち早くネットでの音源リリースに移行していたプリンス、その二組なんじゃないかという歴史観。

宇野 うーん、どうなんだろう。プリンスの場合、あくまでも音源販売でしたからね。まあ、今考えると、すべての権利をレーベルや音楽出版社から取り返して、ファンとのダイレクトな繋がりを望みながらも、ユーチューブにある動画をひたすら削除していたプリンスは狭間の価値観と言えるかもしれない。だって、今ではインスタグラムを始め、ソーシャルメディアのアカウントですべてが事足りるから、ミュージシャンのサイトなんて誰も見なくて、マーチ(マーチャンダイズ)の窓口以外の意味がなくなってしまったわけだし。

田中 だから、レディオヘッドというのは本当にいろんな意味で2000年代を定義した作家だということ。でも、当時の日本ではその辺りのこともほとんど認識されていなかった。よく覚えてるんだけど、オンラインで『In Rainbows』がシェアされた週末に、大阪でアルバム1曲目の「15 Step」をDJで使ったわけ、意気揚々と。そもそも俺のパーティに遊びにくる人たちなんてハードコアなファンなわけじゃない? でも、そこにいた大半がポカーンとした顔をしてた。

宇野 ただ、日本だとまだソーシャルメディアが一般化する以前の話ですからね。2007年の年末近くってことは、まだミクシィとかの全盛期でしょ。フェイスブックもまだ日本ではサービスをスタートさせてなかったし、ツイッターが急激に広まり始めたのも2010年前後の話だし。もはや紀元前の話をしてるような気分だけど(笑)

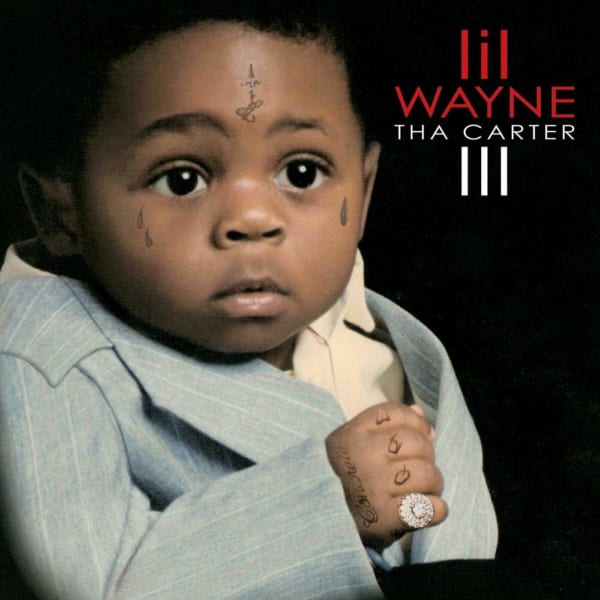

田中 で、もうひとつ何よりも重要なのは、2008年というのはカニエ・ウェストの『808s & Heartbreak』とリル・ウェインの『Tha Carter III』という2枚のアルバムがリリースされた年でもあるということ。

宇野 世界的なセールス的なインパクトでいうと、レディオヘッドよりもそっちですよね。

田中 圧倒的なのはリル・ウェイン。全米だけでもトリプル・プラチナムだから。レディオヘッドとカニエはどちらもプラチナム。グローバルだとほぼ同規模だって言っていいんじゃないかな。

宇野 カニエは2000年代にリリースしたカレッジ三部作ですでにビッグ・スターになっていたわけだけど。そのカレッジ三部作の続編としての『Good Ass Job』を作ろうとしていたところで、母親の死に際して、急遽作ったのが『808s & Heartbreak』。

田中 このアルバムのシグネチャーであるTR-808とオートチューンというサウンドが2010年代を決定付けることになる。しかも、このアルバムによって、それまでマッチョな価値観が蔓延していたラップミュージックで泣き言を言ってもいいんだと、それまでの価値観を拡張した。

宇野 でも、リリース当時はこのアルバム、まったくピンと来なくて。

田中 俺もそう。チップモンク――サンプルの速回し――を多用してた時期のカレッジ三部作の方が遥かに好きで。ただ、作品の後世における影響、派生的な役割という点ではダフト・パンクの『Human After All』(2005年)とすごく似てると言えるかもしれない。あれもリリース当時は失敗作だと誰もが思ったアルバムでしょ。でも、あのノイジーなベースラインはその後のフレンチエレクトロをサウンド的に定義していくことになった。

宇野 そして、それがカニエの『Yeezus』(2013年)にも繋がっていく。それだけ汎用性のある新たなアイデアに溢れた作品だったってことですよね。

田中 実際、このアルバムにおける諸々が2010年代最大の覇者であるドレイクのシグネチャーを形作るのに繋がることにもなるわけだしね。

宇野 あと、オートチューンの全面的な導入がラップミュージックとR&Bの境界を取っ払ってしまった。

田中 一方で、チャンス・ザ・ラッパーが影響を受けたのは、むしろソウルフルでゴスペル的な質感を持ったカレッジ三部作だった。

宇野 実際どうなるのかわからないですけど、カニエとチャンスの二人は、本来はカレッジ三部作の続編になるはずだった『Good Ass Job』と同タイトルのミックステープを作ってるって話がずっとありますよね。

田中 うん。だから、2010年代前半にカニエ自身は『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』(2010年)と『Yeezus』という2枚の大傑作を産み落とすわけだけど、それと同等に、2010年代を代表するドレイクとチャンス・ザ・ラッパーという二人の才能を準備したとも言える。

宇野 一方、リル・ウェインは2010年代半ばのラップ全盛の時代を準備する基礎ともなったミックステープ・カルチャーを代表する存在で。ビートルズが『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』で確立したアルバムという単位で自らを証明しようとしてきたカニエに対して、リル・ウェインは『Tha Carter』シリーズみたいなしっかりとしたアルバムとは別に、メガヒットをビートジャックして、自分のラップを乗せた曲を集めただけのミックステープをひたすら量産することで自らのプロップスを高めてきた。

田中 質よりもひたすら量で圧倒するというスタイル、と言えなくもない。

宇野 で、初期のドレイクはこの二人のいいとこ取りなんですよね。オートチューンをかけて泣き言を歌い、カナダ出身でありながら、リル・ウェインと同じレーベル〈ヤング・マネー〉に属していた。

田中 つまり、2008年には、2010年代の萌芽がいくつもあった。この章で最初に提示したい点はそれだね。2000年代USインディの第二世代でもあるヴァンパイア・ウィークエンドがデビューしたのも2008年。だから、まさに時代の変わり目であり、いろんな動きの交錯点だった。

宇野 ただ、やっぱり新たなゲームの規則を持ち込んで、それまでにはなかった価値観を広めたという意味では、まずはレディー・ガガについて語るべきでしょうね。

(続きは本書で)

-

-

宇野維正

うの・これまさ 1970年、東京都生まれ。映画・音楽ジャーナリスト。音楽誌、映画誌、サッカー誌の編集部を経て、2008年に独立。著書に『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書)、『くるりのこと』(くるりとの共著、新潮文庫)、『小沢健二の帰還』(岩波書店)、『日本代表とMr.Children』(レジ―との共著、ソル・メディア)がある。

-

-

田中宗一郎

たなか・そういちろう 1963年、大阪市生まれ。編集者、DJ、音楽評論家。広告代理店勤務、音楽誌編集を経て、96年から雑誌「スヌーザー」を創刊準備、15年間編集長を務める。現在は、合同会社ザ・サイン・ファクトリーのクリエイティヴ・ディレクターとして、記事コンテンツ、音声コンテンツをいくつものメディアで制作。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら