最終回 階層社会の諸問題

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

アッパークラスでは

勝海舟は1860年に、アメリカへおもむいた。屋内でも靴履きですごすあちらのくらしを、じかに見ている。そのせいだろう。帰国後の勝は、自宅にくる西洋人を土足のまま、むかえいれようとした。勝邸をおとずれたクララ・ホイットニーの日記に、こんな記述がある(1876年2月9日)。

「勝家の皆さんは、汚ないゴム靴のままで結構だ、と言い張られたが、私たちはゴム靴を脱ぎ(後略)」(一又民子訳『クララの明治日記・上』1976年)

もっとも、欧米渡航の体験者が、みなそうなったわけではない。福沢諭吉は勝の渡米に同行した。のみならず、その後も幕末に二度、ヨーロッパへでかけている。しかし、西洋人を土足のままで家へあげようとはしなかった。福沢宅を訪問したクララは、玄関で靴をぬいでいる。のみならず、はいたままでよいとも、言われていない(同前 1878年2月16日)。

ただ、洋行経験のある者は、しばしば自宅を靴履きでもはいれるようにした。日本への帰国後も、あちらでなじんだ西洋流をつづけようとする。そういう帰朝者が、いくらかいたことはまちがいない。

いわゆる西洋館でくらした人たちにも、土足の受容組はいた。華族や大ブルジョワたちである。アッパークラスを自負する者は、たいてい生活も西洋流にあわせようとした。靴のあつかいでも、それを日本にもちこんでいる。いくつか、写真の記録を紹介しておこう。

図1は四条隆徳とその夫人をうつしている。自邸で新婚生活をはじめたころの写真である。1937年に、これはとられている。隆徳は、四条侯爵家の跡取りだが、西洋館で靴履きのくらしをとりいれた。

図2の被写体は細川護貞、温子夫妻である。撮影は細川邸でおこなわれた。りっぱな階段のある西洋館で、夫婦は靴をはいている。華族には、こういう生活をおくった者が、少なくなかったようである。図1と同じで、やはり1937年に撮影されている。

ジョセフ・グルーは1932年から十年間、日本に滞在した。アメリカの駐日大使である。そのグルーを前田侯爵家は、自邸でもてなした。この接遇については、記念写真がのこっている(図3)。参会した人びとは、室内だが、みな外履きのままであった。

西洋からの賓客が、よく家にくる。そういう自覚のある階層は、心構えが庶民とちがっていた。ふだんから、屋内でも靴履きを励行していたようである。あるいは、自邸を一種の公共空間とみなしていたのかもしれない。

田中義一は1927年に総理大臣となった。陸軍でのしあがった軍人である。華族やブルジョワではない。それでも、西洋館をたてた。

客好きの人としても知られている。図4は田中内閣の時代、つまり1920年代末に、田中邸でとられた宴会の写真である。まねかれた人たちは、みな靴履きのまま、総理の家にあがっている。

かつての大日本帝国陸海軍は、生活様式の西洋化をおしすすめる推進母体であった。多くの日本男児が洋服を身につけだしたのは、軍隊体験からである。洋食をたべはじめたのも、その例にふくみうる。軍のリーダーである田中も、西洋的なくらしを良しとしたようである。

畳の上でも、かまわずに

日本の家へ土足であがりこむ日本人は、開国のころからいただろう。のみならず、畳の上で靴をはく者さえあらわれた。

図5を見てほしい。日本のさる晩餐会をえがいた挿絵である。『イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ』に掲載された(1874年1月3日号)。

画中の部屋は日本間である。椅子やテーブルも、しつらえられてはいた。しかし、背後には床の間がある。軸もかかっている。まちがいなく畳敷きの和室であったろう。客をもてなす妓女も、みな裸足になっていた。

だが、床の間を背にした男は靴をはいている。はおっているのは洋服である。ネクタイもしめている。顔立ちをながめれば、日本人であることはうたがえない。1870年代におけるエリートのひとりであったろう。そして、彼は日本間の宴席へ靴履きのまま、あがっていた。そういう日本人もいたらしい。

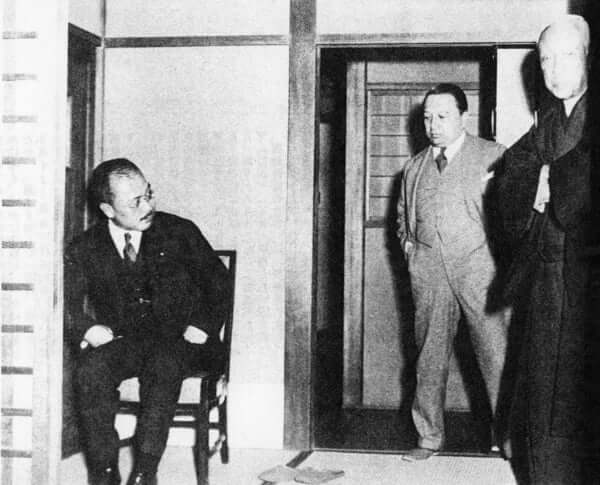

幣原喜重郎は戦前期に、四つの内閣で外務大臣をつとめた。英米との協調を重んじた彼の方針は、幣原外交とはやされている。だが、軍部や右翼から、その対外姿勢は軟弱だと非難された。満州事変(1931年)後は、当時の政局とおりあえず、外相をやめている。

そんな幣原と内閣の調整へ、元老の西園寺公望がのりだした。だが、ことはうまくすすまない。おりあいがつかず、けっきょく失敗する。図6は、そんな幣原が、東京の西園寺本邸を訪問した時の写真である。これから、うちあわせにはいろうとする一瞬を、とらえている。

この時、幣原は畳の上で靴をはいていた。こういう側面でも、親英米的だったのか。まあ、西園寺の側でもそうなることは、あらかじめおりこみずみだったのだろう。畳の上には、西洋的な椅子を用意していた。なお、この部屋には西園寺の秘書である原田熊雄も、スリッパ履きのまま、はいっている。彼らは畳のことを、なんと思っていたのだろう。

平沼騏一郎は、法務官僚として頭角をあらわした。1923年には司法大臣となっている。国本社という右翼団体をひきいたこともあった。幣原とは政治信条のことなる人である。そんな平沼が、1939年に半年以上総理職をつとめている。

同年1月に組閣を命じられた平沼は、皇居の親任式へむかうため、家をでた。図7は、でかける前に靴をはく平沼がうつされた写真である。これを見るかぎり、玄関の三和土ではない。靴に足先をとおしたのは、和室であった。絨鍛こそしいてある。しかし、この動作をくりひろげたのは、畳の上であった。

くりかえすが、当人は国粋主義者である。しかし、生活面では日本の習慣にそむくことも、ままあった。わざわざ、家のなかで、しかも畳の上なのに靴をはいたのである。その点では、英米協調路線の幣原ともつうじあう。けっきょく、思想信条のちがいをこえるエリートの文化が、往時はあったということか。

さまざまな防空壕

たいていの日本人は、家のなかで靴をぬぐ。土足厳禁という姿勢を、今でもつづけている。だが、一時期一部のアッパークラスは西洋流にしたがった。家でも靴をはきつづける人たちが、この階層にはいたのである。そして、こういう階層差は意外なところにも顔をだす。

周知のように、日本は1941年から対米戦争へふみきった。翌年からは米軍の空襲をうけ、くるしめられている。多くの都市部では、住民たちが防空壕をこしらえた。地下にもうけた退避の場へ、爆撃時にはもぐりこんでいる。

図8と図9に、東京の郊外でいとなまれた防空壕の写真を紹介しておこう。図8では、地面の上に簀の子がおかれている。かんたんな板敷きの床がつくられた。図9では、もう少しりっぱな、畳もしいた床がととのえられている。

どちらの場合でも、履き物は地面にならべられた。床の外側が土間のように、あつかわれている。日本家屋での生活習慣が、そのまま地下へ投影されたのだと言ってよい。

図10は、東京渋谷の富豪邸に併設された防空壕である。内壁はていねいな施工で、円滑にしあげられている。また、家主はここに映写機をもちこんでいた。ふだんは、16ミリ映画の映写室としても利用していたらしい。図8や図9とは、しつらいの完成度がちがう。めぐまれた階層の防空壕にほかならない。

この写真は『ホームライフ』誌の1939年11月号で、紹介されている。まだ、防空壕が各地で、本格的にたてられだす前の施設である。ほんとうに防空用の地下室なのかと、うたがえなくはない。

ただ、同誌はこれを「防空壕」として提示した。防空演習じたいは、1930年代末なら、もうさかんになっている。そんな時勢にかんがみ、ややさきばしって地下をほったのかもしれない。そして、とうぶんは映写室として活用するつもりだったのだと、考える。

いずれにせよ、すみ手はここへ土足でもぐりこんでいた。靴や草履をはいたまますごしている。図8や図9のような、床の上で靴をぬぐ防空壕とはちがう。階層間の溝は、地下でもしめされた。

図11は、絵葉書の写真である。やはり、穴倉だが、防空壕のそれではない。戦前の秋田でうつされたかまくらが、被写体になっている。履き物の草鞋は、入口にならべられた。足の冷え込みやすい場所である。それでも、人びとは履き物をぬいでいる。日本人の民族的な住居観にしたがえば、ふつうはこうなるはずである。

特権階級の消失後は

吉田茂は、1920年代後半から外交官としてはたらいた。敗戦後は、長期にわたり内閣総理大臣となっている。そして、吉田も家のなかでは、日常的に履き物をはいた。戦後になっても、そういう生活をたもっている。よくとりざたされた貴族趣味のあらわれか。

吉田のくらしぶりをつたえる写真は、少なくない。ここでは、自邸で家族と語りあう光景がうつった一枚の、その一部を紹介しておこう(図12)。ヒールをはいてソファーに腰をかけているのは麻生和子、吉田の娘である。外履きのままですごす習慣は、家族にもわかちあわれていたらしい。

なお、この写真を撮影したのは和子の長男、太郎である。よりはっきり書けば、麻生太郎であった。自民党の重鎮である彼が、吉田の孫であることは、ひろく知られていよう。当時は学習院にかよう中学一年生であった。これは、そんな孫がうつす祖父と母の、ほほえましい写真として公表されている。

今、麻生太郎が自邸で靴などをどうあつかっているのかは、よく知らない。事情通の話をうかがいたいところである。

今日でも、一部の政治家が家のなかで靴をはいている可能性はある。しかし、その数は大日本帝国時代とくらべ、よほどへっているだろう。かつての写真を見わたすと、土足をうけいれている政治家のそれには、よくでくわす。だが、20世紀後半の写真からは、あまり見いだせない。戦後にあって、吉田は例外的な存在であったと判断する。

新憲法の時代になり、華族制度は廃止された。財閥解体により、かつての大ブルジョワは勢力を弱めている。

自邸でも靴履きをとおした社会階層は、かつての特権をうしなった。私邸をも、一種の公共空間とみなし、土足の来客をうけいれる。そういう彼らの自負心も、同時に衰弱しただろう。今はたいていの人びとが、庶民風の生活をいとなんでいるのではないか。家では靴をぬぐ日本的なくらしに、回帰しているような気がする。

とはいえ、家でも靴をぬがない人が、いなくなったわけではない。欧米での生活が長かった。国際結婚をしている。アメリカン・ウエイ・オブ・ライフにあこがれがある。その他、いろいろ個人的な事情により、家でも靴履きをとおす人はいるだろう。

たとえば、図13の女性を見てほしい。銀座のホステスさんだが、マンションの部屋でヒールをはいている。ゴージャスな生活へのこだわりがなせる技なのだろうか。しかし、多くのホステスさんが、同じようにふるまっているわけではあるまい。

家での靴履きというライフスタイルは、ほそぼそと延命している。だが、それをささえてきた社会階層は、もうなくなった。今は個人的な好みや価値観で、これを維持する者が、いくらかいるていどだと考える。(了)

*本連載は、今回が最終回です。2026年夏ごろに書籍化を予定しています。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら