第22回 草履かスリッパか

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

エキゾチック・ジャパン

19世紀後半以後、しばらく日本美術が欧米を席巻した。この現象は、いっぱんにフランス語でジャポニスムとよばれている。英語では、ジャパニズムということになろうか。

はやったのは、しかし美術だけにかぎらない。女性の和装、キモノも、ちょっとしたブームをひきおこした。西洋の女性が和服をはおった姿は、けっこう絵画の画題となっている。

そのひとつに、「青い着物」というアメリカの絵をあげたい。ウィリアム・メリット・チェイスが、1880年代のおわりごろにえがいた。図1に、これをしめしておく。衣裳のみならず、調度品も日本からもたらされていたことが、よくわかる。

ただ、モデルとなった女性は、靴をはいていた。草履や下駄をつっかけてはいない。その点では、日本の生活習慣に背をむけていた。いや、そもそも屋内へ、彼女は履き物であがっている。この絵は、ジャパニズムの一例として、紹介されることがある。しかし、室内での土足をよしとするところは、決定的に非日本的であった。

図2は、「いとしい人へ」と題されたイラストである。『アメリカン月刊日曜日』という雑誌の表紙になった(1914年5月3日号)。えがいたのは、ハリソン・フィッシャー、当時の人気イラストレーターである。

ソファに体を横たえた女性は、手紙を読んでいる。恋人、あるいは夫からの便りであろう。自宅の室内で、彼女はガウンをはおっていた。袖の袂が大きくふくらんでいる。鶴の模様も、そこをかざっていた。和装風と言ってよいガウンである。20世紀初頭におけるジャパニズムを反映する一枚ではあったろう。

しかし、彼女も靴をはいている。のみならず、ソファの上に、靴ごとその足をのせていた。土足ではあるまい。着用しているのは、室内履きであろう。それでも、日本では、あまりありえない光景だと言える。

和服は西洋につたわった。あちらの絵画でも、よくとりあげられている。だが、履き物をめぐる習慣はとどかなかったと言うしかない。

ジャポニスム、ジャパニズムの時代に、西洋の画家は日本をえがいてもいた。西洋へもちこまれた日本の風俗だけが、画題になったわけではない。日本にすむ日本人のくらしぶりをテーマにした作品も、けっこうある。しかし、そういう図像でも、しばしば似たようなミスは見いだせる。

図3は「日本の中流階級の婦人」という標題がそえられたイラストである。『ル・モンド・イリュストレ』というフランスの雑誌にのせられた。作画者の人となりはわからない。掲載されたのは同誌の1864年3月12日号であった。

日本の実情にそぐわないところは、たくさんある。ここでは、寝そべる女性の足先に目をむけたい。彼女は先のとがった履き物に、足をつつませている。フランスの読者に、裸足ですごす女性像はうけいれがたいと判断されたのだろうか。だが、これも日本ではありえない光景のひとつである。

図4は、ポーランドのユゼフ・パンキェーヴィッチが制作した。「日本女性」という1908年の作品である。じっさいには、妻のヴァンダがモデルとなっている。また、えがかれたのも、ポーランドのクラクフであった。しかし、彼女がまとった振袖と帯は、友人のヤシェンスキが日本からもちこんでいる。日本そのものをあらわそうとした絵であることは、うたがえない。

だが、画面の右下にはぽっくりがある。日本の若い女性がはく、木をくりぬいてつくった外出用の下駄が、おかれている。しかも、屏風をたてまわした床と同じ平面の上に。あるいは、花瓶をのせた三方がそえられた床面の上に、と言ってもいい。

日本人なら、まずこんなところで、ぽっくりをぬがないだろう。そもそも、これは下駄の一種であり、板の間や畳の部屋へはもちこまない。土間の三和土、もしくは下駄箱が、屋内では定位置となる。

図4では、日本からとどいた品々が、画面をいろどった。ジャポニスムの感化は、まちがいなくそこにおよんでいる。だが、履き物のあつかいに関する日本のならわしは、理解されていない。エキゾチックなあこがれの、それが限界だったということか。

草履で屋内を

フランク・ディロンは、イギリスのヴィクトリア朝時代を生きた画家である。1876年には来日した。一年以上、滞在してもいる。日本美術についての著作もある。

そのディロンが「舞い込んだ羽根つきの羽根」という絵を、えがいている(図5)。家の外で、ある少女が羽根つきをたのしんだ。だが、あやまってその羽根を隣家へうちこんでしまう。少女はこれをかえしてもらうため、その家へのりこんでいく。絵は、その一瞬をとらえている。

床の間のしつらいなどは、正確にあらわしていた。やはり、じっさいに日本を見聞した人の理解はひいでている。私などは、そう言いたくなる。しかしイギリスのある美術研究者はこの絵に、つぎのような指摘をそえた。

「残念ながら、むしろそれは日本的なものとはほど遠い(中略)室内で草履をはいた少女という混乱した象徴の扱い方にも観察される」(ライオネル・ラムボーン「舞い込んだ羽根つきの羽根」 潮江宏三編訳『ヴィクトリア&アルバート美術館展 ヴィクトリア朝の栄光 繁栄の時代の英国の生活文化』1992年所収)

羽根をとりにきた少女は、屋内へ草履をはいたままあがりこんでいる。日本では、おこりえない光景である。画家は日本の生活をとらえそこなっているという。これは、西洋人による20世紀末の指摘である。共感をいだく日本人は、少なくないだろう。あちらの日本理解も、ずいぶん程度が高くなったと思われようか。

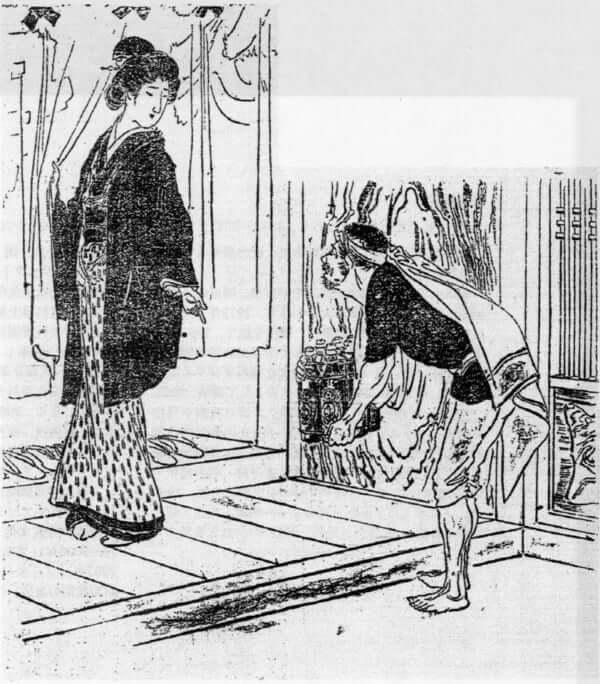

しかし、この絵がえがかれたころなら、こういう光景も、ままありえた。いくつか、日本側の資料をしめしておこう。図6は『都新聞』(1898年8月27日付)に掲載された。『近世実話 海賊房次郎』という読み物にそえられた挿絵である。密会のカップルに場を提供する宿か、あるいは待合の一コマであろう。

画中の女中とおぼしき人は、裸足になっている。しかし、板敷きの廊下には、草履がならべられていた。障子のむこうには、一組の男女がいる。廊下においてあったのも、部屋の手前まで、この二人がはいてきた草履であろう。彼らは、屋内を草履で歩いたのである。

ただし、図中の草履を外出用のそれとみなすべきではない。それは屋内用であったろう。今日のスリッパめいた履き物であったにちがいない。

図7は根津遊廓にある、さる貸座敷の玄関先をあらわしている。『探偵実話 法衣屋お熊』という連載の挿絵である。やはり、『都新聞』(1895年12月4日付)にのせられた。玄関の奥には、来客用の草履がならんでいる。それらが今のスリッパと、用途面でつうじあうことは、こういう図から読みとれよう。

手前の男は人力車夫であった。往来では、裸足のままはたらいている。とうぜん、この玄関にはあがれない。むきあう女はヒロインのお熊である。彼女は人力車でこの貸座敷へのりつけた。そして、式台の上から土間の車夫へ用事を言いつけている。ねんのため、情景の説明をおぎなった。

漫画家の杉浦幸雄に、「情事のある風景」という作画がある(図8)。「昭和十年代」の色街で、娼妓たちが部屋へ出入りする絵になっている。見れば、彼女たちは、庇の下にある廊下へ、履き物をのこしていた。草履や、それからスリッパも、畳をしいた部屋の外側へ、ならべている。ある時期まで、草履はスリッパのようにあつかわれたことが、見てとれよう。

ディロンの図5も、まちがっているとは言いきれない。少女の草履は、屋内用のそれだった可能性もある。現代は、こういう場から草履を一掃した。すべての屋内履きを、スリッパにさしかえている。だが、草履が屋内で、同じような役目をになった時代もあった。その歴史に、現代人は気づきにくくなっていると考える。

色里から女学校にいたるまで

かつての草履は、屋内でももちいられた。そのあかしとなる図像は、少なくない。ただ、ここまで紹介してきたイラストは、色里の事例にかぎられる。その点をいぶかるむきは、多かろう。これからは、他の場所もながめわたしたい。

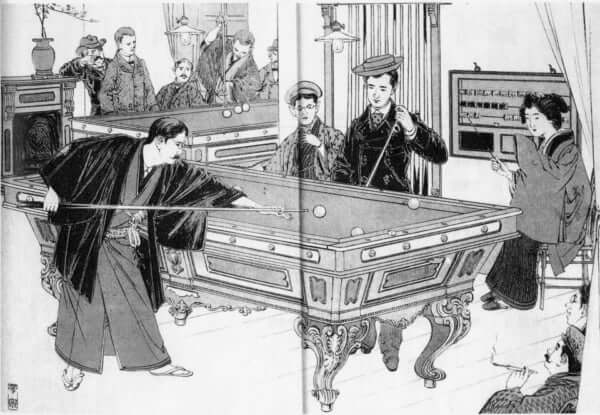

図9は19世紀末の玉突き、ビリヤードをえがいている。『世事画報』(1899年2月号)で披露された。左側の男は草履で玉をついている。右端で場を監視する女は、スリッパ履きである。草履の男とスリッパの女は、床面を共有した。同じ床の上に、草履とスリッパは共存しえたのである。

図10は、三人の女優がそろったところをとった写真である。奥から、滝花久子、夏川静江、伏見直江の順にならんでいる。いずれも1920年代後半からの日活を代表する名優たちである。奥の二人はスリッパ履きで、その場にのぞんでいた。手前の伏見は、足に草履をひっかけている。ここでも、草履とスリッパが同一の床に併存しえたことは、よくわかる。

図11は広島にある上下高女の寄宿舎で、撮影された。大正時代の記録写真である。女学生たちは、畳の部屋につどい裸足ですわっている。あるいは、足袋ばきで。そして、部屋の外をとおる廊下に、草履をならべていた。この廊下は草履で歩いたことが、よくわかる。

屋内の廊下は、草履で歩行してもかまわない。畳の部屋へはいる直前までは、それがゆるされる。図11のそんな様子は、図5のディロン画ともつうじあう。図5にミスがあったとは、きめつけられない。この判定は、女学校の写真からも下しうる。色里のイラストだけが、そのことをしめすわけではない。

そして、屋内用の草履はスリッパと共存しえた。ただ、図11の女学校では、廊下に草履だけがならんでいる。まだ、スリッパは姿を見せていない。しかし、時代が下れば、事情もちがってくる。廊下の居室前へおかれる履き物は、スリッパになっていく。あるいは、サンダルなどにおきかえられる。

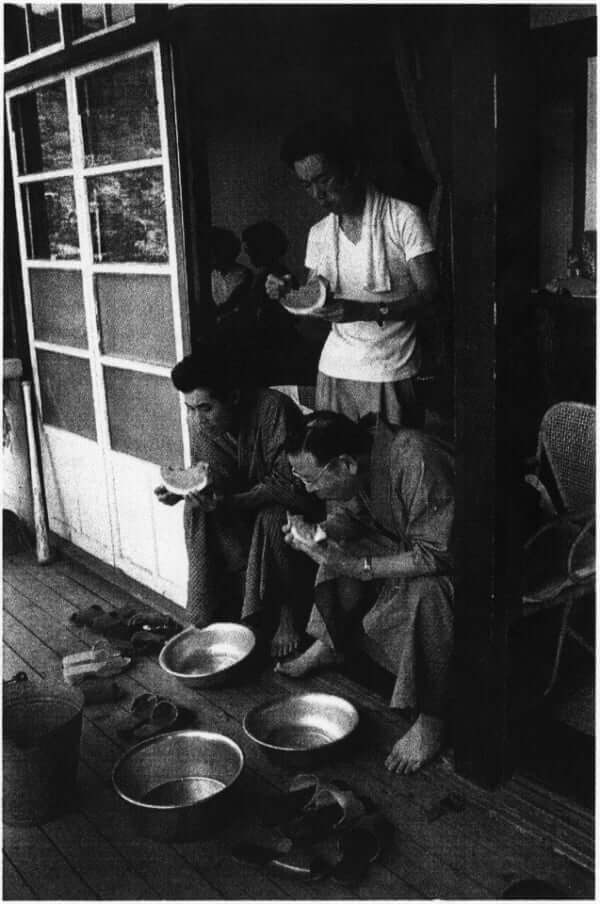

阪神間の六甲山麓は、近代以後保養地としてひらけた。今は、ややへったが、企業の保養所も少なくない。図12は、そんな施設の内側をうつしている。1958年8月の写真である。

ここで骨休めをする男たちが、スイカをたべている。廊下に金盥をおき、そこへ種をはきすてていた。

その廊下で、彼らはスリッパやサンダルをぬいでいる。奥につづく居室では、裸足になった。部屋と廊下をへだてる敷居に、その境界線はある。スリッパやサンダルは、屋内の廊下を歩くために用意されている。しかし、敷居のむこう側へは、たちいれなかったのである。

西洋との遭遇以後、日本人は公共空間へ土足があがりこみだした。もちろん、住居はこれをうけいれない。はねつける。

公共性のある場でも、部分的にしか、履き物を受容しないところはあった。外履きは拒絶するが、内履きと認定した履き物にかぎり、一定の進入を許容する。だが、畳のしかれた居室にだけは、いれさせない。そういう公共空間も、いくらかあった。

たとえば、遊里がそうである。上下足の分離にこだわる教育施設、小中学校高校なども、その範疇にふくみうる。図8と図11の意外な通底性に、感じいる。

*本連載は、次回2026年1月12日月曜日更新のもので最終回となる予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら