第1回 ベッドで靴をぬがないで

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

ブラジルの病院では

外国の病院で、手術をうけたことがおありだろうか。私はある。

二〇〇四(平成一六)年のことであった。場所はブラジルのリオデジャネイロ。私は街で転倒し、顎を地面にうちつけた。そのため、裂傷をおっている。顎の肉に、そう浅くもない裂け目ができた。出血もとまらない。

地元の人たちは、すぐ医者にみてもらえと言う。また、ふさわしい病院を推薦してくれた。彼らのすすめにしたがい、私はそこへ直行する。

日本人の私に、気をつかってくれたのだろうか。病院では、日系人の外科医に治療をしてもらうことができた。と言っても、日本語をしゃべる人ではない。私とのやりとりは、すべて英語ですすめられた。

診察室へ案内された私は、所定の椅子にすわっている。そして、自分の顎をみせながら、目の前にいる医者へつげた。ここが切れたんだ、と。

ざっとながめた彼は、私に指示をする。傷口の具合いを、ていねいにながめたい。脇のベッドで横になってくれ。そして、顎を自分へむけて、はっきりしめすように体勢をとってほしい、と。

注文を聞いて、私はベッドにのぼりだす。靴をぬいで、片膝をシーツの上にのせようとした。その時である。私の動作を目にした医者が、少し気色ばんだ。そして、私をたしなめたのである。どうして、そんなところで靴をぬぐのか、と。

ベッドの上で、靴をはくのはゆるされない。あがるのなら、足からはずす必要がある。そう思いこんでいた私は、医者の言葉にとまどった。

この病院は、土足で寝台に寝ることをゆるしている。いや、それどころではない。院内では、裸足になることが禁じられている可能性もある。靴をはかずに、靴下だけでうろうろすることは、いやがられるかもしれない。以上のように、私は想いをめぐらせた。そして、そのことをくだんの医者にたずねている。

靴をぬいではいけないのかという私の質問に、彼はこたえてくれた。そんなルールはない。だが、ここで靴を床におとした患者ははじめて見た。他にそんなことをする者は、誰もいない。おまえだけだ。それに、そんなところへ靴をおかれたら、目ざわりである。スタッフの歩行もさまたげる。以上が彼の言い分であった。

ここまで言われたら、しようがない。郷に入っては郷にしたがえ、である。私は、もういちど自分の足を床の上へもどし、靴をはきなおした。そして、そのままベッドに自分の身を横たえたのである。

寝ながら、私はさまざまな光景を脳裏によぎらせている。たとえば、アメリカやヨーロッパの映画で見かけたシーンを想起した。標題や演者の名は、なかなか思いだせない。しかし、あちらの映画は、靴ばきのままベッドでくつろぐ男女を、よく登場させている。その画面が、いくつもたちあらわれた。

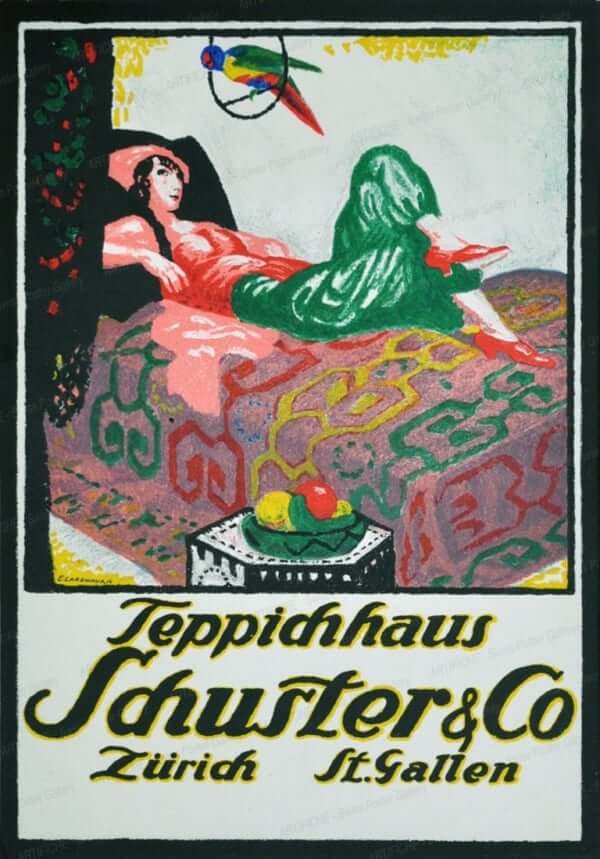

美術の好きな私は、ゴヤのえがいたマハの絵も想いだしている。一八世紀から一九世紀へとうつりゆく、世紀の境目ごろである。スペインの画家であるゴヤは、寝台に横たわる女性像を二点制作した。ひとつは「裸のマハ」であり、いまひとつは「着衣のマハ」である。

前者は全裸であり、足もあらわになっている。素足である。いっぽう、後者では衣服に身をつつんだ女性が表現されていた。足先まで靴がおおう姿に、こちらのほうはなっている。

いっぱんに、人気はヌードのほうが高かろう。私じしん、若いころは二枚を見くらべ、性的な興味もあり「裸」に魅了されていた。だが、その後は「着衣」へも、べつの関心をよせるようになる。作中の女性はベッドで寝ているのに、靴をはいている。あちらでは、そんな振舞いがまかりとおるのかという目でも、ながめだした。

日本的な、あまりに日本的な

ベッドでも靴をぬがない人が、西洋にはいる。そのことを、私は今のべたような映像で、知っていた。知識としては、しいれていたのである。

リオでであった医者は、これを私に体感させた。じかに、身体へうったえかけている。間接的な情報をとどけるのではなく、一種の行動指南として。

病院での話をつづけよう。ベッドであおむけとなった私の顎を、医者はていねいに見てくれた。そのまま、処置もほどこしている。十数針ほど縫い、傷口をふさぎきった。ほとんど跡ののこらぬ、みごとな手さばきであったと感謝する。

ただ、術中は傷のことより、足のほうが気になった。靴をぬがずにベッドで寝ている自分へ、私は違和感をいだきつづけている。医者が顎へ針をとおしている最中も、靴の踵(かかと)をシーツからはなすようつとめていた。腹筋のふんばりで、できるかぎり足先を宙にうかせようとしたのである。体力的につづかず、とちゅうであきらめはしたが。

おかげで、顎がさけたことへの不安も、ずいぶんやわらいだ。手術がどうすすんでいっているのかも、あまり気にならない。土足で仰臥する居心地の悪さは、異国の病院で医者とむきあう心細さを上まわった。

この時、私は自分が日本人であることを、骨身にしみて痛感する。家のなかへ靴をはいたままあがってはいけません。寝床へ土足でふみこむのは、論外です。そんな文化に自分がしつけられきっていることを、思い知らされた。あるいは、調教されていると言うべきか。

ホテルとクリニック

このごろは、日本をおとずれる外国人の数がふえている。とりわけ、観光客の増加はいちじるしい。なかには、寝床でも靴をはきつづけることがある人だって、いるだろう。

そんな人が、日本で医者の診察をうける例も、ないとは思えない。靴ばきのままベッドに横たわろうとする彼らを見て、日本の医者はどうするのか。おそらく、そのまま見すごしたりはしないだろう。たいてい、おこりだすような気がする。そういうことをされたら、シーツがよごれてしまう。ベッドへあがる前に、靴はぬいでくれ、と。

この時、言われた側はどういう反応をしめすのだろう。たとえば、ブラジル人の対応ぶりは気になる。病院のベッドで靴をぬがないことに、彼らはなじんでいる。少なくとも、リオデジャネイロの人たちには、それが常識となっていた。彼らは、医者から靴をとれとせまられ、いかにふるまうか。

たぶん、強くはあらがえまい。なじめぬ外国で、医者にすがらなければならない立場である。しぶしぶ、要請にはしたがうだろう。

だが、同時に反感も、心の中ではたぎらせていくにちがいない。靴でシーツがよごれるんだって。そんなの、病院では毎日あらっているだろう。それとも、ここでは、週に一回くらいしか洗濯をしないのか。以上のようなにくまれ口を、想いうかべるかもしれない。

ついでに書く。たしかに、日本の病院は土足でベッドにあがることを、いやがろう。しかし、フロアーでなら靴のまま歩くことがゆるされるところも、けっこうある。とくに、大きい病院は、たいていそうなっている。

いっぽう、小さなクリニックは、フロアーの土足歩行もはねつけやすい。通院者には玄関で、靴をぬいでもらう。そして、スリッパへはきかえさせるところが少なくない。上下足の分離を患者にしいる施設は、規模が小さなところほど多くなる。

ベッドでも、靴をぬがずに診察をうける。そんな習慣の中でくらしてきた人たちは、これを見てどう感じるだろう。個人宅のみならず、公共的なクリニックまで、靴をはいた者の入室をおしとどめる。入口で靴をぬがせようとする。靴ぎらいにもほどがある。そう反発をいだくのではないか。

くりかえすが、外履きでの入館を禁じるクリニックは少なくない。靴は屋外の土埃をもちこみかねないと、いっぱんに想われている。その侵入をさける手立てとして、上下足分離のシステムは導入されたと、みなしうる。患者たちも、たいてい靴をぬがすほうが衛生的だと、思っているだろう。

大病院では、外履きと上履きの分離がむずかしい。その点にこだわれば、下足をあずかるエリアの面積が肥大化する。通院者が多いところだと下駄箱まわりは、いやおうなくふくらんでしまう。それがやっかいだから、やむをえず、土足での入館をみとめているのだろう。

ホテルも、おおぜいの来客を収容する施設である。ベッドがたくさんある点も、病院とつうじあう。しかし、履物のあつかいは、大きくことなる。

客室で宿泊者が外履きをとるかどうかは、客の自由にゆだねられている。ホテル側は、口をはさめない。ベッドの上で客が靴をぬがないことも、大目に見ざるをえなくなる。じっさい、日本でも、そのことをとがめるホテルはまれである。たとえ、本音ではいやがっていても。

そのせいだろう。シーツへ、もう一枚小さなシーツをかさねたベッドも、よく見かける。いわゆるベッドスローである。足の踵がのっかりそうな部分に、べつの布をかぶせ覆(おお)いをかける。そうして、靴のよごれがベッドに付着するのを、さけようとする手立てである。西洋からの来客が多そうなホテルには、けっこうこの工夫がゆきわたっている。

欧米のホテルでも、靴についた泥からベッドをまもろうとする仕掛けは、まま見かける。いや、そもそもあの細工は、西洋ではじまった。靴のままベッドへ足をのせる客が、あちらにはおおぜいいる。それで、必要にせまられ、考案されたらしい。日本のホテルには、西洋風のインテリアとして導入したところもあったろう。ベッドスローは、国際的なホテルであることをしめす記号だったような気がする。うちは、西洋からの来客も多いのだと、自慢をするような。

寝床での靴ばきを拒絶する民族は、日本以外にもあるだろう。そして、日本人は、まちがいなくこれをいやがるほうの部類にぞくしている。

リオの話をくりかえす。私はベッドへ土足であがりながら、踵とシーツの接触をなるべくさけようとした。腹筋をはたらかせ、体力的につらくなっている。そんな自分の身体を自覚しつつ、私はこうも考えた。ここには、日本文化論の課題がある。私をこんな人間にしてしまった日本文化を、とらえなおしたい、と。

また、次のようにも想いをめぐらせた。目の前にいる医者は、日系人である。日本語は、もう話せない。だが、何代か前の一族は日本からやってきた。寝床での靴ばきはきびしくいましめたはずの人びとに、ルーツをもつ。その彼が、ベッドへあがっても靴はぬぐなと、私に言いはなった。

たしかに、日本人は靴をつけたまま寝床で横たわることを、いみきらう。われわれには、そういう文化的な拘束力が作動する。だが、べつの文化圏へうつると、あまり時をへずにこの束縛からは解放されるらしい。文化の根は深そうだれども、土をかえれば、すぐ枯れてしまうようである。この脆弱性もまた、日本文化研究の、国際的なテーマとなる。

ほかにも、留保をそえたい点は、いくつかある。それらについては、おいおい言及していこう。とにかく、日本人はすまいの室内、とりわけ寝床での靴ばきを、きらってきた。その歴史へ、この連載ではせまりたい。われわれのこだわりが、何に由来するのかをときほぐせればと、ねがっている。

*次回は、4月8日月曜日更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら