第13回 旅館のなかへはいる時

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

畳と靴

ジョルジュ・ビゴーは、19世紀後半の日本に、ながらく滞在した。そのころの日本をえがいたスケッチや漫画が、たくさんのこっている。明治中期の風俗をふりかえるさいに、しばしば作品が参照される画家である。

ビゴーの絵は、往時の日本人を揶揄的に表現することが多かった。皮肉のワサビがきいており、こころよく思わない日本人も、けっこういる。

ビゴーが風刺の対象とした日本人の多くは、西洋化をいそいでいた。たとえば、にあわぬ洋服で天狗になっているような者を、よくからかっている。和洋の混淆がこっけいにうつる様子も、たびたび描写した。だが、西洋化と無縁の庶民は、あまりそういう俎上にあげていない。

日本へやってきたのは、1882年である。以後、1899年に母国のフランスへかえるまで、20年近くの歳月を日本ですごした。和服に下駄履きといういでたちを、好んでいる。日本家屋を自らのすまいとした。基本的には、日本のくらしをたのしんだ人である。その背景には、19世紀後半のフランスではやったジャポニスムの感化も、あったろうか。

1894年には、イギリスの『グラフィック』誌と、契約をむすんだ。同誌の特派員となり、日清戦争下の朝鮮へでかけている。戦況報告や報道用の画像を、同誌へおくるためである。

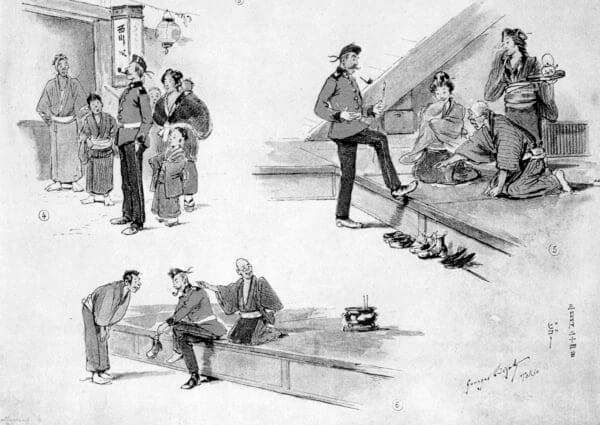

その9月1日号に、戦争とは直接かかわらないイラストが、掲載されている。「イギリス兵士の駆け足上陸」と題された図が、それである。横浜で船からおりて東京へたどりついたイギリスの軍人が、日本旅館にとまどう。その様子を、コミカルにえがいていた。

港をでて宿で食事をするまでのできごとが、10とおりの齣にわけられている。ここへは、それらのうちから、まず5番目と6番目の図像を紹介しておこう(図1)。

兵士は和食をたべたいと思い、たまたま目にした旅館へはいっていく。だが、宿の男性従業員から、靴履きのまま床の上へあがることを、たしなめられた。履き物をぬぐようさとされている。三和土にならんだ靴を、よく見ろ。土足であがれないのは、一目瞭然じゃないか。以上のようにも言われたろうか。

いっぽう、女性従業員はイギリス兵の振舞に、わらっている。おかしいことをする異人さんだわということか。彼女らは、あまりいきどおっていない。笑顔で違和感をしめすにとどめたようである。

けっきょく、イギリス兵は、その場に靴をぬいでいる。しぶしぶ、宿側の指示にしたがった。直前まで困惑していた男性従業員も、安堵の表情をうかべている。兵士の翻意をたしかめ、ほっとしたらしい。

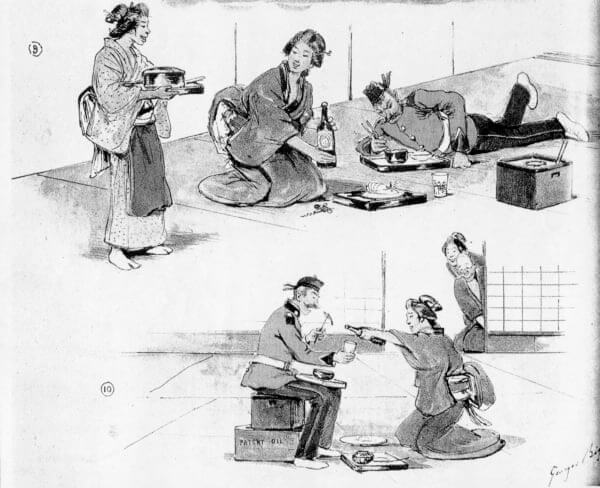

9番目と10番目の図像も、あげておく(図2)。畳の上へ腰をおとして食事をすることが、このイギリス人にはできなかった。ふたつの箱をくみあわせ、そこへすわることで、ようやく食べ物にありついている。

ここでは、なかなか日本のくらしになじめぬ西洋人が、画題になっていた。イギリス人が登場人物としてえらばれたのは、イギリスむけの媒体だったせいか。だが、イギリス人にかぎらず、宿の玄関で同じようにもめた西洋人は、多かったろう。

幕末期に日本へきた外交官は、日本人の屋敷や城を訪問することが、ままあった。その場合は、たいてい履き物のあつかいをめぐり、事前に交渉をかさねている。でかけるのは、おおむね相互におりあいをつけてからであった。玄関でトラブルが発生することは、基本的になかったろう。ただ、公的な外交の場たりえない宿では、こういういざこざも頻発したにちがいない。

あと一点、フランス士官のブリュネがえがいたスケッチを、披露しておこう(図3)。1867年5月19日の光景である。横浜の宿へあがったブリーズ男爵は、日本風にすわることができなかった。そのため、両脚を前へなげだした状態で、食事にはのぞんでいる。図2のイギリス兵に、その苦労はつうじあう。

だが、ブリーズ男爵は靴をはいたまま、宿にあがりこんでいた。しかも、畳の上に。宿側は制止をこころみたと思うが、意に介さない西洋人もいたらしい。くらべて、ビゴーのとりあげたイギリス人は、まだ物わかりのいいほうだったと考える。

礼儀正しいイザベラ・バード

イザベラ・バードは、19世紀後半に世界各地をおとずれた。あまり人がいかないようなところにもわけいった、イギリスの女性である。その記録を著作として、多く世に問うたことでも知られている。

日本では、日本紀行の本が有名になった。しかし、ほかにも彼女が旅の様子をしるした地域は、いくつかある。ハワイ諸島、マレー半島、ペルシャ、朝鮮、揚子江流域……などなどである。

バードが日本へきたのは、1878年のことであった。しばらく、英国公使館に滞在したのち、日光から奥地へはいっている。3カ月近くにわたって、東北および北海道を見てまわった。年末には、日本をはなれている。そして、1880年に『日本の未踏の土地』を刊行した。

「未踏の土地」という文句に、いつわりはない。バードは、日本人もたちよらないような地域をたどって、東北や北海道を踏破した。その記述は、とりわけアイヌについての見聞記は、今でも民族学的な価値をもっている。

なかには、履き物についてのおもしろい言及もある。

バードは福島の会津から、若松街道をとおり新潟の津川へぬけていった。その途上で、ある旅館にとまっている。そこでは、バードの従者である伊藤鶴吉が、宿の亭主夫人と語りあう現場を目撃した。夫人のもらしたバードの人物評に、伊藤がこたえる会話であったという。

いったい、なにを話しあったのか。日本語のおぼつかないバードは、英語のできる従者にそうたずねている。これにたいする彼の返事、およびバードとのやりとりを、以下にひいておく。

「『あなたはとても礼儀正しい。外国人にしては、とおかみさんは言っているのですよ』、伊藤はそう答えました。どういう意味だと尋ねると、畳に上がる前にブーツを脱ぎ、煙草盆を差し出されたときにお辞儀をしたからだとのこと」(『イザベラ・バードの日本紀行 上』2008年)

挨拶ができる。みずから、靴をぬいで畳の上へあがっている。この二点を、宿の経営者夫人は高く買った。外国人にしてはめずらしいと、伊藤へはつげたようである。どうやら、この宿にも土足で床の上へふみこもうとする西洋人客は、きたらしい。

バードは三重の津でも、「宿屋の使用人」からたずねられている。「靴をはいたまま寝たのか」、と(同前 下)。西洋人は、寝床でも靴を足からはずさない場合がある。そんな西洋人像の、旅行業者たちに流布されていた様子が、うかがえる。

日本旅館のなかでも、西洋からきた客は靴をはきつづけようとする。旅館の側がこれをいやがり、対応になやむ。そんなくいちがいは、20世紀のなかばごろになっても、解消されていない。

1947年に『外人観光客の接遇――特に日本旅館での心がけ』という本が、刊行された。これをまとめたのは、全日本観光連盟である。「観光実務叢書」の一冊、その第一輯として出版された。なかに、こんなくだりがある。

「一日中靴を穿いて暮し、ベッドの上に寝るのが欧米人の習慣であるから、日本旅館でも腰掛式の家具を配置し、靴ばきのまま出入させるのが理想的である。しかし美しく磨きのかかつた廊下や青畳の上を靴で歩かれては困るし、たとへ茣蓙や絨氈を敷いても顧客の大部分が日本人である日本旅館の実情としては外国人の客だけを靴のままで出入させることは甚だ面白くないかもしれぬ」

靴履きの西洋人を、日本旅館は、どうあしらったらいいのか。この問題で、業界のなやみつづけている状況が、読みとれる。今、紹介した冊子も、スリッパを彼らにすすめることしか、想いつけていない。

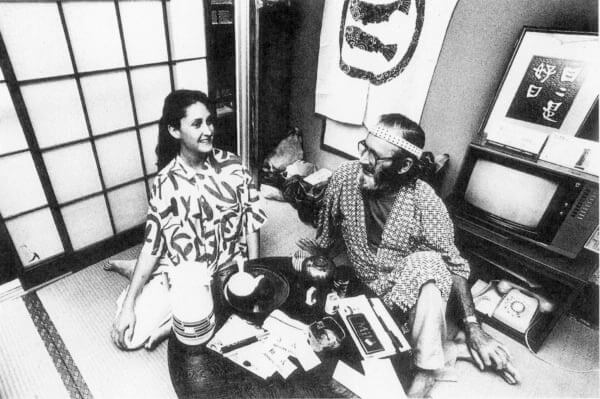

ただ、高度成長期以後は、様子がかわるきざしも見えだした。ここへ、1985年にとられた一枚の写真を紹介しておこう。

1978年以後、米ドルの対円換算額は、しばしば二百円台をわりこむようになる。1985年にはその状態、つまり円高が、今より安いけれども、定着した。おかげで、西洋人の日本旅行も、宿代の安い日本旅館へむかいだしたという。その趨勢を象徴する写真である(図4)。

一泊が三千円ていどの宿であるらしい。障子の隅がやぶれているところからも、安宿ぶりはおしはかれる。そして、宿泊中のふたりは、どちらも畳の上で裸足になっていた。

この一枚だけから、時代の変化を読みきるのは、早計にすぎるだろう。くわしい説明は、あとでおぎなうつもりである。だが、とにかく日本人の生活習慣にたいする世界の理解は、以前よりひろまった。日本人は家のなかだと靴をぬぎ、腰を床におとしてくつろぐ。その情報は、海外でも普及した。図4の光景は、その必然的な結果をあらわしていただろう。

足をあらう旅人たち

日本旅館は、土足の旅人を床にあげてこなかった。この習慣が理解できず、靴をはいたまま入室しようとした西洋人も、いくらかはいる。宿側は、おおむね彼らの横車をはねつけてきた。室内では土足をゆるさず、これを清潔にたもつよう、つとめてきたのである。

だが、日本人の旅人だって、足先が清潔だったわけではない。20世紀のはじめごろまで、たいていの旅行者は草鞋履きで移動をした。脚絆に藁であんだ履き物というのが、一般的な旅姿であったろう。そして、往時の道路は、ほとんど舗装されていない。歩けば、いやおうなく足は土でよごれた。この状態で宿にあがれば、外履きの草鞋をぬいだとしても、旅館の床はよごれたろう。

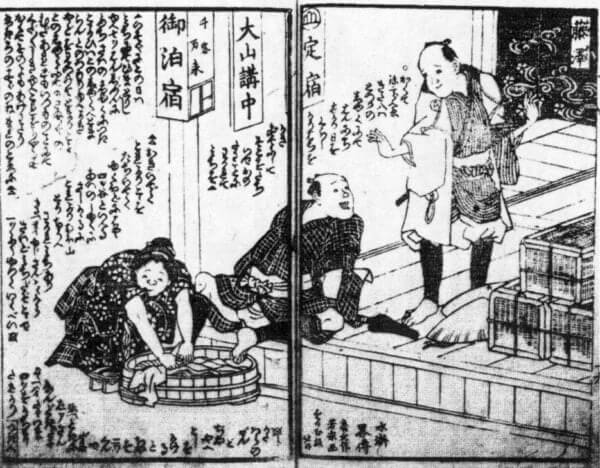

だから、たいていの宿は旅人を床へあげる前に、足をあらわせた。『東講商人鑑』(1855年)という書物がある。行商の心得をあらわした本である。そこに、「諸国定宿旅人止宿之図」という絵がのっている(図5)。図中の宿泊者は、玄関の框にすわり、自分の足をぬぐっていた。盥の水で旅のよごれを、あらいおとしている。これが旅行者のたしなみだと、当時はみなされていた。

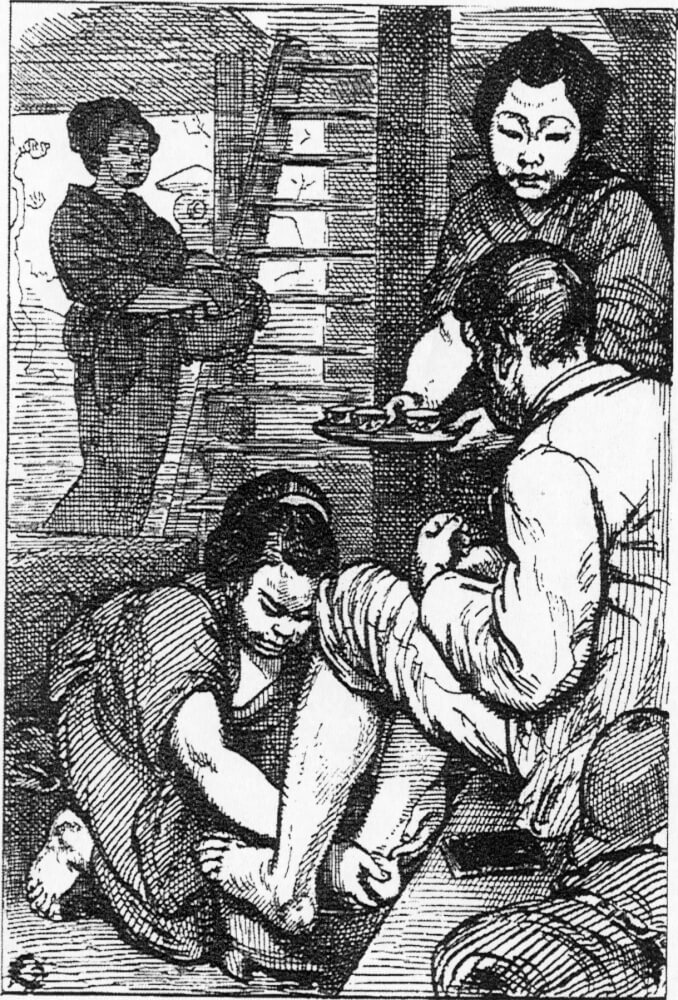

従業員がそのサービスをおこなう宿も、なかったわけではない。図6は『大山道中膝栗毛』(1857年 仮名垣魯文)にのった挿絵である。宿の女性が、来客の前へ盥をだし、足の洗浄につとめている。じっさいにも、こういう奉仕は、ひろくおこなわれていたのだろう。

じつは、靴履きで宿へたどりついた西洋人も、しばしば同じことをされた。図7を見てほしい。ドイツの鉱山技師であったクルト・ネットーのスケッチである。彼は1873年から1885年まで、日本に滞在した。いわゆるお傭い外国人として、はたらいている。そのネットーも、宿の女性へ自分の足をゆだねていた。

日本人とちがって、草鞋履きではない。宿には靴をはいて到着した。そのことは画中の、足からはずされた靴を見れば、よくわかる。ネットーの足じたいは、草鞋の来客ほどよごれていなかったろう。靴の底は泥だらけになっていたかもしれない。しかし、靴につつまれた足じたいは、比較的清潔だったと思う。

それでも、宿側はネットーに靴をぬがせ、足をふいた。この習慣にたいする拘泥ぶりはあなどれない。そう言えば、フランス人のエミール・ギメも、宿の女性に玄関で足をあらわれていた。レガメーがその挿絵をえがいている(図8)。

外のよごれは、内にいれさせない。靴にまもられ、路上の塵埃とは無縁な足だとしても、そのままでの入館をはねつける。はいってくるなら、足はあらってからにしろという。そんな姿勢をつらぬく宿も、けっこうあった。このならわしには、象徴的なふくみもこめられていたのだろうか。悪事から「足をあらう」という慣用句は、このこだわりからきているのかもしれない。

まあ、冒頭で紹介したビゴーのえがく宿は、客の靴をぬがせるだけに、とどめていた。足あらいにまでは、およんでいない。ブリュネのスケッチは、靴履きのフランス人を畳の上へあげた宿に、光をあてている。玄関先での足洗浄は、すべての宿にゆきわたっていたわけでもなさそうである。

では、どのくらいまで普及していたのか。ざんねんながら、その度合いをおしはかる手だてが、今の私にはない。

*次回は、4月14日月曜日更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら