第20回 鉄道史上の靴と床

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

ミッション・スクールと鹿鳴館

杉本鉞子という女性を、ごぞんじだろうか。1928年に日本へかえるまで、三十年ほどアメリカぐらしをつづけてきた。生まれたのは1873年。出生地は新潟の長岡である。たまたま、アメリカで貿易業にたずさわる杉本家へとつぎ、長期の滞米生活をおくった。

1925年には『武士の娘』という本を、現地で出版する。一種の自伝で、日本とアメリカの文化的な相違点なども論じた著作である。鉞子は旧越後長岡藩で家老をつとめた稲垣家に生をうけた。士族の令嬢として、きびしくしつけられている。サムライにそだてられた女性は、アメリカをどう思うか。そんな好奇心もあてこみ、この本は刊行されている。

渡米前に鉞子は、東京のさるミッション・スクール、女学校へかよった。じつは、そこでも文化的な溝を感じている。日米間のそれではない。西洋化された東京と、非西洋的な新潟のあいだに横たわるギャップを、かみしめた。『武士の娘』には、こうある。

「履物では、全く困り果てたものでした。それまで家の中へ入るには、必ず履物はぬぐものときめておりましたのに、ここでは、畳敷きの寄宿舎以外はどこでも、履物のままで出入りするのでした。私が教室の入口でもじもじと躊躇しないですむようになりますまでには、かなりの日数がかかりました」(大岩美代訳『武士の娘』1967年)

公共的な場であれ私的なところであれ、屋内にも、土足のまま出入りする。西洋化がもたらしたそういう生活に、伝統的なしきたりでそだった日本人はなじめない。いやおうなく、ためらわされたことを、回顧的にのべている。

鉞子ひとりの逡巡ではない。ある時期までは、ほぼすべての日本人が、これと同じ想いをあじわった。このとまどいをおしきったうえでのことなのである。われわれが公共的な屋内へ、外履きのままあがれるようになったのは。

東京生活の長い鉞子の級友たちは、彼女の「躊躇」をからかったらしい。「私のためらう様子を見ては、面白そうに笑いころげるのでした」と、鉞子はふりかえる(同前)。しかし、そんな同級生たちも、同じような体験をへてきたろう。少なくとも、彼女らの両親は、何度となくとまどったにちがいない。

ほかにも、屋内での外履きをめぐっては、のべておきたいことがある。日本人は長年、室内での土足を、公的な場でも、きらってきた。だが、いわゆる洋靴への違和感については、べつの側面もある。伝統的な草履や草鞋は、足をしめつけない。いっぽう、洋靴は足先のぜんたいを圧迫する。日本の履き物になじんできた人びとは、靴のきゅうくつさもいやがったはずである。

また、床へ足先をおいて椅子にすわりつづける姿勢も、むずかしく感じた。じゅうらいは、畳や板のうえに直接腰をおろしてきた民族である。椅子へ着席せざるをえない場合でも、しばしば彼らは靴を床へぬぎすてた。さらに、脚を座席の上へもちあげたりもしてきたのである。

鹿鳴館は、近代日本の西洋化を代表するクラブハウスであった。1880年代の貴賓たちは、ここで欧米の外交官らと、ダンスパーティをもよおしている。ずっと靴をはきつづけなければならない舞踏会に、参加した。

そんな鹿鳴館の舞台裏、控室の様子をジョルジュ・ビゴーがえがいている(図1)。見れば、フォーマルなよそおいの男女四人が、みな靴をぬいでいた。そのうち三人は、足先をソファーの上にのせている。まるで、そこが畳の上ででもあるかのように、ふるまった。蝶ネクタイの男は、靴のとれた脚をあぐらに交差させている。

けっきょく、たいていの日本人には、そちらのほうが楽だったのである。のみならず、この控室は屋内であった。日本の伝統を重んじれば、裸足や足袋履きのほうが礼にかなう場でもある。靴をぬぐことに、彼らはあまり抵抗を感じなかったろう。

車中は、まるですまいのように

公共交通という言い方がある。おおぜいの乗客がはこばれる機関の総称である。鉄道やバスなどのことを、民営の便までふくめ、われわれはそうよんできた。自家用車やタクシーなどは、個人的な移動のために走っている。公共交通は、それらとの対比をきわだたせた呼称である。

19世紀後半以後、日本人は公共的な空間のなかで、どう履き物をあつかってきたか。ここでは、鉄道車輌の内部に光をあてつつ、その推移をおいかけたい。車中における履き物の民族史をとおして、われわれのこだわりをさぐっていく。

図2は、やはりビゴーによってえがかれた。鉄道車中の光景をとらえたイラストである。『東京・神戸間の鉄道』(1899年)と題された図集に、おさめられている。

三等車まであった時代だが、これは二等車の様子をしめしていた。いわゆる中流以上の人たちは、どうすごしていたのかが、よくわかる。見れば、多くの人たちが膝をおる形で、座席に脚をのせながら、すわっていた。やはり、椅子に腰をかける姿勢は、たもつのが困難だったのだろう。

履き物は、ほとんどの乗客がぬいでいた。草履であるか靴であるかを問わず、床の上においている。車中の床は、家屋における土間、三和土のようになっていた。座席は、上がり口から、その奥へつづく床面めいたあつかいをうけている。個人住宅における私的な流儀が、公共空間へもちこまれたことを、読みとれよう。

こういう所作をしめす人は、時代が下るにつれへっていく。それでも、20世紀、高度経済成長のころまでは、よく見かけた。とりわけ、高齢の女性に顕著であったと思う。まだ、若かったころ、私はこの姿勢を、ひそかに「おばあさんずわり」と名づけていた。

図3は、洋画家・小磯良平の挿絵である。『主婦の友』(1960年7月号)に掲載された。座席中の老女性だけが、下駄を床におき、脚をたたみながらすわっている。

これは井上靖の『しろばんば』(1964年)という自伝小説にそえられた。1910年代の伊豆あたりが、舞台になっている。しかし、図3のような乗客とは、私がそだった京都の近郊でも、よく遭遇した。少なくとも、挿絵の発表された1960年ごろは、日常的に散見したものである。

それでも、図4のような旅行者たちは、見たことがない。被写体となった四人の女性は、客席にボードをおき、その上へ腰をおとしていた。ぬいだ靴はボードの下、床の上へおいている。床と座席の上を、土間と上がり口に分断する、その典型例である。私は未見だが、こういう乗客もいたのだろうか。

撮影されたのは1950年代である。くわしい日時は、わからない。いずれにせよ、こういうボードを旅行に持参するのは、たいそう骨がおれる。鉄道の運行側が、客のもとめにおうじ提供していたとも、思いにくい。うたがってかかれば、意図的につくりこまれた写真かとも、かんぐれる。

ナチュラルなスナップであったとしても、めずらしい光景だという判断はかえられない。ここでは、図4のような写真もとられていたというだけに、とどめよう。

図5は、1970年代にはりだされた東京営団地下鉄のポスターである。靴履きのまま座席には上がるなと、子どもたちへよびかけている。「コラッ坊ず!靴をぬげ。」と、きびしい口調でさとしてもいた。

地下鉄の車窓から見える光景は、きわめて単調である。トンネルのコンクリートでできた壁が、えんえんとつづいていく。窓をとおして見える景色に、それほど子どもが興味をいだくとは思えない。その点は、地上を走る列車の場合と、決定的にちがう。こういう警告が、地下鉄において、どれほど必要とされたのかは、わからない。

それでも、ポスターは「靴をぬげ」と叱責した。座席へ脚をのせるのなら、履き物は床におきとどめなければならない、と。言葉をかえれば、図3の老女性を見ならえと言っているようにも、聞こえる。土足をきらう心性は、こういう形もとりつつ、たもたれたようである。

風俗史上の保守精神

周知のように、日本の都市は、その多くが第二次世界大戦で米軍の空襲をうけた。戦禍にあった街は、市中の大部分をやきつくされている。敗戦後は、住宅不足を余儀なくされた。そのため、つかわなくなった列車やバスを、住宅へ転用させた自治体は、少なくない。

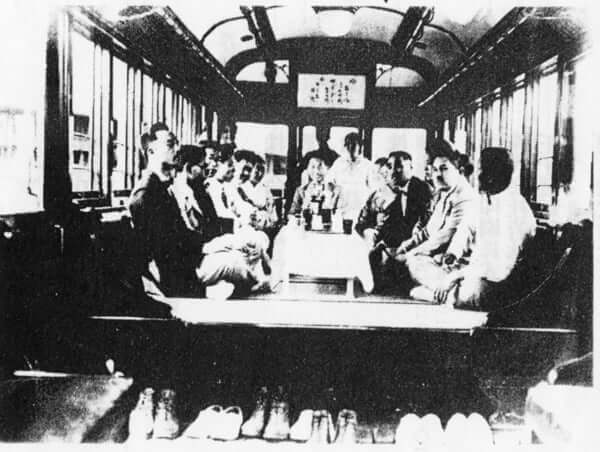

図6は、大阪で住居として再利用された電車の内部をうつした写真である。窓やつり革の様子から、それが車輌であったことは読みとれる。撮影されたのは1946年の2月であったという。

床には板をはっていた。その上に茣蓙、あるいは筵をかぶせ、室内のしつらいとしている。床板は座席の上にならべたのだろう。その点では、図4の光景ともつうじあおうか。

これが現役の電車であったころは、だれもが床の上を土足で歩いた。にもかかわらず、住居へかえられるやいなや、新しい床が追加されている。新住民はその上へ、直に尻をおとしだした。もとは電車だったのだから、そのまま外履きでくらそうとは考えない。かつての公共施設を、私的な日本流にくみかえた。

家のなかへは、外用の履き物をもちこみたくない。そういう因習の強さは、こういうところにも見てとれる。

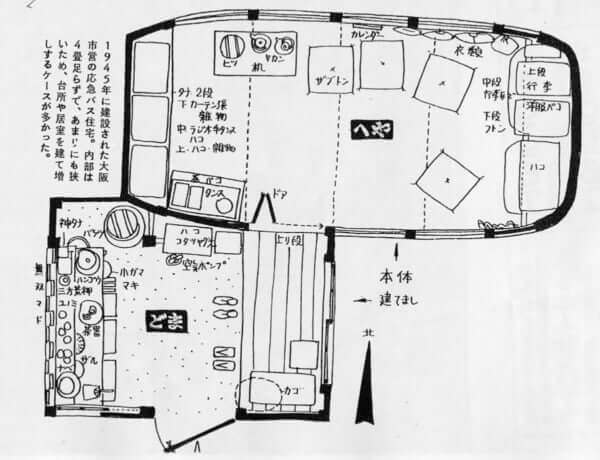

図7は、同じ大阪で住宅に転用されたバスの平面図である。1945年のスケッチで、建築学者の西山夘三がえがいた。バスの車両だけでは居住面積がたらず、あとから土間が追加されている。そして、そこには外出用の履き物をならべる場が、もうけられた。バスの場合であっても、土足厳禁の姿勢はたもたれたことが、うかがえる。極小と言うしかないこんなすまいが、沓脱ぎ場にスペースをさいたことも、興味深い。

かつて、「お座敷列車」とよばれた車輌が東北地方で運行された。旧国鉄(現JR)の盛岡工場が客車を改装し、1960年から走らせている。窓へ障子をはめ、床を二十二畳の日本間にした列車である。図8は民謡教室として、これが活用されたことをしめしている(『週刊新潮』1963年12月30日号)。

そのさきがけは名古屋鉄道、名鉄の「お座敷温泉列車」にある。1932年から、名古屋と下呂間にとおされた。温泉への直行便である。こちらは、車体の半分が畳敷きにあらためられた。図9は、それを上り框のほうからとらえた写真である。床にならべられた靴は、そこが土足厳禁の場であったことを物語る。

車席へ履き物をぬいですわる。列車をつかった転用住宅に、新しく床をはり、外履きを排除した。いわゆる「お座敷列車」を考案する。以上、たがいに関係がなさそうな三事例を列記した。だが、いずれも屋外用の履き物をいやがる心性にささえられている。そこには、共通性もうかがえる。

近代化以後、日本の公共施設は、じょじょに土足での入室を許容していった。履き物のあつかいでも、西洋化の力がはたらいたのだと言ってよい。だが、私邸にその力は、およばなかった。今日なお、個人住宅では伝統的な土足厳禁の慣習がたもたれている。

そして、外履きをうけいれたがらないこだわりは、公共の場でも、しばしば作動した。たとえば、公共交通のなかでも、さまざまな形をとりつつ浮上したのである。この保守的な心性があなどりがたいことは、くりかえし強調しておきたい。

*次回は、11月10日月曜日に更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら