第19回 公共の場でも抵抗は

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

三越百貨店の場合は

百貨店の歴史をふりかえる。今の若い人は、おどろくかもしれない。かつての百貨店は、土足厳禁の姿勢をとっていた。下駄や草履、そして靴などをはいたまま入店することは、ゆるさない。来店者には、玄関口で外履きをぬぎ、下足番へあずけるよう、義務づけていた。

日本の老舗と言っていい百貨店は、みな呉服商をその源流にもつ。三越、白木屋、松坂屋、大丸、高島屋などを想いうかべてほしい。いずれも長い歴史があり、和装をあつかう営業から発展した。ここでは、おもに三越の事例をとおして、百貨店の歴史をながめたい。

図1は1896年にくばられた折込広告の図柄である。まだ、三越とは名のっていない。三井呉服店と言っていた時のチラシである。イラストの外枠には、「三井呉服店店先之図」とある。一階の売場が、そこにはしめされていた。

見れば、店員と客が畳の上でむきあっている。伝統的な呉服商での慣行が、そのままたもたれていたようである。こういう場に、外国人はべつとして、外履きであがりこむのは、だれしもはばかろう。

20世紀にはいり、この店はデパートメントストア宣言をする。呉服商からは脱却し、百貨店になると表明した。呉服以外の品々も、てびろくあつかう、と。

その延長線上に、ということなのだろう。1908年には、鉄筋コンクリート三階建ての新店舗をたてている。ただし、屋号は三越呉服店とした。呉服の名は手ばなしていない。なお、同店は創業以来、越後屋を屋号としてきた。三越の名は、三井と越後の頭文字をくみあわせて、できている。

小説家の近松秋江が、新装なった三越へ、浴衣にヘコ帯といういでたちでおとずれた。ドレスコードをわきまえぬ「小汚い」姿だと、みなされたせいだろう。近松は「下足番」からにらまれた。「正宗君へ」(1908年9月1日付『文壇無駄話』1910年)という文章で、そう書いている。本格的な西洋建築の完成をほこった三越だが、まだ下足番をおいていた。言葉をかえれば、あいかわらず外履きでの入館をゆるさなかったのである。

図2は、三越呉服店の店内をうつしている。イスにすわった顧客たちの、テーブルごしに店員らと交渉しあう光景が、うかがえる。欧米的なデパートへ歩みよったことが、図1と比較をすれば、読みとれよう。しかし、床は畳のままになっていた。デパートメントストア宣言をしても、外履きはうけいれなかったのである。

1914年に、三越はあらためて五階建ての百貨店建築へ、店舗をたてかえた。そして、とうとう外足番を廃止する。外履きのまま入店してもらう店に変貌した。

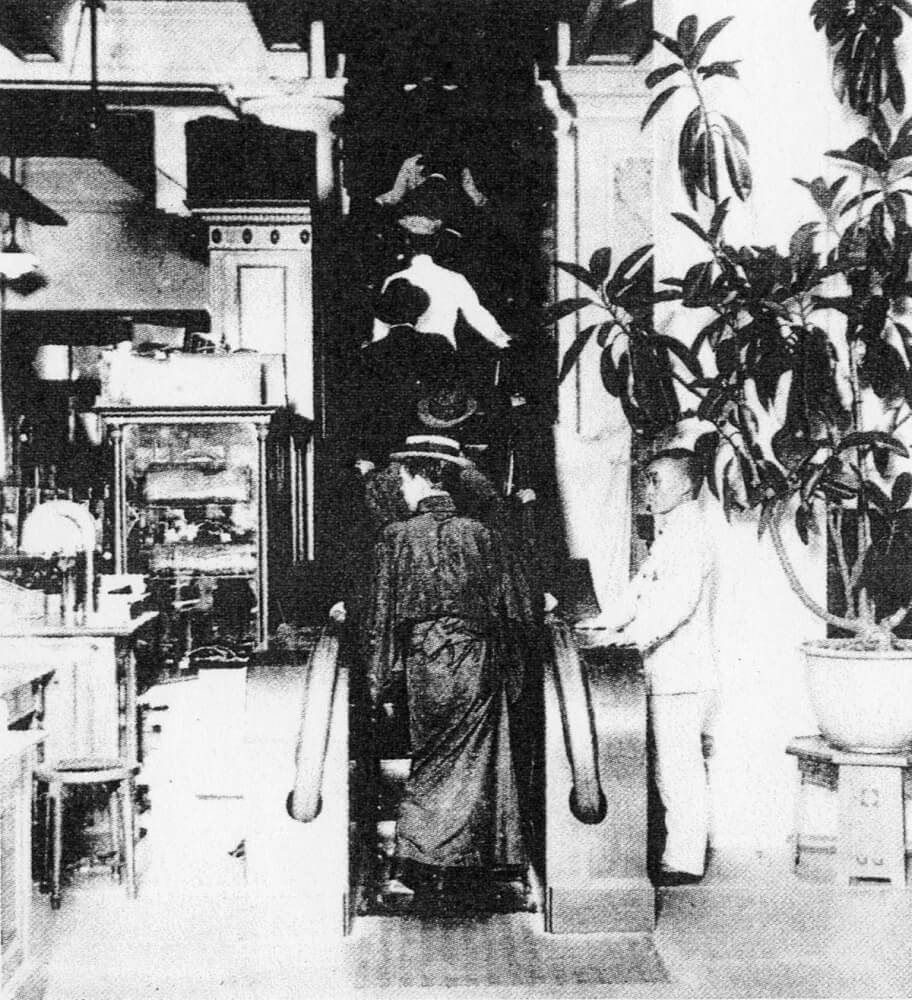

そう言えば、1914年の三越は店内にエスカレーターも、もうけている(図3)。裸足や足袋、あるいは靴下のままだと、あぶなっかしい。エスカレーターを導入した以上、土足客の歓迎にふみきらざるをえなかった。じっさいにはその逆で、土足をうけいれたから、エスカレーターも設置できたのだが。

ただ、三越が、ずいぶん長いあいだ抵抗しつづけたことは、おぼえておいていい。外履きの客に商品を売るいとなみは、露天商や夜店のそれを想いおこさせた。由緒ある老舗は、店をそちらなみにしてしまうふんぎりが、なかなかつかない。三越も、1914年まであらがいつづけたのである。

ねんのため、他店の例も紹介しておこう。図4は、20世紀初頭の伊藤呉服店をうつしている。のちの松坂屋につながる店である。そして、ここも座売りで接客をしていたことが、よくわかる。

同じころの京都高島屋を撮影したのが、図5である。店先ではなく仕入れ場の光景だが、やはり畳の上へすわっていた。売り場も同様であったろう。

勧工場とよばれた店舗集合建築を、ごぞんじだろうか。1880年代に普及した商業施設である。二階建ての木造建築に、たくさんの店を収容する。そんな建築、そしてあきないの形がひろがった。いっぱんに、百貨店の先駆形態として位置づけられやすい。

図6は鈴木華邨がえがいた「日の出島 勧工場」の絵である(『報知新聞』1896年12月2日)。床は板敷きであった。客は下駄履きのまま、店をひやかしている。その意味で、勧工場は館内の各商店を露天商のようにあつかったと、言ってよい。

このやりかたをいやがった百貨店とのあいだには、溝がある。あきないへとりくむ姿勢が、まるでことなる。両者をつなげて考えやすい通説に、私はしたがわない。ここでも、違和感をしめしておく。

レストランやオフィスでも

「牛肉店帳場」(1932年)という絵がある(図7)。洋画家・木村荘八の代表作だとされている。木村は1893年に、いろは牛肉店の男子として生をうけた。えがかれた帳場、玄関口の光景も、その実像をつたえている。

牛肉をたべさせる店じたいは、当時ハイカラなそれだとみなされた。文明開化につうじる料理店として、うけとめられたはずである。階段や踊り場のしつらいも、どこか西洋の建築をしのばせる。だが、来客は出入口で外履きをぬぐようになっていた。帳場の脇で腰をおとす男は、おそらく下足番であろう。

西洋的なレストランなのに、外履きでの入店がかなわない。そういう構図のイラストなら、ジョルジュ・ビゴーもいくつかのこしている。ここでは、西洋料理店をもって任じた小吾妻の図を、紹介しておこう(図8)。

1887年2月28日の光景、ディナーの様子であったという。来客は外履きをぬぎ、スリッパで食事をたのしんだ。ウエイトレスも靴をはかず、足下は靴下だけという姿で給仕につとめている。

ビゴーによれば、「英国直輸入」をうたいあげる店であった。「流行の最先端」とも、イラストのタイトルで書いている。そんな店なのに、店内での靴履きはゆるされないという、これは皮肉なのだろう。ごていねいに、そのスリッパさえぬぎすてられた様子を、ビゴーはとらえている。

話題をかえる。

週刊の『平民新聞』は、1903年に刊行されだした。時代にさきがけた社会主義者やアナーキストたちのメディアである。幸徳秋水や堺利彦、そして石川三四郎らがたちあげた。そのオフィスを、彼らは東京の有楽町においている。家を一軒かりての発足だが、編集部の様子をのぞいてみよう(図9)。

畳敷きの和室に、一同はイスやテーブルをもちこんでいる。だが、裸足で席についていた。カーペットでもしけば、土足のままあがって、語りあえたかもしれない。だが、彼らはそういうふうにしなかった。履き物に関するかぎり、日本の因習からぬけだせていない。日本的な慣行から脱却したがった人たちだが、土足の禁はべつものだったということか。

『女人芸術』という雑誌が刊行されだしたのは、1928年からである。長谷川時雨や生田花世らがひきいる、フェミニズムの先駆的な媒体であった。しかし、オフィスへは、靴や草履などをはかずにあつまっている。イスやテーブルはそろえていた。それでも、床は畳である。彼女たちも、足袋や靴下で机にむかわざるをえなかった(図10)。

こういう映像記録をあげていけば、きりがない。とにかく、多くの職場やオフィスが、かなりおそくまで、土足をきらっていた。つい、このあいだまで、外履きでの入館を禁じていたところは、けっこうある。今の靴で歩けるオフィスは、よほど近年になって一般化したことを、強調しておこう。

評論家の長谷川卓也が、おもしろい回想文を書いている。敗戦直後の1946年に、長谷川は東京新聞へ入社した。初出勤の日は人事部長にともなわれ、四階の社長室へ挨拶にいったらしい。その時は靴をはいたまま入室しようとして、部長にたしなめられたという。

「部長が『君ィ、靴を——』とあわてていう。見れば、彼は靴を脱いで靴下で立っている(中略)社長室は『土足厳禁』だと、あとで教えられた」(長谷川卓也『進駐軍がいた頃――東京新聞記者として』2018年)。

土足をいましめるエリアが、どんどんへっていく。とうとう、社長室だけになった様子が、よくわかる。オフィスが土足を全面的にうけいれる。そこへいたるまでには、さまざまな経緯のあったことが、おしはかれる。そのプロセスを、企業の社屋ごとにくらべられればおもしかろうと、思わなくもない。

あふれる靴

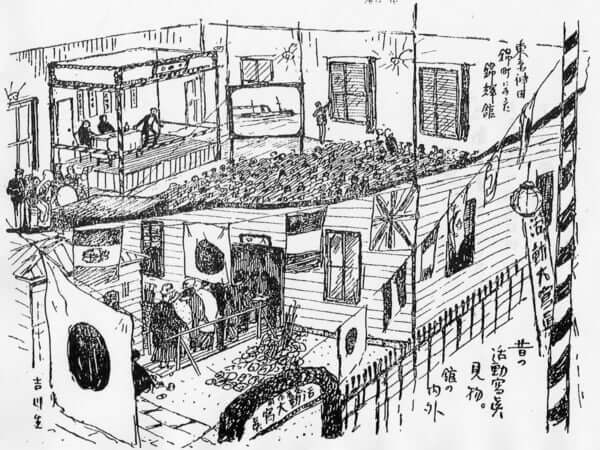

かつて、東京の神田錦町に、錦輝館という映画館があった。あるいは、当時の言葉にしたがい、活動写真館と言うべきか。19世紀末に出現し、関東大震災でついえさった。その様子を、おさないころからかよった吉川速男が、回想的に図示している。

当人が「拙画」と釈明するその絵を、図11に紹介しておこう。「玄関で履物を脱いで板敷の棧橋を踏んで入口に」いたる構えであったという(吉川速男『活動写真のうつし方』1926年)。当人の絵によれば、来館者は入口の右手へ、草履や下駄をぬいでいた。おそらく、下足番が客からうけとった履き物を、そこへならべたのだろう。下駄箱がなかったようで、それらは地面に直接おかれている。

雨がふれば、こまったんじゃないか。下駄はともかく、雨ざらしのこんな場所に靴はおきづらいなと、現代人の私は考える。また、映画を見おわり帰路につく客どうしの、はきちがいにも心配してしまう。

1933年6月には、松竹ではたらく劇団の少女たちが、ストライキにうってでた。松竹少女歌劇部と松竹楽劇部のレビューガールが、会社に反旗をひるがえしている。待遇改善の要求を経営側につきつけたのである。そのさいに、彼女たちがたてこもった施設をうつした写真へ、目をむけたい(図12)。入口ふきんに、外履きの靴などがぬぎちらかされている。履物の整理までは、手がまわらなかったようである。

さらに、あと一点、1971年にとられた写真をひいておく(図13)。この年、8月21日から4日間、ウーマン・リブのいわゆる「大合宿」がひらかれた。会場となった長野県飯山市には、千二百人が参加したという。さらに、土足だとあがれない施設でも、彼女らは集会の場をもった。そういうところでは、写真のように靴があふれかえることとなる。

土足厳禁の施設は、下駄箱をもうけないと、履き物が処理しきれない。想定以上の人びとがあつまれば、入口ふきんは外履きのあつかいで混乱する。また、小さな施設だと、大きな下駄箱はあつらえにくい。必然的に、公共性のもとめられる場では、土足を許容したほうが入室しやすくなる。図11や12、そして図13のような状態を解消することができる。

1914年の三越も、この問題で根をあげたのだろう。店舗を大きくし、商品数をふやせば、いやおうなく来店者の数がふくらむ。とうぜん、下足番の人員も補充しなければならなくなる。入店者の外履きをあずかる収納スペースも、拡張をしいられる。

もう、これ以上の肥大化はむりだというK点をむかえた時に、三越は外足対策をやめた。下足番の対応を終了し、履き物をあずかる場所もなくしている。これからは、土足のまま店内へあがって下さいという方向に、舵をきったのだと考える。

*次回は、10月13日月曜日に更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら