第14回 家のなか、店のなか

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

西洋人を家でむかえる時

エミール・ギメはフランスの実業家である。家業でもあった化学工業で、財をなした。その後は、世界漫遊の旅にでかけている。各地の宗教事情を、かねてから関心のあったテーマだが、見てまわるためであったという。

1889年には、宗教博物館をパリで開設した。今はそこが、国立ギメ東洋美術館になっている。フランスにおける東洋学の拠点でもある。

日本へも、ギメは1876年にやってきた。二ヶ月ほど滞在している。帰国後はその日本旅行記も、二冊刊行した(1878年、1880年)。

日本で最初に上陸したのは横浜である。アメリカのサンフランシスコから、船便でやってきた。その船旅で、ギメは「松本さん」と、松本荘一郎のことだが、同室になっている。たがいに、うちとけもしたらしい。すっかり仲良くなることも、できたという。

松本は、日本案内なら自分にまかせてほしいとも、言っていた。また、自分の家でも歓迎すると、つげている。

日本到着後、あまりあいだをおかず、ギメは松本の家をおとずれた。さいわい、当人も在宅していたという。しかし、ギメの一行を見た松本は、当惑の表情をうかべたらしい。

相手の反応を前にして、ギメは考えこむ。訪問の時間がまずかったのだろうか。いや、船での口約束は、たんなる社交辞令だったのかもしれない、と。しかし、そういう事情で松本がとまどったわけではない。あとで、彼が逡巡する原因を、すぐに理解したギメは、こう書いている。

「松本さんは、私たちを靴のまま家に上げるには、どのようにすればよいのかと思案していたのだ。より端的に言えば、自分の家に私たちを迎えるのに、いかにして靴を脱がせたらよいのか、とっさに思いつかなかったのだ(中略)こぎれいな部屋にブーツのまま上がる西洋人の訪問は、日本人にとって不快なものなのだ」(『明治日本散策――東京・日光』2019年)

絨緞などの用意があれば、靴履きの西洋人を家にあげられる。だが、その準備はない。いっそ、彼らが靴をぬいでくれればいいのだが、どう言ってそうしむけよう。以上のように考えあぐね、しばらく返事ができなかったのだという。

しかし、松本は決断した。言葉をかざらず、率直に語りかけている。つぎに、ギメが書きとめた両者のやりとりを、引用しておこう。

「どうかお上がりくださいませんか?」

「もちろんです」

「ブーツをお脱ぎになるのは、差し支えありませんか?」

「ちっとも、それどころか喜んでそのようにいたしますよ」(同前)

ギメたちは、日本人の家で土足がいやがられることを、事前に知っていた。あらかじめ、聞かされていたのである。だから、日本で家庭訪問をするのなら靴をぬぐ、その心づもりもできていた。

ただ、松本はギメにそんな知識があることを、知らなかったろう。彼じしん、エンジニアとなるため、アメリカへわたっていた。あちらで研鑽をつみ、日本へかえってきたばかりの身である。欧米人が家のなかでも靴をはきつづけることは、実地見聞で知っていた。ギメについても、その同類とみなしていたはずである。彼への返事に、しばらくためらったのも、そんなアメリカ体験のせいだろう。

家へあがるために、靴をぬぐ。なんのためらいもなく、そう同意してくれたギメには、ほっとしただろう。案ずるより産むが易し。この俚諺を、かみしめた一瞬ではなかったか。

妓楼と妾宅

エミール・ギメは、履き物についての日本的な習慣を知っていた。家のなかでは靴をぬぐことも、うけいれている。しかし、すべての西洋人が同じようにふるまったわけではない。こういう習慣を知らずに来日した者も、多かった。また、知りながらしたがわない人たちも、いたのである。

そのことには、日本側もはやくから気づいていた。大衆的な刷り絵のなかで、しばしば画題になっている。

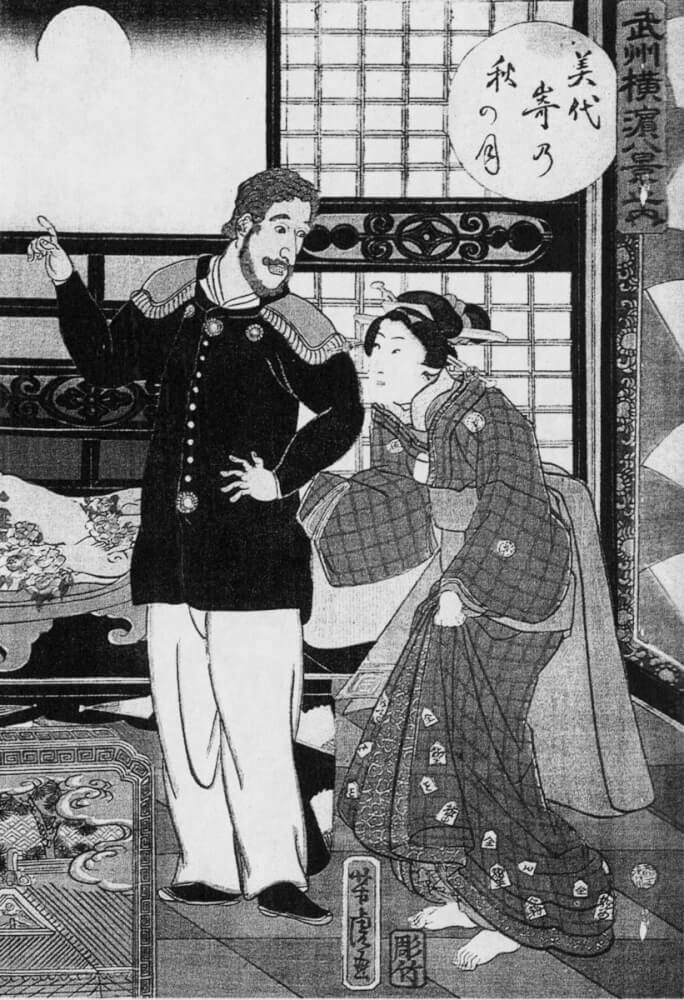

ここでは、幕末の『武州横浜八景』と題されたそれを、紹介しておこう。開港後の横浜にできた居留地では、多くの欧米人がくらしだした。彼らは、まわりの日本人とも、まじりあうようになる。『武州横浜八景』は、その様子を八枚の絵にまとめた刷り物である。絵師は一猛斎芳虎であった。

なかに、「美代崎乃秋の月」と題された一枚がある(図1)。「美代崎」は、横浜の港町にひろがる港崎遊郭をさしている。同音の替え字へさしかえた標題にほかならない。

あらわされているのは、岩亀楼という妓楼にあった「扇の間」であろう(平井良直「《岩亀楼・扇の間》の内部意匠に関する考察と検討」[『日本インテリア学会論文報告第5号])。かなりこった造りの一室で、西洋人と妓女が話あっている。障子がえがかれており、日本家屋であったことはうたがえない。床にも、琉球畳がしきつめられている。

その上に、妓女は裸足でたっていた。客の西洋人は靴をはいている。日本人が裸足になるような屋内でも、西洋人は靴を足からはずさない。そんな様子が、この絵ではしめされた。

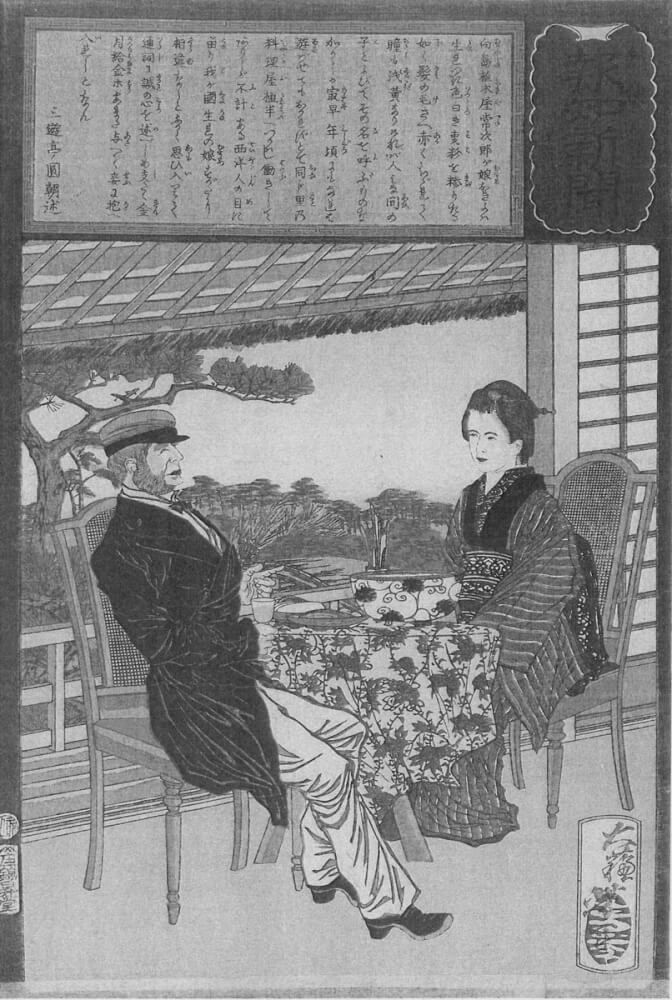

あと一点、べつのイラストをひいておく。『郵便報知新聞』の第661号(1875年)に掲載された絵図である(図2)。

画中の女性は、「向島植木屋常次郎」の娘であった。さる西洋人に見そめられ、その妾になったらしい。「支たく金 月給金等あまた与へて妾に抱へ入れし」と、記事にはある。そんなことが、この時代ではニュースの種になるのかと、あきれなくもない。

絵は妾宅でくつろぐふたりを、えがいている。これも、まちがいなく日本家屋である。障子が敷居の上に、はめられている。屋根の軒裏には、竹でできた樋がそなえつけられていた。床の形状が、この絵ではしめされていない。しかし、まわりのしつらいから判断するかぎり、畳敷きであったろう。

娘の足先がどうなっていたのかは、わからない。着物の裾で、かくされている。裸足だったのか、足袋をはいていたのかは不明である。だが、とにかく彼女を妾とした男は、靴をはいていた。和室のなかなのに。

このとおり、西洋人が土足での屋内生活に執着しやすいことは、ひろくつたえられていた。版画や新聞のイラストなどをつうじ、しめされていたのである。

さきほど、私は松本荘一郎のアメリカ留学を強調した。靴についての生活習慣を、いやおうなく彼は体感しただろう、と。ギメの訪問でとまどった理由も、そこにあると書いている。

この見方を、全面的にあらためるつもりはない。留学体験は、そのためらいをふくらませたろうと、あいかわらず考える。だが、その要素を、あまり強くおしだす必要はなかったかもしれない。

当時の人びとは、日本人と西洋人で外履きのあつかいがちがうことに、気づいていた。新聞の挿絵などを見る人なら、わかっていたはずである。たとえ、留学経験などはなかったとしても。その意味で、西洋人をむかえる家は、大なり小なりこの問題になやまされたろうと考える。

商店の売り場でも

今、小売りの商店で客に靴をぬがせるところは、ほとんどない。商品を陳列してある場所へは、たいていどこでも土足のままたどりつけるはずである。一部のクリニックや飲食店が、わずかにそれをはねつけるのみであろう。

だが、かつての商店は商品を点検する客に、外履きをぬぐよう要請した。店の売り物は、ほとんど土間より高い床の上においてある。それらを見たい買い手は、下駄や草履をぬいで、上へあがらざるをえなかった。土足のまま品定めができるのは、露天商ぐらいであったろう。

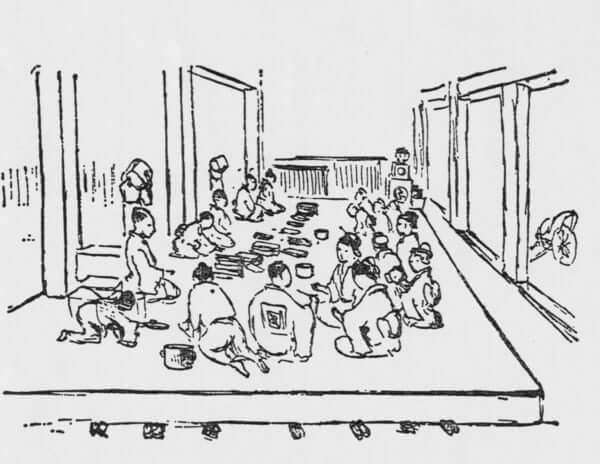

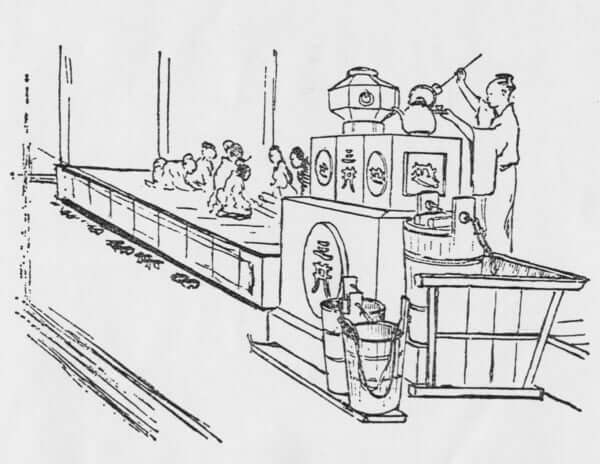

図3と図4を見てほしい。東京の三井呉服店をえがいている。その売り場をとらえたスケッチである。えがいたのは、エドワード・モース。1877年から二年間、東京帝大で動物学をおしえた、いわゆる御雇外国人教師である。この二図は、日本人のくらしぶりをしらべた彼の著作に、おさめられている(『日本その日その日2』1970年)。

図3は、床の上で来店者が商品や従業員とむきあうところを、うつしていた。図4は、茶のサービスが準備されている様子を、あらわしている。どちらのスケッチにおいても、客は履き物を土間へならべていた。それらはぬいだうえであがりこむのが、エチケットになっていたのである。

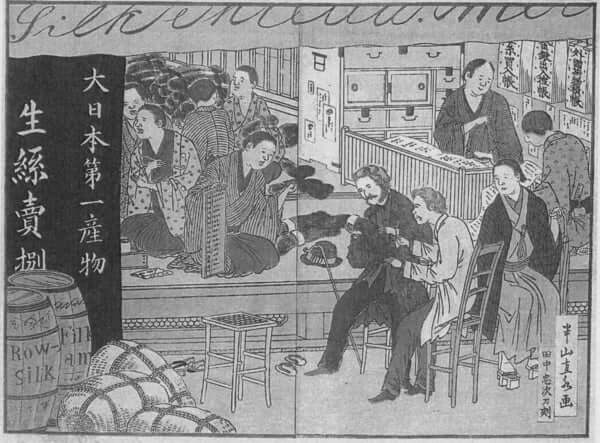

しかし、幕末期には、屋内でも靴をぬぎたがらない欧米人がやってきた。日本の商店も、とりわけ開港地では、彼らへの対応を考えねばならなくなる。図5は、対処の一例をえがいた絵にほかならない。「横浜市中に於て外国人生糸を見分る図」と題されている。半山直水という絵師の作品である。

日本人の来客は、じゅうらいどおり店へあげている。下駄や草履は、土間におきとどめさせた。だが、西洋からの買い手とは、店先でむきあっている。靴履きの彼らを土間の椅子へすわらせ、そこで商談をかわしあった。新しい工夫のひとつではあったろう。

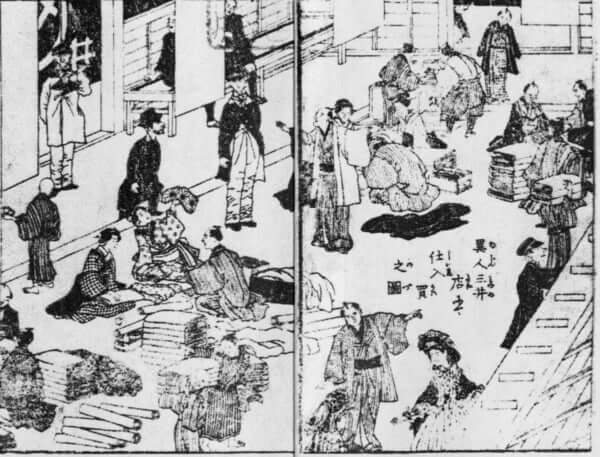

あと一点、図6もながめてほしい。やはり、幕末にだされた『横浜開港見聞誌』(五雲亭貞秀)の一齣である。横浜にできた三井呉服店の様子を、えがいている。

日本人の顧客は、まちがいなく履き物をぬいでいただろう。だが、西洋人たちは土足であがりこんでいる。画中には、上り框へ靴履きのままふみこみつつある西洋人も、描写されていた。じっさいにも、こういう来店者はいたのだろう。

おそらく、彼らの購入総額は、そうとう大きかったにちがいない。金に糸目をつけることもなかったろう。店側としても、そういう買い手の振舞は、とがめにくかったはずである。土足であがりこむ無礼も、そのままうけいれざるをえなかったのではないか。

しかし、そのすぐ脇では、履き物をぬいだ日本人客もすわっていた。彼らは、西洋人が土足でよごしていく畳を、どう思っていたのだろう。ざんねんながら、その心境を書きとめた記録は、まだ見いだせていない。

いずれにせよ、どうどうと土足であがりこむ西洋人の姿は、はやくから知られていた。けっこう、画題になっていたのである。

日本旅館がこういう西洋流にあらがいつづけたことは、紹介ずみである。日本家屋の住宅も、基本的には今なおうけいれていない。だが、小売りの店舗は、けっこうはやい段階で、土足を受容しはじめた。その経緯は、これから書きたす予定である。

*次回は、5月12日月曜日更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら