第15回 伊勢神宮への不敬とは

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

無礼で傲慢な人たち

あの人は建物のなかへあがりこむ前に、靴をぬいでくれた。外国人なのに、めずらしい。日本人と同じように、礼儀をわきまえている。イザベラ・バードが、投宿した旅館の女将からそうほめられた話は、すでに書いた。

1878年に来日したバードは、まず駐日英国公使館へでむいている。日本の宿では、靴をぬいだほうがいいという。この知恵も、おそらく公使館でしいれたのだろう。公使のハリー・パークスから、じかに聞いていたかもしれない。

東京をはなれ奥地への旅にのりだしたバードは、ある茶屋へたちよっている。土間と板の間、そして畳敷きの部屋で、そこは構成されていた。入店したバードは、足の先を土間へとどめつつ、板の間の床に腰をおろす。すると、店の従業員が盥で水をはこんできた。この経緯を、バードはつぎのように説明する。

「すぐに運ばれてくる水で土のついた足を洗います。土のついたまま、あるいは外国式の靴をはいたまま、畳敷きの床に足を踏み入れてはなりません」(時岡敬子訳『イザベラ・バードの日本紀行 上』2008年)

どうして、土足で畳の上を歩いてはいけないのか。バードはその理由を、畳という敷物の特質へふれつつ、つぎのように解説した。

「上質のものは非常に美しい。最上のブリュッセル絨毯と同じくらい高価で、日本人は畳を大いに誇りとしており、無思慮な外国人が汚れた靴のままその上を歩きまわったりすると、とても迷惑します」(同前)

高級な畳を、靴の泥でよごされたくないからという理解が、しめされた。この認識には、しかしかたよりがある。じっさい、われわれは、そう値のはる畳でなくても、土足で歩かない。バードは経済的な合理性を考えあわせ、畳を理解しようとした。だが、実情をとらえそこなっている。畳によせる日本人の想いを感じとったわけではない。

バードが旅行中の通訳としてやとった従者は、「イギリスの男性」をきらっていた。理由のひとつに、靴履きの問題をあげていたという。彼らは、「白い畳の上をずかずかと泥靴で歩く」からだ、と(同前)。

バードは、とまった宿へはいる時に靴をぬいでいる。そのことを、宿側から感心されてもいた。英国公使館のみならず、従者からも示唆はされていたようである。

いずれにせよ、日本人が畳での土足歩行を嫌悪する現実は、彼女なりにうけとめている。また、郷にいっては郷にしたがう配慮もしめしていた。日本の生活慣習を、頭ごなしに否定してかかる人ではなかったようである。

バードにかぎったことではない。日本にしばらく滞在した欧米人は、たいてい気づいていた。土足のまま家へあがりこむ西洋人は、不快がられる、と。その例証に、あとひとり、エドゥアルド・スエンソンの記述をひいておく。

スエンソンは、前にもふれたが、デンマークの軍人である。フランスの使節とともに、幕末の日本へやってきた。1866年から翌年まで滞在し、その記録も書いている。なかに、こんな指摘がある。

「自分の家でも他人の家でも日本人は、中に入るときに白い畳を汚さないように戸口のところで靴を脱ぎ、家を出るときにまた履く。この仕来りを守らないと、たいへんな不躾け、もしくははなはだしい横柄さの証拠と見做されてしまう」(長島要一訳『江戸幕末滞在記』2003年)

屋内でも土足をつづける者が、日本ではきらわれる。無礼者、あるいはえらそうな輩にしか見えないという。めいわくがられるというバードの指摘とも、つうじあう。心ある西洋人は、日本人の反感に気づいていたようである。

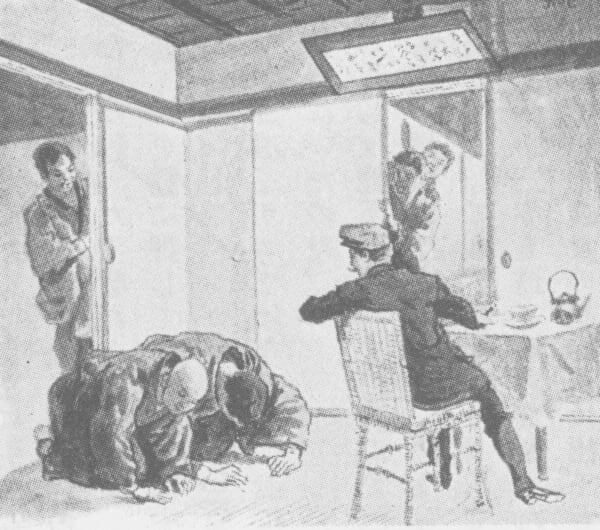

こういうこまった欧米人がえがかれたイラストを一点、紹介しておこう。「望ましくない訪問者」と題された挿絵である。土足で畳にあがりこんだ西洋人が、旅館のスタッフにおうへいな口をきいている(図1)。

えがかせたのは、アドルフ・フィッシャーというオーストリアの美術史家であった。その日本体験記(1897年刊)に、この図はおさめられている。作画者は、F・ホーエンベルガー、もしくはJ・バール。どちらが担当したのかは、わからない。ただ、フィッシャーは、両者をともに、日本へ同行させていた。それなりにリアルなイラストだったのだと、考えたい。

伊勢神宮とテロリスト

いささかとうとつだが、ここで森有礼という人のことを語りたい(図2)。明治前半期に仕事をした政治家である。1885年には文部大臣となった。内閣制度の成立直後に就任した、初代大臣のひとりである。欧米の知識人たちとも交流がある。いわゆる西洋通として、知られていた。当時は、将来を嘱望されていただろう。

だが、1889年2月11日に、ひとりの暴漢から襲撃をうけた。大日本帝国憲法が発布される当日の朝に、刀でさされている。傷は深く、翌日の夜には死亡した。

森におそいかかったのは西野文太郎、内務省ではたらく吏員のひとりである。その斬奸状には、伊勢神宮で不敬をはたらいたことが、殺意の理由としてしるされていた。ただ、西野は凶行直後に警備員からきりつけられ、命をおとしている。犯行へいたった西野の内面、斬奸状の奥にひそむ動機はしらべられていない。

森は西洋びいきの人として、みとめられてきた。自分がそちらにそまっている様子を、公然と見せつけることもなかったわけではない。たとえば、1875年には西洋的な披露宴をもよおし、自身の結婚を世間へアピールしてもいる。

ふだんから、洋装をこころがける人でもあった。そのいでたちは、たとえば、イザベラ・バードからこう評価されてもいる。「おおかたの日本人男性とはちがい洋服の着方を知っています」、と(『イザベラ・バードの日本紀行 下』2008年)。

そういうところが、しかし国粋主義者の西野には不快だったのだろう。そして、当時の世評も、どちらかと言えば犯人へ同情する声のほうが多かった。文相として教育改革を強引におしすすめる姿でも、森は社会的な反発をまねいたか。

さて、西野が殺意を森にいだいたのは、神宮でしでかしたある振舞のせいであった。少なくとも、斬奸状の表面から読みとれるのは、その点だけである。

いったい、神宮で森はなにをやったのか。犯行後まもなく、当時の新聞各紙は、その詳細をつたえている。それらにしたがえば、問題は森のステッキにあった。

1887年の年末に、森は伊勢の外宮をおとずれている。三重県の知事らも同行する参拝である。そのさい、森はある門にかかった御簾を、右手にもったステッキでもちあげた。ただし、現場では神職からさとされ、それ以上の振舞にはおよんでいない。

それだけのことだが、話を聞いた西野はいきどおりの念を強めた。神宮の御簾をステッキでめくるとは、なにごとか。失礼にもほどがある。森は神宮のみならず、皇室もあなどっている。こういう手合いを、ゆるしておくわけにはいかない。西野がテロへ走ったのは、以上のような心情からであった。

この事件は、しかし靴の問題と、どうかかわるのか。家のなかへ土足であがりこめるか否かというテーマとは、関係がなさそうに見える。多くの読者は、その点をいぶかると思う。森がおそわれた事件へ言及した私なりの思惑については、もう少し言葉をおぎないたい。

土足かステッキか

森有礼が凶漢にやられ死亡した。テロの原因は、伊勢神宮での不敬な振舞にあったらしい。そう首都東京の新聞が、最初につたえたのは1889年2月12日のことであった。その4日後、エルウィン・ベルツがおもしろい文章を、自分の日記に書いている。2月16日の記述である。なお、ベルツはドイツ人で、当時は東大の医学部につとめていた。

「森文相は、一年前、伊勢の大神宮に参拝した時、クツのまま最も神聖な場所にはいろうとし、しかも、そこにかかっていたみすを、皇族でなければ揚げることを許されないにもかかわらず、ステッキ(!)で持ち上げたという理由で、暗殺されたのであった」(菅沼竜太郎訳『ベルツの日記 上』1979年)

ステッキで御簾をもちあげたことが、犯行を誘発したという。東京の新聞がこの情報をつたえだしたのは、2月24日付からである。だが、ベルツの耳へは、その一週間ほど前、2月16日に話がとどいていた。新聞以外の情報網が、このドイツ人にはあったのかもしれない。

そういえば、日本の新聞が報道しなかったもうひとつの指摘も、ベルツの日記にはある。森は靴をはいたまま、神宮の奥へすすもうとした。その行動が西野の犯行につながったと、彼は書いている。森の行動に関するこういう記録が、日本人いっぱんへひろがった形跡はない。だが、ベルツは靴うんぬんという情報をひろっていた。

あとひとつ、アリス・ベーコンの日記もひもといてみよう。ベーコンは1888年に来日した。華族女学校の教師である。森がおそわれたニュースとは、日本にきて間もない時期にでくわした。ぶっそうな国からまぬかれたものだなと、この時感じたかもしれない。

彼女は自身の日記へ、翌年2月15日付の記述として、こんなことを書きとめた。森が殺害された、その原因にかかわる伝聞情報である。これも、日本の新聞報道より一週間以上はやい。

「神聖なる場所に入る際に靴もぬがず、さらに神聖な宝物が安置されている場所の御簾を揚げたといわれています」(久野明子訳『華族女学校教師の見た明治日本の内側』1994年)

ベルツと同様に、靴の問題をとりあげている。森は土足で神宮にあがりこんだ。これが犯行につながったと「いわれています」。そう書きとめた。どうやら、当時日本に滞在していた西洋人たちは、こういう情報に接していたらしい。

ただ、ベーコンは3月1日の記述で、森についての書きかたをあらためた。こんなふうに。

「森氏には、告発されているような神を冒涜する行為はなかったと言われています。ただ、彼が杖で神社の御簾を押し上げたので、神主から注意をうけ、謝罪しその行為を止めただけのことです」(同前)

ステッキの話は、あいかわらず森の軽い失態としてあげている。しかし、土足がとがめられたという噂については、削除した。どうやら、こちらは誤報だと判明したようである。

いずれにしろ、日本の新聞は、森に土足での昇殿という無礼があったと、書かなかった。もっぱら、森の不敬はステッキで御簾をあしらった点にあると、報じている。土足問題を、一時的にせよ実話としてうけとめたのは、西洋人だけであった。

ある特定のサークルで、虚報が真実としてまかりとおる。さもありなんと思いこまれ、信じられる。それは、そのサークルに、当該情報が受容されうる背景のできていたことを、物語る。そして、来日西洋人のあいだでは、森の土足というフェイクニュースがとびかった。これを真にうけてしまうなにかが、彼らにはあったのだと言うしかない。

さきほどは、イザベラ・バードやエドゥアルド・スエンソンの言葉を引用した。日本人は土足で畳をよごす西洋人を、めいわくがる。床に靴履きのままあがりこむ者を、きらっている。そんな彼らなりの日本人理解に、言葉をついやした。ついでに、のべている。彼らも、嫌悪されていることじたいはわきまえていたのだ、と。

だからこそ、西洋人たちがいだく森有礼の事件に関する幻想は増幅する。森は欧米の尖端的な知識につうじていた。しばしば、日本人の前で舶来風をふかせもする。洋服の着こなしも、みごとである。おそらく、屋内を土足ですごすこともあるだろう。神域へ靴履きのままたちいることだって、自分たちと同じように、ありうるのではないか。

そんな森が、日本人の国粋主義者におそわれた。伊勢神宮で不適切な行動をしでかしたためであるという。きっと、土足の禁をおかしたにちがいない。西洋人たちの側には、事態をそう認識してしまう精神的な下準備が、できていたのだろう。彼らなりに、この点ではおびえていたのだと考える。自分たちにも、刃はむけられる可能性がある、と。

*次回は6月9日月曜日に更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら