第16回 占領期の床と靴

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

接収した住宅で

日本は第2次世界大戦で敗戦国となった。1945年からは、占領軍の管理下におかれている。そして、この状態は1952年までつづいた。

占領政策にたずさわったのは、連合国の軍人たちである。この時、アメリカをはじめとする戦勝国の人びとが、おおぜいやってきた。また、長期にわたり、日本でくらしだす。そのためのすまい、いわゆる占領軍住宅も、各地でたてられた。

いくつかの日本人住宅も、接収されている。豪邸の類は、おおむね強制的にとりあげられた。そして、占領軍の高級将校たちにあてがわれたのである。

新しく入居者となった人びとは、しばしばそれらをリフォームした。彼らが生活していく都合にあわせ、改装をほどこしている。

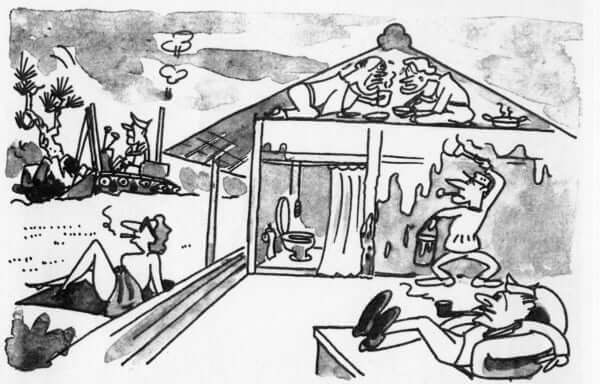

その様子をふりかえるイラストは、けっこうある。ここには、『マンガ戦後史 敗戦の歌』(1964年)で金森健生がえがいたそれを、ひいておく(図1)。

連合国の新住者は庭をブルドーザーでくずし、地ならしをしはじめた。壁にペンキをぬっている。洋便器を設置する。それまでの居住者を、かたすみへおいやった。さらに、土足のまま屋内へあがりこんでいる。

すべての家屋が、同じ目にあったわけではない。だが、こういう変容を余儀なくされた家は、多かった。少なくとも、それが占領期をめぐる民族的な記憶となっていることは、うたがえない。うちは、ペンキをぬりたくられた。うちだって、土足であらされ、床はだいなしになっている。私は接収を余儀なくされた人たちのそういう回想を、何度となく聞いてきた。

図2は、シャウプ夫人をうつした写真である。夫のカール・シャウプは、日本に税制改革の勧告をした。日本政府にたいする助言者のひとりである。そして、夫妻は東京の麻布で、床の間もあった家屋にすみこんだ。

そんな家のなかで、ふたりは靴をはいている。写真の妻は、あろうことか床脇の地板へ、靴履きのままあがっていた。地袋の前でポーズをとっている。地板にチェアをしつらえ、地袋の上板に十字架をおいた状態で。日本的な居住の作法にとらわれていなかったことは、明白である。

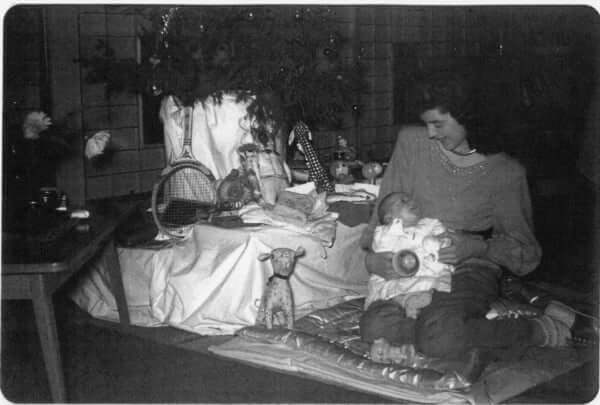

図3は、広島の家でくらすアメリカ人母子を、うつしている。1947年のクリスマスにとられた写真であったという。見れば、家には障子がある。卓袱台ものこっている。そう大きな改装はしなかったことが、見てとれる。若い母も、床に腰をおとしていた。あるていどは、日本のくらしになじもうとしたらしい。

にもかかわらず、 彼女は靴をはいていた。靴をぬぎたくないのなら、床には直接すわらないほうがいい。床の上で膝をおりまげるのなら、靴履きはひかえるべきじゃないか。日本人の私は、いやおうなくそう感じてしまう。しかし、彼女は日本的な考えにとらわれない。こだわったのは、日本家屋のなかでも靴はぬげないとする母国流の生活習慣である。

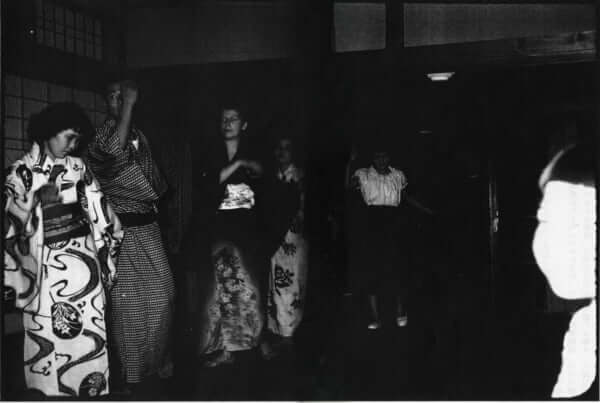

京都の岡崎で、接収住宅におさまったニューハード一家の写真も、検討しておこう。一家は障子や鴨居のある日本の家にすんでいる。そして、彼らもまた靴をはいたまま、家庭生活をおくった。だが、ホームパーティの様子を見ると、ややちがった状況もうかがえる(図4)。

日時はわからない。1950年から1952年のあいだに撮影された写真であるという。パーティの参加者は、踊りに興じていた。フォークダンス、もしくは盆踊りであったろうか。よく見てほしい。浴衣姿の踊り手は、民族を問わず裸足になっている。アメリカ人らしい者も、靴をぬいでいた。

日本人もつどうパーティである。彼らの生活感情をさかなでしないよう、その時だけは心をくだいたのだろう。せめて、日本人の前では土足をひかえよう、と。ただ、洋装で参加した日本女性は、靴履きのままおどっている。彼女なりに、占領軍の生活習慣へあわせようとしたのかもしれない。

旅館の軍人たち

占領軍の兵たちは、基本的に住居と基地のあいだを往復した。しかし、ほかの場所へでかけることが、なかったわけではない。とりわけ、基地周辺に観光地がある場合は、しばしばそこへおもむいた。

占領軍は、それらのリゾート地に、専用のホテルができることをのぞんでいる。だが、彼らの仕事をうけおう建設業者は、宿舎の設置で忙殺されていた。ホテルの新設につきあう余力はない。けっきょく、占領軍は既存の旅館などへ、レジャー対応をまかせることとなる。

だが、在来の旅館は、土足での入館をうけつけたがらない。ホテルなら、靴履きでの入室が可能になる。そして、ホテルの新設や増設は、まだむずかしいとされた。いきおい、占領軍の接遇も、土足をいやがる日本旅館で対処せざるをえなくなる。それが占領期の実情であった。

ここに、占領軍一行の食事接待にあたった旅館の写真がある。1945年11月にうつされた。福島の飯坂温泉でとられた光景である。仲居とおぼしい女性が、畳をしきつめた部屋で給仕につとめている(図5)。

みな、銘々膳へだされた料理をたべていた。食事には、フォークでむきあっている。やはり、箸はあやつりにくかったのだろう。それでも座布団のうえで、あぐらをかきながらすわっている。靴ははいていない。

まだ、土足で旅館へあがりこもうとする欧米人も、けっこういた時代である。しかし、占領軍の宿泊風景をとらえた映像記録に、そういう人たちは、あまり見かけない。日本の旅館へとまる時には、畳のうえで靴をはくな。おそらく、軍のなかでそう指導されていたのだろう。

ジョー・オダネルという写真家がいる。占領期の日本で、多くの写真をとった。アメリカの従軍カメラマンである。彼とその一行が日本の旅館で撮影した記念写真も、のこっている。仲居たちといっしょに画面へおさまった記録である(図6)。

やはり、アメリカ人たちは靴をはいていない。裸足になっている。畳での靴履きはつつしむよう、彼らまでふくめ忠告されていたのかもしれない。

ただ、1947年3月に愛知の蒲郡でとられた写真は、この判断をためらわせる。旅館を利用した米軍兵たちの靴が、そこにはうつしだされていた。ずらりと廊下に、ならべられた状態で(図7)。

なるほど、占領軍兵らも畳の部屋へ土足ではいることは、つつしんだようである。しかし、畳のないところなら、靴履きでもだいじょうぶだと思った可能性はある。あるいは、日本人客の履き物とわけるために、宿の従業員がここへ整列させたのか。じっさい、こういう整然としたならべかたは、従業員のはたらきを強くしのばせる。

いずれにせよ、占領軍も観光で宿泊する時は靴を畳の部屋へ、もちこまなかった。その点は、上層部から気をつけるよう、言いわたされていたにちがいない。

教会と芸能人

占領期には、日本人がいろいろな支援を、アメリカからうけている。食糧援助も、各方面からほどこされた。教会が欠食児童に支給をおこなったこともある。図8は、その様子をとらえた写真である。子どもたちのところへ、缶詰めなどのはいった箱をとどけた一瞬が、うつっている。1951年9月5日のスナップである。

支給品をはこんできた男は、家屋へ土足のままあがりこんでいた。畳の部屋へふみこんだわけではない。しかし、いちおう茣蓙、あるいは筵がしいてある。日本人なら、たいてい靴でふみこむことをはばかろう。いや、板敷きの床であっても、ためらうと思う。しかし、教会からの使者は頓着しなかった。

彼がぞくする宗派では、日本人の習慣をないがしろにしていたのだろうか。だとすれば、16世紀の宣教師とくらべても、文化的な配慮がたりなかったことになる。また、教会より軍のほうが、そういう点では、より日本へ歩みよっていた可能性もある。

もっとも、児童たちは支援をうける側にいた。土足に違和感をいだいても、拒絶はしづらかったろう。

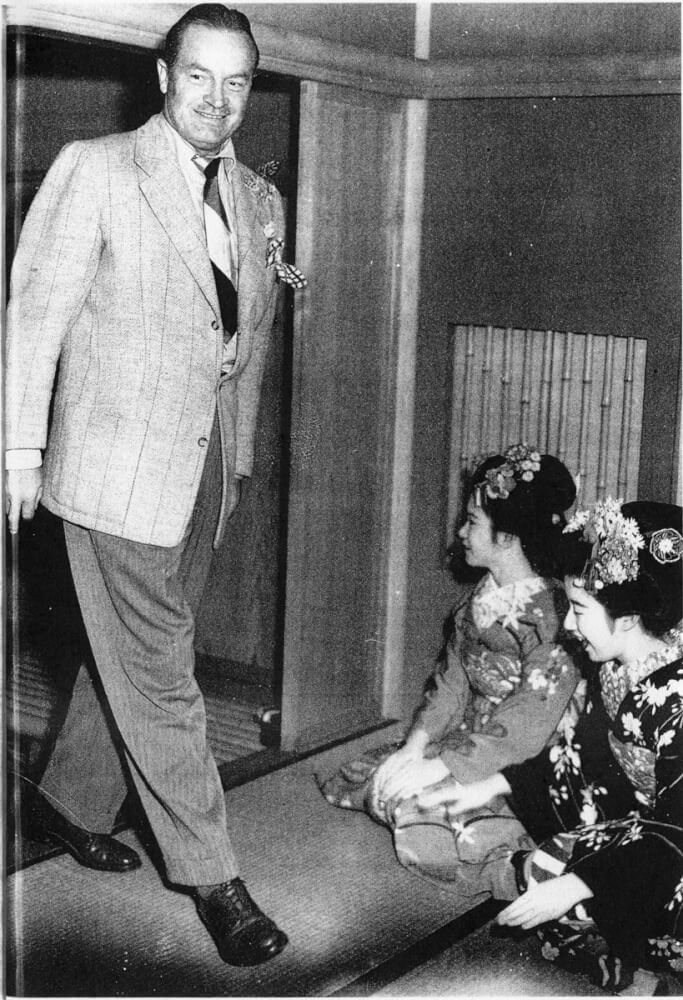

かつて、ボブ・ホープという笑芸人がアメリカにいた。喜劇俳優としても、名前はとどろいている。往年の大スターである。そのホープが、1950年の10月に来日した。朝鮮戦争にむかう在日連合軍兵を慰問するためである。

このスターを、大映の永田雅一社長が宴席にまねいている。東京浜町の「御半」という料亭に招待した。10月18日のことであったという。

深夜に到着したホープは、靴をはいたまま畳の部屋にとびこんだ。その瞬間をとらえた写真がある。『サン写真新聞』(10月20日号)の一面に、大きく報じられた一枚がそれである(図9)。

ホープをでむかえた半玉の芸妓は、彼の足元を見て、あっけにとられている。口をあんぐりさせながら、おどろきの表情をうかべた。当のホープは、入口で笑顔を見せている。土足での侵入が失礼になるとは、まったく思っていなかったことを、読みとれる。

ただ、いっしょにたどりついた仲間からは、たしなめられたらしい。それは、エチケットに違反している、と。自分のしでかした失態に気づいた大スターは、しょげかえったらしい。『サン写真新聞』は、そうつたえている。

ホープは軍の依頼で来日した。在日連合軍の兵たちをなごませるべき芸能人である。だが、日本人の履物生活にかかわる情報は、知らされていなかったようである。占領軍も、この大物に関しては、招聘するだけで手いっぱいだったということか。

集団で日本に滞在する軍のような組織では、あらかじめ知識がゆきわたっていた。畳の上を靴では歩けないことが、構成員につたえられている。だが、そういう組織にぞくさないホープの場合は、話がちがう。そして、彼と同じように、日本人の習慣をよくわかっていない来日者も、まだおおぜいいた。それが、20世紀なかばごろの情勢だったろう。まあ、占領軍の軍人たちも、接収住宅では土足生活をおくったのだが。

余談だが、ホープが料亭にたどりついたのは、日付けのかわるまぎわであったという。直前まで、NHKでの収録があり、すぐにはこられなかったらしい。まちくたびれたカメラマンたちは、ひとりをのぞいて、みなこの場をさっていた。ただ『サン写真新聞』の写真家だけが、のこっていたという。

職務に忠実だったからではない。ホープをまっているあいだに、料亭の玄関脇で居眠りをしてしまったせいである。だが、おかげで靴履きでの登場という絵になる場面を、カメラへおさめることができた。なにがさいわいするかわからないものだと、かみしめる。

*次回は7月14日月曜日に更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら