第12回 万延元年、未知との遭遇

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

ここを靴で歩けるのか

咸臨丸という船については、歴史の好きな人なら、たいてい承知していよう。19世紀のなかばすぎ、つまり江戸末期に太平洋を横断した。日本史上最初の、意図してアメリカへむかい、そしてたどりついた船である。

江戸幕府の軍艦でもあるが、これを幕府はオランダで建造させた。オランダでは、注文主への配慮であろうか、日本号と名づけられている。「咸臨」は、日本で新しくそえられた名前である。上級者の知遇を胸にきざみつつ、よく民衆へむきあう姿勢が、言葉の意味となる。

日米修好通商条約は、既述のとおり1858年に調印された。その批准書をアメリカの大統領とかわしあうため、幕府は使節をワシントンへ派遣する。日本へきていたポーハタン号へ、あちらの軍艦だが、彼らをのりこませおくりだした。1860年のことである。いっぱんには、万延元年の遣米使節とよばれている。

咸臨丸はその護衛艦として、太平洋へのりだした。幕府はこの渡航で、遠洋航海の技術を侍たちにまなばせようとしたらしい。また、幕府の軍艦に渡米の能力があることも、証明したかった。そのため、操舵の役目も、侍にゆだねている。まあ、彼らは船酔いのせいで舵取りができかね、アメリカの水兵にたすけられたのだが。

提督になったのは軍艦奉行の木村喜毅である。艦長には、軍艦操練所の教授方頭取であった勝海舟が、えらばれている。また、この船には、のちの慶応義塾塾長である福沢諭吉も乗船した。

当時の福沢は、1年3カ月前に大阪から江戸へきたばかりである。幕府にさしたるつてはない。そんな福沢が、どうして幕府海軍の船にもぐりこめたのか。

福沢は蘭学をまなんでいる。その学縁をつうじ、江戸でも桂川家へ出入りをすることができた。桂川は蘭学を家業とする幕府の侍医である。福沢は同家をとおして、提督の木村を紹介してもらった。そして、木村の従者になりおおせる。いろいろ、手はつくしたようである。それだけ、洋行には情熱をもっていたということか。

福沢がこの旅で、アメリカの少女と記念写真をとったことは、よく知られる。サンフランシスコの写真館で、そこの娘といっしょに撮影をしてもらった。現地では、そのことを同行した仲間たちに、だまっていたという。帰路に、ハワイをすぎてから彼らへしあがった写真を見せつけ、くやしがらせたらしい。福沢の茶目っ気をしめす、有名な逸話である。

さて、一行はそのサンフランシスコで、けっこうりっぱなホテルに宿泊した。その見事さを、福沢は絨氈のあざやかさであらわしている。日本でも、たいそうな贅沢者なら大金をはらってあがなうかもしれない。しかし、貴重品であり、彼らでも小さな小物入れにするくらいが関の山となる。そういうレベルの布地であまれた絨氈が、ホテルでは床にしきつめられている、と。

だが、福沢のおどろきは、そこだけにとどまらない。絨氈の上を歩く現地人の足元にも、衝撃をうけた。彼の自伝には、こうある。

「日本人は大小を挟して穿物は麻裏草履を穿いている。ソレで、ホテルに案内されて行ってみると、絨氈が敷き詰めてある(中略)その上を靴で歩くとは、さてさて途方もないことだと実に驚いた。けれどもアメリカ人が往来を歩いた靴のままで颯々と上がるから、此方も麻裏草履でその上に上がった」(『新訂福翁自伝』1978年)

こんなにみごとな絨氈の上を、こちらの連中は土足で歩くのか。そのことに、福沢は胆をつぶしている。40年近くたってまとめた自伝のなかでも、特筆した。その印象は、よほど強かったようである。

西洋人が屋内で靴をはくことは、あらかじめ知っていたかもしれない。たとえ知らなくても、サンフランシスコへつく前に、ハワイの宿で気づいたはずである。じっさい、ポーハタン号の随員であった玉虫左太夫が書いている。この宿では、「靴シテ出入ス」、と(「航米日録」『日本思想大系66』1974年)。

土足で宿にあがるこの光景を、福沢もハワイで実見したにちがいない。だが、ハワイの宿では、さしたる反応をしめさなかった。福沢が驚愕したのは、後日にサンフランシスコで見たホテルの光景なのである。やはり、床にしかれた絨氈の豪華さが、福沢をびっくりさせたのだろう。

日本へきた欧米人が、畳の上でも靴をはこうとする。この振舞いを、高級な絨氈の上でも土足でとおすことと、福沢はつなげて考えたろうか。もちろん、彼らが畳の上でも靴履きになりやすい現実は、知らなかったかもしれないが。

いっぱんに、蘭学知のある日本人は西洋の尖端技術におどろかなかったと、言われている。原理的なことは、たいてい蘭書をつうじまなんできた。蒸気機関などに関しても、理屈はわきまえていたとされる。

だが、生活風俗のちがいについては、彼らもほとんど勉強をしていない。そもそも、まなぶにあたいするとは、思ってこなかった。高級な絨氈の上を土足で歩く現地人の姿は、蘭学の秀才も新鮮にうけとめたはずである。

不作法な蘭学者

福沢諭吉は、大阪で蘭学を身につけた。緒方洪庵がひらいた適塾で、それをまなんでいる。塾生の多くは学問にいちずで、あまり身なりはかまわなかったらしい。食事の作法も、ほとんど気にかけなかったという。

『福翁自伝』によれば、幕末の大阪には牛鍋をたべさせる店が二軒あった。ふつう、日本人が牛肉を口にしだすのは、もっとあとからだと考えられやすい。だから、二軒の牛鍋店へ言及したこのくだりは、日本食生活史の貴重な証言になると思う。

ただ、上品な人びとは、あまり近よらない。その二軒で、よく食事をしたのは、皮膚を刺青でおおうごろつきたちであった。あとは、「緒方の書生ばかりが得意の定客」であったらしい(前掲『新訂福翁自伝』)。塾生こそが、無頼の徒とならぶ常連であったという。よく言えば、蘭学の学徒が、肉食拒否の因習にとらわれていないことをうかがえる。

夏のあつい日に、塾生たちは、しばしば裸体になった。襦袢のみならず、褌さえしめない全裸ですごしている。ただ、食事の時と蘭書講読のさいだけは、裸身の上にかんたんな衣類をはおった。そうのべつつ、福沢は塾内の食事風景を回想する。不作法のきわみとして。

「食事の時には迚も坐って食うなんということは出来た話でない。足も踏み立てられぬ板敷だから、みな上草履を穿いて立って食う」(同前)

立ちぐいであった。しかも、板敷の上で草履をはいていたという。緒方の塾生たちは、なんと行儀が悪かったことかという回想に、ここはなっている。だが、彼らも下足で室内にあがったわけではない。「上草履」というから、上履きをはいていたことになる。それでも、板の間で履き物をはいた自分たちは礼儀知らずだったと、書きとめた。

屋内で草履をはくのは、外出用のそれでなくても、不作法である。福沢はそう考えていたらしい。サンフランシスコであじわった驚異のほどが、しのばれよう。

褥の上に平座する

ここまで、咸臨丸とそれに乗船した福沢諭吉のことを、あれこれのべてきた。だが、この船は、あくまでも護衛艦である。使節の本隊は、アメリカの軍艦、ポーハタン号で海をわたっていた。その正使は新見正興、そして副使は村垣範正がつとめている。

今、紹介した村垣に『遣米使日記』という書き物がある。使節一行の旅程を、きちょうめんにしるした記録である。これは、幕府の役人がアメリカでいだいた感情をうかがう、好個の文献になっている。

1860年5月15日の記事に目をむけよう。つまり、万延元年潤3月25日のくだりを、日記の記述は和暦だが、ひいておく。

この日、彼らは同市のウィラードホテルに投宿した。余談だが、このホテルはいくらかの改装をへたけれども、現存する。

村垣にあてがわれたのは、15畳ほどの部屋であった。アメリカの通例で、花模様の絨氈がしかれていたらしい。仲間との合部屋であったという。部屋のそんな様子を紹介しつつ、村垣は室内の家具などを配置しなおしたと書いている。つぎのように。

「椅子あれともこれは片付て褥を敷て平座す彼の人には入さるよふに成しととりとり打寄てけふの道すからの物語なとせしに見るもの皆奇なれは笑に堪かぬる事も有けり」(『遣外使節日記纂輯 一』1928年)

イスを、おそらくテーブルも、部屋の隅へよせてしまう。さらに「褥」を、これは座布団だろうか、床にしいた。あるいは、敷き布団をもちこんでいたのかもしれない。いずれにせよ、そこへ「平座」ですわっている。楽な姿勢、たぶんあぐらをかいて、腰をおとしたのだろう。

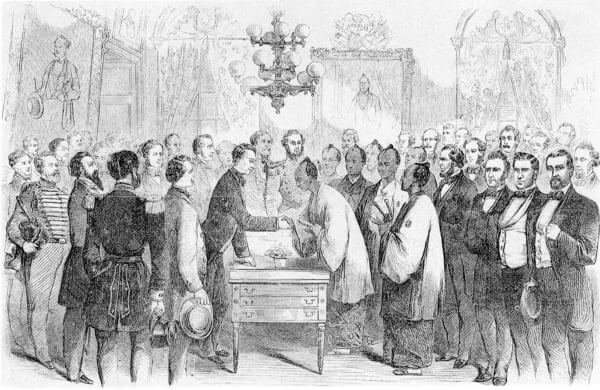

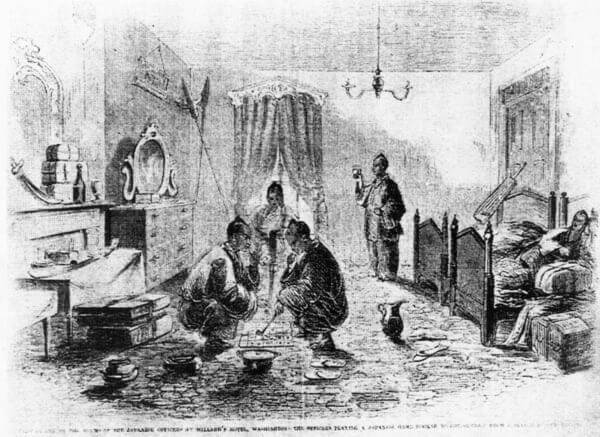

もちろん、彼らは椅子とテーブルの食事もこなしている(図1)。アメリカの立礼につきあいもした(図2)。彼らが「笑に堪かぬる」と感じただろう作法も、うけいれている。だが、ホテルの部屋へもどれば、日本風にすごしたいと思ったろう。アメリカ流の家具は脇へよせ、「平座」で談笑し、時をすごしたのである。

そんな室内のありさまをえがいたというイラストが、アメリカでは報じられている。たとえば、図3はウィラードホテルの様子だということになっている。図4も、そういう絵のひとつであろう。

ただ、図3がしめす腰をうかしてしゃがみつつむきあうふたりの姿勢には、無理がある。少なくとも、これが「平座」でリラックスしたところだとは、思えない。また、ふたりが草履はぬいでいるけれども、草鞋をはいているらしい点も、ひっかかる。いいかげんな伝聞により、イラストレーターが創作した構図ではなかったか。

くらべれば、図4のほうが理解はしやすい。床に尻をつけた男たちは、外履きをはずしている。足袋が足をつつむいでたちになり、くつろいでいた。まあ、座布団らしい敷き物がない点は、村垣の描写とくいちがう。それらをあてがわれない、より身分の低い随員たちがえがかれていたのだろうか。

村垣は書いている。「彼の人には入さるよふに成し」、と。椅子で入口のドアをふさいだのだろうか。あるいは、「ドント・ディスターブ」の意志をホテルへつたえていたのかもしれない。だとすれば、内側の様子をアメリカのイラストが見そこなったのも、やむをえないだろう。

*次回は、3月10日月曜日更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら