2025年3月28日

信友直子×村井理子「私たちもぼけますから、よろしくお願いします。」

前篇 認知症になってわかった「本来の姿」

2019年から義理の両親の介護をしている翻訳家・エッセイストの村井理子さん。レビー小体型認知症の義母(2025年現在88歳)と、健康だけど頑なな義父(同91歳)の介護生活のヒントを探るうちに、信友直子監督のドキュメンタリー映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」に出会いました。

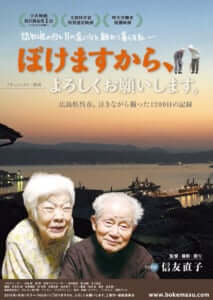

信友さんの実母・文子さんは85歳でアルツハイマー型認知症と診断され、当時93歳の実父・良則さんが文子さんを懸命に支える生活が始まりました。その老老介護の様子をひとり娘である信友さんが監督・撮影した2018年公開の映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」は好評につき、全国でロングラン上映。累計で25万人もの人たちの心を打ちました。残念ながら、文子さんは2020年に91歳で逝去されましたが、2022年には映画の続編「ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえりお母さん~」が公開。信友家ファンの輪はさらに広がりました。

かねてよりこの映画の大ファンである村井理子さんが、信友家のある広島県呉市を訪れ、対談が実現しました。

104歳の「ご当地アイドル」

信友 ようこそ、遠いところまでお越しくださってありがとうございます。

村井 いえいえ、呉は昔から憧れていましたし、信友さんにもお会いできてとてもうれしいです。

映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」は繰り返し拝見しました。家事をしている最中もiPadでBGMがわりに流しっぱなしにしたり……何回も観ることによって、最初は気づかなかったところでも新たな発見があって。セリフはもちろん、信友家の間取りまでばっちり覚えてしまいました(笑)。

今日お会いできるなんて夢のようで、願いが叶いました。ありがとうございます。

信友 そんなに観ていただいているとは、こちらこそありがとうございます。

映画を公開してから、うちの父のファンとおっしゃる方が増えたので、時折オンラインでファンミーティングをやっているんですね。ある日突然、そのファンミーティングの参加者数が急増したので、何があったのかと調べたら、村井さんが連載の中で「ぼけますから~」の話を書いてくださっていて、そこからたどり着いた方が多かったと判明しました。

村井 私もそのファンミーティングに参加しています。最初は、私の介護生活のヒントを映画の中に探していたのですが、お母さまの明るさとお父さまの一本筋の通った「美学」に魅了されてしまいました。お父さまの介護度(*)は今おいくつですか?(*介護サービスの必要度を指す。要支援1・2、要介護1~5の順に必要性が高くなる)

信友 今104歳ですが、やっと要介護1になりました。頭も体もどこも悪いところがないので、要支援の段階が長かったですね。せっかく認定が下りたので、介護サービスを使いたいのですが、本人が嫌がるので困っています。私のためにもやってほしいとは言っているんですけどね。

村井 わかります、介護サービスにはなかなか乗り気になってくれませんよね。うちは、88歳の義理の母が要介護3です。もう実質要介護4くらいの状態ではないかと思うのですが、先日却下されてしまいました。義理の父は91歳で、要支援2です。

今は我が家から車ですぐのところで二人暮らしをしていて、そろそろ特別養護老人ホーム(特養)などの施設に入るなりしないと心配な状況ではあります。でも義父が介護サービスを断固拒否していて……義父は信友さんのお父さまと違って、すぐ泣くしジメジメしていて、美学もないし、可愛げもないんですよ(笑)。

でも、文句ばかり言っていても仕方ないから、義父のプライドを持ち上げる方向に作戦を変更したんです。91歳でこれだけしっかりしてるのはすごいじゃない、もっと自信持っていいよ、泣かなくていいよって言っています。義父にも映画「ぼけますから~」を見せて、「このお父さんは今は100歳越えたけど、元気に暮らしてるから、お義父さんも頑張って!」って。

信友さんのお父さんは、今も週に1回、近所のクリニックで筋トレを続けていらっしゃいますか?

信友 実は今はもう行っていないんです。これは私の作戦ミスもあって、去年の夏はとくに猛暑が長く続いたので、本人が外出しようとしても「熱中症になるといけないから、やめといたら」と止めたのです。そうしたら、すっかり外出しなくなって、私に甘えるところが出てきてしまいました。先回りして心配しすぎたかもしれないと反省もするのですが、客観的に考えたら100歳過ぎていれば、これが普通の状態かもしれない。今までが頑張りすぎだったのかもしれませんね。

村井 映画が撮影されたときはお父さまは90代後半でしたが、すでに腰がほぼ直角に曲がっておいででしたね。それでも、認知症のお母さまに代わって、毎日スーパーまで歩いて買い物に行って、重たい荷物を持って帰って……本当に頑張っておられたと思います。

信友 あの映画に出ていたスーパーが改装のために一時閉店してしまったんですね。その代わりに少し遠いスーパーに行かなくてはならなくなった。売り場も違うし、レジもセルフレジで慣れない機械を使わなくてはならなかったり……ちょっとした環境の変化も高齢者にはハードルが高いですね。もう少し私が他の手段を考えてあげられていたら、今でも社会とコミットする気力が続いていたかもしれません。

村井 とはいえ、今でもさまざまなところで映画の上映会が開かれていて、可能な限り、お父さまは舞台挨拶に登壇されていますよね。十分、外に出ておられるのではないでしょうか。

信友 たまに車椅子に乗せて近所を散歩していると、お店の人や周りの人にたくさん声をかけていただけるんですよね。ご当地アイドルみたいに(笑)。それだけでも本人は元気をもらっているようなので、リハビリの一環にはなっているのかなと思います。

村井 うちの義父は、信友父さんを見習って先日外を出歩いたら、途中でスタミナ切れして座り込んでしまって、近所の人に拾われて帰ってきました(笑)。でも発破をかけてやる気にさせるというのも大事ですよね。

信友 プライドは大事にしてあげないといけないですよね。「おじいちゃん」扱いしすぎるのもよくない。「そんなことを言われるような歳じゃない」って怒ることもあるんですが、いやいや、歳なのよって(笑)。

村井 映画の中のお父さんは穏やかに見えますが、イラっとされることもあるんですか。

信友 ありますよ。「ワシはお前をそんなことを言う子に育てたつもりはない」とか、私が正論を主張すると、「ほうか、帝大に行かせたらそういう物言いになるんか」なんて言われます。

認知症患者はその瞬間、瞬間を生きている

村井 映画のなかで、認知症の進んだお母さまが「死にたい、包丁持ってきてくれ」と泣きながら叫んだら、「ばかたれ! 何をぬかすんな! そがいに死にたいなら死ね!」とお父さまが声を荒げる印象的なシーンがありますね。

信友 「死にたい」と母が言い出すのもショックでしたが、父があんなに怒るのを見たのは後にも先にもあの時しかありません。カメラを回しながら、「今すごいものが撮れてる、ドキュメンタリーの神様が来た!」と内心興奮していました(笑)。

村井 あのシーンには、認知症患者の現実が詰まっていると思いました。以前は優しく朗らかだったお母さまの表情がとても険しかった。目も三角に吊り上がって、人相が変わったようでした。人格まで変わったのかと思わされることが、認知症の人にはあるなと間近で日々感じています。

そして、お父さんが「死にたいなら死ね!」と怒鳴った次の瞬間、お母さんは「なんでそんなこと言うの?」とでも言うような表情にコロッと変わりますよね。あの心変わりの早さも認知症の人独特で、自分が怒った次の瞬間に相手から反応が返ってくるとは思っていない。自分が何を言ったのかすら忘れてしまっている。うちの義母もたまにひどいことを言うので私もついきつく言い返してしまうのですが、「へ?」ってぼんやりした顔をされて拍子抜けしちゃうんですよね。

信友 そうですね。なんであんなふうになるんでしょうね。

村井 瞬間瞬間で生きているから、自分が爆発したことすら覚えていないんでしょうか。

信友 母はあそこで「そんな怒らんでもええじゃない……」としょげていますが、「そっちが先に怒りよったんよ」って父は言っていますね。母が生きていた時は「なんでそんなこと言うんね」「お前が先にそう言うたんじゃないか」「私はそんなこと言うとらんわ!」というすれ違いばかり繰り返していましたね。

村井 うちの義父にも「お母さんは病気だから、ひどいことを言われてもいちいち真に受けなくていいんだよ」と言ってはいるのですが、やはり長年の夫婦関係があるからか、すべての発言を真っ向から受け止めてしまって今さら流せないんですよね。義母は義父が誰だか分からない時もあるので、たまに義父を見て「誰、この汚いおじいさんは。早くうちから出てってください」なんて言ってしまうんです。それに義父はいちいち傷ついている。可哀想だけど、もう「汚いおじいさんです」って認めちゃいなよって思うんですが、なかなか難しい。

信友 村井さんはいわゆる「お嫁さん」、義理の子どもの立場だから、ある程度引いた目で見られるんじゃないでしょうか。

村井 めちゃくちゃ引いてます(笑)。

信友 我が家に来てくれていたヘルパーさんは、父と母の喧嘩をなだめるのがとても上手かったんです。父と母がうまくいってなかったら、お芋をふかしてそれを二人で一緒に食べさせると、食べてるうちに自然に仲直りしてしまっているとかね。でもヘルパーさんに「さすがですね」って言ったら、「利用者さんが相手だからこういった対応ができるけど、実の親だったらとてもこうはいきません」とおっしゃっていました。ある程度の距離は介護において重要なんでしょうね。

村井 映画にも出てきたヘルパーさんですね。あの方はとても優秀で、頼りになりそうな方でしたね。家事の仕方にこだわりのあったお母さまの機嫌を損ねないよう、「私を後輩だと思って、家事を教えてください」とおっしゃって、お母さまの尊厳を傷つけないようにしていた。

信友 あの方はたまたま本当に、母と同じ小学校の出身だったんです。そこで意気投合して「先輩・後輩」として関係性を築けたのは大きかったです。

買い溜めたリンゴに潜む「優しさ」

信友 母親は一時期、とにかく怒って父につっかかる時期がありました。あるいは嫉妬したり、スキンシップが増えたり……若いころ、母が父を好きになったのがきっかけで結婚したこともあってか、父の後をずっと追い回したり。

村井 お父さまが若い頃の写真を見ると、とてもハンサムですよね。映画の中でも、ご近所のお肉屋の奥さんに「若い頃はかっこよかった」と褒められていましたね。

信友 本人もまんざらじゃなさそうなのがねえ(笑)。

村井 そういうチャーミングなところがあるから、すごく得をしてると思います。介護の世界でも可愛げがないとスタッフの方から敬遠されてしまいますよね。

うちの義母は、私が結婚した当初は可愛げのかけらもなくて、ものすごく怖かったんです。相当いじめられました。でも認知症になった途端、意地悪な部分がすべて剥がれ落ちて、とてもいい人になってしまったんです。いい人が中から現れたというか。本当の人柄はこうだったのかと思わされます。

先ほど、信友さんのお母さまも若い頃のような行動を取っていたというお話がありましたが、うちの義母も若返っていて、今の精神年齢は15歳くらいではないでしょうか。当時器械体操をやっていたので、平均台の上を歩くような素振りをすることもあります。顔つきまで可愛らしい少女のようになって……こんな可愛い人があんな意地悪ばあさんになったのは、やはり義父に付き合わされたせいではないかと、憎しみが募りすらします。夫の実家に行くと、私のことが分かるときとそうでないときがある。分かるときには「理子ちゃん、久しぶり! 来てくれたのね!」と手を振って迎えてくれます。

信友 昔、意地悪されたお姑さんでも「可愛い」と思えてしまうんですね。それこそ、認知症がくれた「贈り物」ではないでしょうか。

村井 そうですね。私と義母に限って言えば、認知症のおかげで関係性が100パーセント変わりました。義母が認知症だと分かったとき、「いい気味」だとかとても思えなかった。何十年もかけて築き上げてきた生活や周りの人との関係性がガラガラと崩れていく。記憶すら失われていって、あんなに可愛がっていた孫の顔すら今は分からない。こんなに残酷なことがあってよいのかと思います。

信友 身近にそう思ってくれる味方が一人でもいるのは、お義母さんにとって本当に幸せなことだと思います。

うちの母は本当に明るくてユーモアがあって優しかったのに、認知症になったらすぐ怒るようになりました。父は「地金はああいう女じゃったんかのう」なんて冗談半分で言っていましたが、病気のせいで本心ではないことを言うようになってしまったのか、長年かぶっていた優しさのベールのようなものが剥がれてしまったのか、今となっては分かりません。

村井 映画でも徐々にお母さまの顔つきが険しい時間が長くなっていったり、怒りっぽくなったりという変化は、観ている側にもよく分かりました。

認知症は突然始まるのではなくて、5~6年くらい少しおかしいな?という時期がその前にある気がします。もちろんその過程は個人によるわけですが。

信友 「あれ、なんでこんな簡単なことが分からなくなったんだろう?」と自分を信じられなくなったり、自分に対する不安を覚えたりする時期が母にもあったんだと思うんですよね。だけど、家族には心配や迷惑をかけたくないから一生懸命隠している。そのうち、家族が「忘れちゃったの?」なんて言おうものなら、「馬鹿にされた」と思い込んでしまうのか、烈火のごとく怒って周りが驚いてしまう。言った側は何の気なしに指摘したつもりでも、本人は図星をさされたようで過剰に反応してしまうんでしょうね。

村井 その時期が長いですね。違和感が積み重なって、周りが認知症を疑って受診させても、認知検査で頑張って高得点を取ってしまったり。

信友 私の母も最初の検査はクリアしました。長谷川式認知症スケールは優れた検査ではありますが、設問が決まっているので「予習」ができてしまう。母も検査に行くと知って一生懸命勉強していましたよ。そして、この話を講演会ですると、観客の方から「うちの親もそうなんです」とよく言われます。

村井 うちの義母も「認知症ではない」というお墨付きが欲しくて、介護認定のたびに張り切って回答していましたが、やはり病気は進行しているので、隠しきれなくなりました。本人は楽しそうに話している内容でも、周りからすれば何度も聞いた話だったり……映画の中で、信友さんのお母さんが大量にリンゴを買い込んでいるシーンは、切ないですね。

信友 ああ、あれは印象的ですね。家族3人ではとても食べきれない量のリンゴが箱に入っていて……一言で言ってしまえば、「すでにリンゴを買ったことを忘れて、また買ってしまった」という状況ですが、あの背景には、うちの母が買い物に出るたびに「あれ、リンゴ、家にあったかな? この間買ったような気もするけど、もし買ってなかったら明日の朝にお父さんが食べる分がないから可哀想じゃけん、一応買っておこうか」という思いやりがあるんですよね。それを毎日繰り返すから、リンゴがどんどん溜まっていく。その優しさを知っているからこそ、無下にはできない。

母が亡くなった後、近所の魚屋さんに聞いたのですが、母は元気な頃、毎朝魚屋さんに行ってその日に入った魚を一通り確認して、取り置きをしてもらっていたんです。そして夕方にもう一度寄って、その場で刺身にするなど下ごしらえしてもらったのを受け取っていました。当然、朝に取り置きをお願いしなかった日は夕方に魚屋さんに行く必要はないわけですが、晩年は毎日夕方に来ていたそうです。「今日は頼んどったかいね、お金払うとったかいね。わからんようになったけん」と言いながら。何か頼んでいたのに取りに来なかったら魚屋さんに迷惑をかけるからと思ったんでしょうね。自分の記憶に自信がないから、人に迷惑をかけてはいけないとの思いで、毎日いろいろなところに顔を出していたんだと思います。

(「後篇 目指すは「可愛らしい」年寄り」へ)

信友直子『ぼけますから、よろしくお願いします。』(新潮文庫)

2022/08/29

公式HPはこちら。

信友直子『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』(新潮文庫)

2024/12/24

公式HPはこちら。

村井理子『義父母の介護』(新潮新書)

2024/07/18

公式HPはこちら。

-

-

信友直子

1961(昭和36)年、広島生れ。映像作家。東京大学文学部卒。2009(平成21)年、自らの乳癌の闘病記録である『おっぱいと東京タワー〜私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年には、初の劇場公開作として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞などを受賞。2022(令和4)年には続編『ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえりお母さん〜』が公開された。著書に『ぼけますから、よろしくお願いします。』『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』『あの世でも仲良う暮らそうや 104歳になる父がくれた人生のヒント』などがある。

-

-

村井理子

むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 信友直子

-

1961(昭和36)年、広島生れ。映像作家。東京大学文学部卒。2009(平成21)年、自らの乳癌の闘病記録である『おっぱいと東京タワー〜私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年には、初の劇場公開作として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞などを受賞。2022(令和4)年には続編『ぼけますから、よろしくお願いします。〜おかえりお母さん〜』が公開された。著書に『ぼけますから、よろしくお願いします。』『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』『あの世でも仲良う暮らそうや 104歳になる父がくれた人生のヒント』などがある。

-

- 村井理子

-

むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら