2019年11月8日

南伸坊&養老孟司の『虫展』ツアー!(後編)

21_21 DESIGN SIGHTの「虫展―デザインのお手本―」は数ある昆虫展の中でも、一風変わった展示だ。独特なデザインの観点はもちろん、なにしろ企画監修したのはあの、虫好きで知られる養老孟司さん(ディレクションは佐藤卓さん)。展示に標本そのものが非常に少なく、昆虫をいかに人間が見ているか、そこに力点が置かれた内容となっている。その養老さんが「ぜひ南伸坊さんには見てもらいたい」とのことで実現した不思議なツアー、後編です。

南:昆虫ミュージックビデオ、あの大きさで見るとおもしろいですねぇ!

養老:浸れる感じがいいんですよ。

小檜山:昆虫ミュージックビデオに続いては、三澤遥さんによる「視点の採集【ゾウムシ編】」です。三澤さんは「紙の花」など独特な作品が評価の高いデザイナーさんですね。丁寧な手作業をされ、紙を上手に使われる印象があります。虫屋にはない視点で、昆虫の中で種類が多い上に色もサイズもそれぞれ異なる「ゾウムシ」の生態をユニークに観察されています。

南:レンズや影絵、紙の質感をうまく利用されていますね。

養老:確かに。虫屋では絶対にこうは見られないから、虫屋からすると世界を広げてくれる内容ですよ。「取り出してみる」は、部分を取り出してそこだけ強調すると、別のものに見えることを可視化していますね。テナガオサゾウムシの「テナガ」部分がそれだけ見ると植物のような道具のような、不思議なもんです。

小檜山:一部だけを取り出すとよく見えますね。同じゾウムシでもこんなにいろいろな生態や形態があるのだとよくわかります。

そうそう、「近づいてみる」では三澤さん、苦労されていました。360度をカメラがぐるりと動いて見える、この映像との連動が大変だったみたいです。現物ではなく擬似的に作った虫なのですが、擬似的だけれど同期している。表と裏が同時に見えるなんてすごいです。

南:先生はこういう作業を毎日やっているわけですよね。

養老:まあね。でも、同じ道筋でばかりいつも見てしまうから、こういう展示はいいんだよね。

小檜山:「写してみる」は規則的に見える虫の紋様の特徴を、「写す」行為で抽出していき、そこにまた虫を置く。すると溶け込んでいるような、いないような、類似が見られます。あの紋様は、規則的に描くとなぜか本物には見えない、それならといってランダム過ぎてもダメでやはり本物に見えないと三澤さんが言っていました。規則的でもランダムでもダメ、というそこに感激しました。

南:デザインのひとつの大きな特徴ですね。

養老:それを「アーティスティック・ディフォーメーション」と言いますね。現実から少しずらさないと本物に見えない。これはアーティストだからこそ見せられるものでしょう。南さんの「本人」シリーズに通じますね。私もやってもらったな(笑)。

南:「似ている」については今度ゆっくりお話ししたいです。

小檜山:それはおもしろいですね。

南:「観る」ことが「描く」ことにつながります。

ん? 先生、コレちょっと!

養老:なになに?

南:すごい几帳面なヤツ(虫)ですね(上段右端)。他のは食い散らかしてるけど、こいつめちゃくちゃきちんとしていますよ。

養老:(爆笑)。きちんと食べてるやつだな。お茶でも習っているんじゃないですか。チベットやブータンのお坊さんは、残った葉の状態が経文に読めると言いますね。

小檜山:ハムシで、葉の一部に円形の食痕を付けてからその中を食べていくヤツがいるんです。植物が出す忌避物質が来ないようにしてから食べるということなのです。花には来て欲しいけれど葉は食べられたくないから、そこに攻防が生まれるわけです。

南:へぇー、葉っぱからそんなことがわかる。

養老:いろんなヤツがいますよ、まったく。

南:先生、ほんとうに嬉しそうです。

養老:だってさ、同じ種類の葉でも虫によって食べ方が違うんだからねぇ。虫採りをするときは、この食べ方、というのか食べ残し具合からどんな虫がいるかを推測することができるんです。

南:そうですよね、ボクはベランダの植木の葉っぱ、虫が食ってるとすぐちぎっちゃってて(笑)そういうことに気がつかなかった。

養老:

いろんなヤツがいますよ。ほんとうに、虫ってのは話が尽きないですよ。

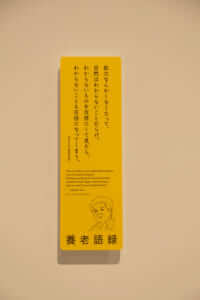

南:あ、この養老先生語録いいなぁ。さっきあれだけ拡大してたのに、こんなことを先生言っていますよ。「拡大なんかしなくたって、自然はわからないことだらけ。わからないものを百倍にして見たら、わからないことも百倍になってしまう」。

(一同大爆笑)

養老:人間の意識は一定しないんでね(笑)。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは……」

南:さっきは「小さいものを拡大するということは、世界を拡大することなのである」とも語録で言っていらしたんだけど(笑)。

養老:さ、次に行きましょうか、小檜山さん(笑)。

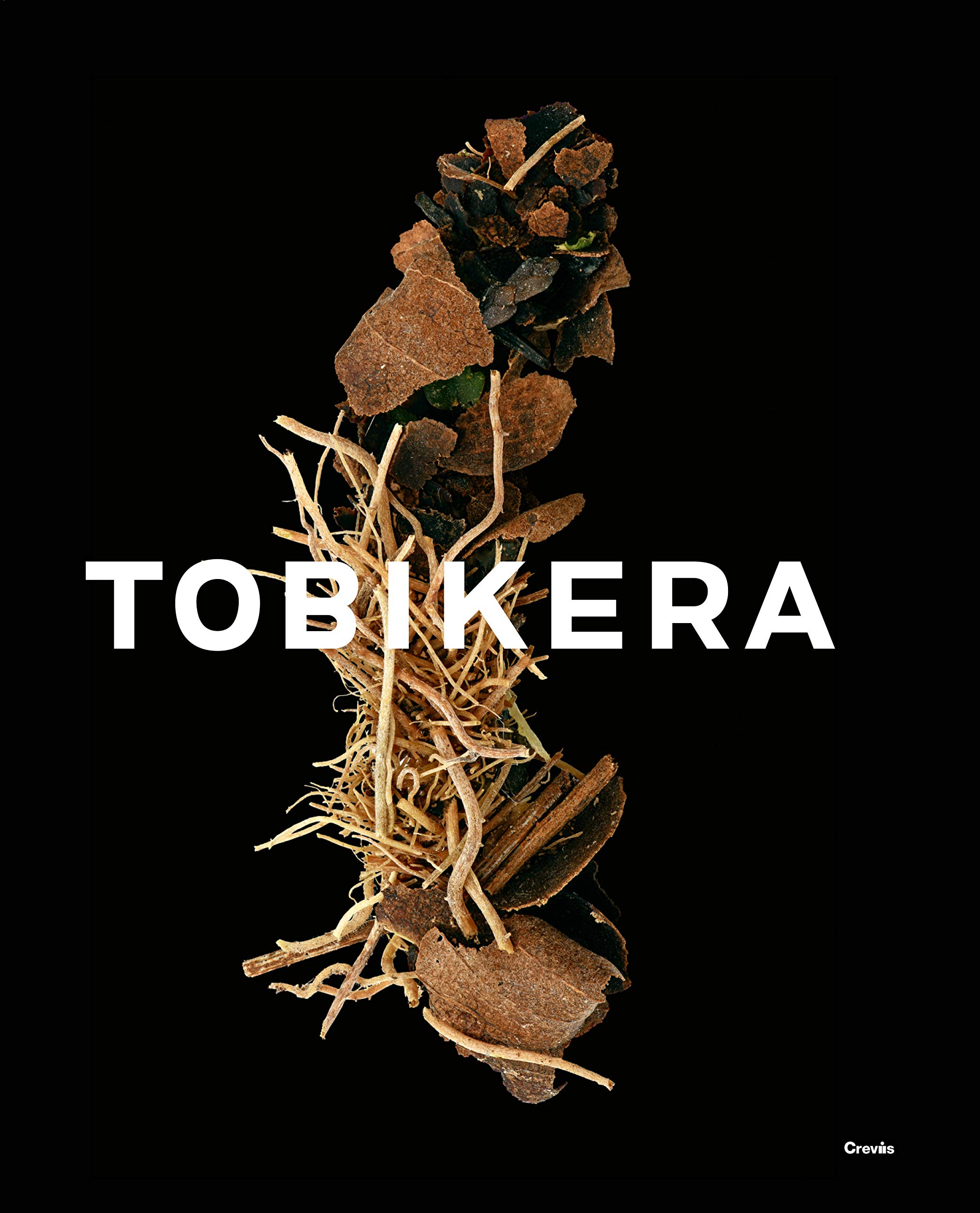

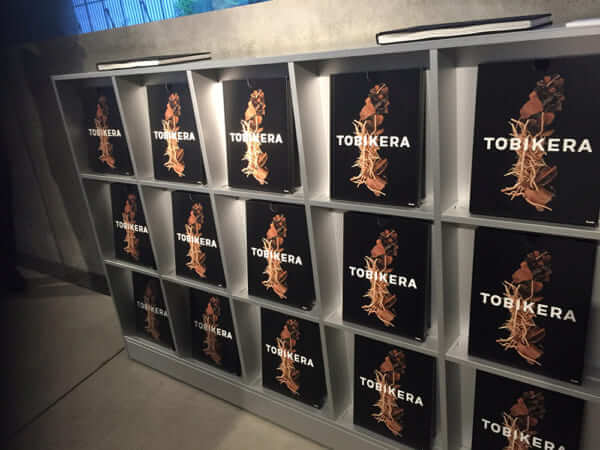

養老:これはみなさんご存知だと思うけれど、小檜山さんのトビケラの写真です。深度合成という技術で、全体に精細な昆虫写真が撮れるようになりました。すでにこれまでにも「カブトムシ」「ゴミムシダマシ」「ハムシ」「ゾウムシ」の写真集を出されていますが、今回は、トビケラ、いわゆる蓑虫ですが、その巣を撮影している。

佐藤:蓑虫の巣というと確かにわかりやすいですね。この蓑虫、トビケラの写真からこの虫展が始まったと言っても過言ではありません。これ、デザイナーや建築家は必見だと思います(ディレクションの佐藤卓さんも同行してくださった)。

南:トビケラ素晴らしいですね。

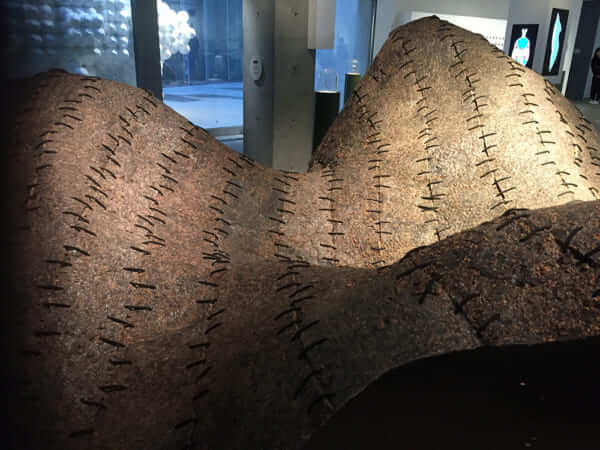

佐藤:トビケラの巣の写真を隈研吾さんにお見せしたらこうなりました、というのが次の作品3点です。

養老:忙しいのに、あの人はついついこういうことをやっちゃうんだな(笑)。

佐藤:「面白い!」とすぐに反応してくれました。

養老:隈さんには、虫塚の設計(鎌倉の建長寺に養老さんが建立した虫塚のこと。その設計を隈研吾さんが担った。関連記事はこちら)もお願いしていましてね。

佐藤:虫塚法要(毎年6月4日の「虫の日」に建長寺で行われている。毎年講師を呼んで養老さんと対談トークをし、虫塚の意味を考えた上で法要を行う。今年は佐藤卓さんが話をされた)は毎年楽しみにしています。

南:隈さんが巣を作ると、こういうことになるわけですね(笑)。

養老:そういうこと(笑)。

(一同それぞれうろうろと展示鑑賞)

南:ん? なんだこれは?

養老:来るたびにこれは違っていますね。前は緑色だったような。

佐藤:閉じると赤い部分が見えてきます。翅が片側だけになったこともありました(笑)。

養老:何を言いますか、本物は片側だけになることがあるでしょう。だからこれは本当にリアルなわけだよ(笑)。

佐藤:そうでした、リアリティの追究ですね(笑)。

南:リアルっていろいろ大変だなぁ。

南:虫がブンブンきた! なんだこの音は?

養老:蚊の音が会場内で聞こえるようにしているんです。

南:蚊の羽音? ここに蚊の標本(ヒトスジシマカ、日本)がありますね。バシッて叩いちゃったりして(笑)。

養老:蚊の音は、俺には聞こえない。自然選択なんですよ。

南:つまり聞こえなくなるってことは……。

養老:聞こえなくてもういいよ、80過ぎたら死んでもいいよってことですよ(笑)。

南:蚊の音が聞こえないのはベンリでもあるけど刺されりゃカユイ(笑)。生きてるからこそ、ありがたい蚊の羽音が聞こえる(笑)。

養老:まだ多少は聞こえるから生きろってことかなあ。面倒くさいよ、もう。

佐藤:蚊に認められれば生きる資格があるという、なるほど。この展示は昆虫をお手本として捉えておりますので(笑)。

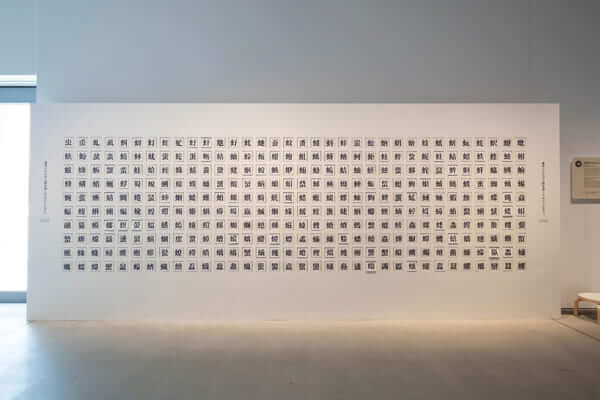

養老:(次の展示へ)こっちはやたらと虫漢字を並べているんだよ。

南:へぇ~、虫の漢字、こんなにありましたっけ。

養老:こんなにあったんですね。

南:これは創作したものも含まれてるんですかね?

養老:どうなんでしょう、知らないものも多いですね。

南:全部中国にはあるってことでしょうね。中国のどこかでは使っているらしい(笑)。

養老:それで行こう。あ、この字! 俺の場合は我が虫は「ゾウムシ」と読む。

南:アハハ。蛾(ガ)はだれの虫なんですかね。

(一同の中から「カミキリムシで!」「蝶で!」など各方面から声が上がる。虫屋でない人からは「好きにしてくれ」の声も)

小林:ぼくは「ガ」とそのまま読みます!

養老:最後はラオスの小林真大くんだな。ラオスに昆虫採集をしに行った時に若原さん(詳細は『養老孟司の大言論II』「単純な人生」を参照)に紹介をされた小林くんです。

小林:昔から昆虫、中でも蛾が大好きでラオスに移り住んだのですが、ダンスも大好きで、蛾のようにブレイクダンスを踊るパフォーマンスも、ラオスのダンサーと一緒にやっています。

南:蛾のフィールドワークをしながら、ブレイクダンサーとしても活躍されてる。おもしろいなあ。すっごくキレイですよこの映像。小林さんは、こういう所にお住まいなんですか?

小林:はい、プークンという土地を拠点に、ラオス人のところに居候しながら活動しています。蛾が部屋に満ちて素晴らしい観察ができます。

養老:そもそも蝶と蛾は分類上は区別がないんですよ。

南:目で見る昆虫の世界は、分類とはまた違いますね。小林さんの映像は、虫と一体化する気持ち良さが溢れていて、天井も含めて全面を映像で埋めてもいいくらいですね。

南:いやー、堪能しました。虫は広い!

養老:「たかが虫」という態度で見てくれればいいんです。

南:でも、それを見ているのは誰だ? という最後の養老先生の言葉はそのためにあるんですね。たかが虫、されど虫。

養老・南・一同:ありがとうございました!

写真 青木登(新潮社写真部)

バナーに使用した「キアミメオオカメノコハムシ」写真 小檜山賢二

~展示情報~

会期は11月4日にて、大好評のうちに終了いたしました。展示は他にも数多くありますが残念ながら紹介しきれていないこと、ご承知おきください。

-

-

南伸坊

みなみ・しんぼう 1947(昭和22)年、東京生れ。漫画雑誌「ガロ」の編集長を7年間務める。1980年からフリーのイラストレーター、エッセイストとして活動を開始。路上観察学会の結成に参画するなど旺盛な好奇心を持つ。著書に『大人の科学』『仙人の壺』『本人の人々』など。

-

-

養老孟司

1937(昭和12)年、鎌倉生れ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。1989(平成元)年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。著書に『唯脳論』『バカの壁』『手入れという思想』『遺言。』『ヒトの壁』など多数。池田清彦との共著に『ほんとうの環境問題』『正義で地球は救えない』など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 南伸坊

-

みなみ・しんぼう 1947(昭和22)年、東京生れ。漫画雑誌「ガロ」の編集長を7年間務める。1980年からフリーのイラストレーター、エッセイストとして活動を開始。路上観察学会の結成に参画するなど旺盛な好奇心を持つ。著書に『大人の科学』『仙人の壺』『本人の人々』など。

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら