2018年9月14日

「Q&A的 小説作法講義 ――『孤独の歌声』から『永遠の仔』『悼む人』、最新作『ペインレス』まで」

第1回 「クラシック」と「アート」を行き来する

著者: 天童荒太

2018年5月29日、神楽坂のla kaguにて、『永遠の仔』『悼む人』等のベストセラーで有名な天童荒太さんをお招きして行われたイベント「Q&A的 小説作法講義」。4月の刊行以来高い評価を得ている『ペインレス』の刊行を記念して行われたこのイベントは、当初、参加者と作家の一問一答形式を考えていたのですが、予め作品を読んだ方々から寄せられた質問の数々を見た天童さん、何と、質問に答える形の講演原稿まで用意してくださいました。9つのチャプターに及ぶ天童的小説作法が、本邦初公開となりました。文字どおり空前絶後、超レアな講演をお楽しみあれ!

まず先に「小説作法」という大層な題でお話しすることになった経緯から説明させて下さい。

2018年4月20日に拙著『ペインレス』を上梓するにあたって、担当編集者から、刊行イベントとして新潮社の隣にあるラカグというイベントスペースで話をしてもらえないかと依頼を受けました。天童荒太としてのデビュー作『孤独の歌声』のときからの担当であり、『家族狩り』を共に世に送り出してから、他社で仕事をする私をつねに励まし、かつ待ちつづけて、ようやく23年ぶりに本作を新潮社の新刊として出すにいたるまで、支えつづけてくれた人からの願いでした。人前で話すことは極力避けておりますが、刊行直後に『ペインレス』のことを彼と対談方式で話し、一ヵ月後に本作を読んで下さった読者からの質問に答える、という形式で、お引き受けするに至った次第です。

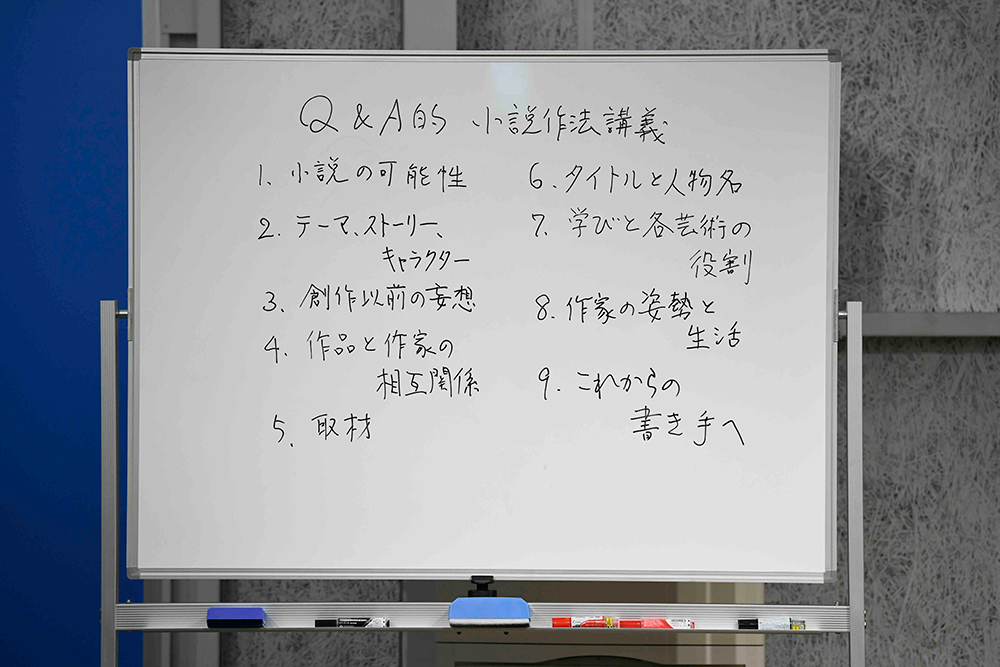

ですので、二度目の登壇となる今日は、本来は「読者と著者との一問一答」として、『ペインレス』を読んだ読者の方々の質問を事前に受け、それに対する回答をお話しする、というイベントの予定でした。ですがイベントの五日前に、実際に新潮サイドに届いた読者からの質問を受け取って拝読しますと、作品の内容やテーマの解説を求めるものから、人物像の作り方、名前のつけ方。また本作のことにとどまらない創作のあり方、小説と他の表現との差異や影響、さらには小説家の生活、姿勢。また、何かしら創作についてのアドバイスを求めるものなど、いわゆる小説作法に関わる質問が多い印象を受けました。

加えて、これらのご質問を一つ一つ司会に読み上げてもらって、そのつど私が答える形式だと、煩瑣ですし、質問の当事者でないほかの方々はたぶん退屈するだろうと感じました。そこでいろいろ考えた末、大変不遜ではあるけれど、皆さんの質問への答えを織り込むかたちで、私なりの「小説作法」をお話しさせていただくことにした次第です。

もちろんこういう小説作法のようなことは、今までお話ししたことはありませんし、あまりおおやけにすることではないと思っております。できれば、今日が最初で最後になればと願っています(笑)。

小説の可能性

私にとって物語表現は二つあると考えています。

小説に限らず、映画、演劇、ドラマ、コミック、ときにはゲームなども入ると思いますけれども、一つ目が、「クラシック」な物語表現です。

クラシックな表現では、物語を通して主人公は古典的かつ常識的な世界、価値観の中に存在します。事件や恋愛を通して、主人公たちはある出発点から通過儀礼となるアクシデントを経て、以前よりやや成長して、終着点にたどり着く。だけど、世界観、価値観、倫理観などを覆したり疑ったりする方向へは進まない。

愛は何よりも大切だし、厚い友情は胸を震わせるし、努力や熱血で困難を突破するし、倫理や道徳や人権を蔑ろにするものは悪となる。

現代劇だろうと時代劇だろうと、あるいはSFであろうと、それは変わりません。誰かが誰かに恋をして、その恋の行方がハラハラドキドキして、うまくいくなり失恋するなり、あるいは大切な相手が死に至るなりして、主人公は新しい旅立ちに至る。あるいは、警察小説や探偵小説、捕物帖やSFヒーローものでは、主人公の活躍によって事件や問題が解決する。

そこには物語の楽しさがあるし、読書や鑑賞の喜びもある。

映画やコミック、ドラマといった、マス(大衆)を対象としている表現のほとんどは、これらのクラシックな物語の構造を採用しています。古くから続く、馴染みのある物語世界なので、安心して楽しめる。

もう一つは、「アート」に近い物語表現です。

現今の世界観、価値観、倫理観を疑ってかかる問題意識を根本に据えて、仮定となる主人公や物語を設定し、ありうるかもしれない可能性を描く。そして、新しい世界観や人間観を見出すことを求めていく。

こちらはテーマもストーリーも馴染みのない世界を目指しているので、鑑賞者は読んだり見たりしていて、ときに不安になったり、どういう物語なのか混乱することがあります。また、問題意識や知性を試される部分があるので、鑑賞者個々のリテラシーの成熟度によっては、理解が及ばないあまりに苛立ち、結果的によくわからない、難しいといって投げ出したり、はじめから敬遠したりするケースもあります。

決して、マス向きではない、創作者にとっても未知なるものへの冒険となる表現です。

でも、これが、作家の独りよがりにならないかたちで、よく表現できたならば、物語というものの枠を拡げたり、鑑賞者が世界や人間のあり方に対して新しい視点や思想を得られたりする。そして、旧来の安心できる物語では眠ったままでいた脳の領域に刺激を与え、新しい形の感動を人々の中に覚醒し得るかもしれません。

たとえば、ダ・ヴィンチやルノアールの肖像画は万人が美しいと感じるでしょう。そこにピカソの肖像画が飛び込んでくる。鑑賞者は驚き戸惑い、ときに首をひねったり非難したりする。けれど彼の作品は、美や真実に対する感性の領域を深め、表現の自由度も拡げたわけです。

お気づきになられたかもしれませんが、私がここしばらく目指しているというか、主に表現してきたのはアートの方向です。自分の過去作を「クラシック⇔アート」の図式で整理してみますと、『孤独の歌声』、単行本版『家族狩り』、『あふれた愛』、『包帯クラブ』はクラシックな方向で書いたものです。『悼む人』、『歓喜の仔』、『ペインレス』がアートの方向で書いたもので、特に『ペインレス』はそれを意識的により進めたものです。この中間で、クラシックを生かしながら、アートを含んでいるのが、『永遠の仔』、文庫版『家族狩り』、『ムーンナイト・ダイバー』です。大体こういうふうに自分の中で分けて表現しています。

とはいえ、クラシックに分類した作品にも、旧来の価値観や世界観に疑義を呈している部分があります。ただ当時は、その違いを明確に意識していたわけではありません。

また両サイドにまたがる部分はとてもあいまいなものですから、これはあくまで作者の意識の問題。立ち位置をどこに置いて表現するのか、という意志の問題だとお考え下さい。

なので、いただいた複数の質問の中に、『ペインレス』に登場する、心に痛みを感じない人物というのは実在するのか、とありましたが、もちろん仮定です。

『ムーンナイト・ダイバー』で書いた、汚染が懸念される立ち入り禁止区域の海に潜るというのも、もちろん仮定です。『永遠の仔』の、虐待を受けた子どもたち3人が同一施設で過ごし、また再会するというのも仮定です。

『悼む人』を書いたあとに、死者を悼んで旅している人物というのは本当にいるのかと、国内の読者だけでなく、海外の読者からも何度となく聞かれましたけれども、これももちろん仮定です。

なぜ仮定の設定を設けるのかというと、それによって現実世界の矛盾、ゆがみ、問題点を浮き彫りにし得るからです。

仮定の人物が、現実世界との衝突によって新しい人間像や世界のあり方を見出せる可能性を開く。そしてまた、その可能性が新しいがゆえに、これまで苦しんできた人たち、つらい思いを抱えながら旧来の物語では救われなかった人たちが、初めて救いや癒しを得るという形で、現実に作用することがあります。

『永遠の仔』は特にそういう読まれ方をしましたが、それを目指したわけではなく、読まれた方が自分のほうから掬い取ってくださいました。自分も読者からそれを教えていただいた面が強くあります。

新しい世界のあり方や人間の生き方の可能性を見出して、決して、メインストリートを進んでゆくことだけが幸せなわけではない。流行や主流となっている道から外れざるを得なかった人たちには、別の幸せをつかむチャンスが開かれているし、むしろそちらのほうにより豊かな幸いの芽が隠れているのかもしれない、ということを提示できればなと、いつも願っています。

こういう小説のあり方というのは、通常のものではありませんので、拙著はときに小説らしくないというような言われ方をすることもあります。けれどもそれは、自分にとってはむしろ誇りであって、意識してやっていることです。小説はもともと何を書いても自由であり、小説とはこういうものだ、こういう表現は本来小説とは言えない、といった枠を設けるのは適当ではないと思っています。むしろそうした枠を拡げたり超えたりできるところが小説の魅力だと自分は考え、そこに惹かれてこの世界に入ってきました。なので、未熟さは承知で挑戦し、挑戦することによって初めて得られた可能性や、次へとつながるミスを糧に、自分なりの自由な表現を求めてきたし、今後もおりにふれ挑戦していければと思っています。

ただし、このモダンアートのコンセプトに近い物語表現は、愛とか正義とか義理人情といった、クラシックな物語基盤を持たないところで描いていかないといけないので、毎回とても緊張を強いられます。新しい人間を創造しなければいけないし、仮定の設定にリアリティを与えるため、その下調べから始まって、細かいところまで想像力を働かせてビルドアップしていく必要があります。どうしても時間がかかるのです。

また読者に、これまでにない人間の言動を読ませることで負荷をかけることになります。『ペインレス』はとくにそうですけれども、読者によっては、これまで経験したことのない種類の人物の造形やテーマの展開に戸惑い、馴染んだ物語のパターンに落とし込めないことから、一つ一つの表現の解釈にも困ることがある。ある程度、型に嵌まっていたほうが、読者や鑑賞者も慣れ親しんだ世界なので、気楽に読めたり見たりして楽しめます。

勧善懲悪や恋愛もののハッピーエンド、ホームドラマの雨降って地固まる的なクラシカルな物語構造は、実は人間の願望と深く結びついているので、とても好まれるし、同じタイプの物語であっても、いやむしろ同じ構造の物語だからこそ強く求められます。あとはキャラクターの造形やストーリー展開のひねり具合、細部のアイデアの豊富さなどによって、「面白かった」か「今一つだった」という感想に収斂されていきます。

ついでに申すと、誰もが「アート」に近い物語表現を発表できる環境にいるわけではありません。これは映画やドラマの世界でもほぼ同じなのですが、出版事情に即して言えば、基本的に新人作家は、馴染みのあるクラシカルな構造をとって物語を書かないと、次につなげてゆくことはできないでしょう。また、よくできたクラシカルな物語が多くの読者を得て、今後もずっと同系統の作品を発表しつづけてほしいといわれるベテラン作家も大勢いる。

なかなか「アート」に近い物語表現に挑戦しうる環境にあるというのは難しく、それに恵まれている作家も実は少ない。自分がたまたまそういう環境に恵まれているということを自覚、あるいは錯覚しているので、自分の技術や思考を深め、かつ小説の表現の幅を広げるためにもチャレンジしてきました。

『ペインレス』は、ひとまず物語を通して私が発見することのできた、世界の成り立ちと現代社会および今の人間の限界を、そして新しい世界のあり方、新しい人間の生き方の可能性の表現を、すべて出し切った現時点での到達点です。

それをすべての読者に、一読してすぐに理解してもらえるとは思っていません。ベテラン編集者でさえゲラにあたるたび、「誤読していたことに気づいた」ということが何度かあった作品です。本というものの特性として、手もとに置いて、おりにふれ二度三度と読んでいただけることがあれば、幸せだと思っています。

けれども自分は、決して、クラシックな物語構造を踏襲し、普通とされる価値観や世界観を基本的に保持して、多くの読者に読書の喜び、感動を与える小説を嫌っているということではありません。自分自身も読者として、映画やドラマの鑑賞者として、良質のクラシカルな物語作品に触れることは、安心感があるし、心地よくもあります。

今回は、こういうアーティスティックな表現に挑戦しましたけれども、『ペインレス』によって自分が当初考えていた場所より遠いところまで来られた実感があるので、今後は当分、クラシックなドラマトゥルギーを用いて、多くの読者の喜びとなる物語を書いていこうと考えています。

「クラシック⇔アート」という図式を引きましたが、物語の基本はクラシックな構造に則った作品です。この型を知っているから、モラルや価値観を疑ったりひっくり返したり、また新しい人物を仮定したりして、物語の可能性を広げるとか探るということができるのです。しっかりした構造が根底にあるから、ときに読者が混乱したり理解が追いつかなかったりしても、物語の枠からは逸脱せずに本としての結構を保てる。だから、表現をしたい方は、まずはクラシックな物語構造をしっかり学ばなければいけません。

-

ペインレス 上巻

天童 荒太/著

2018/4/20

-

ペインレス 下巻

天童 荒太/著

2018/4/20

(第2回へつづく)

-

-

天童荒太

1960年、愛媛県松山市生まれ。1986年『白の家族』で野性時代新人文学賞を受賞して文壇デビュー。1993年『孤独の歌声』で日本推理サスペンス大賞優秀作、1996年『家族狩り』で山本周五郎賞、2000年『永遠の仔』で日本推理作家協会賞、また2009年『悼む人』で直木賞を受賞、2013年に『歓喜の仔』で毎日出版文化賞を受賞した。人間の最深部をえぐるそのテーマ性に於て、わが国を代表する作家である。ほかに『包帯クラブ』『あふれた愛』『ムーンナイト・ダイバー』等、著書多数。

この記事をシェアする

「「Q&A的 小説作法講義 ――『孤独の歌声』から『永遠の仔』『悼む人』、最新作『ペインレス』まで」」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら