第21回 野外でも履き物をぬぐ場合

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

人前では、へりくだり

ラビンドラナタ・タゴールはインドの文豪である。1913年には、アジア人としてはじめてのノーベル賞を、文学賞だが、受賞した。日本にも、よくきている。そして、そのつど各地で講演会をひらいてきた。1916年の来日にさいしては、日本女子大もおとずれている。そして、女学生に瞑想指導をほどこした。

その写真記録(図1)を紹介する。軽井沢の林間、屋外でこのレッスンはすすめられた。見れば、女学生たちは、みな履き物をぬいでいる。土の上へ座蒲団をしき、そこにすわっていた。野外の空間を、伝統的な和風の屋内ででもあるかのように、あつかっている。

図2はいわゆる青空教室の写真である。1934年にうつされた。台風で校舎をだいなしにされた大阪の小学校が、グラウンドで授業をおこなっている。校庭につどった生徒たちは、みな履き物をぬいでいた。屋外でも敷物があれば、土足はいやがられたようである。

もう一枚、大阪の写真をひいておく(図3)。1954年に、街頭でとられたスナップである。電柱の脇にいた少年と少女をうつしている。少年は赤い羽根という共同募金への協力を、路上の人びとによびかけていた。少女は物乞いである。道にすわり頭をさげている。

この時少女は靴をぬいでいた。いっぽう、少年は靴をはいたまま、立っている。少女と同じように、金銭的な支援をたのみこんでいた。しかし、共同募金という高邁な使命があるせいだろう。衆人環視のなかで、少女ほど卑屈にはふるまっていない。

だが、少女には靴履きのまま立ちあがって、援助をもとめることができなかった。屋外でも、履き物をぬぐことが低姿勢につながる。幼いなりに、そう思っていたようである。まあ、大人からの示唆もあったのだろうけど。

先生の教えをこう。周囲の人びとから、金銭をめぐんでもらう。そういう立場にいる者は、しばしば履き物をぬぎ腰をおとして、まわりとむきあった。それは、へりくだる側が、とりがちな姿勢だったようである。

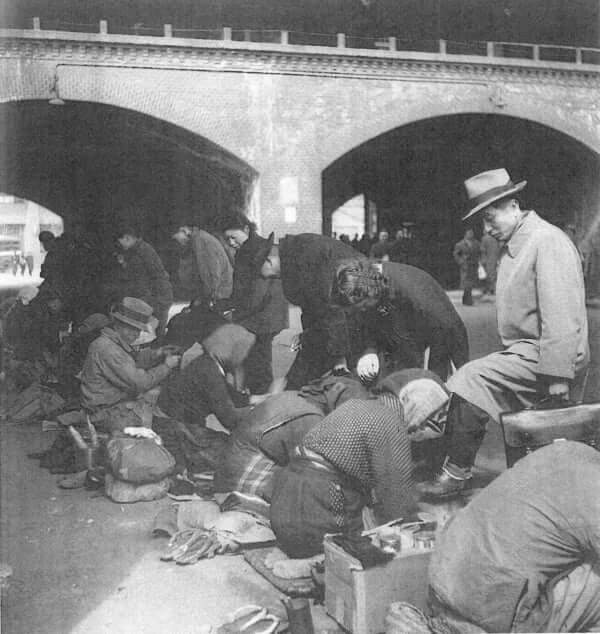

敗戦後は、都市部のあちこちで、靴みがきの人々が路上に出現した。彼らは道端へすわりこみつつ、仕事をする。その場で、通行人がさしだす靴のよごれを、ぬぐいとった。この働きにたいする報酬を、くらしの糧としたのである。

図4は東京・有楽町の靴みがきたちを、うつしている。1948年ごろの写真である。女性のみがき手は、たいてい頭巾をかぶっていた。頬かむりで、顔をおおっている。身の上をかくしたいと、思っていたのだろう。靴みがきには、歩行者の厚情をこうところがある。それを、どこかではじていたのではないか。

ねんのため、書きそえる。戦後に若い女性のあいだで、スカーフのはやったことがあった。いわゆる「真知子巻き」である。その流行は、しかし1953年以後の現象であった。図4の頭巾は、その八年前にうつされている。靴みがきの頬かむりも、はやりのスカーフではありえない。身をやつした状態への羞恥心こそが、このよそおいをえらばせたのだと考える。

みがき手たちの足先を見てほしい。彼らの多くは、履き物をぬいでいた。下駄や草履を足からはずした状態で、座布団に腰をおとしている。この状態は図3の物乞いとも、かさなりあう。やはり、この姿は低姿勢であることをしめす記号的な構えだったのだろう。少なくとも、そういう一面のあったことは、いなめないようである。

プロテストの人たちも

水俣病は工場廃液がふくむ有機水銀によってひきおこされる。熊本県の南端に位置する水俣市で問題となりだした。病名の由来は、そこにある。1968年には公害病として認定されている。だが、その補償をめぐり、被害者と加害者であるチッソは、ながらく対立しつづけた。

図5は、1970年の記録である。患者側の代表が抗議のすわりこみにおよんでいる。うつされたのは東京・丸の内にあるチッソの本社前である。彼らは社屋の前へ、筵をしいた。その上へ、被害者の遺影もかかげながら、腰をおとしている。もちろん、靴などははいていない。

図6は、水俣のチッソ前ですわりこんだ人を被写体としている。1988年の映像である。抗議者とチッソの社員が親しげに語りあう。その意外性をねらったスナップではあったろう。しかし、私は履き物の処理に注目したい。抗議の人は、ここでも草鞋やブーツをぬいでいる。敷物の上には、裸足か靴下履きになり、しゃがんでいた。

こういう抗議へふみきる人に、チッソへの敬意があったとは思えない。むしろ、逆の感情をいだいていただろう。それでも、彼らは外履きをはかず、敷物ごしに、屋外の地面へ着座した。この振舞を、へりくだる側だけのそれだとみなすべきではない。

ただ、往来をゆく人びとの共感は、彼らも期待していたろう。靴をぬいで、路肩に腰をおとす。そうしたほうが、一般人からの反感はまぬがれやすい。椅子を路上へもちだしての、靴をはいたすわりこみは、違和感をもたれる可能性がある。以上のような判断は、まだ当時ならあったかもしれない。

敷物さえあれば

ままごとという遊びがある。幼児がくりひろげる擬似家族ごっこを、そうよぶ。このごろは、屋内でおこなうのがふつうになっている。しかし、自動車などが普及する前は、屋外の路上などでたのしんだものである。

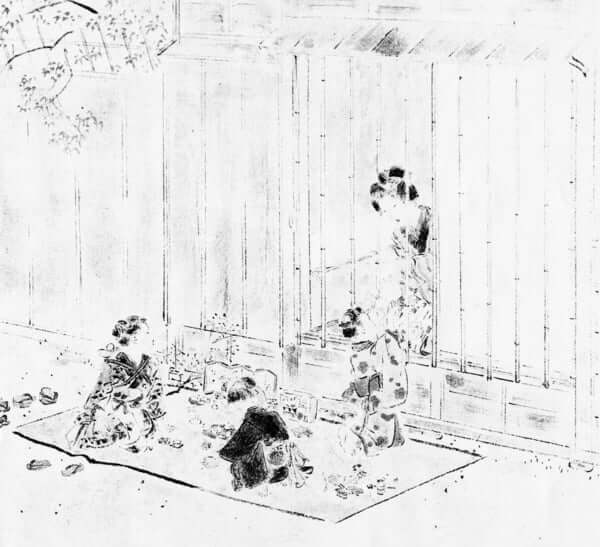

図7は日本画家の鏑木清方が、1967年にあらわした。1880年代の情景がえがかれている。「ままごと」と題された、回想的なイラストである。

ごっこ遊びに興じる子どもたちは、履き物をぬいでいる。茣蓙のしきつめられたエリアを、家の中に見たてていた。そして、外出用の履き物は、その外側においている。敷物があるだけで、そこを臨時の居住域だとみなす、かりそめの約束は成立した。

20世紀の後半になっても、事情はかわらない。自動車の進入が、あまりない路上では、同じ状態がたもたれた。敷物の上がその場かぎりのダイニングルーム、あるいはリビングになったのである。

図8を見てほしい。1960年に福岡の筑豊でとられた、ままごとの写真である。手前の女児は、草履を茣蓙の外側においていた。奥の男児は、長靴を同じように処理している。そして、どちらもごっこ遊びには裸足で興じていた。

図9は。紙芝居を見つめる子どもたちの写真である。1959年に名古屋で撮影された。テレビが家庭に普及する前は、どこでもよく見かけた光景である。

地面には、なにもしかれていない。すわってながめる子どもたちは、みな靴をはいている。敷物のない場所では、それが普通であった。土足厳禁の屋内めいた空間に、屋外をなぞらえる。そのためには、敷物の存在がかかせない。逆に言うと、茣蓙や筵、あるいはブルーシートさえあれば、仮構の屋内は設定しえた。

図10は国鉄(現JR)の上野駅(東京)でとられた写真である。電車の到着をホームでまつ人が、床にすわりこんでいる。1980年ごろの記録だが、くだんの人物は腰をおとす場所に新聞紙をしいていた。はいていたサンダルを、その外側においている。敷物の上には外履きをもちこまない。この暗黙知は、大人も子どもと共有していたようである。

それにしても、土足をきらうかりそめの屋内は新聞紙をしくだけで成立した。履き物をぬぐ状態への執着は、それだけ強かったということか。まあ、今はこういう光景も、影をひそめたように感じるが。

軍事教練と色事と

いわゆる満州事変は1931年におこった。以後、庶民のくらしには軍事色がおよびだす。たとえば、女性も銃撃の訓練へ、かりだされた。図11は目黒高女生のそれをうつしている。図12は女子青年団の訓練写真である。それぞれ、1934年と1940年に撮影された。いずれも屋外でおこなわれている。必然的に、みな靴をはいたまま、のぞんでいた。

図13は、国防婦人会の女性による射撃練習の光景である。1936年の記録だが、彼女たちは履き物をはいていない。場所は屋外である。だが、裸足になっていた。下に敷物をしけば、そこは屋内に準じる空間となりやすい。彼女たちも、筵の上に横たわっていた。裸足での訓練になったのは、そのためか。

ただ、介助役の軍人たちは、靴をぬいでいない。外出用の姿で、彼女らをたすけている。その点で、室内にいるかのような国防婦人会の面々とは、好対照をなしていた。

裸足の彼女らには、ひそかなジェンダー観が作用した可能性もある。家庭の主婦でもある女たちは、ほんらい家のなかにいるべきだとする観念が。わざわざ、筵を下にしき履き物をぬがせたのは、そのためかもしれない。

銃後の射撃訓練には、レビューガールたちも参加した。図14は、松竹の少女たちがとりくむ光景をうつしている。1937年の写真である。訓練には、舞台衣裳のままのぞんでいる。そのため、屋内なのに靴をはいていた。ショーガールには、今のべたジェンダー役割が期待されなかったということか。

屋外であっても、敷物の上では履き物をぬぐ。その場を虚構としての屋内にかえる効果が、茣蓙や筵にはある。ここまでは、その実例を紹介した。

しかし、屋外を屋内になぞらえることは、敷物がなくても可能である。外履きを足からはずす。ただそれだけの行為で、場を家のなかであるかのようにしてしまうケースもある。以下に、そのような事例を披露しておきたい。

図15は、『大阪毎日新聞』(1893年8月20日付)に掲載された。「夏木立」(菊池幽芳作)という小説にそえられた挿絵である。絵は木陰のベンチでよりそう若い男女をえがいている。男のくどきぶりが巧妙だったのだろう。女は媚態をしめしつつ、男になびいている。その背を男にもたれさせてもいた。

のみならず、女は草履をぬいでいる。地面へおいたまま、足先をベンチの上へもちあげた。人目にたつ外では、ほんらいいちゃつきにくい。だが、女は履き物を足からはずした。そこが、屋内であるかのようにふるまっている。人目は気にしないわ。もっと、じゃれついて。家のなかですごしているようにしてもかまわないから。そんなそぶりを見せていた。

男のほうも、女にあわせだす。右足にはいていた下駄を、ぬいでいる。まだ、左足のほうは、はずしていない。だが、ふたりは外履きを放置することで、場の屋内化をはかっている。ベンチを愛の空間へ近づけるよう、共謀しあっていたのである。

こうしたいとなみは、20世紀後半にもたもたれた。いや、今でもつづいているような気がする。図16は1954年にうつされた。東京の浜離宮公園でとられたスナップである。

現地には、草叢でくつろぐカップルが、おおぜいいたらしい。これは、そのひとつをとらえた一枚である。ふたりは、パラソルで小陰をつくっていた。そこが、ちょっとした軒下であるかのようにしたてている。また、女は自分のヒールをぬいでいた。男も靴をとっている。敷物はしいていない。だが、象徴的な屋内化には、こぎつけたようである。

近代の日本では、公共空間へ土足がはいりこんでいった。屋内へ外履きをもたらす力が、間断なくはたらきつづけている。土足をきらう観念は、おされっぱなしという後退の途を、たどってきた。だが、おしかえす反作用も、なかったわけではない。今回は、屋外でも土足をしりぞける、そのささやかな契機にふれたしだいである。

*次回は、12月8日月曜日に更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら