1. お坊さんの結婚と離婚

著者: 池口龍法

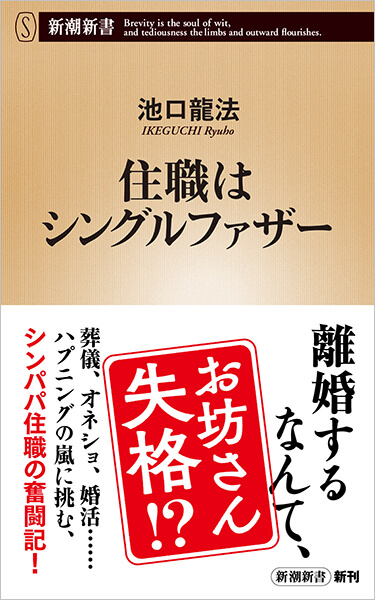

28歳で結婚。2児の父となったお寺の住職が、いろいろあって離婚。シングルファザーとしての生活が始まった。読経はお手のものだが、料理の腕はからっきし。お釈迦さまも、オネショの処理までは教えてくれない。かくして子育ての不安は募るばかり……。一体どうやって住職と父親を両立すればいいのか!? 「浄土系アイドル」「ドローン仏」などが話題の、京都・龍岸寺の住職によるシングルファザー奮闘記!

お坊さん、結婚を決意する

「結婚することにした」

27歳のある日のこと。ぶっきらぼうに、両親にそう報告した。

いや、報告したというより、宣戦布告に近かった。

私に交際相手がいたことぐらいは両親も知っていたし、顔を合わせたことぐらいあったが、結婚について相談したことはなかった。それなのに、あくまで決定事項として淡々と伝えた。

両親は、あからさまに不機嫌だった。

「考え直す気はないのか」

やばい。逆風だ。でもいまさら戻れない。

「うん」

突き放すように、私は首を少しだけ縦に振った。場をとりまく空気はさらに凍り付いた。両親のあまりの剣幕に、私はなにか大きな罪でも犯したのかと自問した。どこにも悪いところは見当たらなかった。「お坊さんは好きな女性と結ばれることがこんなにも認められないのか」という憤りがこみ上げてきた。

結婚相手は、7歳年上で、10年以上薬局に勤務してきた薬剤師。世間一般に見れば、申し分ないキャリアのはずである。病気になったときなどには心強く、頼りがいのあるパートナーだし、ましてや、これから年老いていく両親にしてみれば、身近に薬剤師がいるなんて、願ったりかなったりではないか。それなのになぜ、露骨に嫌悪感を抱いたのか。

これは、お寺の跡取りとして生まれた私に特有の事情を説明しないと、理解しがたいだろう。

両親と私は、世間一般のサラリーマン家庭のような親子関係ではない。父と私は、親子であると同時に、僧侶としては師匠と弟子でもある。幼いころから私は父に純粋に「好き」という感情を抱くよりも、つとめて「敬うべき存在」と見ていた。逆に、父は私に対してことあるごとに、私の立ち居振る舞いがお坊さんらしくあるように、丁寧に指導してくれた。

そんな関係のなかで暮らしていたから、結婚という人生の重大局面を迎えるにあたって、父と母はあらかじめ相談があると思い込んでいたのだろう。

「お寺の奥さんには向かないぞ」

お坊さんとしての理想の結婚とはなにか。

決して、好きな相手と結ばれることではない。もちろん、お互いの相性がよいに越したことはないが、それよりも重要視されるのは、結婚後、お寺がうまく運営されていくかである。

事実、父は母の助けを得ながら二人三脚でお寺を護り抜いてきた。そして間違いなく、私と結婚相手にもその姿を正しく受け継いでほしいと願っていたし、またそう指導していくべきだとも自負していた。だからこそ、はしごを外そうとした私に、両親は嫌悪感を露骨に示してきた。父というより師匠として、弟子である私の結婚相手の資質を見定めないかぎり、結婚を認めることはできなかったのだろう。

とはいえ、私が結婚についてまったく相談をしなかったのは、両親のそのような思惑にうすうす気づいていたからであり、結婚相手が両親の好みそうなタイプでもなかったからでもあった。

「吾唯知足(われただ足るを知る)」と彫刻された急須台がダイニングで愛用されていたのを今でも覚えているが、両親はこの言葉のようにつつましく生きることを是としていた。仏教では「私たちは生きている」のではなく「生かされている」と考えるのだとよく習った。

しかし、私の選んだ相手は、あろうことか、両親の理想とする生き様とは対極の世界を生きていた。洗練された洒脱さを好む家に育った人で、プジョーやシトロエンなどのフランス車を乗り回し、毎年フジロックには関西から苗場まで車で往復していた。まとまった休みが取れたら、年に何度もふらっと海外に旅に出かけていった。型にとらわれない趣味の人だった。

趣味に没頭したら、とことんまで極めたい癖があるのは、実は私も同じだった。大学時代には我を忘れてクラシック音楽にのめり込み、日本国内のコンサートでは飽き足らず、本場ヨーロッパまで音楽を聴きに行っていた。ただ、幼いころからの教育のせいで、お寺の跡取りらしさを忘れて趣味を追求しようとする自分に、どこか後ろめたさがつきまとった。自由に生きる彼女と接したときに初めて、知らず知らずのうちに心のなかに抱えていたリミッターが外れた。私も自由に生きたいと思うようになっていった。

変わり者同士であることはお互いに自覚していた。ともに音楽が好きでも聴くジャンルはまるで違ったし、私たちのあいだに共通の趣味などなかったが、一緒にいる時間は不思議なぐらい居心地がよかった。自分の知らない風景が目の前に広がって楽しかった。お寺文化は旧習に満ち満ちていたとしても、二人の趣味を生かして新しい風を吹き込んでいけると思っていた。

しかし、目の前にいる両親との話はまったく平行線。

「ああいうタイプはお寺の奥さんには向かないぞ」

「本人はやる気あるんだから信じてやればいいじゃん」

そう反発しながら、両親の言うこともわからないではなかった。私が見てきた両親の生き様は、端的に言えば「滅私奉公」だった。自分たちの趣味でお寺を変えようとするなんてもってのほかで、お寺の伝統を尊重して自分を律していくことこそ正義だった。

たとえば、お寺で購入する車は、日本車が原則。外車は奢侈なイメージを抱かせるからよくないらしい。父が乗っていた車種は、スカイライン、ブルーバードなど日産製のセダンと決まっていて、ボディのカラーも毎回ベージュ系の大人しいものだった。父に「今日新しい車が来るよ」と言われてワクワクして待っていても、届いてみると私と妹は「おんなじ車やん」とがっかりする始末。「友達のおうちの車、真っ赤でカッコよかったよ」と吹き込んでみても、「赤い車じゃお葬式いかれへんからな」とそっけない返答だった。

「お寺の奥さんになったら、外車はもう乗らないよね……」

両親はさらっと釘を刺してきた。私からすれば、世間体だけのために人生に制限をかけるなんて馬鹿らしかったが、逆に言えばそれぐらい徹底してお寺のために尽くしてきた両親だった。だから、趣味を生かしてお寺を切り拓こうというこざかしい私たちの態度に、心底ムカっ腹が立っていたはずである。郷に入っては郷に従えということわざのように、お寺に入るならお寺の色に染まらなければならない、というのが両親のスタンス。私の結婚相手にも、キャリアをすべて捨てて、フランス車も海外旅行もやめて、つつましい生活をしてお寺のために尽くす覚悟を求めていた。

両親の生き様に敬意を払いつつも、私は一歩も引くつもりはなかった。

機が熟するのを待つのも一手だったが、私たちのほうにも悠長に年月を重ねていられない事情があった。

世間一般には「おひとりさま」で人生を終えていくのも許容される時代だが、お寺社会だと周りがそれを許さない。

結婚披露宴に列席したお坊さんや檀家さんが、祝福のスピーチで「お寺の奥さんになったら、子供を産まなあかん。それも男の子を産んではじめて一人前や」みたいな時代錯誤のハラスメントがバリバリ現役の世界。新婦の年齢的に出産が難しいような場合には「夫婦仲睦まじいのはいいけれど……」と容赦なく陰口をたたかれたりする。檀家さんとしては、お寺が代々続いていくことを願っているにすぎないのだが、奥さんにとってはたまったものではない。

結婚を決めたとき、私は27歳で、相手は34歳。跡取りが求められるお寺事情には感づいていたから、「お坊さんと結婚したら、子供を産まないといけないよね」「40歳になってから子供を産むプレッシャーを受けるのはツラい」と怯えていた。「何年も待つぐらいなら別れたい」とも言っていた。

一方で私のなかにも、タイムリミットが近づいているという焦りがあった。

30歳を過ぎれば、私に対しても「そろそろ身を固めないと……」とプレッシャーがかけられ、お見合い攻勢に見舞われるに違いなかった。全国のお寺に出入りしている法衣店や仏具店が世話役となって、「あそこのお寺の娘さんをここの息子さんに」と見合いが組まれるのもよくある話。うっかり断れば角が立ちかねないし、うまく結婚に至ればめでたしめでたしだが、今度はお寺社会のロジックから一歩も抜け出せなくなってしまいそうである。

一度きりの人生、私は自分なりの生き方で生きたかったし、相手もまた同じだった。

両親の意見に耳を傾けず、結婚へと突き進むのみ――。

いくら否定的な言葉をかけられても、私はひるまなかった。両親との関係がこじれることをあっさりと覚悟し、毅然と結婚を選んだ。親不孝であることを恥じる思いはまったくなく、「お寺らしさ」という得体のしれない闇と決別したことを、誇らしく感じていた。生まれてからずっとお寺に暮らしてきた私の体を、はじめて「自由」の風が吹き抜けた気がした。

仏教に等身大で向き合う

入籍を済ませ、一緒に住むようになったのは2008年の暮れ。私は28歳になっていた。旧習や格式よりも自分たちの感性を重んじる私たち夫婦は、翌春に控えていた結婚式や披露宴など片手間の通過儀礼ぐらいにしか取り合わず、それよりもむしろ独身の頃と同じようにそれぞれの時間を大事にしていた。

両親の反対を押し切ってまで結婚を決めた以上、私にも引くに引けない思いがあった。外車が好きかどうかなんて、仏教を実践していくうえでどうでもいいはずである。地味な国産車に乗って没個性的な生き方を装っているせいで、世間からお坊さんが退屈な存在に見えているとも考えられるだろう。むしろ外車に乗って颯爽と現れて、美しい立ち居振る舞いや切れ味の鋭い法話で人の心を捉えるお坊さんのほうが、意外とカリスマ性があると騒がれたりするのではないか。

自分自身の感性に蓋をして生きるのは、私にはとてもしんどいことだった。できることなら、自分自身の感性を豊かに育むために、仏教を実践したかった。私は、旧習の檻の中に閉じこもるのはもう辞めて、妻にも意見を聞きながら、お寺社会の新しい地図をどう描くかについて、真剣に考え始めるようになった。

とはいえ、言うは易く行うは難し、である。ご年配の檀家さんとばかり話してきた私は、どんな言葉を語れば同世代が振り向いてくれるのか、見当もつかなかった。妻の外車を運転しても、しょっちゅうウィンカーとワイパーを間違え、交差点で曲がろうとしてワイパーを振るありさまで、失笑をかうばかりだった。

言いようもない焦りが、つのる一方だった。

当時の日本は、バブル崩壊以降の長引く不況のなかで、戦後日本の社会を作ってきた終身雇用や年功序列制度が時代遅れの遺物とみなされ、代わって、若手企業家がIT技術を駆使して新しいマーケットを開拓して注目を集めていた。2004年から2005年にかけて、楽天とライブドアがプロ野球に新規参入を試みたことなどは、経済界の潮流が変わりつつあることを示す象徴的な出来事だった。ITが古臭い日本の社会に次々と引導を渡していく様をニュースで見ながら、私は実に胸のすく思いを味わっていた。

お寺も、時代の変わり目を逃してはならない――。

同じ速度で革新すれば、現代にふさわしいお寺になるが、伝統を盾にして変化から目を背ければ、過去の遺物になり果てる。

要するに勝負の時が、いまなのだ。

私が戦いを挑もうとしている相手は両親というよりも、両親が背負ってきたお寺全体の旧習であった。だから、同じような危機意識を持ち、旧習に引導を渡すために共同戦線を張ってくれる同世代の仲間はきっと大勢現れるだろうと、淡い期待を抱いていた。私は、実家の近くのお坊さんや、大学時代の研究者仲間、そして、奉職していた知恩院の同僚らに片っ端から声をかけた。だが、共感してくれるお坊さんは、ほぼ皆無だった。斬新な活動に加担することで教団から干されることを恐れた人もいたし、そもそも「お寺は変わらないものだ」という理屈に矛盾を感じていない人も多かった。

知人らの気持ちがわからないでもなかった。定年制度すらないお坊さんの世界は、文字通り浄土に旅立つまでの“終身”雇用。70歳、80歳になっても現役で、いつまでも権力を握ったまま。40代、50代はまだ若手。20代の新米僧侶にはまったく発言権がなかった。ITを活用したこれからの布教の形をいくら提案しても、「インターネット」という言葉すら理解しない70代、80代のお歴々にはまったく刺さらない。「ご年配の檀家さんはPCを使わない」「時代に流されないのがお寺の良さ」と一蹴されるだけだった。

妊娠と出産、妻のSOS

本当に変わらないままでいいのだろうか。

いや、当たり前が当たり前に通用しない社会。絶対に間違っている。

新しいツールを積極的に使って、より多くの人に教えを伝えてきた結果、今日まで仏教が続いてきたはずである。変わらない価値を伝えるためには、変わり続けなければならない。「諸行無常」を説きながら変化することを拒むなら、お坊さんの生き方こそが仏教から外れているではないか。

「葬式仏教と馬鹿にされる状況を打破し、現代を生きる力にしたい」

「現代の苦しみに寄り添い、解決に導いてこそ仏教の価値がある」

「お寺はあらゆる人々に開かれているべきだ」

虚しく響く私の言葉を聞いて、妻だけはいつも背中を押してくれた。さすがしがらみのない世界に生きてきた人は、曇りない目で社会を見ていると思った。

業を煮やした私は、妻以外ほとんど理解者のいないままに、2009年8月に「フリースタイルな僧侶たち」というチームを発足させ、自分たちの思いを綴ったフリーペーパーを発行しようと決めた。「たち」と複数形にしているわりにソロプロジェクトに近かったが、フリーペーパーを配布し続けて、街中で自分の思いを伝えていけば、いつか振り向いてくれるお坊さんも増えてくるだろうと願った。

妻の妊娠がわかったのは、ちょうどその準備をしていた頃だった。さすがに動揺した。知恩院に週5日奉職しているところに、新しい仕事を抱えれば、私が育児にかかわる時間はどうしても減る。ましてや収入の足しになるとは到底思えないフリーペーパーの発行など、良い顔をするはずもない。「このまま進めてもいいのか」と、おそるおそる顔色をうかがった。そうすると、何食わぬ顔ですぐに「もちろん」と返事してくれた。あっけにとられた。「理解ある妻でよかった」と感謝した。そして、この言葉を鵜呑みにして、ますます自分のプロジェクトに打ち込んだ。

出産とともに専業主婦になった妻は、娘が寝ている間にはフリーペーパーの編集にも絶えず助言をくれる参謀役だった。ママライターとしても活躍し、コンテンツが不足しがちななかで、創刊号から4年半にわたって「ヘルシー精進レシピ」を執筆してくれた。精進料理といえば、お坊さんが修行中にいただく粗食のイメージを抱く人が多いだろう。しかし、妻のレシピは、「ラタトゥイユ」「アンダルシア風ガスパチョ」「お豆腐ケークサレ」など型破りなものばかり。魚や肉を使わず、ニンニクやタマネギを使えないなどの精進料理のルールを守ったうえで、いかに美味しく、見た目にも色鮮やかなものを作るかに徹底してこだわり抜いた。

フリーペーパーの誌面では、他にも尖ったコンテンツを載せ続けた。仏教をモチーフにした歌で教化活動する「歌うお坊さん」や、紙芝居や人形芝居を上演して全国に笑顔を届けるお坊さんなど、変わり種とされていたお坊さんも数多く取材した。個性を押し殺してマニュアル通りに生きるのではなく、個性を発揮してもがきながら新しい仏教を作っていく。そんな「フリースタイルな僧侶たち」の活動は、多様な価値観が認められる時代にふさわしい仏教を提案するものだとして、大きなインパクトを与えた。

夫婦が力を合わせ、二人三脚で勝ち取った成功。周囲からは、ますます活躍する夫を妻が支え、理想的な家庭を築いているように思われていた。

だが一方で、妻の心は悲鳴をあげていた。

活動が軌道に乗るにつれ忙しさは増し、育児家事はまかせっきりになっていったからである。2011年に第二子の長男が生まれると、妻にかかる育児の負担はさらに増えた。私は面白いお坊さんがいれば全国どこにでも取材に出かけていったし、編集で忙しいときは事務所にこもりっきりで日付が変わるぐらいまで帰らなかった。幼稚園入園前の子供二人と暮らしていた妻は、孤独だったと思う。「週に1日ぐらい休みを」とも言われたが、取材の依頼などがあればどうしてもそちらを優先することになった。妻は「大人と話したい」としきりに愚痴っていた。

「仏教を生きる力に」とトークイベントやメディアの取材では繰り返し叫んでいたのに、恥ずかしながら、私は妻の苦しみに向き合えていなかった。確かに、日頃の会話の中では、私の活動をたえず応援してくれていた。だが、いまになってみれば、妻が相談されたら断れない性格だったからだと気づく。あのときSOSを受け止めて、少しでも妻に向き合っていたら、坂を転げ落ちていくことはなかったかもしれない。悔恨の極みである。

住職はバツイチ

「フリースタイルな僧侶たち」の活動拠点を京都に構えていたことや、奉職していた知恩院も京都にあることから、私は尼崎の実家を離れ、2014年の夏に母方の実家である京都の龍岸寺の住職となった。同時に、お寺への引っ越しも済ませた。

私は生まれてからずっとお寺に縁のある暮らしだったから、お寺の日常に慣れている。法要のときに檀家さんがキッチンまで入ってきてお茶出しの接待を手伝うような、プライバシーのない生活も平気だし、サラリーマンのように決まった休みがとれず年中無休で生きるのも当たり前。ご年配の檀家さんのおせっかいをさらっと流しながら生きていく術も、もう板についている。

しかし、妻は違った。結婚前は、自分自身のプライベートな時間をひたすら趣味に費やし、感性のままに自由奔放に生きてきた。結婚後も、私は妻の生き方を尊重して、あえてお寺の旧習を教えずに暮らしてきた。それなのに、よりにもよって伝統と格式を重んじる、京都のお寺に住むことになった。妻は、私とならなんとかやっていけると強がってついてきてくれたが、実際はかなり怯えていたのではないか。

お墓まいりに来た檀家さんからは、「外車、乗ったはるんですね」と言われる。悪気があるのかないのかわからないが、内心穏やかではなかったに違いない。

キッチンで調理している匂いが境内に抜けるから、息抜きの料理にも専念できない。クリスマスに子供のためにチキンを焼くときも、どこか居心地が悪そうだった。

せめて仏前に供えるお膳のメニューで持ち味を発揮しようと気を利かせ、パプリカを使って「彩りが綺麗でしょう」と私の母に誇ってみたら、「和食だからピーマンにしてね」とバッサリ切り捨てられた。私なら、「たまには洋風でもええやん」と口答えできるが、にわかにお寺文化に触れたばかりの妻には、素直に従うしか選択肢がなかった。

自由に羽ばたくための羽根が、一枚ずつもがれていった。いつしか飛べなくなり、愚痴ばかりが口をつくようになった。そして、そのはけ口はすべて私だった。

「あなた以外に誰が聞いてくれるの?」

妻の願いに、私はできるかぎり答えようとした。でも、毎日のように愚痴を聞いていると、私も少しずつすり減ってきた。私は自分の身を守るために、丸太にでもなったように心を閉ざし、淡々と妻の言葉を聞き流すことにした。それは同時に、妻への愛に蓋をした瞬間でもあった。しかし、いくら聞き続けても、妻の愚痴が止むことはなかった。家庭のなかからぬくもりが失われていった。

離婚――。

ある日、ふと脳裏にこの二文字がよぎった。

まさか、と思った。

しかし、この二文字は消えることなく、日に日に私の心の中で大きく膨らんでいった。

それまで、日本人の3組に1組が離婚する時代だと知りつつ、自分自身には関係のない話だと決め込んでいた。夫婦円満にやっていけるだけの甲斐性があると、うぬぼれていたと言ってもいい。

いまさらながら腹落ちしたのは、結婚前、両親が妻のことを「お寺の奥さんには向かない」と厳しく言い放ったことだった。私は両親の言葉を受け流したが、心を鬼にして通告をしていたのだろう。「妻の個性を尊重するなんて浅はかだ」「徹底的にお寺色に染めなければ後悔する」と伝えたかったのだろう。いまとなってようやく私の認識が甘かったと痛感したが、もはやどうしようもなかった。妻とお寺で暮らす日々は空回りするばかりだった。

だが、いくら離婚が当たり前の時代でも、お寺の住職は世間一般の夫婦みたいに人知れず離婚できない。なぜなら、住職の日常生活は、昔ながらのムラ社会のごとく、日々お寺にお参りにやってくるあらゆる檀家さんにさらされているからである。離婚したなら、住職の醜聞は檀家さんの格好のゴシップネタになる。

住職はバツイチ。

冷ややかに陰で笑われながら生きていく未来を想像すると、私は不安にかられた。

法事や葬式で一生懸命に読経をしていても、後ろに参列する檀家さんは住職の私生活が気になって、儀式に集中できないのではないか。法話で正しく生きる道をいくら神妙に語っても、夫婦円満に生きられないお坊さんの言葉など、まるで響かないのではないか。

家庭をとるか、お寺をとるか――

離婚を回避するために、別の選択肢をとることもありえた。

たとえば、家庭生活を優先して、近くのマンションに住んでそこからお寺に通うようにして、妻のプライベートを守ってストレスを和らげる。それでもうまくいかないなら、私が住職を辞めてお寺を出ていく。あまりに家庭事情を優先し、お寺を軽視した選択肢だと思われるかもしれないが、実際、奥さんがお寺に馴染めないために、お寺から出てしまった夫婦の例はいくらもある。事実、私も、「お寺が大事なの? 家庭が壊れてもいいの?」と何度も突き付けられ、グラッとよろめきそうになったこともあった。

家庭生活をとるか、お寺をとるか――。

いわば、プライベートを優先してお寺を閉ざすのか、開かれた公器としてのお寺を目指すのか。

私が選んだのは、後者だった。結婚以来、二人三脚でやってきた妻を裏切ることは辛かったが、妻のプライベートを守るよりは、お寺の公益性をとることを私は優先した。

「フリースタイルな僧侶たち」という仏教改革のムーブメントを発足させて数年、いつしか私は若手僧侶の旗手として注目を浴び、期待を背負うようになっていた。これからの時代のお寺をともに創ろうとする野心的な仲間たちも集まり始めていた。いま私がプライベートに固執したら、離婚は免れるかもしれないが、この国の仏教の歩みが停滞するという自負もあった。

お坊さん、離婚する

やむをえない――。

決意した私は、妻の不満を顧みることなく、どんどん斬新な取り組みを進めていった。その一つが、学生の街・京都ならではの特性を生かし、いくつもの大学とコラボして毎秋企画したお寺アートフェス。2016年には、学生からの発案でアイドルプロデュースをするようになったから、妻よりもはるかに若い女性が頻繁に出入りするようになった。お寺に活気がみなぎってきたが、妻との関係は冷え切っていった。

家庭の中でももう、夫婦関係を取り繕おうとはしなくなった。しわ寄せをくらったのは、小学校に入って間もない長女。家庭内不和のために、落ち着いて宿題ができず、生活のリズムが崩れて寝る時間も起きる時間もまばらで、学校に行く気力が失せるという負のスパイラル。次第に不登校に陥った。早く離婚を成立させることこそ、この子のために自分ができる唯一のことだと思った。

協議の末に、2017年の暮れに離婚が成立。37歳の時だった。

当時小学2年生の長女と幼稚園年長の長男は、私が引き取ることになった。妻にも言い分はあったが、私はサラリーマンと違って多くの時間をお寺で過ごしているため、お坊さんとシングルファザーは両立できると主張した。また、子供の教育面においても、たくさんの人々が出入りするお寺のほうが、行き届いた情操教育ができると信じた。

とはいえ、理屈としては「お寺で子育て」は美談であるが、現実には、僧侶としての仕事以外に連載の執筆なども抱えて多忙な私が、シングルファザーとしての育児家事までこなすなど、果たしてできるのか。子供の心の傷を癒して、まともな生活を取り戻せるのか。

やり切れる自信などまるでなかったが、世の中のシングル家庭はみんな同じような苦境を乗り越えているはずである。お坊さんがここで打ちひしがれている場合ではない。

しかも私は数年来、「苦しみに寄り添う」「仏教を生きる力に」などと掲げて、仏教の改革を叫んできた。勇ましく放ってきた言葉の数々は、ブーメランのように我が身に向かって返ってきた。

お寺の跡取りとして守られてきた子供時代や、幸せな結婚生活を過ごしていた頃には、思ってもみなかったドロドロの苦境。僧侶はさとりの世界に近い存在であるはずが、夫婦関係がもつれにもつれ、ひとり親となり育児家事に追われて生きるという浮世ど真ん中の生活。

果たして、仏教は、シングルファザー住職の味方となってくれるのか。

お寺で暮らしたら、子供の心は豊かに育っていくのか。

私が仏教と本気で向き合う日々は、ここにようやくスタートしたのである。

*本連載は、『住職はシングルファザー』として2024年9月19日に新潮新書より発売されます。

-

-

池口龍法

僧侶。浄土宗・龍岸寺住職。2児の父。1980年兵庫県生まれ。京都大学卒業後、浄土宗総本山知恩院に奉職。2009年、フリーマガジン「フリースタイルな僧侶たち」を創刊。2014年より現職。念仏フェス「超十夜祭」や浄土系アイドル「てら*ぱるむす」運営などに携わる。著書に『お寺に行こう! 坊主が選んだ「寺」の処方箋』が、共著に『ともに生きる仏教 お寺の社会活動最前線』がある。『スター坊主めくり 僧侶31人による仏教法語集』の監修もつとめる。Twitter: @senrenja

この記事をシェアする

「住職はシングルファザー!」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 池口龍法

-

僧侶。浄土宗・龍岸寺住職。2児の父。1980年兵庫県生まれ。京都大学卒業後、浄土宗総本山知恩院に奉職。2009年、フリーマガジン「フリースタイルな僧侶たち」を創刊。2014年より現職。念仏フェス「超十夜祭」や浄土系アイドル「てら*ぱるむす」運営などに携わる。著書に『お寺に行こう! 坊主が選んだ「寺」の処方箋』が、共著に『ともに生きる仏教 お寺の社会活動最前線』がある。『スター坊主めくり 僧侶31人による仏教法語集』の監修もつとめる。Twitter: @senrenja

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら