-

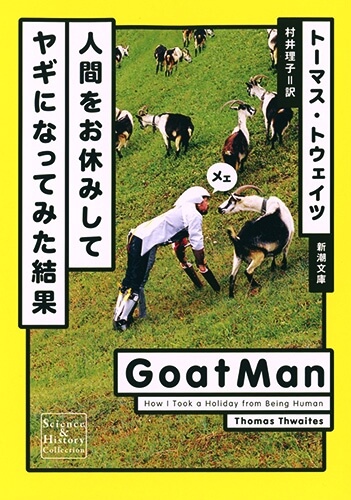

トーマス・トウェイツ、村井理子訳『人間をお休みしてヤギになってみた結果』

2017/11/1

公式HPはこちら。

バルーン公園の入り口を見つけた。泥道の両側に、赤色の顔料で塗られた小さな木製のキャビンが並んでいた。窓枠は白く、まるで別の時間が流れている場所のように感じられた。当然それは「過去」なのだけれど、もしかしたら「未来」なのかもしれない。プラスチック製品はあまりなく(雨水を溜めるタンクはいくつかあったけど)、現代的な生活を示すものは何もない。建物の周りにも、そして空気からも多くの木の存在が感じられた。松の木のにおいと煙のにおいが漂っている。そして、異様なほどの静けさがそこにはあった。いや、本当に、これほど完璧にシャーマンっぽい雰囲気を醸し出してる場所はないんじゃないの(しかし、今風のショップなんかにはぴったりの雰囲気だろうね)。僕が探している人は、入口から一番遠い場所にあるキャビンにいた。

シャーマンのアネットは僕を招き入れてくれた。とても居心地のいい場所だった。部屋の片隅にシステムベッドがあり、小さなキッチンが反対側に設置されていた。薪ストーブと、動物の亡骸があちこちに置かれてあった(「ワシの翼」だと彼女は教えてくれた。鹿の角もあった)。アネットが紅茶を淹れてくれている間に、僕は薪ストーブの横にあるロッキングチェアに腰掛けた。彼女の白髪はとても長く、瞳は黒くて、顔には深い皺が刻まれていた。見た目は魔女っぽかったけれど、いい魔女って感じだった(たぶん)。彼女のキャビンは僕に、ここはコペンハーゲンの田舎というだけではなく、僕自身がはるばる北までやってきたことをはっきりと自覚させ、また百年ほど時代を遡ったような気分にさせた。

彼女は僕の持ち込んだテクノロジーがお気に召さなかったらしい。デジタル録音機器を三台持っていたのだが、チカチカと点滅する赤いライトは、確かにすごく場違いだった。アネットはすべての機器のスイッチを切るよう求めたけれど、どうにかこうにか交渉して、一台だけは使うことができた。紅茶を飲んでクラッカーを食べ、落ち着いたところで、僕の向かい側に置かれた小さな木製テーブルについていたアネットが、スカンジナビア人特有のアクセントで、どうやって自分のことを探し当てたのかと聞いてきた。

僕は、実は象になる予定だったのだけれど、うまくいかなかったのでパブで友達に相談したこと、その友達はシャーマンに会う旅をした経験があり、プロジェクトを成功させるために、あなたに会うことを勧めてくれたのだと説明した。

「……要するに、僕にぴったりの動物に会うことができる精神世界に連れてってもらえないかなぁなんて思いまして」

アネットはため息をついた。彼女なりの理由があって、僕をその精神世界に導き、魂の動物に引き合わせることを彼女は断わるという。その目的を果たしたいのであれば、他をあたれというのだ。それなのに、僕の象になりたいという希望に関しては、彼女ははっきりと「マヌケだ」と言った。

マヌケ……だと……? やる気なくすだろ。「なぜですか?」と僕は聞いた。「だってね、象になって何をするというわけ? 特にないわよね。アンタがいる環境では、象なんて完全にエイリアン状態でしょ。もしアンタがアフリカの狩猟民族だったら、そうね、それもアリでしょうね。でもアンタは狩猟民族じゃないし、ロンドン出身。似た環境に暮らす動物しか無理よ。アンタが住んでいる場所の近くで、自由に動き回っている動物にしかなれないってこと」

「でも、ロンドンにだって象はいますよ。動物園だけど」と僕は抵抗した。

彼女は僕の生意気な反論を一蹴した。「精神的にやられちゃってる象だよ、それは」

なるほど彼女に同意せざるを得ない。ガールフレンドとの二度目のデートでシュトゥットガルトにあるヴィルヘルマ動物園に行き、二度と動物園には行くまいと誓ったことを僕は彼女に打ち明けた。このデートは二番目に最悪のデートになったのだ。動物園は動物でいっぱいで、あまりの狭さから動物たちは落ち着きをなくしていた。二頭の象は、型にはまったように、延々と同じ動作を繰り返していたのだ。

「それじゃあ、動物園以外の場所にいる動物ってどうなのよ? キツネとか鹿だったらいるでしょ?」

鹿は確かにいる。ロンドンの半分は、かつて、貴族達の猟場だった。ヘンリー八世によって狩りが行われていたグリニッジパークには、未だに数カ所の牧草地が残されている。

「似た環境って言えば、鹿のほうがずっとアンタに近いと思うんだけど」彼女は僕の身体をじろじろと見た。「でもねえ、鹿でもアンタにはワイルド過ぎるわ。そうねえ……。ヒツジはどうなのよ」

彼女は僕について考えながら、少し沈黙した。

「いや、ヤギだわ」

ヤギ。……ヤギかよ?

僕は心から安堵した。なぜってヒツジにはあまりなりたくない気がしたから。そしてヤギを提案してくれたアネットは間違ってはいないという確信からくる感謝の気持ちもあった。ヤギだよ……僕のレベル的にはヤギがぴったりだ。もちろん象の首だって短いさ、でも、僕と象の間になんの関係があるっての? いやいや、あのさ、実際の話、自然の環境下で暮らす象を地球を半周して見に行くなんて、一生に一度、あるかないかのできごとだったわけじゃないか。それに比べて、ヤギだったら、僕んちの前にいるじゃん。

わかってる。決まり切ったセリフだっていうんだろ。こんなわけのわからないことについてシャーマンに教えを請うて、彼女は僕に夢をあきらめるなって言った、なーんてね。でもね、読者のみなさん。このプロジェクトは僕の夢にも関係している。夢というより、僕がとても幼かった頃の、忘れられない思い出の映像が絡んでいる。

その映像はこんなものだ。葉っぱがたくさんついている鉢植えが僕の家にあったんだけど、ある日、僕はそれを食べてみようと思ったらしい。僕の記憶に強く残っているのはその食べ方で、僕は両手を使わずに、葉っぱを食べたのだ。葉っぱがたくさんついた枝を嚙んで引っ張った記憶がある。茎は抵抗し、枝はバサバサと音をたてた。僕は必死になって頭をのけぞらせて、茎を食いちぎり、葉っぱを嚙みはじめたらしい。

この映像に残された僕が何歳だったのかはわからないけれど、鉢植えの葉っぱを、手を使わずに食べたということは明らかに僕の中に激しい感情を生み出して、それ以降ずっと記憶に居座り続けた。

アネットは彼女の知識を駆使して、僕がまず辿りついた象になるというアイデアから僕を解放してくれた……本当に論理的(たぶん)だったし、象のことを知らなくても僕に夢をあきらめるなとも言ってくれたのだ。象は歯で枝を引っ張りますか? いいえ、象は、腕のように機能する鼻を使う。象は草原でギャロップ(四本の脚が全て地面を離れる瞬間のある走り方)、できますか? いいえ、だって体の構造がギャロップ用に作られてないから! でも……。ヤギは? チェック、チェック!

アネットはいきなり核心を語りはじめた。

「どうやって人間でないものになることができるかって? それも今回は動物って話よね? 教えてあげようじゃないの。昔から使われている方法をね。儀式的で魔法のような、スピリチュアルな方法よ。シャーマンの伝統に基づいた方法ってことよ。さて、まずは動物の外見と動きを真似る。物真似から入るわけだ。たとえばアメリカの南西部にはプエブロ族っていう人達がいて、彼らは角がついた鹿の頭蓋骨を半分にしたものを頭にかぶったりする。それを頭のうえに乗せて……」

アネットはテーブルから立ち上がり、両側に角を生やしたつもりの頭を揺らしはじめた。

「……こうやると、角の重さを感じるようになる……そして二本のスティックを持つ……」

彼女は両腕を体の前の方に伸ばして、鹿の両脚を模した想像上のスティックを握りしめ、それを持ってキッチンのなかをリズミカルに動き出した。彼女は鹿のダンスをデモンストレーションしてくれ、説明してくれたというわけだ。「これでアンタも四脚動物になれるというわけ。それから、脚には蹄もついてる。そして、この偉大なるマジックがはじまるのよ。"鹿スピリットダンス"って呼ばれてるわ」

彼女はマントルピースに近づいて、黒いビーズが結びつけられた棒を拾い上げた。これが、ガラガラと音を出す。彼女はキッチンを歩き周りながら、ガラガラと音を鳴らし始めた。

「こういう方法もあるのよ……動物の魂を招き入れて、その動物になるの……音の光を放つ……美しい動物の光……」

彼女はキッチンの中で踊り続け、リズミカルに棒を振ってガラガラと音をたて、低い声でハミングし始めたと思いきや、突然それをすべてやめるとテーブルに戻り、僕にガラガラと音の出る棒を手渡して見せた。

「これは世界中で使われているの。トナカイと牡鹿の骨でできてる。もっと大きいのも私は持っているわ。そっちの方が深い音が出るのよね。蹄はノロジカのものだけど」彼女は棒に縛り付けられたビーズについて話した。

「このビーズ、実は全部が指の爪なの。骨がついていたからひっこぬいたわ。指先の骨でしょうね」

「や、ヤバイっすね」

「まあね。クリスマスイブのプロジェクトだったから」

アネットは続けた。「いうなれば、これってまねごとから始まるの。そしていわゆる"世界と世界の間の状態"とか"トランスエクスタシー"、それから"変更された意識の段階"って呼ばれる状態に入る」彼女は言葉自体が重要ではないことを示すために、話を先に進めた。「でも、大事なのはその状態になることじゃなくて、鹿の魂を呼び出して、それを称えることで、この変身を体験できて、その動物の目を通して世界を見ることができるってことよ」

彼女はイスの背もたれに身をまかせると、結論を言った。「だから、"変更された意識の段階"っていうのは、アンタにとってすごく役に立つわね」

「そうでしょうね」と、僕は頷いて同意したが、ロンドンのいかがわしいナイトクラブに行かずして、どうやってトランスエクスタシーの状態に入ることができるんだろうと考えずにはいられなかった。彼女は続けた。「ただし、プエブロ族は実際に動物のことを熟知してる。彼らは動物を追いかけて、ずっと観察してきたの。そしてその生き様を記憶しているし、その一生を理解している。骨の髄までしみているのよ。だから、まったく動物の知識のないアンタがどうやってそれをやればいいのか、そこが意味不明だって言ってんの」

僕はちょっとムッとした。「まったく」って言葉を強調したところに腹がたった。だって僕にだって当然「動物」の知識くらい、あるに決まってんじゃん。ただ、よくよく考えてみると、確かに最近は生きている動物よりも死んだ動物(の一部)を見る機会の方が多かったというのは確かだ。スーパーマーケットに行けば、そこには多くの種類の死んだ動物の一部が置いてあるけれど、公園の散歩はどうだ? そりゃ生きている鳩の数羽ぐらいはいるだろうし、犬だって二、三匹は歩いているだろう。まあ、とりあえず、ちょっと調べてみた。僕の地元のスーパーで売られている動物の種類は二十九種類。地元の公園を歩いている間に遭遇した動物の種類は、二種類。その中にはホモサピエンスも含まれる。

ということで、僕(生まれてからずっと都会で暮らしている男)の動物に関する知識は、ずっと動物を追いかけながら成長し、狩りをしつつ暮らしてきた人達に比べて基本的にゼロだというアネットの考えは、たぶん間違ってない(でも人間以外の動物との接触はゼロだという新事実には納得していないので、ロンドンに帰ったら猫を飼おうと思う)。でもこれって、アネットの仕事でもあるんじゃないの? 彼女は「街で生きる人々を、再び狩猟採集民へと導く」ってんだから。そして、彼女は「都会の人間でも自然に受け入れる」と僕に言ってたもん。

僕らの会話はその後も続き、アネットはアンテロープ(羚羊)の踊りをするシベリアのシャーマンの写真を探してきてくれた(シャーマニズムが「ネイティブ・アメリカン的なもの」という僕の固定概念は正された。その言葉自体はシベリアが起源で、現在では、世界各地の固有の文化に見られる、似たような習慣を総称するために使われているらしい)。僕がその写真の撮影日がほぼ百年前であるということに驚いていると、アネットは冷たい視線で僕を正した。

「人間は、動物と人間の間のちがいを埋めようと、ずっと努力してきたのよ。いつの時代もね」

これに関しては、彼女はまったく正しいと言える。

――続きは本書で!――

(訳者あとがきはこちらから)

イグノーベル賞受賞! 世界があきれた爆笑実験の数々!

ハロー! ぼくはトーマス・トウェイツ、33歳。いい年して父親と同居、銀行からも口座の開設を断られちゃった。仲間はキャリアを得て、人生上向きなのに、今の僕には何もない。そして、これから先も……。こういう人間特有の悩みっていうのを、数週間だけ消しちゃうってどうかな!? 本能だけで生きるって楽しそうじゃない!? 人間をお休みしちゃって、少しの間、動物になれたら、すごくない!?

全部本気でやってみた!

★四足歩行で歩きたい→ヤギを解剖して人の骨格との相同関係を研究!

★草から栄養を摂りたい→草に含まれるセルロースを糖に変える装置を開発!

★何も考えたくない→脳に電気ショックを与える(※よい子は真似しちゃダメ!)

世界があきれた爆笑実験の数々! 抱腹絶倒サイエンス・ドキュメント!

-

-

トーマス・トウェイツ

Thwaites,Thomas デザイナー。2009年、英ロイヤル・カレッジ・オブ・アートを卒業。大学院の卒業制作として行ったトースター・プロジェクトは「ワイアード・マガジン」「ボストン・グローブ」「ニューヨーク・タイムス」「王様のブランチ」など各国メディアで話題となった。

-

-

村井理子

むらい・りこ 翻訳家。訳書に『ブッシュ妄言録』『ヘンテコピープル USA』『ローラ・ブッシュ自伝』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『子どもが生まれても夫を憎まずにすむ方法』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『サカナ・レッスン』『エデュケーション』『家がぐちゃぐちゃでいつも余裕がないあなたでも片づく方法』など。著書に『犬がいるから』『村井さんちの生活』『兄の終い』『全員悪人』『家族』『更年期障害だと思ってたら重病だった話』『本を読んだら散歩に行こう』『いらねえけどありがとう』『義父母の介護』など。『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』で、「ぎゅうぎゅう焼き」ブームを巻き起こす。ファーストレディ研究家でもある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら