第2回 階層や地域をのりこえて

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

ハラスメントの可能性

家を出て、わすれものに気がついた。いそいで、とりにかえる。あわてていたので、靴をぬがず、そのまま玄関からなかにあがった。土足で床の上をあるいてしまうことになる。そして、その様子を見つけた妻から、きびしくとがめられた。靴をはいたまま家にはいらないで、と。

私のことではない。顔見知りの、ニュージーランドで生まれそだった男から、この話は聞かされた。

若いころから、日本にうつりすんでいる。すごした歳月は、本国より日本のほうがながい。日本人女性と家庭をいとなみ、日本の家でくらしている。日本の生活習慣にもなじんできた。母国のそれからは、遠ざかっている。ふだんは、家の中で靴をはくこともない。

しかし、さしせまった事態でうろたえた。うっかり、日本的なしきたりを失念してしまう。幼時から身についた振舞いが露呈した。それが、日本人であるパートナーには、たえられない。反射的に、怒声をあびせてしまったということなのだろう。

異国からきた男と所帯をかまえた人である。たがいの生活様式にくいちがいがありうることは、あらかじめ想定していただろう。少々のずれなら、許容する覚悟もあったのではないか。でも、家へ土足であがりこまれることには、がまんができなかった。ついつい、声をあらげたのだと考える。

今のべた夫婦にかぎったことではない。似たような衝突は、ほかでもおこりうる。たとえば、外国人留学生のホームステイをひきうける家などでも、頻発していよう。

もとより、遠い国からきた人たちをうけいれようとする家庭である。彼らが日本とはことなる文化圏にぞくすることは、おりこみずみであろう。それら多様な異文化にたいしても、受容的であろうと思っているはずである。いわゆるダイバーシティにたいしては寛容でありたい、と。

生魚がにがてな留学生に、たべるようむりじいはすまい。納豆を強要することもないだろう。日本文化のおしつけは、文化的なハラスメントになる。そう自分へも言い聞かせてきた人たちに、ちがいない。

だが、土足で家にあがられれば、平静ではいられなくなる。心をひろくもとうと肝に銘じてはきたが、その精神を見うしなう。怒りがおさえられなくなる人も、けっこういるのではないか。

私じしん、そういうホスト役をつとめた人から聞いたことがある。

欧州からの留学生を、離れの部屋へ滞在させることにした。案内をすると、沓脱ぎ石のところへ、ちゃんと下足をおきそろえている。日本のならわしもわきまえている学生だと、その様子を見て安心した。そのまま、部屋のなかにもあげている。

くだんの学生は畳にすわって、大きな旅行鞄をあけた。荷物をとりだしている。そのなかに、靴が何足かあった。声にはださなかったがが、やはり不快感をいだいたという。そういうものは、畳の部屋へもちこまないようにしてほしい。沓脱ぎ石のそば、縁側あたりで処理をしてもらいたかった。そんな想いが、いやおうなくこみあげてきたらしい。

学生には、あとで機会をもうけ、ていねいに説明をした。そうホスト役の知人は言う。日本人は、家のなかへ靴がはこびこまれることをいやがる。それが民族の心性となっている。ここでくらしていく以上、そのことには心をくだいてほしい、と。まあ、じっさいは部屋で靴を見た瞬間に、さっそく小言を言ったのかもしれない。その点は、私もうたがっている。

大和ハウスのアンケート

社会の分断がとりざたされるようになって、ずいぶんたつ。

二〇世紀後半の高度成長期には、社会階層の平準化が達成されつつあると、よく言われた。一億総中流という標語もとびかったものである。

だが、二〇世紀末からの不景気は、この状態をつきくずした。富める者と貧しい者が、はっきりわけられるようになっていく。人びとの所得格差は、以前よりずっとひろがった。まるで、種族がちがうかのように、生活上の価値観がへだてられていると、よく言われる。

にもかかわらず、上下足の分離に関しては、この見方があてはまらない。貧富のちがいにかかわりなく、日本人は家のなかで靴をぬぐ。土足ですまいへふみこまれることを、嫌悪してきた。この点に関しては、貧困層と富裕層が価値観をわかちあう。

学歴の差も、この文化はのりこえる。中学しか出ていない人も、東大の法学部を卒業した人も、この点ではかわらない。たとえば、低学歴の人びとが家のなかでも靴をはくというようには、ならなかった。あるいは、高学歴の人たちも。

東京への一極集中も、解消しなければならない課題として、しばしば話題になる。地方の危機がさけばれだして、ひさしい。だが、すまいが外履きをうけつけない文化は、あいかわらずたもたれている。都市機能の集中する首都も人口減少を余儀なくされてきた地方も、その点はかわらない。

東北と九州は、文化のありようがちがう。関東と関西のあいだにも、顕著なちがいはある。しかし、家のなかで靴をはくか否かに関しては、偏差がない。北海道から沖縄にいたるまで、ひとしくどこでもぬいでいる。地方差はうかがえない。

階層や地域ごとに、たいていの文化項目はへだたりをしめす。だが、外履きと内履きの区分という習慣は、それらを超越する。日本人という民族に、まんべんなくゆきわたっている。これこそが日本文化論の対象たりうると、私は考える。

大和ハウス工業という会社がある。いわゆる商品化住宅をてがけるハウジングメーカーである。その大和ハウスが「住宅内のスリッパに関する調査」(1995年)を実施した。家のなかで、スリッパをどう活用しているかについてのアンケート調査である。

アンケートの対象とされたのは、大和ハウス製の住宅でくらす人びとにかぎられた。そこから無作為抽出でえらばれた361軒に、調査はこころみられている。回答は350例におよんだという。97パーセントという、たいへん高い回答率を獲得した調査である。

調査期間は1994(平成6)6月15日から30日まで。アンケートをうけとったのは、1989(平成元)年から1992年までの入居者である。

ほかに類似のこころみはない。私にはありがたい仕事である。とりわけ、便所でのスリッパ使用に関する分析は、興味ぶかかった。

しかし、ここではそれらにたちいらない、言及をひかえる。ただ、この調査には、「下足のままの生活」をめぐるそれもふくまれている。スリッパぐらしのついでに、外履きのあつかいもさぐっていた。調査者には、付録のような部分であったろう。だが、私の関心はそこにある。よくぞ、しらべてくれたと感謝する。

ねんのため、ひとことことわっておく。「下足」という言葉に、屋内でもはきつづけるという含みはない。それは家屋のなかだとぬぐ、それこそ下足番へあずけるような履物を、ほんらいさす。

大和ハウスの調査は、屋内でも外とかわらぬ履物ですごすくらしに興味をむけている。だから、「下足のままの生活」という表記には、国語として問題がある。しかし、ほかに類例を見ないこのこころみを、私はうやまっている。引用にさいしては、「下足のまま」という言いまわしを、そのままいかしたい。

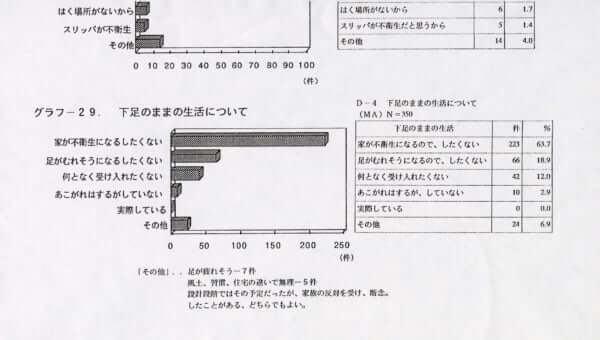

話をもどす。回答者のなかに、家のなかで外履きをぬがない人は、ひとりもいなかった。「下足のまま」くらしているという回答例は、ゼロである。6割以上は、そんなことをしたら「家が不衛生になる」とこたえていた。「足がむれそうになる」という拒絶反応も、2割ちかくある(「住宅内のスリッパに関する調査」)。

やはり、居住空間が外履きをはねつける文化は、国民化されている。さきほど、私はそこに日本文化を見てとった。この判断も、まちがっていないと考える。大和ハウスには、そのお墨付きももらったような気がする。

ただ、この調査は外履きでの居住に好意的な声も、ひろっていた。「外足のままの生活」に、「あこがれはするが、していない」(同前)。そんな返答も、350例中10例ほどあったという。3パーセント弱が、憧憬の気持をしめていたのである。

「設計段階ではその予定だったが、家族の反対を受け、断念」(同前)した。そんな応答も、なかったわけではない。家族さえいなければ、この施主は外履きのまますごせる家をたてていたことになる。

ハリウッドのスターたちが、住居でも屋外とかわらぬ靴をはいていた。そんな映画の記憶が、「あこがれはする」という想いをかきたてるのか。いずれにせよ、家での外履きぐらしを肯定する少数者は、あなどれない。例外としてきりすてはせず、きちんとむきあいたいものである。

すまいでも靴をはく人びと

日本では、国民の大多数が家のなかだと靴をぬぐ。それが国民性のひとつになっている。これまで、何度もそうのべてきた。大和ハウスの住み手にも、その習性はいきわたっている、とのべたところである。

ただ、そんな大和ハウスの居住者にも、外履きぐらしにひかれる人たちはいた。いや、実はそういう生活をいとなむ者も、少数ながら存在する。大和ハウスにすむ人は、あこがれがあってもあきらめているらしい。だが、彼らからはなれれば、それを実現している人も、いくらかは見いだせる。

たとえば、天皇家がそうである。

現天皇のおさなかったころをうつした写真がある。2歳の誕生日をむかえる数日前の写真である(1962年2月20日)。見れば、車輪のついた木馬に、靴をはいたまままたがっている。皇居のリビングとおぼしいところで、未来の天皇は運動靴めいた履き物を装着していた。

昭和天皇夫妻の家庭生活をとらえた映像記録も、いくつかある。吹上御所の居間で、これからテレビをたのしもうとする。たとえば、そんな一瞬がうつった写真ものこされている。見れば、天皇皇后は、ともにけっこうフォーマルな靴をはいていた(1971年4月12日)。

あとひとつ、一家団欒の光景を、こちらは画面で紹介しておきたい。1973年の元日に、やはり吹上御所で撮影された(写真下)。子どもたちが野球盤でたのしむところを、家族が見まもっている。けっこう、アットホームな様子を、この写真はとらえていた。そして、そこにつどった面々は、みな靴をはいている。

これらの写真だけから、彼らのくらしぶりをきめつけるつもりはない。吹上御所の居間でも、靴をぬぐ機会はありうると思う。ただ、これらの写真にうかがえるくらしは、そうとう日本人の平均値とくいちがう。その意味では日本人らしくない、とも言える。少なくとも、大和ハウスの調査が物語る日本人像とは、おりあわない。天皇家は、私の考える日本人論にくみこめないことが、よくわかる。

あとひとつ、のべておきたいことがある。ここまでは、西洋人が土足を家庭にもちこんでいるという前提で、話をすすめてきた。だが、彼らも20世紀のおわりごろから、家では靴をはかなくなりだしている。とりわけ、都会地ではその傾向がいちじるしい。

こういうあちらの新傾向を、どううけとめればいいのか。天皇家の、靴とかかわる生活は、いかに日本文化史上へ位置づけたらいいのだろう。そんなことどもも、いずれは検討していくことにしたい。

*次回は、5月13日月曜日更新予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら