第3回 住まいの近代

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

下駄箱と下足番

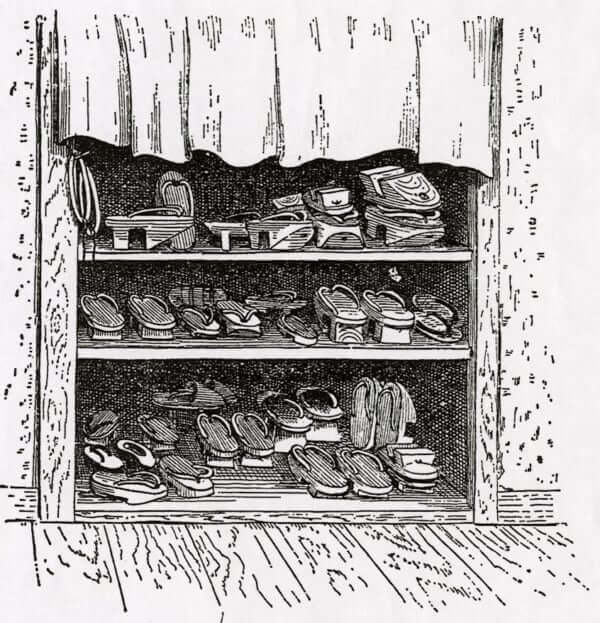

下足番という言葉がある。屋外用の履物で、なかへはいることをゆるさない。そんな施設では、外履きの靴や草履などを、入口であずかる場合がある。そして、それらをうけとり管理する者のことを、下足番とよぶ。

かつては、たいていの芝居小屋が、こういう人をやとっていた。百貨店などでも、彼らが履物の保管をひきうけたものである。

しかし、今の劇場は、たいてい土足のままあがりこめる。百貨店でも、事情はかわらない。場内や店内を裸足で歩く客がいれば、むしろそちらのほうがあやしまれる。あるいは、足をつつむ履物が靴下だけという姿で、うろうろする者も。

日本旅館や和食の店には、今でも下足をあずかるところが、のこっている。客が自らの手で、それらを下駄箱へおさめるよううながす店も、なくはない。神社や寺でも、そういうところは多かろう。個人の住宅とはちがい、不特定の人びとがおおぜいやってくる。そんな空間でも、外履きでの入室をうけつけない場合はある。

余談だが、下駄箱という言葉は今でも生きている。現代人が、あそこへ文字どおりの下駄をいれることは、あまりないだろう。もう、下駄履きの習慣はすたれている。収納するのは靴やサンダルというケースのほうが、ふつうである。にもかかわらず、靴箱という言い方は、ほとんど聞かない。用語としては、下駄箱のほうが一般的である。

下足の収納家具は、下駄の時代からできている。そして、靴の普及した時代には、履物をあずからない施設がふえた。言葉をかえれば、靴をはいたまま入室できるところが多くなっている。外履きの管理箱は、その意味で靴より下駄のほうに、強い親和性をもつ。下駄箱という語彙が温存されたのは、そのためか。

話をもどす。かつての日本社会は、土足で屋内にはいることを、公共的な場でもゆるさなかった。百貨店や芝居小屋にかぎったことではない。今のオフィスにあたるような場所でも、土足は厳禁とされていた。

商人たちが算盤をはじき、帳簿をつける。そういう作業も、かつては畳や板敷床の上でおこなわれた。下足はしかるべきところに、おいている。侍たちの仕事場も、江戸時代の話だが、その点は同じである。彼らも職場、つまり役所や城では草履などを足からはずしていた。

日本人は、家のなかだと外出用の靴をぬぐ。土足で床にあがることはない。このならわしは、階級のちがいをこえ、わかちあわれている。地域差も見られない。ごく特殊な人びとをのぞけば、それが民族共通の生活習慣となっている。そこに日本文化論がなりたつ可能性を見たいと、これまで私はのべてきた。

しかし、この土足ぎらいとでも言うべき感性には、歴史がある。それが通用する範囲は、しだいにせばめられてきた。時代が下るにしたがい、まかりとおる区域は小さくなっている。とりわけ、公共的な場での凋落はいちじるしい。

かつては、おおぜいの人があつまる場でも、屋内なら履物をぬがされた。だが、今はそういう場所が、よほどかぎられるようになっている。寺社や旅館か和食の店、あるいは規模の小さいクリニックぐらいに限定されだした。たいていの公共空間が、土足での入館をうけいれるにいたっている。

ほぼ百パーセントの人びとが、外履きでの歩行をゆるさない。そんな場所は、個人のすまいだけになってきた。パブリックな領域からはしめだされ、プライベートなエリアへ局所化されている。

なるほど、屋内での土足厳禁という習慣は、民族的な感受性とともにある。だが、かつてのそれは、屋根でおおわれた床の、ほぼ全域にゆきわたっていた。今は、あるかぎられた場所でしか作動しない。この文化を全面的にたもっているのは、住宅だけなのである。土足嫌悪の心情は民族性にねざすが、その力はおとろえてきたと言うしかない。

小中学校、高等学校でも、上下足の分離をしいられた。そういう記憶をもつ人は、おおぜいいると思う。しかし、土足で教室へはいれる学校も、じつはけっこうある。少数だが、存在する。やはり、土足ぎらいの心性を、いちばんね強くとどめているのは住宅だと考える。

プライベートとパブリック

今、大多数の日本人は、日常的に洋服を着用する。とりわけ、勤務時の服装にその傾向はいちじるしい。和装ではたらくという人は、ほとんどいないだろう。落語家や芸妓をはじめ、和服で職務に従事する人たちも、一部にいる。僧侶や神官も、洋装ではないが、まあ例外的な職業人だと言ってよい。

だが、江戸時代までの日本人は、つねに和服をはおっていた。それこそ、身分や地域のちがいをこえ、伝統的な衣服に身をつつんできたのである。いわゆる南蛮時代をべつとすれば、そもそも洋服の普及じたいがありえなかった。

様子がかわりだしたのは、幕末の開国をむかえてからだろう。西洋諸国の軍事的な優位を知った幕府や少なくない藩は、軍隊の西洋化にのりだした。武器や戦闘技術のみならず、軍服も西洋にあわせだしている。

明治の廃藩置県以後は、政府の官僚たちが洋服を身につけだした。内閣制度が確立してまもなく、それは公務員の義務となる。羽織袴をはじめとする和服での出勤は、ゆるされなくなった。

20世紀には、勤務着の洋装化が、サラリーマン一般へおよんでいく。1920年代には、半数以上の男たちが、洋服姿で外をあるきだした。20世紀のなかばをすぎたころには、大半の仕事着が洋装になったのである。

ただ、外では洋服でつとめだした男たちも、家へかえれば着物姿になった。きゅうくつに思えた洋服はぬぎ、肩がこらないと感じられる和服へきがえている。20世紀のなかばごろまでは、それが標準的な勤労者の生活スタイルだった。しかし、20世紀後半の高度成長期には、室内着からも和服は追放されていく。家でくつろぐさいのウェアも、しだいに西洋化していった。

女たちの場合は、学校から洋装化がすすんでいったと思う。いわゆるセーラー服も、1930年代には多くの女学校に普及した。しかし、そんな女学生たちも、家へかえれば和服姿になっている。少なくとも、20世紀のなかばすぎごろまでは。まあ、今は彼女らも、家の内外を問わず洋装が常態となっているが。

おおざっぱに、話をまとめよう。近代日本の服飾史は洋装化の途をたどってきた。そして、そのコースは、勤労の場をはじめとする公共空間から端緒がひらかれている。西洋化の波は、まず公的なところから浸透していった。いっぽう、私的なすまいは、おそくまで和装をたもたせている。その意味では、伝統をたもつ保守的な場として機能した。

この論じっぷりは、自分で言うのもなんだが、単純でありすぎる。地域差や階層差、そして職種によるちがいから、目をそむけている。何より男女差、ジェンダーの溝をないがしろにしてしまった。しかし、家庭が洋装化にたいする防波堤の役目を、しばらくになったことは、いなめまい。

日本では、屋内での土足をいやがる心性が、伝統的にねづいていた。だが、近代化以後、それは公共的な空間からの撤退を余儀なくされている。さまざまな場が、外履きの靴などをうけいれるようになった。ただ、家庭は土足厳禁の民族精神を維持する、最大のよりどころでありつづける。

公的な場から追放されても、すまいのなかでは温存される。この同じ経緯を、土足ぎらいの心性は、和装の伝統とともにたどってきた。両者と社会や住居のかかわりには、どこか並行的な要素がありそうである。

だが、すまいにおける部屋着としての和服は、今日ほとんど消滅した。いっぽう、土足ぎらいの習慣は、まだ健在である。和装と同じように、公の場からはおいだされてきた。にもかかわらず、住宅では、ほぼ十割の水準でたもたれている。こちらのほうは和服より、よほど深く民族性にねざすことがしのばれる。

敷居も鴨居もなくなって

「敷居が高い」という言いまわしは、今でもよくつかう。高級すぎて近よりがたい状態を、このごろはさすようである。「あの店は敷居が高いからたちよれない」などといった物言いを、しばしば耳にする。

この慣用句に、もともとそういった含みはない。ほんらいは、不義理がつづいて訪問しづらくなった様子をあらわす文句である。それが、いつのころからか、ちがうニュアンスでもちいられるようになった。

そう言えば、このごろの新築住宅に敷居のそなえがあるところを、まず見ない。これとペアになる鴨居も、ほぼ見かけなくなった。間仕切りの襖や障子などが敷居の上を、鴨居にもささえられスライドする。この光景が、今の新しいすまいからは消えだしている。慣用句の意味合いがゆらぐのも、やむをえないということか。

さいきんの間仕切りは、たいてい上からつるされている。カーテン状のスライディング・パーティションに、とってかわられた。そして、こういうものをつかえば、敷居をもうける必要はなくなる。現代住宅から敷居がなくなったゆえんである。

敷居がとりはずされた床は、たいてい面一で構成されている。端から端へ、それこそ便所にいたるまで、フローリングしあげとするのがふつうである。畳の部屋もないバリア・フリーの住宅が、今はふえている。マンションでは、玄関の土間までふくめ段差のないところが、少なくない。

かつての日本家屋は、床が三和土の土間と板の間、そして畳の部屋にわかれていた。それぞれの床面は、高さをちがえていたのである。のみならず、敷居が床へ凸状の小さな突起をあたえていた。あちらこちらに、段差ができていたのである。バリア・フリーとは、およそ言いがたい形状になっていた。

だが、このごろの床は高低差をなくしている。台所や番所と居間が、同じフロア―にならべられだした。おまけに、座敷や床の間は、おおむね姿をけしている。伝統的な日本家屋とは、ずいぶんちがう形に変貌した。誤解をおそれず書けば、もう日本家屋とはよびづらい姿になっている。

すまいの本質を、保守精神の場だときめつけることはできない。そこにも、近代化や西洋化の波はおしよせている。集成材や合板の使用が一般化された。洋便器やシステム・キッチンの導入も、あたりまえになっている。今の日本家屋は、かつての「日本」をあまりとどめない。

にもかかわらず、と言っていいだろう。われわれは、土足がゆるせないくらしを、あいかわらずたもっている。玄関までふくめ床の段差をなくしてもなお、靴では家にあがりこもうとしない。くつろぐための和装をてばなしたが、土足厳禁の精神は強固にたもっている。くりかえすけれども、やはりそこには深い民族性があるのだと考えたい。

*次回は、6月10日月曜日配信の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら