第4回 南蛮時代のミサ聖祭

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

畳とカトリック

天橋立は、京都府の宮津市にひろがる名勝である。そして、同市には、ヨハネの天主堂がある。こちらはカトリックの教会である。建物は1896(明治29)年にたてられた。フランスのルイ・ルラーブ神父が開設したという。

今も、ここでは、毎週日曜日にミサがおこなわれる。現役の教会である。そして、そういう施設としては、おそらく日本でいちばん古い。

木造だが、構えはゴシックやロマネスクの教会を手本としている。正面には薔薇窓らしいしつらいがある。縦長の窓には、ステンドグラスがはめられている。天井にもリブ・ボールトがあしらわれた。西洋の聖堂にならった教会だと、いちおうみなしうる。

だが、教会らしい座席や卓台はない。あつまった人々のすわる場所には、畳がしきつめられている。ここでのミサには、外履きをぬいだうえで参列することとなる。日本の伝統的なくらしによりそった教会だと言える。

堂内の柱は、コリント式になっている。ささえる礎石は、八角形にきざまれた。そのため、柱と礎石が床から立ち上がるところで、畳は八角形状にくりぬかれている。畳にたいするカッティングとしては異様である。だが、これも和洋折衷の必然的な結果なのだと言うしかない。

寺の仏堂は、たいてい畳敷きとなっている。土足厳禁というところが、大半をしめる。だが、キリスト教の聖堂に、あまりそういう例はない。おそらく、プロテスタントの教会には、ひとつもないような気がする。

カトリックにしても、宮津教会のような例は少なかろう。ただ、こちらの宗派には、いくつか畳敷きの会堂がある。たとえば、熊本の天草にたつ崎津教会(1935年竣工)が、そうなっている。山形の鶴岡教会(1903年竣工)も、同じ例にふくめてよい。

もっとも、鶴岡教会ではパイプ椅子が用意されている。信者たちは畳の上であっても、椅子に腰をかけながら、ミサの時間をすごしうる。その点では、正座を慣例化させている崎津教会との間に、溝がある。いずれにせよ、畳敷きとの親和性はカトリックのほうが強そうである。

さて、日本にはじめてキリスト教がつたわったのは16世紀のなかごろであった。フランシスコ・ザビエルの鹿児島上陸(1549年)が、そのさきがけだとされている。ザビエルはイエズス会の宣教師で、日本にカトリックの信仰をもたらした。以後、17世紀のはじめごろまで、この宗教は勢力をのばしている。教会や神学校なども設営した。

そして、それらは木造でくみたてられている。床には、たいてい畳がしきつめられた。その割合は、明治以後にもうけられた教会より、よほど高い。今、例外的だとみなされる畳敷きのほうが、当時は一般的であった。

ここからは、いわゆる南蛮時代の記録にしたがって、かつての様子を見ていきたい。

宣教師たちの記録から

ザビエルは、山口に本拠をおく戦国大名の大内義隆から保護をうけた。そのことを、ザビエルじしんが書きとめた記録ものこっている。たとえば、離日後にインドのコチンから本部へおくった手紙が、そうである。これによれば、大内はザビエルらへ、つぎのような住居をあたえていたらしい。

「領主は、一つの寺院を私達の住居として与へた。私達がこの寺院に引き移るや否や、私達から神の言葉を聴くために、無数の人々が押しかけて来た」(「書翰第三〇[EP・96]」『聖フランシスコ・デ・サビエル書翰抄 下』1949年)。

仏教寺院のひとつがあてがわれたのだという。大内もザビエルらに、西洋的な教会をたててやろうとは思わなかったようである。そして、もらったその施設を、宣教師たちは布教の場としても活用した。じっさいに、地域の住民をこの寺へあつめてもいる。

宗教としてのキリスト教は、仏教や神道との共存や融和へむかわなかった。唯一神の信仰にこだわり、他宗を異教としてはねつけている。布教の過程で、寺社の建物をうちこわすことだって、ままあった。

しかし、僧侶のいなくなった仏堂などをあたえられるケースも、なかったわけではない。また、当時の日本に、西洋建築をてがけられる職人はいなかった。来日した彼らも、基本的には日本建築でくらさざるをえなくなる。襖や障子が部屋をわける畳敷きの日本建築で、夜露はしのいだのである。日本の宗教は拒絶したが、建物は寺もふくめうけいれた。

ザビエルが日本をさった十四年後、1565(永禄8)年のことである。京都の朝廷は、宣教師たちを、一時期都から追放した。同地で布教にあたっていたルイス・フロイスも、たちのきをしいられている。この決定に、京都のキリシタンたちはおもしろい行動をとった。その対応ぶりを、フロイスはこうつたえている。

「彼らは、司祭が去った後には、異教徒らがただちに教会の中で破壊を始めるだろうと知らされると、さっそく教会を空っぽにし、すべての戸、木製の窓、階段、畳などを取り去って自宅に運び始めた」(松田毅一、川崎桃太訳『完訳フロイス日本史②』2000年)。

この記述から、京都の教会には畳がしかれていたことが、よくわかる。また、少なからぬしつらいが緊急避難的にとりはずされた点は、興味深い。なかでも、すぐに階段が信者宅へはこばれたという指摘は、目をひく。かぎりなく梯に近い、いかにも日本建築らしい階段だったことが、おしはかれる。

都をおわれた宣教師たちは、しかし河内のキリシタンにたすけられた。彼らに支援の手をさしのべたのは、結城弥平次という小領主である。その結城が設営した新しい教会のことを、フロイスはこうつたえる。

「それは瓦葺きで、内部には百枚の畳が敷かれ、司祭や修道士たちがそこに来た時に彼らのために用立てられる非常に清潔でよく設備された幾つかの居間がついていた」(同前)。

百枚の畳がしかれた館を、イエズス会士たちのために提供したという。もちろん、フロイスらを歓迎するための寄進である。日本の信者たちは、西洋の宣教師も畳の部屋をよろこぶはずだと、信じてうたがわない。また、西洋人たちも、それらをありがたくちょうだいした。畳にあらがったという記録は、ひとつもない。

話題をかえる。明智光秀が本能寺で織田信長をうったのは、1582(天正10)年のことである。このあと、まもなく信長の居城であった安土城も、焼けおちている。

生前の信長は、キリスト教に好奇心をいだいていた。安土城のすぐそばに、宣教師が修道院や神学校をいとなむことも、みとめている。じっさい、それらは宣教師・オルガンティーノの指導により、建設がすすんでいた。

だが、安土城の焼失後、ここは掠奪されつくす。ふたたび、フロイスの叙述によれば、以下のような被害をこうむったらしい。

「家具のみならず、鍋、浅鍋、部屋の戸、窓、畳、襖、(中略)同所に集められていた材本までも持ち去られたので、残るものといえば運搬できない柱と屋根だけであった」(同前③)。

畳や襖まで、ねこそぎうばわれたのだという。安土の修道院や神学校は、宣教師たちが建設に力をつくした施設であった。信長らをはじめとする有力者からあたえられたものではない。それでも建物は、材木で構成され、畳や襖がはめこまれている。日本建築の枠をこえようとはしていない。宣教師たちに、西洋建築を日本へもちこむ意欲はなかったようである。

南蛮屏風から見えること

16世紀に、西洋人たちは日本へやってきた。彼らは商業活動や、キリスト教の普及につとめている。その光景を、しばしば日本の絵師たちは画題にとりあげた。数点の屏風にえがかれた画像が、今ものこっている。いっぱんに、南蛮屏風と総称されるが、そこから布教の様子を見ていこう。

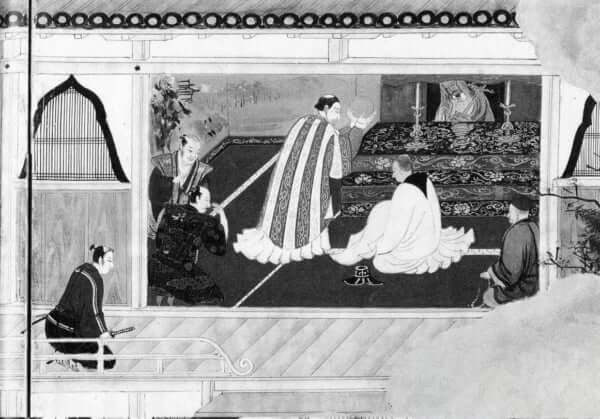

たとえば、ミサの光景をえがいた一枚がある(図1)。司祭が聖餅をかざし儀式を執行する絵になっている。日本人の信徒たちは、みな踵の上へ腰をおとしていた。いわゆる正座の形で、すわっている。しかし、白衣の西洋人助祭には、それができなかったようである。膝をたてているらしいことが、白衣のふくらみからしのばれる。

いずれにせよ、ミサは畳の上でとりおこなわれた。手前は手すりのある、板をはった縁側になっている。窓は禅寺によくある花頭窓である。どこかの寺院をつかって、この祭典はいとなまれたのだろうか。とにかく、ヨーロッパだとありえないミサではあった。

図2は、日本でたてられた教会の内側を、外からながめる構図になっている。来日した宣教師が日本人の奉仕者、つまり同宿と問答をくりひろげているようである。

両者のやりとりは、畳に腰をおとした状態でかわされている。宣教師がどのようにすわっていたのかは、不明である。しかし、彼らが教会でも畳のくらしになじむようつとめていたことは、うたがえない。

なお、この教会では開口部が、床から天井近くの鴨居あたりまでくりぬかれていた。襖が内側の空間をへだてるつくりになっている。これもまた、ヨーロッパの教会では見かけない造作だと言える。宣教師たちは、すっかり和の建築文化におさまっていたということか。

図3は懺悔の様子をえがいている。日本人のキリシタンが、格子ごしに来日宣教師とむかいあう。そうして、罪の告白におよぶ場面があらわされている。髷をゆった信者は、畳の上で正座をしていた。目線の高さは、聞きとる側とかわらない。宣教師のほうも、床に腰をおとしていたのだと考える。

もちろん、聞き手のいる側は、床の位置が告白者のそれより低かった可能性もある。宣教師は、半身分ほど下げられた床にたっていた。あるいは椅子にすわっていたのかもしれない。

しかし、畳や障子の具合を見るかぎり、これはまがうことなき日本建築である。そして、当時の建物に、今のべたような段差がもうけられることはなかったろう。懺悔者と視線の高さがそろう宣教師もまた、床の上へじかにすわっていたのだと判断する。それが板間か畳敷きの間だったのかは、格子のむこう側で、わからないのだけれども。

さきほどは、ザビエルやフロイスの記述から、往時の宗教施設をかえりみた。それらが畳敷きの日本建築であったことを、文献類から論じている。そして、南蛮屏風の画面も、西洋人が和の空間で布教にあたったことを、しめしていた。文字記録と絵画資料の両方が、同じ情景をつたえている。畳でのミサも、ごくふつうにあったのだと、みとめたい。

*次回は、7月8日月曜日更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら