第11回 ロシアから英米へ

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

ペリーの場合

いわゆるペリー艦隊は、1853年の7月8日に浦賀へやってきた。14日には、久里浜で浦賀奉行へ、アメリカ大統領の親書をわたしている。アメリカとも外交関係をむすんでほしい。そんな要望を、とどけていた。

不本意ではあったが、これを幕府はうけいれている。翌年の3月31日には、日米和親条約を締結した。下田と函館の2港を、アメリカにひらいている。米船の寄港を、この2港ではみとめたのである。

これがきっかけとなって、ヨーロッパの国々も、同種の条約調印を幕府に要請した。そのいきおいにおしきられ、日本はアメリカ以外の国へも門戸をひらいている。オランダという例外をのぞき、欧米に背をむけるじゅうらいの方針は放棄した。

以後、日本は欧米列強の圧力とむきあわざるをえなくなる。西洋文明との対峙も、余儀なくされた。この急激な変化は黒船ショックへの対応として、よく語られる。

話をもどす。ペリーとその一行は、1853年7月14日に久里浜へ上陸した。浦賀奉行らに親書をてわたしている。その贈呈式がおこなえる応接所を、事前に幕府は現地でこしらえた。臨時の施設であり、西洋で接客につかわれるような椅子は、あつらえていない。

この翌年、1854年にもペリーは来航した。3月8日から横浜で、和親条約へむけての交渉をはじめている。そのため、この地にも幕府は応接所をもうけ、そこでペリーらと対面した。

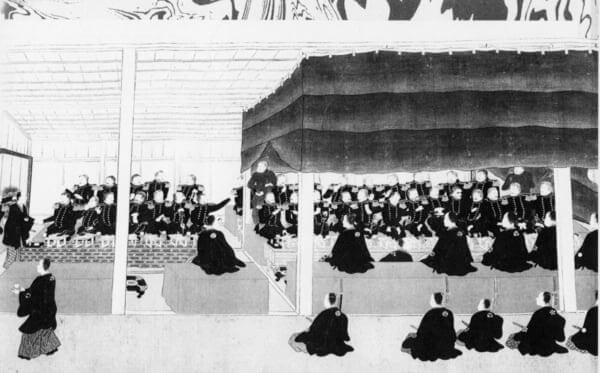

彼らと幕吏の対峙する様子をうつした絵が、のこっている(図1)。阿部旧伯爵家の蔵品である。幕府で外交も担当した老中首席の阿部正弘が、記録としてえがかせた。

見れば、あいかわらず、西洋的な椅子は準備されていない。それでも、板に脚をつけた床几をもちこんでいる。幕府なりに、洋風の座礼へ配慮をしたということか。それにしても、正座の侍と床几に腰かけたアメリカ人のむきあう様子は、興味深い。

久里浜や横浜での話しあいについて、今ふれた。しかし、この段階では、まだ幕府の公的な認定がとりつけられていない。条約の批准交換は、すまされていなかった。そちらは1855年2月21日に、下田でオーソライズされている。

この批准に、しかしペリーは直接かかわっていない。もう、アメリカへかえっている。下田で、じっさいに外交をてがけたのは艦隊参謀長のアダムスである。そして、アダムスは1855年1月26日に下田へたどりついた。日本側の和暦にしたがえば、その日付けは安政元年の12月9日となる。

アダムスらをむかえ、幕府の担当者たちは宴席をもうけている。その光景をとらえた「外交接待図」という絵がある(図2)。その書きこみに、「安政元甲寅年十二月」とある。

これを、安易に西暦へ換算して、1854年の情景だとみなすべきではない。ましてや、1855年に下田へきたアダムスの絵ではないと判断されるのも、こまる。「安政元甲寅年十二月」は、1855年の1月中旬から2月中旬にあたる。図の「接待」は、まちがいなくアダムスらをもてなしの相手とした。誤解のないよう、書いておく。

さまつな暦の問題にこだわった。絵の中身を検討していこう。

どちらも、室内であり、壁は和風になっている。床が畳であることを、はっきりしめす線は、この図にひかれていない。だが、壁の様子から、畳敷きの部屋であったことは、じゅうぶんおしはかれる。そもそも、公的な宴が板の間でもよおされるとは思えない。

そして、ここには西洋的な椅子が用意されていた。脚の長い、やはり西洋的と言いうるテーブルも、もちこまれている。幕府の仕事をうけおう職人が、見よう見まねで工作したのだろう。そして、それらは畳の上におかれていた。長崎のオランダ屋敷を例外とすれば、洋家具の下が畳となる、その嚆矢であったろう。

また、アダムスたちは靴をはいていた。日本の侍たちは、足袋で足先をつつみ宴席にくわわっている。畳の上で、足袋履きの日本人と靴履きのアメリカ人が、交歓しあったことになる。たがいに違和感をいだいたろう。だが、とにかく、この状態で「接待」はなりたった。

ざんねんながら、ペリーらの記録に履き物をめぐる幕府との交渉は、書かれていない。「外交接待図」の靴が、どういう靴だったのかは不明である。土足だったのか、それとも室内靴だったのかは、読みとれない。ただ、アメリカ人たちが畳の上でも靴をはきつづけたことは、うたがえないようである。

ハリスははきかえた

日米和親条約がむすばれた、その2年10ヵ月後に、アメリカは日本へ総領事を派遣した。ハリスを下田へおくりこみ、その任にあたらせている。日米修好通商条約を幕府に締結させたのは、このハリスである。

ハリスは1857年12月7日に、江戸城をおとずれた。老中首席の堀田正睦とあうためである。幕府の宰相とも言うべき堀田と対面し、直に交易の開始を要請した。通商条約はこの過程をへて、翌年の7月29日に調印されている。

さて、ハリスの江戸城訪問についても、絵画的な記録はある。登城して、大広間へむかうところを、これはえがいている(図3)。画中に「安政四年丁巳十月二十一日」とあるのを、あやしむ必要はない。さきほどと同じで、西暦と和暦に一ヵ月半ほどのずれが生じたまでである。

いずれにせよ、これは江戸城内の光景である。屋内の廊下や畳の上を、ハリスらはすすんでいる。そして、彼らの先をゆく奉行や大目付は、裾が足より長い長袴をはいていた。殿中にふさわしい装束を、身につけている。ハリスらも西洋的な外交儀礼にのっとり、靴をはいたのだとみなしうる。この靴を、ハリスの日本滞在記は、つぎのように説明している。

「私が駕籠から出ると、私の『靴持』は新しい、汚れることのないエナメルの革靴を私に差しだした。私はそれを穿いた。日本人は身分のある者も草履をみな外に脱いで、足袋だけで屋内へはいる。これには十分な理由がある。前にも記したように、日本のマットは掛椅子、寝椅子、食卓、寝台の用をなしているからだ」(『ハリス日本滞在記 下』1954年)

ハリスらは駕籠で、江戸城まではこばれた。城内の入口では、「靴持」が室内靴をたずさえながらまっていたという。草履取りのような下僕を、幕府は用意していたのかもしれない。あるいは、ハリス側が事前に自分たちの「靴持」を、城の玄関で待機させたのか。城へむかうハリスに、「靴持」がつきそった可能性もある。いずれにせよ、ハリスはそこで、まだ土よごれのつかない靴へ、はきかえた。

この44年前に、似たような事態が日本とロシアのあいだで、おこっている。松前奉行らとの交渉へのぞむリコルドは、靴を着用することにこだわった。だが、土足をきらう日本人の抵抗は強く、妥協をしいられる。そこで、べつの靴に屋内でははきかえるという便法を想いつき、交渉の場をのりきった。

1813(文化10)年の今のべた手順と、ハリスがやったことはかわらない。同じ段取りで、日本側の作法に歩みよっている。ただ、リコルドはこの手をひねりだす前に、少なからず思案をした。考えあぐねたすえに、妙案としてもちだしたのが、このやりかたなのである。しかし、ハリスが事前に思いなやんだ形跡はない。19世紀なかばには、上下足の交換という手法が、前例として記憶されていたようである。

ともかくも、ハリスは日本人が畳の清浄性にこだわることを理解していた。畳に腰をおとして生活する。食事をし睡眠もとる。そんな畳の上へ、土足であがるのはまずいと、わきまえていた。それでも、彼らに靴をぬいだ外交はありえない。だから、土ぼこりのついていない靴へ、ハリスらははきかえた。靴の着用じたいは、ゆずれなかったのである。

オールコックとスエンソン

オールコックは、ハリスと同じころ、幕末の日本に滞在した。イギリスから派遣された駐日総領事である。対日交渉のありかたでは、しばしばアメリカのハリスと対立したことで、知られている。

1860年の8月25日には、江戸城で将軍家茂と対面する機会をもった。その謁見場面をつたえる絵がある。当時の『イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ』で、それは報じられている(1860年12月15日号、図4)。日本の侍たちは畳や縁側で正座をして、英国領事らをまちうけた。そのあいだを、オールコックらは靴履きのままとおったことが、見てとれる。

じつは、この靴も上履き、室内用であった。彼の日本滞在記には、こうしるされている。

「宮殿のこぎれいな畳をよごしたり、みっともないなりで国王の面前へ出ることのないように靴をはきかえた」(『大君の都 中』1962年)

清潔な畳に泥をつけるのは、よくない。だから、土足はさけるという。オールコックも、畳が土ぼこりをきらう事情には、気づいていた。しかし、将軍と靴もはかずに対面するような見苦しいまねは、したくない。やはり、儀礼の場に靴は不可欠である。以上のような判断から、畳をよごさずに歩ける靴へはきかえている。

くりかえすが、オールコックはハリスといさかいをおこしやすかった。幕府とのむきあいかたをめぐっては、おりあいのつかないことが多かった人である。だが、それでも履き物をめぐる外交儀礼では、ともに同じ態度をとった。日本と西洋の外交官がむきあえば、必然的にそうならざるをえなかったのだろう。

あとひとつ、スエンソンの日本体験記を紹介しておこう。デンマークの人だが、幕末にフランス海軍の士官として来日した。日本に滞在したのは、1866(慶応2)年から翌年までである。その記録に、こうある。

「当初、日本の当局の面々と同席する機会をもった西洋人は、長靴を脱がずにすむ許可を得るのに非常に苦労した。日本人は、制服で正装した将校が靴下姿で立っていることの滑稽さが理解できず、何度か悶着が起こりそうになったが、そんなときには、待ち合わせた場所に到着した西洋人は長靴を脱ぎ、日本人の礼儀作法をそんなに踏みにじることにはならない短靴に履きかえることによって、なんとかその場を切り抜けたのだった」(『江戸幕末滞在記』2003年)

日本と西洋が外交の場でむきあいだしたころは、よく履き物のことでもめた。しかし、時代が下るにつれて、両者は和解の手立てへたどりつく。西洋人が入室前に新しい靴へはきかえる。このやり方で、双方の顔がたつようになったというのである。

じっさい、このとおりに歴史はすすんできた。ここまでのべてきた経緯も、おおむねスエンソンの概観につきている。ただ、私はややくわしく、また、その源流が日露交渉史へさかのぼると論じた。新味があるとすれば、そこであろう。なお、スエンソン以外にこういう指摘をのこした人は、まだ見つけられていない。ねんのため、のべそえる。

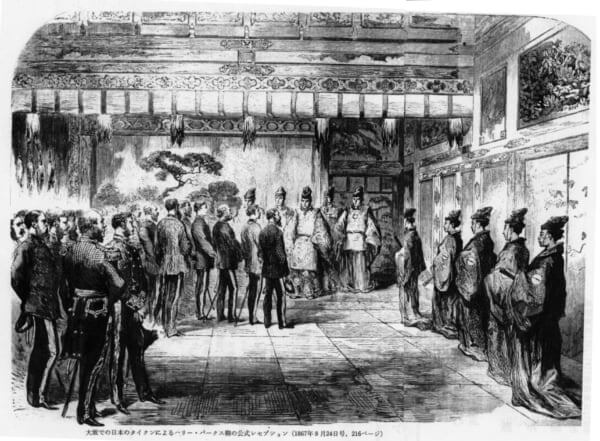

図5を見てほしい。イギリスの駐日公使であるパークスが、大阪城にいる将軍慶喜のもとをおとずれた。その時にもよおされたレセプションの様子を、えがいている。1867年5月2日の光景である(『イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ』1867年8月24日号)。

図4もそうだが、畳がみな正方形の、いわゆる坊主畳になっている。大阪城の広間に、この畳はありえない。イギリスにいたイラストレーターが、畳のことをよくわからないまま線をひいたのだろう。

いずれにせよ、パークスらは靴履きのまま、畳の上をすすんでいる。文献的なウラはとれていないが、これも上履き、室内靴だったろう。西洋人が、靴で屋内の床へ上がる西洋流を日本で強行したと、言いすぎるべきではない。彼らなりの妥協もあったのだと考える。

*次回は、2月10日月曜日更新の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら