「生真面目で、勤勉な」少年時代

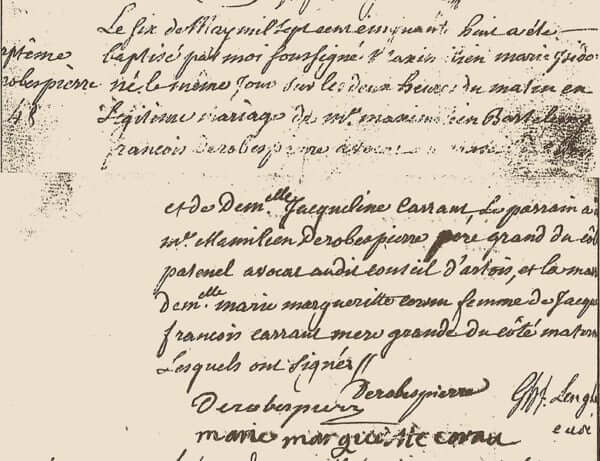

アラスは、フランス北部アルトワの州都(県庁所在地)である。その地で、弁護士のフランソワ・ド・ロベスピエールとジャクリーヌ・カロの長男として、1758年5月6日に生まれたのがマクシミリアン=マリ=イジドール(洗礼名)、のちの革命家マクシミリアン・ロベスピエールである。ロベスピエール家は、300年前に遡るとされる法曹一家で、マクシミリアンも将来、法曹の道に進むことになる*。

フランソワは、州の最高裁判所である州上級評定院で弁護士をしていた。彼(当時26歳)がビール醸造業者の娘カロ(当時22歳)と結婚したのは1758年1月のこと、その4ヶ月後に生まれたのがマクシミリアンだった。そして、1760年から63年のあいだにシャルロット、アンリエット、オギュスタンと立て続けに子どもが産まれるが、翌年、一家を悲劇が襲う。難産が理由で母カロが急逝したのである。父は精神に変調をきたして家庭を離れ、他の地で役人になったとも伝えられるが不安定な生活を続け、子どもたちは叔母や祖父母に預けられた。つまり、一家は離散することになったのである。ロベスピエール、わずか6歳の出来事だった。

妹のシャルロットの回想によれば、兄は母のことを語る際はいつも目に涙を浮かべていた。そして、この不幸のために、「騒がしく、乱暴で陽気」だった子どもは、「生真面目で、思慮分別のある、勤勉な」少年になったという。いまや騒々しい遊びよりも、読書とチャペルの模型を作ることに興味を抱くようになっていた。この回想がどこまで正確かはともかく、マクシミリアン・ロベスピエールにとって、母親の死が大きな心の傷痕となり、早くも人生のひとつの転機を迎えていたことだけは確かだろう。

では、ロベスピエールはどのような幼少期を過ごしたのだろうか。幼少期の不幸や貧困がトラウマとして残り、彼のその後の人生を決定したとする論者も少なくない。だが、実際のアラスでの生活は穏やかで規則正しいものだった。彼とその弟を引き取った母方の叔母は敬虔さで知られ、2人をよく世話したという。結局、ロベスピエールは、伝記作家のマクフィーが「信仰の要塞」と呼んだアラスで、「徹底的にカトリック的な子ども時代を送った」のだ。しかも、妹たちの住居は数分しかかからない距離のところにあって、しばしば会うことも可能だった。

他方で、この町では3人に1人がその日暮らしで、マクシミリアン少年も物乞いや浮浪、犯罪を日々目の当たりにしていた。それが彼の少年時代の原風景として頭に焼き付けられ、その後の革命家の歩みに影響を与えたことは十分に考えられる。この頃、同地を訪れたイギリスの著名な農業経済学者、アーサー・ヤングは、その印象を次のように書き残している。「その土地の労働力の大部分は収穫期のさなかだというのに失業してぶらぶらしている」(『フランス旅行記』[宮崎洋訳『フランス紀行』]、1788年)。

こうした教会と都市の静と動、ある意味では正反対の世界のなかで育った少年を革命の指導者へと導くのは、なによりもその土地の教育環境である。アラスは、学校教育では長い伝統のある町で、識字率も他の地域に比べて高かった。8歳でその町の学校に通い始めた頃には、すでに文字が読めるまでになっていたロベスピエールは、その能力を発揮し、すぐに頭角を現すことになる。

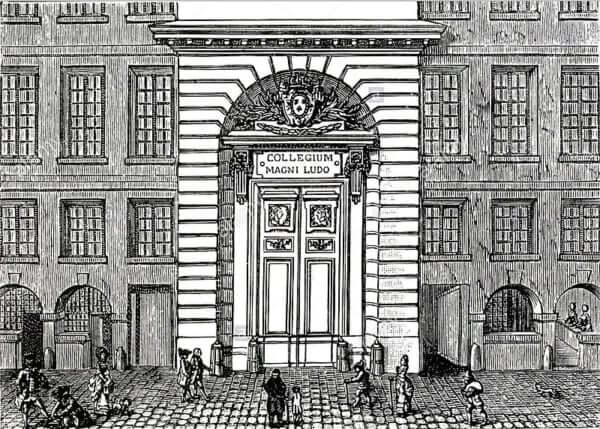

11歳の頃には、成績優秀のために奨学金を獲得する。そして、アラスのコレージュ(中等教育学校)の提携校であったパリの名門コレージュ、ルイ=ル=グラン(=ルイ大王)学院への入学が認められたのである。そのため、母そして(母の死後は)叔母、祖母や妹という女性たちに囲まれた親密な環境から離れ、大都会パリへと単身向かうことになる。馬車に揺られること24時間、ようやく辿り着いたパリは少年を圧倒する都市だった。

「ローマ人」と呼ばれて

ルイ=ル=グラン学院は、カルチェ・ラタンのサン=ジャック通りにある、16世紀半ばに創立されたパリ大学に附属するコレージュである(当時は今日のように中等教育が前期と後期(高校)とに区別されていなかった)。規則正しく、相当に厳しいことで知られていた。午前5時半に起床すると、お祈りから始まり聖書の学習と暗誦、その後でようやく朝食をとり、午後9時15分までプログラムに従って勉学に励む。このように一転、田舎の親密な環境とはまったく異なる、都市での厳格な規律に従う「スコラ学的で男性的な世界」で生活をすることになったのである。

当然、全国から優秀な児童が集まるわけだが、そのなかでも、ロベスピエールは2年も経たないうちに異彩を放つようになっていた。当時「学監」を兼任していた副校長はそう回想している。アベ・プロワイヤールというこの男の親族の1人はアルトワ州上級評定院の弁護士で、一家はロベスピエールの田舎と深い結びつきがあったのだが、プロワイヤールはこの「怪物」をひどく嫌っていた。彼は続けてこう証言している。

彼は自分の勉学のことしか頭になかった。自身の勉学のためなら他のことはどうでもよかった。勉学は彼にとってすべてだったのだ。……ほとんど口を開かず、話すときは、人々が彼の話に耳を傾ける気になっているときだけだった。(マクフィー『ロベスピエール』)

この回想からは、「生真面目で、勤勉な」少年の姿が垣間見える。と同時に、そこには勉学だけが自身を何者かにしてくれるという確信のようなものがあったのではないか。もちろん、伝記作家の言うように、この頃には「3人の弟妹たちへの責任」も強く感じていたことだろう。

初年時(文法科生)、そして15、6歳(修辞科生)にはラテン語やフランス語、そしてギリシア語などを学ぶが、最上級の哲学科生になると古代ギリシアやローマの歴史や道徳哲学、キリスト教思想を学ぶようになる。そのテキストのなかには、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』やプルタルコスの『英雄伝』などがあった。また、主に使用されたテキストとして、「共和政ローマのもっとも輝かしい時代」に書かれたものが採用され、そこには祖国愛や自己犠牲などの「美徳」とともに、「贅沢、貪欲、陰謀、堕落といった悪徳」が描かれていた。

このカリキュラムで使用されたテキストのなかには、有名なキケロ(前106-前43年)によるカティリーナ弾劾演説[古代ローマの執政官だったキケロが、貴族政治家カティリーナの一派による政権転覆の陰謀を未然に防いだことで名高い演説]もあった。それはまさに象徴的なかたちで、「陰謀家」たちの〈悪徳〉に対して共和政のあらゆる〈美徳〉を対置する教材だった。

われわれに対する唯一の陰謀は、われわれの市壁の中にあるのだ。危険は、敵は、内側にいる。……要するに公正、節制、勇気、賢明、これらすべての美徳が、不正、放蕩、臆病、軽率といったすべての悪徳と戦っているのだ。(同上)

ここには、〈美徳〉と〈悪徳〉という二項対立の図式が見られる。伝記作家マクフィーの言うように、これがマクシミリアンの思考法に埋め込まれてゆくだろう。加えて、〈陰謀〉や〈敵〉といった言葉が使われていることとともに、それが《内側》にあると言及されている点も記憶しておきたい。なぜなら、それはおそらく未来の革命家のレトリックともなるからだ。

ロベスピエール自身も、革命期の回想のなかで、コレージュを「共和主義の養成所」だったと表している。彼の教師アベ・エリヴォは、特に古典語の成績が抜群なマクシミリアン少年のうちに「ローマ人の諸特徴」を認めたと言われるほどである。ちょうどこの頃、ランスであった戴冠式(1775年6月)からの帰路、ルイ16世とマリ=アントワネットがルイ=ル=グラン学院に立ち寄ることになった。そこでエリヴォが、500人の生徒のなかから両陛下に賛辞を捧げる代表に選んだのは、ロベスピエールだった。

しかし、彼とは歳が4つしか離れていない国王(当時21歳)との出会いは、少年にとって良い思い出になったとは言い難い。雨が降りしきるなか、校外で待ち続けること数時間、やって来た両陛下は歓迎スピーチを馬車のなかで聞くと、すぐに立ち去ってしまったのである。

作家によるこの情景の描写は、より詳細かつ劇的である

1.サン=ジャック街、ルイ=ル=グラン高校の正門前。サント=ジュヌヴィエーヴ丘を国王の行列が登るのが見える。――ロベスピエール青年は礼服を堅苦しそうにつけて、通りで、雨中に、馬車の入口の前に跪いている。そこに、訪問の王家の人々の退屈した顔が現れる……

2.馬車の中では、国王が、車外で挨拶を始めている青年を見ないで、若鶏の片身をがつがつ食らっているのが見える。女王はあくびをする。そしてド・ランバル公爵夫人と嘲笑的な言葉を交わしている。夫人は女王の正面に坐って、厚かましそうに笑い、跪いた高校生を横目で見ている。

3.ふたたび、雨の街。馬車は高校生に泥をはねかけて去る。彼は草稿を手にして立ち上る。――(彼はそれを終わりまで読まなかった)――恥じ入り、暗い顔をしている……馬車は徐々に遠ざかり、サン=ジャック通りを登ってゆく……(宮本正清訳)

これは、戯曲「ロベスピエール」(1939年)でロマン・ロラン(1866-1944年)が、瀕死の主人公の最期に見させる〈幻〉という一場面である。なるほど、最新の伝記はこのエピソードの信憑性を疑い、青年が仮に両陛下にパリで拝謁しえたとしても別の機会[2人が初子誕生の祝いにパリを訪れた1779年2月]だと指摘しているが(Hervé Leuwers, Maximilien Robespierre, 2014)、どちらにせよ、実際に謁見したとすれば、この結末は若者を大きく失望させたに違いない。

法曹の道へ

この頃の身内に起こった大きな変化として、ドイツ・ミュンヘンに移り住んでいたという父フランソワが他界(1777年)、母方の祖父母も1775年と78年にそれぞれ亡くなるという出来事があった。また、なによりマクシミリアン少年に精神的なショックを与えたのは、妹アンリエットが1780年に19歳で急逝したことである。もう1人の妹シャルロットによれば、その事件は兄を「暗くふさぎ込む人にしてしまった」という。

ともあれ、学問は着実に修めていった。コレージュでの通常のプログラムを終えると、今度は法学課程(ソルボンヌ大学)に入学し、通常より早く18ヶ月で法学士を取得した。そして1781年8月、ロベスピエールはパリ高等法院の法廷弁護士として登録された。しかも、卒業する際に学業の優秀さが評価され、学院から特別に報奨金が支給されたのである(彼の奨学金は弟オギュスタンにそのまま引き継がれることも認められた)。

このように、学校の成績が優秀だったことは間違いなく、クラスメートたちの回想でも、そのずば抜けた才能は認められている。だが、その人柄に関する評価は総じて芳しいものではなかった。のちに国民公会の議員となるスタニスラス・フレロンは次のように回想している。

彼は後年と同様の人間だった。憂鬱そうで気難しく非社交的、同級生の成功を妬んだ。同級生との遊びに加わることはなく、夢想者や傷病者のように1人大股で散歩していた。若々しいところは何もなかった。落ち着きのない顔は、すでにわれわれの知っている、ひきつったしかめ面だった。無口で堅苦しく強情で内向的であり、もっとも際立った特徴は自己中心的な利己心、どうにもし難い頑固さ、根っからの不誠実さだった。彼が笑っていたのを私は思い出すことができない。

以上は、後から振り返えられた回想で、「独裁者」に対するあまりに敵対的な筆致が目立つ。それでも、「自己中心的な利己心」や「根っからの不誠実さ」など誇張された否定的なニュアンスを除けば、たとえば「無口で堅苦しく強情で内向的」といった性格の描写は、マクシミリアンの友人や妹の証言と重なるところがないわけではない(Ruth Scurr, Fatal Purity: Robespierre and the French Revolution, 2006)。「生真面目で、勤勉な」少年は、都会のエリート校での教育とそこでの評価を通じて大きな自信をつけると同時に、より生真面目になり、さまざまな人間関係や事件を通じてより内向的になったのかもしれない。

12年ぶりに故郷アラスに戻った青年は、すでに23歳になっていた。夏休みの休暇に帰ることがあったとはいえ、もはや父をはじめ親族もほとんどいない故郷は、マクシミリアンにとって幼少期の親密な空間とは異なる、孤独な「戦い」の場となるだろう。

*以下、ロベスピエールの伝記的事実については、邦語で読めるもっとも充実した伝記である、ピーター・マクフィー『ロベスピエール』(高橋暁生訳、白水社、2017[原著は2012]年)に多くを負っている。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら