最後の演説

ひと月以上にわたって姿を見せなかったロベスピエールが議場に現れた。1794年7月26日、テルミドール(熱月)8日のことである。これまで、議会やジャコバン・クラブで630回以上の演説を行ない、聴衆を魅了してきた革命家が、最後の演説に臨もうとしていた。欠席中も独裁者や暴君という非難を受け、政府や公安委員会を分裂させようとしたと中傷されてきたロベスピエールは議会で反論し、自己弁護をする必要に迫られたのである。

いつものようにロベスピエールは、共和国あるいは国民公会を危機に陥れた「暴君」としてブリソやダントン、エベールら、お馴染みの名前を挙げたあとで、危機は終わっていないと言って本題に入る。〈われわれ〉をなお攻撃しようとする「怪物たち」がいるのだ。

あなた方は、敵が前進していることを知っていよう。彼らは一斉に国民公会を攻撃したが、その企ては失敗した。彼らは公安委員会を攻撃したが、その企ては失敗した。しばらくして、公安委員会の特定のメンバーに宣戦布告し、一人の人間を打ちのめしたがっているように見える。彼らはつねに同一の標的に向かって進んでいる。

ロベスピエール研究者のルベルスにならって、この件で中傷されている対象が〈われわれ〉から《私》に移行していることに注目しよう(Leuwers, Robespierre, 2014)。実際、ロベスピエールは続けてこう問いかける。「国民公会の何人かの議員を犠牲者として名指しした、おぞましいリスト〔の存在〕が吹聴され、それは公安委員会が作成したもの、さらには私自身が作成したものと言われているのは本当なのか」。

この種のレトリックには、《私》個人に対する中傷、その不当さを際立たせる効果がもしかしたらあるかもしれない。革命裁判所についても、こう再述している。「ロベスピエール。人々は、革命裁判所が私だけによって作られた血の裁判所であり、私が完全にあらゆる有徳者やあらゆる詐欺師も切り殺すために利用していると証明することに固執している」。

ただ、ここでやはり注意したいのは、共和国(政治)の問題が図らずも《私》個人の問題に回収されてしまっているのではないか、ということである。演説中盤のクライマックスでは、次のように《私》の「不幸な意識」が語られる。

私は何者なのか?人が告発した私とは?自由の従僕、共和国の生ける殉教者、犯罪の敵である以上に犠牲者。(中略)私から良心を取り除いてみなさい。私は生きている中で最も不幸な人間である。市民の権利も享受していない。私は何者なのか?私には人民の代表の義務を果たすことすら許されない。

ここには《私》意識が横溢し、結果――いや真相は因果が逆だろう――、ロベスピエールは現実の民衆から離れていったように、ついに現実の共和国からも離れてゆく。「私の心性ではなく理性は、まさに自分がかつて構想を描いたこの徳の共和国を疑おうとしている」[強調引用者]。

「清廉の士」は、「殉教者」への道を突き進もうとしているように見える。が、それでもロベスピエールは、〈美徳〉の共和国の実験をまったく諦めてしまったわけではないだろう。

演説の終盤では、現実の共和国にとっての〈敵〉の存在を改めて指摘し、危機を訴えるのである。確かに、前回指摘したように国外の戦況は好転し、国民の危機意識は緩和されてきていた。しかし、ロベスピエールによれば、軍事面で成功しても、それがわれわれの革命の原理を定着させることにつながっていない。フランスがヨーロッパを従わせるのは戦争によってではなく、法であり討議であり原理でなければならないのだ。

これから第二、第三のデュムリエ将軍(第12回)が出てこないともかぎらない。「われわれの敵は後退しているが、われわれは内部に分裂を残している。(中略)将軍の間に分裂の種が蒔かれたのだ」。さらに、「国内の状況はこれまでよりもはるかに危機的である」と言って、三名の議員(財務委員会メンバー)を名指ししながら、演説は内政の危機に話が及ぶ……。

しかしいまや、この種の「危機」の言説、あの「状況」の理論が神通力を持ちうる状況ではなくなっていた。なにより、多くの議員は保身からロベスピエールとその一味に対して恐怖を抱き、怯えるような状況では、2時間にも及んだ冗長な演説が、以前のような熱狂で受け入れられるはずもなかったのである。なにより今回は、彼は従来のように公安委員会などを代表しているわけではなく、まったく一議員として演説したのだった。

続く討議では、この演説原稿の扱いが問題になった。そのとき、対立や不満が表面化する。以前(第18回)、プレリアル22日法に異議を唱えたブールドンが演説の印刷に反対し、印刷するとしても事前に公安・保安両委員会の検討に付すことを要求した。これに対して、ベルトラン・バレールがフランスの一市民の立場から印刷を求め、さらにクートンが全国への配布を提案、いったん了承された。しかし、この議論をきっかけにして、〈自分は狙われているのではないか〉と感じていた議員たちが次々と介入し、討議は白熱してゆく。

ヴァディエはテオ事件を持ち出し、また、終身年金(改革)をめぐってロベスピエールと対立していたカンボンは、「一人の人間が国民公会の意志を麻痺させた」と糾弾した。さらに、フレロンに続いてエティエンヌ=ジャン・パニが、「自分の好きなようにジャコバンの人間を排除してきたロベスピエールを非難する」と訴え、こう皮肉ってみせた。「私は彼が他の人より強い影響力を持たないことを望む。彼がわれわれを処刑リストに入れたかどうか、彼が作成したリストに私が載っているかどうかについて話すことを望む」。

パニは以前保安委員会に属しながら、同僚議員に便宜を図った見返りに金銭の授受をしたために同委員会から排除された経験を持つ。ただ、このパリ(セーヌ=エ=オワーズ県)選出の議員の言葉は、議場にいた多くの議員の本音を代弁していただろう。この討議のやり取りからわかるのは、ロベスピエールのことを独裁者や暴君と議場で批判することがそこまで抵抗なくできるようになっていたということ、その一方で、〈自分は狙われているのではないか〉、処刑リスト――そうしたものがあったという事実はないが――に自分が入っているのではないかと、不安を抱えた議員が多くいたということである。

結局、ブレアールという議員の動議により、演説原稿を市町村へ送付するという法令は取り消され、それは国民公会の議員だけに配布されることに決まった。事実上、ロベスピエール側の敗北である。なにより、開会前に一部で形成されていた反ロベスピエールの共謀が広く支持される状況を、最後の演説自体が作り出すという効果を持ったことは否定できない。

演説後、部屋に戻ったロベスピエールは、午前の議論を振り返って、こう穏やかに語ったという。「山岳派からこれ以上なにも期待しない。彼らは暴君として私を排斥することを望んでいる。だが、国民公会の大部分はいずれ私を理解してくれるだろう」。

運命の日

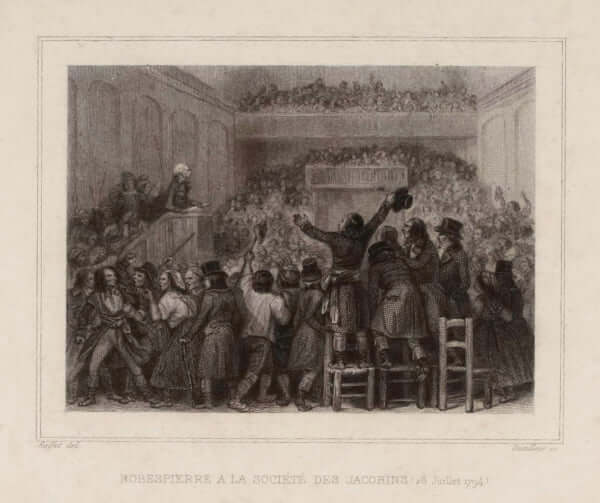

その晩、ロベスピエールはジャコバン・クラブで国民公会と同じ演説を行なった。ビヨ=ヴァレンヌやコロ=デルボワによる妨害工作が行われる中、敢行された演説だった。

ビヨとコロは、カルノがサン=ジュストに向かって「君とロベスピエールは愚かな独裁者だ」と非難した際(6月29日)、同じく「独裁者」と叫んだ人物たちである。もともと93年9月5日にサン=キュロットが国民公会に押し寄せる中、公安委員会に迎えられたエベール派議員たちだった(第14回)。

それでも、ロベスピエールの同クラブでの最後の演説は激しく歓待された。同志を擁護すること、負けても彼と共に朽ち果てることを会員たちは誓い合ったのである。演説後、彼はジャコバンの聴衆に向かって、「あなた方が聞いたこの演説は、私の遺言である」と言い残した。まさに死の覚悟を表明した言葉だろう。あとから振り返ると意味深長である。

翌日、テルミドール9日、運命の日を迎えた。朝、国民公会に向かう前、身を案じるデュプレ家の人々に対して、「清廉の士」は彼らを安心させようと、次のように語ったとされる。「国民公会の大部分は純粋です。安心してください。私はなにも恐れてはいません」。

午前11時、議会が始まった。まず書簡が朗読され、陳情者たちの発言が次々となされたあと、正午頃にサン=ジュストが演壇に上がった。もちろん、ロベスピエールを擁護するためである。この間、表舞台から姿を消していた革命家の精神の苦悩を打ち明けながら、前日のロベスピエールと同種の演説を開始したところだった。

ところが、演説は妨害された。議事進行を理由に演説を妨害したのは、ジャン=ランベール・タリアンという名の議員である。このパリ(セーヌ=エ=オワーズ県)選出の議員の介入が、ロベスピエール失脚の決定的な流れを作ることになる。少し長いが、彼の演説を引用しよう。

私は今しがたヴェールを引き裂くことを要求した。今や喜びつつ認めることができるのは、ヴェールは完全に引き裂かれ、陰謀者たちの仮面は外され、彼らはただちに滅亡させられ、自由が勝利するだろうということである(拍手喝采)。すべてが告げているのは、国民代表の敵は打撃を受けて倒れようとしていることだ。われわれは生まれてくる共和国に共和主義的忠誠のあかしを与える。私がこれまで沈黙を強いられたのは、フランスの暴君に接近した人間から、彼が追放リストを作ったことを知ったからである(河野健二訳)。

続いて、憲法制定国民議会からの政治家で、穏健な平原派(第11回)を代表していたバレールも、このところの革命政府の変質に言及し、一人の人間が大多数の人々、有力な人民協会の意志を独占すれば、「彼は徐々に世論の支配者になる」と暗にロベスピエールを批判した。ただ、その批判は生ぬるかった、もっと過激な言動が必要だった。タリアンの演説の続きを聞こう。

私は非難の仕返しを望まなかったが、昨日、私はジャコバン・クラブの集会を見た。祖国のために身震いした。新たなクロムウェルの軍隊が作られるのを見たのだ。もしも国民公会がその告発を指令する勇気を持たないなら、彼の胸を突くための短刀を私は用意する(拍手喝采)。

短刀をちらつかせながら「暴君打倒」を叫んだタリアンにビヨ=ヴァレンヌが続く。

私は繰り返すが、われわれすべては名誉を保って死ぬだろう。なぜなら、ここには暴君の下で生き延びたいと思うただ一人の代議士もいるとは信じられないからだ。(そうだ、そうだ!あらゆる場所からの叫び。暴君くたばれ!ながく続く喝采)公会やジャコバン・クラブで、絶えず正義や美徳について語る人間は、可能なときにはそれを足下に踏みつける人間である。

この過激なエベール派議員が「暴君」の寛大さをかつて非難したことなど今となっては誰も覚えていないかのようである。議員たちは、「そうだ!そうだ!」と相槌を打った。さらに、タリアンが「暴君」のジャコバンでの演説に再び触れながら、畳みかけるように非難を続ける。「そこでこそ私は暴君に出会い、そこにこそ私はすべての陰謀を見いだす。この演説の中に、真理、正義、公会と並んで、私はこの男を打ち倒すために武器を見いだしたい」。この「暴君」打倒の情念、しかも度々実力行使にまで出ようとした人物の動機は、何だったのか。

ロベスピエールも、演壇に立って反論しようと試みるが、妨害にあってできない。前日も彼を糾弾したカンボンが、「クロムウェルを倒せ!」と叫喚すれば、ヴァディエはタリアンとともに「臆病な暴君」の告発を要求した。まさに、議場における「暴君」への非難は付和雷同の様相を呈していた。公会では多数を占めた平原派と呼ばれた中間派も、その告発に賛同したということだろう。これに対して、正式に反論することが叶わなかったロベスピエールは、反発の意志を示すかのように、「私に死を与えることを要求する」と主張した。

そこで、数名の議員が「逮捕を裁決せよ!」と叫ぶと、あっという間に全会一致で逮捕が決議された。ロベスピエール兄弟、サン=ジュスト、クートンの逮捕が決定されたのである。加えて、「私も逮捕されることを要求する」と述べたルバの逮捕も決定された。

夕刻、5人の議員は議場の外に連れ出され、別々の監獄へ護送されることになった。ロベスピエールは1マイル南に位置するリュクサンブール監獄に送致されたが、そこは奇しくも4ヶ月前、ダントンやデムーランが逮捕されたときに送られた刑務所だった。

「テルミドールの聖母」と呼ばれて

以上の逮捕劇は、もちろん自然発生的に起こったわけではない。あの脛に傷を持つ議員たち、フーシェ、バラス、フレロン、そしてタリアンらによる周到な計画があった。やらなければやられるとばかりに、処刑予定者リストなるものを自分たちで作成し、リストに載っているとされる議員にそれを見せながら、ロベスピエールとその一味の失脚の必要性を訴えたのである。

前述のように、その計画を実行に移したとき、決定的な役割を果たしたのがタリアンであり、その効果は絶大だった。ただ、実はある意味で彼よりも決定的な役割を果たした人物が背後にいた。「暴君」の最期を見届ける前に、彼らについて革命の来歴とともに振り返っておこう。

1767年1月、タリアンはパリにある貴族の邸宅の執事の息子として生まれた。侯爵の支援で教育を受け、一時は弁護士の助手をしていたというが、革命が起こるとその理念に共鳴、新聞の印刷作業所の現場監督を経験したあと、みずから新聞『市民の友』を創刊する。それは週二回の発行で、パリの壁に張り出され、ジャコバン・クラブでも一目置かれるようになった。さらに、人民集会で革命の大義について演説し、それを印刷して配布することで、まもなく20代前半の青年が革命の指導者の一人と認知されるようになったのである。

政治の舞台へのデビューは92年7月で、パリのセクションを代表して国民議会で演説し、ロベスピエールが「美しい革命」と呼んだ8月革命に参画した。また、再び議会で演説する機会を得ると、コミューンは民衆による虐殺を止めるためにあらゆる努力をしたと釈明する一方、処刑を執行した民衆の献身を称え、被害者には極悪人しかいなかったと証言した。実際、マラによって作成された囚人の処刑を命じる回状を地方に送ったとされるタリアンが、9月虐殺に関与したのは明らかである。それは、ロベスピエールが流血を嫌悪した事件だった。

その「実績」を提げて国民公会の議員に選出されると、タリアンは最初の議会でさっそく9月虐殺とともに、それを煽動したとされるマラを擁護した。また、その年国王の処刑を支持したあと(処刑日に議長に指名された)、地方の「反乱」を鎮圧するために西部に派遣された。そこでタリアンは、反革命派=王党派を弾圧した。さらに、パリで5月31日〜6月2日事件が起こると、熱狂的にこれを歓迎し、政敵(ジロンド派)は法の外にあると宣言したのである。

93年9月23日、革命政府が樹立されたこの日、全国に恐怖政治体制を布くべく、格好の人物としてボルドーに派遣されたのもタリアンだった。ただ、古代ローマからの歴史を持つこの港湾都市で、彼は運命的な出会いをすることになる。その出会いは、革命の帰趨にとっても運命的だったのではないか。

タリアンは、同地で激しい弾圧を実行したことで有名である。執務室の窓から、処刑を眺めるのを日課にしていたとも言われる。その人物があるときから、殲滅の手を緩めるようになった。なぜか。ある一人の女性との出会いが原因だった。その人の名は、テレーズ・カバリュス(1773-1835年)、スペインの有数の銀行家の娘で、フォントネ侯爵の妻だった(結婚したのは15歳になる前、革命勃発前年の1788年だが、国王の処刑後、わずか5年ほどの結婚生活にピリオドを打ったため、タリアンと出会ったときには前侯爵夫人となっていた)。

タリアンに面会を求めて来た婦人は囚人の身だった。この派遣議員は、そのとき前侯爵夫人に恋をしてしまう。いや、彼女がパリにいた頃にも実は何度か会ったことがあり、「美しい」と心を奪われた経験をすでに持っていた。そこで当然のように、この女囚を解放し愛人にすると、タリアンは彼女の意見を容れるかたちで反革命派の弾圧の手を緩めたのである。もちろん、その「変貌」は周囲に怪しまれないわけがなく、その後パリに戻ったタリアンはしばらく自身の正当化に努めることになる。テレーズの方はと言うと、タリアンを籠絡させ、革命家たちを懐柔する一方で、カバリュス一族が手広く海運業を行う港町で火薬工場の経営に乗り出した。

タリアンは、己の嫌疑を晴らそうと、議会では貴族や穏健派を過剰に糾弾し、革命裁判所のぬるさを非難することで多くの議員から支持され、再び議長に選出されることに成功した。しかし、その「変貌」に騙されない議員がいた。ロベスピエールである。遅れてパリにやってきた前侯爵夫人に対して、公安委員会が逮捕状を発行するのを主導したのも「清廉の士」だった。

94年6月1日、ロベスピエールはタリアンが愛国者たちを騙そうとしたことを非難するとともに、数日後にもジャコバン・クラブでその非難を続け、同クラブから彼を追放することが決まった。このとき、タリアンが政治家生命に絶望するだけでなく、身の危険も感じたとしても不思議ではない。しかも、その後まもなくして制定されたのが、パリの裁判を効率化して処刑を迅速化させることを目的にした、あのプレリアル法(6月10日)だった。

これに呼応するかのようにして、 同月15日に議会でテオ事件の報告があり(この自称預言者は5月12日に逮捕されていた)、6月29日にはロベスピエールが「愚かな独裁者だ」と糾弾された。こうした「暴君」糾弾の流れが加速する文脈は、タリアンが糾弾された時期と平仄が合う。実際、彼ら派遣議員を中心に、失脚のシナリオが練られていた。

しかし、このとき身の危険を感じたのは議員だけではない。いや、むしろ彼らよりも命の危険を感じていたのは、テレーズ・カバリュスその人だった。彼女が再逮捕された数日後、プレリアル法が制定されたのであり、次に処刑されるのは自分だと考えないではいられなかった。もちろん、彼女が糾弾されている人物の愛人であることは、革命家たちには周知の事実だった。

そこで、クーデタの計画を知ったテレーズは、自身が収監されていたフォルス監獄から、ロベスピエールが最後の演説を行った日に手紙を出す。その宛先はもちろんタリアンである(M-H. Bourquin, Monsieur et Madame Tallien, 1987)。

警察の役人が出て行きました。私は明日裁判所に送られ、すなわち処刑台に上がるのだと告げに来たのです。それは、私が昨日見た夢とはほとんど違います。――ロベスピエールがもはや存在せず、刑務所の門が開かれていた〔という夢です〕。おそらくそれを実現するには、一人の勇気ある男の人がいれば十分でしょう。しかし、あなたのどうしようもない臆病さのおかげで、そのような善行に与れる人は残っていないことでしょう。さようなら。

これに対して、「私が持つことになる勇気と同じくらいの慎重さを持ってください。とにかく頭を冷やしてください」と返信したタリアンは、翌日、彼女に求められた「勇気」を示す覚悟を決めていただろうか。とにかく絶望することは思いとどまるよう、愛人に懇願している。

ここまで「臆病さ」を詰られることで、男はかえって殺る気になったに違いない。テレーズはバラスなどによって手紙を書くように勧められたという説もあるが、どちらにせよ、彼女はタリアンの情念を逆撫でるような言葉をあえて選んだに相違ない。短刀をちらつかせながら政敵を糾弾し、追い詰めていったあの情念の背後には、彼自身の恐怖とともに、愛人の恐怖と教唆があった。その後、釈放されるテレーズは、「テルミドールの聖母」と称えられることになる。

ここまで、少し話を脱線して一人の革命家の略歴をやや仔細に見てきた。それはもちろん、ロベスピエールを最終的に失脚に追いやった人物の行動原理がなんであったのかを確認するためではあったが、と同時に、ロベスピエールという人物を葬る革命の来歴、その動因を理解するうえでも、この未来の夫婦の行動原理は資するところが大きいと考えられるからである。

ともあれ、ロベスピエールは殉教への最後の歩みを始めた。その覚悟が彼にはあった。だが、思わぬ事態が起こる。監獄に着くと、管理人たちが開門を拒否したのだ。「清廉の士」を投獄しようとする者などいなかったのである。そこで彼らは最後の戦いの地、パリ市庁舎に向かった。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら