「ルサンチマンの政治」

『タブロー・ド・パリ[十八世紀パリ生活誌]』(1781-88年)などの作品で知られる作家、ルイ・セバスチャン・メルシエは、『革命下のパリ(1789-1798年) ——新しいパリ』(1799年) という革命の回想録を残している。その中に次のような一節がある。

革命の歴史を書くことは、半世紀が経つまではほぼ不可能な仕事だろう。なぜなら、その関係者たちは彼らの情念以上になお不安定で、これ以上ない注意深さで追いかけていても見落としてしまうためであり、前日の統治原理が翌日のそれではもはやないからである。

革命から十年後にこう書いたメルシエは、恐怖政治によって議員から囚人に変わった経験を持つ。まさに革命の当事者の「不安定」の指摘は個人的な実感を伴っていたことだろう。しかし、彼自身が書いているように、その十年後になお「関係者」が生き残る状況で書かれた回想録は歴史叙述とは言えない。少なくとも客観的な叙述ではなかった。メルシエ自身、恐怖政治のトラウマに囚われていたからだ。例えば、ロベスピエールへの敵意を隠さず、彼は国王になろうとしていたといったレッテルはその表れと言えるだろう。

それから三十年、革命から四十年後に書かれた回想として、外科医で山岳派議員だったルネ・ルヴァスールの著した『回想録』(1829-31年、全4巻)がある。マルクスも熱心に読んだと考えられるノートを残す同書は、革命から数十年が過ぎ、恐怖政治の本質をよりついた面がある。サルト県[パリ盆地南西に位置するルマンを県都とする県]選出の彼自身が、山岳派という当事者議員でありながら、最終的にロベスピエールの逮捕を支持したという経歴を持つ。

ルヴァスールによれば、ロベスピエール派は怪物でもなんでもなく、ごく普通の人々だった。そして、恐怖政治は彼らの創造ではなく危機的な状況に対する集団的な反応であり、自由や熱狂は憎悪や恐怖と隣り合わせだったと断じている。ここには、ロベスピエールのような指導者個人を特権化せず、ある意味で彼自身も情念の渦中に呑み込まれる革命、そしてクーデタのあり様が描かれている。

これは本連載では、フランス革命における〈マラ的なもの〉と呼んできたものに等しい(第14回)。これが革命の本質、いやツヴァイクが描いたように、その一つの極であった。マラを駆り立てたのは旧体制への憎悪と嫉妬であり、それは陰謀を逞しくもした。ユゴーの長編小説『九三年』でマラが、「陰謀だ、陰謀だ、どこもかしこも陰謀だらけなんだ」とロベスピエールに語ったのは印象的である(第12回)(この点で、スターリンの書庫の本棚にはフランス革命の「テキスト」ではなく『九三年』が並んでいたという近年の伝記で明かされた事実は興味深い。ジェフリー・ロバーツ『スターリンの図書室――独裁者または読書家の横顔』2022年)。

マラは恐怖政治の前に暗殺された。その意味で革命が〈マラ的なもの〉に深く駆動されたのは彼の死後である。だが、マラ本人はやはりそれを先取りする面があった。革命史家のブロニスラフ・バチコが指摘しているように、マラは恐怖政治を予言することはなかったが、それをある意味で先取りし願いさえした(Bronislaw Baczko, ‘The Terror before the Terror,’ 1994)。

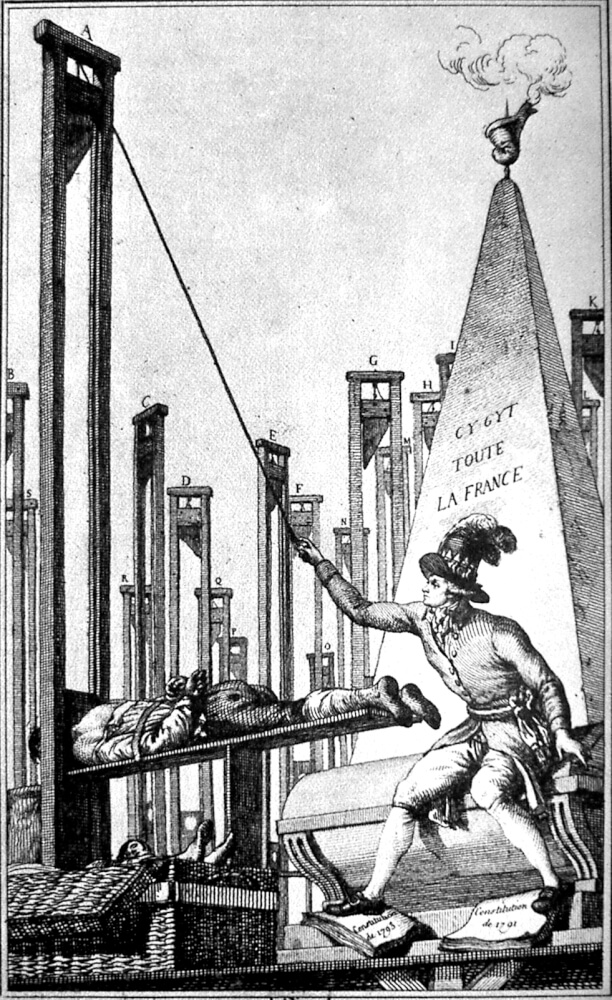

マラは、革命の早い段階から民衆による懲罰的な処刑=暴力を要求し、「真の意味での血の洪水を求めた」。ロベスピエールが嫌悪した92年の「9月虐殺」も正当化したマラは、その中で主要な役割を果たしたと言われる(第10回)。さらに、革命を救うために古典的な意味での「独裁」を肯定し、これを求めることさえしたのだ(Ibid)。

この物理的力(モノ)が支配し始める中、《民主主義》の実験は失敗した。この時代の政治の特色とはいったい何か。このことを考えるうえで、現代政治学の古典の考察は参考になるかもしれない。戦後アメリカの権威主義研究の大家フアン・リンスは、新生デモクラシーを崩壊させる要素として、旧体制に関連の深い人物や組織に対する「ルサンチマン」を挙げている(『民主体制の崩壊――危機・崩壊・再均衡』1978年)。彼の言葉に少し耳を傾けてみよう。

新たな統治者には、おそらくは道徳的優越感に基づいて、旧秩序に連なる人物や組織に対するルサンチマンの政治なるものにエネルギーを無駄遣いする傾向もある。ルサンチマンの政治は、旧秩序の尊厳と感情に向けられた些細な攻撃から成る。(中略)象徴的変革に対する敵意もルサンチマンの政治の感情的コストも、簡単に忘れ去られるものではない。(中略)体制変動に伴う心理的衝動はしばしば実際に起きた社会の諸変化より大きく、このことが主な原因となって、一方では強い敵意が生まれ、他方では実際の諸変化に対する幻滅が生まれる。(横田正顕訳)

〈マラ的なもの〉に駆動された憎悪や嫉妬の政治とは、「ルサンチマンの政治」と呼ぶことができるだろう。それは結局、一方で旧支配階級に対する敵意を、他方で新しい体制への幻滅を生むという。これが、ロベスピエールが公安委員会に入る前に革命を支配し始めていたのだ。

言葉とモノ

この政治空間を席巻したのは、陰謀論である。陰謀が百出し、〈敵〉に対する憎悪を煽る言説が拡散した。それはまさに、フランス革命によって近代民主主義が誕生した証左でもあった。というのも、民主体制においては言論が自由になるがゆえに、特にその誕生期には政治への批判がかえって表面化するためである(リンス『民主体制の崩壊』)。

革命期、アリストクラシー(特権階級)に対して使われた〈敵〉のイメージが、第三身分の政治家に対してそのまま使われるようになった。1932年急逝したアルベール・マチエに代わって「ロベスピエール協会」会長に就任したジョルジュ・ルフェーヴル(1874-1959年)は、『革命的群衆』(1934年)の中で、「敵役の典型がひとたび設定されると」、革命下の民衆は「敵役のイメージをひたすら邪悪陰険に描くようになる」という。

そのようなわけで、社会的善を実現し人類の幸福を保証するためには、敵対階級を根絶しさえすればよい、ということになる。そして、虐げられた者ひとりひとりの幸福は敵対階級の根絶にかかっているというわけだから、虐げられている階級のメンバーは皆たいへん熱意に燃えるのだが、支配階級の方はといえば、こうした熱意をしばしば全く欠いているのだ。(二宮宏之訳)

より悪いことに、民衆、つまりはサン=キュロットの熱意に影響された革命家たち、人民の負託を受けた第三身分出身の政治指導者たちも、同じ階級の相手に対して彼らの背後には貴族階級や外国勢力がいて陰謀をめぐらせていると決めつけ、激しく敵対するようになった。「世論」に左右される民主体制においては、民衆の支持を競う政治家による言動、その陰謀論もより過激になり、抜き差しならないものとなる。ロベスピエールも例外ではない。ブリソらを〈敵〉認定し、激しく非難した。この点では、彼もブリソやマラと変わらないように見える。

とはいえ、ロベスピエールにとって革命は過去の怨念に引き摺られるのではなく、未来の理想によって導かれるべきものでなければならなかった。もともと彼の生い立ちは反旧体制、特権階級に対する憎悪から始まってはいなかった。伝統的なカトリック社会の中で育ち、パリの名門校に学び弁護士になったマクシミリアン。その一方で、当時の第三身分出身で学業に優れた子弟には普通に見られたように、啓蒙思想の影響を多分に受け(彼の場合はとりわけジャン=ジャック・ルソーから深甚なる影響を受け)、旧体制=封建制(アンシャン・レジーム)の不条理を自覚するようになってゆく。

妹シャルロットの証言によれば、ロベスピエールが法曹の道に進んだのは「抑圧された人々」を擁護するためだった(第3回)。若き弁護士は、社会における不公正・不平等な扱いに憤慨し、虐げられた人々の弁護活動に専念した。もともと謹厳実直だった彼の性格からして、不公正そして政治社会における腐敗を見過ごすことはできなかったのである。

では、この社会を変えるにはどうすればいいか。財産(モノ)のない人間たちにとって唯一にして最大の武器となるのが言葉だった。もちろん、そのため裕福ではなかったマクシミリアン少年は勉学に励んで奨学金を得てルイ=ル=グラン学院に進み、古典古代から蓄積された知識を吸収した。彼の不公正に対する善玉悪玉という二者択一的な思考と共和政への信念、すなわち〈共和政=公共の利益〉のための自己犠牲は〈美徳〉だとする考え方にも、古代ローマとその時代の政治家=雄弁家への憧れが反映されていた。本連載ではあまり触れてこなかったが、ロベスピエールの弁論、演説には古代ローマの書物からの引照が散りばめられている。

加えて、法曹のトレーニングを受けたロベスピエールが身につけたのは法的(手続的)思考だった。それは少なくとも恐怖政治の前、例えばジロンド派に対してできるだけ暴力を行使することを避け、「合法的」に物事を処理しようとした姿勢によく現れているだろう。

言葉によって地方から全国一の著名な政治家になったロベスピエール。最後の演説(テルミドール8日)でも、共和国の敵たちに言及した箇所で、彼らは一方で「あらゆる悪徳」を露呈しながら、他方で我々から「希望」を奪った点でかつての暴政と変わらないと断じた。

実際、ロベスピエールの「希望」のある言葉は民意をよく表象していたからこそ支持された。革命下の民衆を動かした「集合心性」に着目し、革命史学に新基軸をもたらしたルフェーヴルは、革命期の「指導者」と民衆の関係について次のように解説している。

秘められた動機がいかなるものであれ、指導者たちは、彼らの演説や命令が集合心性に合致している時はじめて耳を傾けてもらえるのである。集合心性こそが彼らに権威を付与するのであって、彼らは与えることができてはじめて受け取ることが可能となるのだ。彼らの立場がなかなかむずかしく、その威光がしばしば束の間のものに終わってしまうのはそのためである。というのも、革命的集合心性の基本的な構成要素のひとつが「希望」であるから、もしも事態がこの「希望」を裏切るようなことになれば、指導者に寄せられていた信頼は消え失せてしまうからである。(『革命的群衆』)

革命と民主主義は、この種の「集合心性」の力学によって左右され、ときに翻弄されることになる。革命の理想や希望を高唱しながらも、ロベスピエールはある種の諦念を吐露し、早い段階から殉教の道を歩み始めていたことを私たちは知っている。ゴンクール賞作家のピエール・ガスカールは、ロベスピエールが代理人として雇った青年マルク=アントワーヌ・ジュリアンの書簡などから再構成された異色の革命史『ロベスピエールの影』(1979年)の中で、「ロベスピエールもまた憂鬱症の人なのである」と書いている(佐藤和生訳)。

それでも、恐怖政治においてさえ民意がロベスピエールから完全に離れることはなかった。では、彼の《民主主義》の理想は、民衆によって妨げられたわけでは必ずしもなかったとすれば、それを真に妨げたものは何か。あるいは、確かに以前のような人気は失った彼を殉教に追いやったものはいったい何か。

最後に改めて革命を評価することで、ロベスピエールが「暴君」として革命史に落とし続ける影ではなく、マクシミリアンの背後にあってその理想を妨げた影(背後にあるもの)を追跡してみよう。それはきっと、現代民主主義にも影のように付きまとい続ける問題ではないか。

〈システム〉の支配

メルシエは、フランス革命の回想『新しいパリ』で、革命を評価するには半世紀を要すると述べたが、その意味で初めて冷静に革命を評価する格好の位置にいるとみずからに任じた歴史家は、アレクシ・ド・トクヴィルである。『アメリカにおけるデモクラシー』の著者として知られ自身も政治家だったトクヴィルは、「革命」を終わらせたナポレオン一世の甥を自称する皇帝ナポレオン三世の登場によって政界引退を余儀なくされた。そこで没頭したのがフランス革命「研究」だった。その成果が『アンシャン・レジームと革命』(1856年)である(第2巻は未完)。

トクヴィルは同書で、次のように書いている。「この革命を研究し語るときが来たように思われる。われわれはこの大きな事象をもっともよく理解し判断できる格好の位置にいると思われるのだ。われわれはそれを成した人々の目をかつて曇らせた情念を微かにしか感じないほどに革命から遠く、それを導いた精神の中に分け入り理解するほどには近くにいるのである」。

そのトクヴィルが大革命の最も際立つ特徴として着目したのが、マラ的な憎悪や嫉妬それ自体よりも、それらが蠢く時代情況下で維持・強化された執政の〈システム〉である。「ナポレオン」の帝政=専制の到来を再び招くことになった革命とは何だったのか。これを歴史に尋ねた結果として明らかになったのは、そもそも革命が国王の集権的体制(執政)を解体するどころか、それを引き継ぎ増強さえする歴史的事業だったという事実である。

確かに、革命によって旧体制=封建制は否定され国王は処刑された。だが、政治の首(主体)が替わっただけで、胴体(構造)は残り、人民の政治の名のもとにその権力は強化されたというわけである。革命直後には残っていた国王の政府をついに廃止し、議会に権力を集中させたが、その実、議会内に成立した委員会=執行府に権力が集中した。それはトクヴィルによれば、集権的な体制(執政)という点で、革命前夜の政府(国王評議会)と相違なかった。

このことは、革命前が国王の独裁ではなかったように、革命中もロベスピエールのような一政治家の独裁ではなかったことを意味する。つまり、ブリソにせよマラやダントンにせよ、ロベスピエールでさえも、彼らの意志で物事をすべて決められるような体制ではまったくなかった。公安員委員会の提出する法案の多くも、ロベスピエールとは別の人間によって立案された。もちろん各時期において勢力図は変化し、政敵も異なるが、各指導者の考えに基づいて革命を導くのを妨げたのは、他の個々の政治指導者というよりも、〈システム〉だった。

革命が〈マラ的なもの〉によって駆動される中、ひとり強化されていったのがこのシステムである。この点で思い出されるのは、ジャコバン独裁と言われる恐怖政治の時代も、山岳(モンターニュ)派が議会の絶対多数を握っていたわけではなかったという事実である。1792年9月21日に召集された国民公会には今日のような政党は存在せず、議員の明確な所属はないため流動的であったが、山岳派はおおよそ3分の1程度で、多数派は平原派(沼派)だった。

この穏健な多数派が、結果的に〈システム〉を下支えした。同派はおおよそ当初はジロンド派を、続いてモンターニュ派を支持し、一時はロベスピエールに革命の混乱の収拾を期待したが、その独裁化のために最後は彼を見限ったと言われる。繰り返すが、それは一つの党派ではなく、彼らの行動がこの説にピッタリと合致するわけではない。例えば、ジロンド派政権の際も、マラの告発の決議(1793年4月)での同派からの多くの棄権者は、政治の過激化に反発する穏健な態度というよりは、むしろ政治からの距離を示している(Michel Biard, ‘Entre Gironde et Montagne: Les positions de la Plaine au sein de la Convention nationale au printemps 1793,’ 2004)。

穏健と言っても政治への参加の度合いは様々だが、平原派は概して両派の間に位置する「中間派」であるがゆえに大勢に流されやすく、またロベスピエールが抱いた「人民主権」のような政治理念を強く信奉する政治家はその中に多くいなかった。「暴君」を葬った後、民衆の暴動を鎮圧した新しい階級=ブルジョアジーの体制(総裁政府)を支えたのは、彼らだったと言われる。この社会の安定を求める体制で、今度はマラ的な人間や情念が不用になってゆく。その革命を終わらせた「救世主」が、ナポレオンだった。

タリアンはいみじくも恐怖政治の「システム」と言ったが、議会の穏健派とともに、その中で力をつけてきた新しい階級とうまく妥協できる政治家が生き残った。脛に傷を持った革命家の中でも、ジャコバン派のタリアンにせよフーシェにせよ、この点でうまく立ち回った政治家である。いや、より正確に言えば、苦悶なく妥協しえた革命家たちだった。そういう者たちのみが、「革命」後も時代の荒波を泳ぎ切ることができたのだ。タリアンは帝政期にも大きな成功を収めたフーシェと違って最期は不遇の末に没したが、それは「政治的」センスの差にすぎない。

これに対して、ロベスピエールには明らかに「政治的」センスが欠けていた。「清廉の士」とは、〈腐敗しない者〉を意味する。彼がそう呼ばれたことは、逆にそれ以外の多くの政治家が腐敗し、利得のために妥協したことを示している。いや、「清廉の士」も妥協したと言われる時があった。私たちがすでに知っているように(第13回)、それはエタンプ一揆の経験を通じて、「抑圧された人々」(農村の貧農や都市の民衆)と富裕なブルジョアジーという社会経済的な対立に着目し、どっちつかずともとれる両義的な態度を見せたときである。

しかし、彼は妥協したのではなく、「その対立を調停する可能性を模索していたのではないか」。いや、正確に言えば、ロベスピエールは妥協できなかったのだ。そしてルソーのように、彼には経済的平等それ自体に関心はなく、経済的な立場の対立を超えた政治的な一致、「人民主権」のための人民=民衆としての「同一性」に関心があり、その先にある《民主主義》を思い描いた。それが成し遂げられないのであれば、ロベスピエールにとって政治家である意味がなかったはずである。その「両義的な態度」の後に起こった民衆の蜂起の直後、彼が突如「引退」を宣言したのはこのことと無関係ではない。抑圧者たちの「仮面」を剥ぐことを追及した人間が、みずから「仮面」をつけて政治の舞台で踊り続けるわけにはいかなかったのである。

結局、妥協する人々が蓄財に成功してゆく〈システム〉のもとで、革命の理想を成就することが不可能になった。そうである以上、ロベスピエールにとっては自己犠牲を選んだ古代の偉人たちのように、《民主主義》のために殉教することが必然となったのだろう。

ところで、それは他人にも自己犠牲を強要する論理に転化しうるとはいえ、恐怖政治によってマラの後継者を自認したエベールら過激派だけでなく、ダントンに代表される穏健派も含め、多くの政敵を処刑する必要まであっただろうか。合法的なプロセスを尊重していたはずの政治家が、超法規的な措置をなぜ許容するのか。たとえ多くの人間を処刑した恐怖政治の「独裁者」ではなかったとしても、ロベスピエールの執政府での役割は小さくなかったはずである。むろん彼の立場から考えて、何もなしえなかったと責任を逃れるわけにはいかない。

これらの問題に答えるうえで最後に避けて通れないのは、ある人物の影の存在である。ロベスピエールの思想は生涯一貫していたと考えられるが、政治家としては必ずしもそうではなかった。その変貌、少なくとも恐怖政治への賛同は、ある人物との出会いを抜きには考えられないだろう。それは、ミシュレが「恐怖政治の大天使」と呼んだ青年将校との邂逅である。

ある作家曰く、サン=ジュストは自身が〈神〉と仰いだロベスピエールに何も負っていないのに対して、「ロベスピエールはこの若者の荒ぶる精神のうちに己の魂を焼き直した」という。いつからか主客の関係はある意味で転倒する。思えば、あのジロンド派の排斥もダントン派の処刑も、報告書を作成したのはサン=ジュストだった。(了)

※『ロベスピエール 民主主義の殉教者』は今回が最終回となります。ご愛読ありがとうございました。当連載は、大幅に加筆・修正の上、新潮選書から年内に刊行予定です。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら