マラ暗殺

1793年春から夏にかけて、首相ピット率いるイギリスがスペインやオランダ、ロシアなどとともに対仏同盟を結成し、フランスは全ヨーロッパとの全面戦争に突入した。春にはベルギー戦線でのオーストリア軍に対する敗北とデュムリエ将軍の裏切りがあり、その後ますます戦況は悪化、7月にはいると北東部の国境のいたるところで敵軍に押し返された。

そこで7月10日、公安委員会の委員が改選された。もともと、93年3月に戦況悪化を受けて設置された緊急執行機関(防衛委員会)に代わって翌月に創設されたのが公安委員会である。同委員会は毎日2回、チュイルリ宮の一室で開かれ、委員の仕事は朝全国から届く配達物に目を通して返事を書くことから始まり、日中は議会に出席したあと、各委員は午後7時に委員会に戻る。その仕事は激務だった。

公安委員会は、政府(臨時行政評議会)の活動を監視する一方で、7月に逮捕状の発行が可能となり、9月には将軍(軍隊)と公務員の監督権を握るなど、その執行権力は93年夏以降絶大なものになってゆく――。公安委員会の管轄下にないのは保安委員会(92年10月2日創設)が担った治安警察業務くらいのものだったが、同委員会のメンバーも公安委員会の提案に基づいて国民公会で任命されることになる(93年9月13日)。

さて、4月に創設されて以降、公安委員会は原則として毎月改選とされる一方で、実際には9人の委員全員が留任されてきた(5月に憲法起草に携わる5人の議員を追加)。だが今回、改選されることになったのだ。国民公会は14名のうち9名を再選したが、もっとも大きな変化は、同委員会を事実上指揮してきたダントンが落選したことである。彼はオーストリアやプロイセンなどとの和平を試みたが、失敗に終わっていた。そのダントンを外すことで、フランスは和平ではなく、戦争継続の道を選んだと言うことができる(山﨑耕一『フランス革命』)。

そうした中、委員会に凶報がもたらされた。7月13日、マラが暗殺されたのである。疱疹状皮膚炎を患っていたマラは治療のため日中も浴槽で過ごすことが多くなっていたが、この日も朝から自宅の浴室で仕事をしていた。そこにフランス北西部の都市カーン(ノルマンディー地方)から面会に訪れた婦人にナイフで胸を突き刺され、ほぼ即死の状態だった。

シャルロット・コルデというこの25歳の女性は、国民公会から追放されて田舎に逃げてきたジロンド派指導者の話を聞き、モンターニュ派主導で「革命」が誤った方向に進んでいると思い込み、義憤を感じて犯行に及んだという。逆に言えば、「人民の友」――彼の新聞名からそう呼ばれた――マラは、それほどモンターニュ派を代表する指導者だと認知されていた。

新委員のジョルジュ・クートンは、ジロンド派の陰謀を説き、なかには彼らの革命裁判所への召喚を主張する者もいた。過激派のジャック・ルーは早くも3日後、新聞『人民の友マラーの霊に庇護されたフランス共和国の文筆家』という、「人民の友」の後継紙を発刊した。また、同派のエベールはジャコバン・クラブで、「第二のマラ」が必要なら俺が犠牲になろうと、檄を飛ばした(7月20日)。このようにマラの暗殺がもたらしたのは、「人民の友」の後継者争いとともに、国内外の反革命派に対するいっそう激しい態度だった。

ロベスピエールが「極端で怒りっぽい」と評し、その政策を「暴力的な諸提案」と言ったこともあるマラは、同じく民衆に人気があった「清廉の人」より確かに過激だった。革命初期(89年10月)には早くも人民の蜂起を正当化する理論を提唱、翌年7月に刊行した冊子では一時的な「独裁」も肯定した(前川貞次郎「人民の友・マラー」1978[1956]年)。マラが初めて議員に当選した国民公会では、92年の「9月虐殺」の責任を問われ、翌年ジロンド派によって逮捕されたが無罪となり、民衆の歓呼の中を議会に凱旋したエピソードはすでに見た通りである。

マラは、国民公会ないしモンターニュ派と、過激派を含む民衆との接点だったと言える。国内外で反革命派ないし敵軍との対立が激化する中、マラを失った共和国はその空隙を埋め、事態を打開してくれる人物を求めた。対仏同盟の影響で物価が高騰し続ける一方、終わらないヴァンデー内戦の影響によってパリへの食糧供給が途絶え、食糧騒擾が7月に再び勃発していた。

パリ近郊の村の代表団が国民公会を訪れ、生活必需品の価格公定を要求したのに対し、議会は買い占め人を処罰する法令の作成に向けた「6人委員会」を設置、買い占めは大罪であると宣言し、「食物買い占め弾圧令」を可決した(7月26日)。この重大な決定に関与できなかった公安委員会は、陰謀家=反革命派の殲滅を掲げることで、その権威の増強を企図した。そこで白羽の矢が立ったのが、マクシミリアン・ロベスピエールだった。

7月27日、ロベスピエールは3日前に辞任した委員に代わり公安委員会に加入した。それはつまり、彼が行政権力側の職に初めて就くことを意味した。革命史家のマチエをして、「一つの新時代」を開いたと言わしめた出来事である(マチエ『フランス大革命』1922-27年)。とはいえ、マチエの言うように、ロベスピエールが「サン=キュロット層の確固たる指導者」としてその地位に就いたというほど話は単純ではなかった。

革命政府の宣言

ロベスピエールは、公安委員会の委員に任命された日から5日後、県単位での穀物とパンに関する最高価格法(5月4日)の改変を国民公会で提案し、その一つが8月9日、公安委員会名で提出された公共の穀庫を設立する法令として採択された。さらに9月に入ると、国民公会はサン=キュロットからの要求を受け入れるかたちで、反革命容疑者を勾留する法律を制定するとともに(17日)、穀物の公定価格を全国一律に改定した最高価格法(11日)を39品目に拡大した一般最高価格法を制定するに至った(29日)。

もっとも、これら一連の措置はパリ民衆に対する一方的な譲歩ではまったくない。このとき同時に、上からの統制が進んでいたのである。8月14日には軍事専門家2名が公安委員会に新たに加わり、同委員会が軍の動員や戦略を決定する戦時体制が整えられてゆく。そして同月23日、ついに国民公会は18歳から25歳までの独身男性すべてを徴兵できる国家総動員令を発出したのである。

さらに9月5日、国民公会はパリ・セクションの会合を週2回に制限する法令を可決。これを人民主権に対する侵害だと抗議した過激派のヴァルレとルクレールは逮捕・投獄された。ロベスピエールは国民公会で、同令によって人民主権を行使する機会が制限されることを認めながらも、むしろ職人たちが週2回の会合に参加できるよう家族を養うために十分な手当を保障することを要求した(9月17日)。手当によって民衆が堕落すると言う者がいれば、それは貴族でしかない、「人民は善良で寛大であり、彼らの美徳がわれわれ〔議員〕の構想を助ける」と言ったのである。ここでも、社会経済(階級)的対立、あるいはそれに根ざした人民(民衆)に対するロベスピエールの思想と行動は両義的だった。

この点で――少し時計の針が戻るが――、同年6月の憲法審議における「第一次集会[選挙区の集会]」に関する彼の発言は示唆的である。1793年憲法では、各市民は6ヶ月以上居住するカントン(小群)の「第一次集会」に組織され(第11条)、選挙権を行使するとされた。ロベスピエールも、国民公会(5月10日)で公表した憲法私案でその点を認め(第7条)、人民の権利への侵害があった場合には「第一次集会」が会合を開いて意見を公表することも想定していた(第19条)。しかし、本会議の審議では「第一次集会」の会合に関する憲法案(第12条)に懸念を表明した(6月14日)。それは同集会が過半数の賛成で臨時に召集されるという条項だったが、結果的に人民が法律を発議や拒否する権利を保障しうるものでもあった。

これに対してロベスピエールは、同条項が曖昧であるがゆえに、あらゆることが議題となりえ、どんな政府も破壊されるおそれがあり、「民主主義の過剰ゆえに国民主権を転覆しうる」と述べたのである。「ご覧の通り、そこで直接民主政が樹立されることになるが、それは全体の幸福のために法によって抑制されたデモクラシーではない」。こうして彼は改めて〈代表の原理〉を擁護した。翌日の議員の免責特権に対する擁護も、同様な観点からなされたものだった。

他方、「行政官は代表の性格をいっさい有さない」という憲法案は、「人民の受任者の真の性格は彼らの役割の性質によって決まるから」まったく無駄な条文だと述べ、次のように続けた。

代表者という言葉はいかなる人民の受任者にも適用されえない。なぜなら意志は代表されえないからだ。立法府のメンバーは人民が第一の権力を与えた受任者である。だが、真の意味において彼らは人民を代表していると言うことはできない。立法者は法律や命令を策定するが、法が法としての性格を持つのは人民がそれを正式に承認したときだけである。それまで法は法案でしかなかったが、このときから法は人民の意志の表現となる。

ここには、『社会契約論』の著者ルソーと同様の代議制批判が読み取れるように見える。

ここでロベスピエールは矛盾しているだろうか。彼の中ではおそらくこの人民主権論と〈代表の原理〉とは矛盾しない。いや、矛盾しないようにするのが《民主主義》でなければならない。つまり、代表者と彼らの立法権を認め、その限りでは人民が直接政治を行うわけではないが(彼は直接民主政を退けた!)、議会政治が人民の意志(=一般意志)から逸れた場合、人民にはその意志を直接表明する権利が留保されていると考えられたのである。

前年8月の「美しい革命」や直近の「5月31日〜6月2日事件」のときのように、人民の直接行動――それはつねに蜂起とは限らない――を支持したのも、ロベスピエールの思想からすれば理解できる。しかし、それが正当化されるのはどのような場合か、人民の意志とは何かを特定するのは当然難しい。例えば、前年であればそれはパリのコミューンの意見だと彼の立場からも言えたかもしれないが、いまや過激派が深く浸透するその集会の意見を一般意志と同一視することはできない。ここに、民衆の人気を力の源泉とする政治家ロベスピエールのジレンマ、さらには《民主主義》のジレンマがあったように思われる。

両論理のバランスが徐々に崩れ、そのジレンマが大きくなり始めるのは、彼が公安委員会の一員になった頃である。そのとき、国内外で敵に包囲されつつある「状況」という要素が介在することになる。例えば、8月11日のジャコバン・クラブでの演説である。この日の国民公会では同委員会の委員が欠席する中、議会を解散し新しい国会を召集するというある議員の提案が可決された。これに対して、ロベスピエールは夜の会合で激しい反論を展開したのである。

現立法府を永続させる理由はいっさいない。私のことを知っている人は誰でも、私が普通の市民階級に戻りたいということや、5年に及ぶ行政の重荷が一人の人間にとって重すぎることはご存じである。しかし、あなた方になされた狡猾な提案は、現在の国民公会の純化された議員をピットやコーブルク〔オーストリア軍司令官〕の派遣員に取って代えようとするものに他ならない。

実際、ロベスピエールは議員が腐敗しない(=清廉である)ため、同一の議員が議会に長くとどまる再選を禁止する法案を提出したことがある(第8回)。だが、今の「状況」では議会そして政権を代えるわけにはいかない。これは暗に、憲法の施行延期と、現体制による臨時政府の樹立を支持するものだった。この後、その議員の案は取り消された。また、9月5日パリ民衆が国民公会に再び押し寄せ、圧力をかけたが――これが上述の食糧政策につながった面はある――、公安委員会は過激派のジャック・ルーを同日に逮捕、引き締めを図った。

こうして、議会と委員会がなかば一体となって、上からの統制を強める中、後者が前者に対する影響力を強めてゆく。そこで出されたのが、「革命政府の宣言」(10月10日)だった。その表明者は、公安委員会の委員の一人で、ロベスピエールの盟友である、サン=ジュストである。彼によれば、多くの法律や対策がなされてきたにもかかわらず、政府の悪弊や食糧問題が解決していないのは、人民と革命の〈敵〉を打ち倒すに至っていないからだという。「すなわち法律は革命的だが、法を執行する者は革命的となっていないのである」。「政府自体が革命的に構成されなければ、革命的な法律を執行することは不可能である」(阪上孝訳)。

こう言ってサン=ジュストは、現政府の悪弊と無能を批判する一方で、「革命的」臨時政府を設置し、これを公安委員会の監視下に置くことを提案したのだった。

「悲しみの王妃」

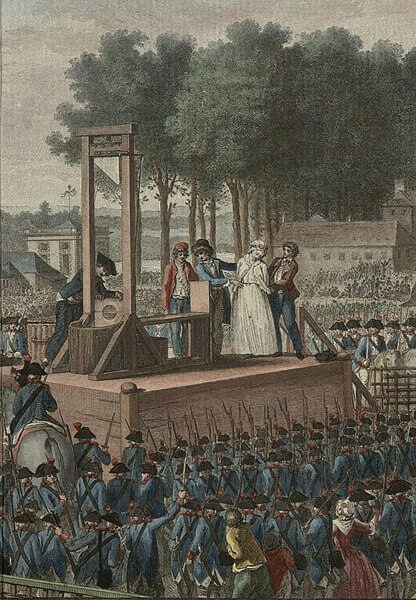

革命政府が樹立される前後、93年の最後の3ヶ月で、革命裁判所が死刑を宣告した数は大きく増加する。それは革命政府による統制という以上に、その統制が強まる中で深まる民衆の不満、怨恨を発散させるための「見せもの」という側面が強かったと言わざるをえない。

よく知られているように、その象徴となったのが王妃、マリー=アントワネットの処刑である。この革命の負の側面は、しばしばその犠牲となった王家の人々の心象風景から描き出されてきた。彼女の伝記を書いたオーストリア出身の作家シュテファン・ツヴァイクは、「死の控え室」コンシェルジェリー監獄で最後の裁きを待つ王妃の様子を次のように描写している。「かつて――あれからもう千年もたったような気が彼女にはする――この国の王妃であり、フランス中で一番陽気だったこの女性は、いまは心のなかまで凍りついたようになって、いよいよ疲れを増し、あたりの静寂はいよいよ冷たく、時はいよいよ空虚になってゆく。死の裁きに呼び出されても、彼女はもはや驚かないであろう。この監房の日夜を通じて、彼女は生けるしかばねの生活をいやというほど味わっていたのだから」。そして、こう続ける。

パリの真只中にあるこの墓場へは、この秋世界を吹きまくった巨大な嵐の音一つきこえて来ない。この時ほど、「フランス革命」が危殆に瀕したことはなかった(『マリー・アントワネット』高橋禎二・秋山英夫訳)。

あのマルゼルブは、ルイ16世の処刑後、周囲から亡命を勧められたが、国内にとどまる選択をした。その理由は、なにより王妃が獄中にいるかぎり祖国を離れるわけにはゆかないというものだった。国外にいる王弟にそう伝えた日の2日後、彼は孫娘ルイーズの結婚を祝った。その相手はノルマンディー地方出身の貴族、エルヴェ・ド・トクヴィル、未来の『アメリカのデモクラシー』の父である。その後、この若き夫妻も投獄されることになるだろう。

残念ながら、マルゼルブの最後の「使命」はついぞ果たされることはなかった。まともな裁判が行われることもなく、10月16日、マリー=アントワネットは断頭台で処刑された。同月31日、21名のジロンド派議員がこれに続いた。女性権利活動家の草分け、オランプ・ド・グージュは11月3日、ブリソ政権で内相を務めたジャン=マリー・ロランの夫人にして自身もジロンド派の活動家だったマノン・ロランは同月8日、ギロチンで露と消えた。この報を受けた夫ジャン=マリーは、逃亡先のルーアン郊外の田園地帯で自決した。

「悲しみの王妃」の姿に同情を寄せるかどうかは、その観察者の置かれた立場にもよるだろうが、そこからツヴァイクが引き出した革命観は傾聴に値するものである。

革命という概念は、その色彩をつねにこれを担う人間および時の事情から受け取るものであるから、この概念は微妙な色合いを持って、千変万化する。「フランス革命」においては――他のすべての革命におけるとひとしく――明らかに二つの型の革命党員が際立った対照を見せている。理想のゆえに革命を奉じた者と、怨恨から革命に走った者とである。

彼によれば、後者の「もっとも典型的かつもっとも厭うべき人物」がエベールだった。

フランス革命、あるいは「他のすべての革命」がこのような二分法で語れるほど単純ではない。ただ、エベールが革命の一方の性向を代表していたとすれば、彼はその点では、みずから僭称したようにマラの「後継者」だったと言えるだろう。歴史家モナ・オズーフは、『フランス革命事典』(1992年)の中で、「人民の友」マラーに対する社会心理学的説明を紹介している。

彼の動機の「客観的な」測定ほど欲求不満の感情と無縁なものはない。怨恨が正当化されないことはけっしてないのだ。革命は逆に、怨恨をもつすべての者に対して未曾有の約束をする(垂水洋子訳)。

スイス生まれの「祖国のない市民、免許をもたない医者」、つまりはエスタブリッシュメントから疎外されたマラは、革命が勃発すると、新聞メディアを活用することで革命指導者の地位にまで昇り詰めた。そのエネルギーは怨恨であり、人民にもその発散、侮辱への復讐を説いた。だが、彼は政治家となり、モンターニュ派を代表する指導者として「体制」の側の人間となったとき、暗殺された。

マラの死は、国会議員の誰もが暗殺のターゲットになりうるという恐怖を呼び起こし、そのために政治がさらに暴力化してゆく機縁となった。と同時に、革命が一方の型とされる怨恨の渦に呑み込まれてしまうのかどうか、その結節点ともなる事件だった。

では、公安委員会、その有力な委員となったロベスピエールは、革命の理想を失い、一方の趨勢に呑み込まれてしまうのか。いや、むしろ怨恨を煽動する役回りを担うことになるのだろうか。刑死を控えたかつての王妃を描写しながら、ツヴァイクは次のようにも書き残している。

いまや共和政を救いうる道はただ一つ、絶望的な大胆さ、自殺的な挑戦あるのみである。共和国は、みずから恐怖を吹きこむことによってのみ、恐怖を克服することができる。

ツヴァイクがサン=ジュストとともに、「革命に身を捧げたもっとも高貴な、もっとも精神的な人たち」と呼んだロベスピエールは、これから「美徳」によって革命を導く「恐怖」の必要を説く、有名な演説に臨む。マラよりも〈マラ的なもの〉によって駆動し始めた革命。その渦中で《民主主義》が救われなければならなかった。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら