署名の謎

ロベスピエールらの逮捕が伝えられると、パリ市は蜂起を宣言した。と同時に、国民公会によって国民衛兵司令官の職を解かれたアンリオに兵士を集めるよう求め、パリの各セクション(地区)に対してロベスピエールを守るよう指示を出した。午後5時頃のことである。

48あるセクションのうち、部隊を出したのはわずか13、それでも国民公会に突撃することは可能だったが、ロベスピエールはそうしなかった。民衆の中に無力感が漂っていたのは確かだ。「市民よ、武器を取れ」といった言葉に大多数の住民は聞く耳を持たなかった。馬に跨ったアンリオは、憲兵を引き連れてサン=トノレ通りを横切ると、道路工事をする労働者の一団に遭遇した。「諸君の父が危機にある」とアンリオが叫ぶと、労働者たちは「共和国万歳!」と唱和したのち、何事もなかったように仕事に戻ったのだった(「運命の日」の経過については、Colin Jones, The Fall of Robespierre: 24 Hours in Revolutionary Paris, 2021を参照)。

国民公会が開かれているチュイルリ宮殿の近く、パレ=ロワイヤル広場に出たアンリオは、愛国者の議員たちが逮捕されようとしていると再び住民に叫んだ。すると、群衆の一人はこう返したという。「耳を貸すな。奴はお前たちを騙そうとしている悪党だ。逮捕状が出ている。我々は奴を逮捕しなければならない」。アンリオにはもはや民衆を動員する力はなかった。

同じ頃、その広場にある劇場は普段と同じく開演の時を告げようとしていた。ちょうどレパブリック(共和国)劇場で演じられようとしていた題目は、詩人で劇作家ガブリエル=マリー・ルクヴェによる『エピカリスとネロ』である。ネロとは言うまでもなく古代ローマの「暴君」で、エピカリスは古代ローマの解放奴隷の女性、ネロ暗殺(ピソの陰謀)を企てた一人だった。

それでも、フランス革命の立役者たちが人生の終幕を迎えようとしているとき、すべての民衆が無関心を決め込んでいたわけではない。彼らは総じてロベスピエールを見捨てることはなかった。リュクサンブールの監獄から市庁舎に向かう馬車は、2、3千の住民たちに曳航されるように伴われた。そこでは「ロベスピエール万歳」の声が鳴り響いていた。

これに対して、夜7時頃に議論を再開させていた国民公会の対応は早かった。ロベスピエールが市の役人たちに歓迎され支持されているという情報が飛び込んでくると、8時半過ぎ、「これらの役人たちを法の外に置くことを要求する」とある議員が主張、議場では「法の外、法の外だ」と喚声があがった。そして、ロベスピエールら5人の議員も法の外に置くことが宣言されたのである。同時に、元軍人で、マルセイユやトゥーロンでは派遣議員として激しい弾圧を行なったポール・バラスをパリの軍司令官に任命、ロベスピエールの逮捕に向かわせることを決議した。

ロベスピエールが市庁舎に入ったとき、前にあるグレーヴ広場にはセクションの部隊が集まっていた。だが結局何もしないまま夜がふけた。日付が変わった頃には人々は帰り始め、午前2時を回ると解散してしまったのだ。そのとき、バラスに率いられた部隊が市庁舎に突入した。

サン=ジュストはほとんど無抵抗のまま逮捕された。ルバは拳銃で自殺、ロベスピエールの弟オーギュスタンは役所2階の窓から飛び降り、クートンは車椅子から階段に身を投げて共に重傷を負った。そしてロベスピエールはというと、左頬に銃弾が貫通し、顎が砕けた。自殺を図ったという説もある。一命はとりとめたが、顎が剥がれ落ち、夥しい出血と激しい痛みに襲われた。

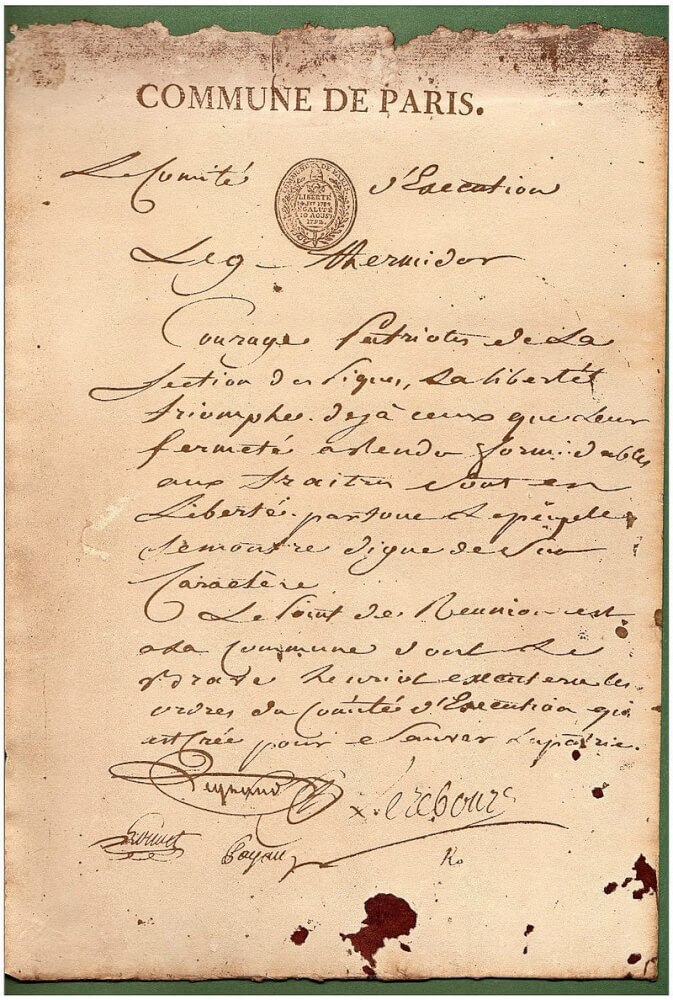

ちょうど部隊が突入してきたとき、ロベスピエールは彼自身の住むピック・セクションに向けて蜂起を促す声明文に署名するところだったという。確かに、下部の署名欄末尾には「ロ(Ro)」とだけ書かれ、書面には血痕が残っていることを考え合わせると、署名を途中で中断させられたと推測するのが普通だろう。ただ、それ以前から署名することを逡巡していた、署名未了はその結果だったと考えられなくもない。いや、そのように考えたほうが、告発後のロベスピエールが一貫して民衆を煽動するような言動を控えていたことと、整合性がとれる。

ロベスピエールにとって、議会に向かって進軍するという選択肢はなかったのだろう。確かに、かつての「美しい革命」のときのように、民衆がみずから蜂起を起こせば、それを容認する用意はあったのかもしれない。しかし、上述のように、民衆の多くは無関心で、自らの「日常」の方が重要だった。そして近年の研究によれば、セクションの方でも、このときすでに文民・軍人両組織は「ほぼ例外なく、国民公会(とその内部の公安・保安委員会)を単一の正当性の極として認識しており、ほとんど条件反射的に国民公会支持の方向に動いていたのである」(松浦義弘『フランス革命とパリの民衆―「世論」から「革命政府」を問い直す』2015年)。

陰謀の歴史

夜明け前、ロベスピエールの身柄は国民公会に移された。議場に寝かせるのは似つかわしくないとして応接室に移され、そこの机上に寝かされた。顎を巻いた包帯は血ですぐに真っ赤に染まり、シャツも血だらけになった。言葉を発することもできず、瀕死の状態だった。

早朝、議員ルジャンドル[プレリアル法に反論したブールドンに近い議員]は、ジャコバン・クラブに走って向かい、そこに集まっていたロベスピエールの主に女性の支持者たちに向かって叫んだ。奴が美徳の仮面の下で犯罪をおかした、あなた方は騙されていたのだ、と。そして、クラブを閉鎖し、その鍵を国民公会に持ち帰った。

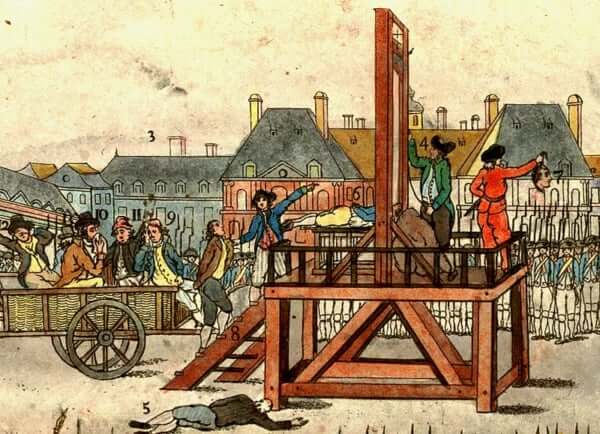

午前11時、ロベスピエールはコンシェルジュリ監獄に移送され、死刑が確定した。もとより、「法の外に置かれた」人間に対して裁判が行われることはなく、即日処刑されることになった。午後6時、ギロチンのある革命広場に向けて22名の囚人を乗せた荷車が出発。ロベスピエールは、デュプレ家のあるサン=トノレ通りを通ったとき、何を思ったか。「ロベスピエールよ、お前もおれのあとに従うのだ」。刑場に向かうダントンがそう叫んだ通りである(第16回)。

次々と処刑されていき、21番目、いよいよマクシミリアン・ロベスピエールの番がきた。そこで、死刑執行人シャルル=アンリ・サンソンは、受刑者の包帯を取り除くよう助手に指示を出した。そのときの様子を、死刑執行人の孫はのちに次のように書き残している。

恐ろしいまでの苦痛に受刑者は物凄い叫び声をあげた。

外れた顎がだらりと下がり、口が信じられないほど大きく開いて、そこから血が流れた。

助手たちが急いで彼を処刑台の跳ね板に押さえつけた。そして1分もしないうちにギロチンが落ちた。

ロベスピエールの首は、王やダントンの首と同じように民衆に示された。群衆は嵐のような拍手でそれに応えた。(柴田道子ほか訳)

まさにダントンの処刑の時のように、この「見せ物」に熱狂する群衆の歓声、これとは対照的に一言も〈声〉を発することのできない、「暴君」の最期だった。

処刑後、クーデタで中心的な役割を担った人物たち、いわゆる「テルミドール派」は、ロベスピエールを徹底的に非難し、恐怖政治の元凶をすべてこの「暴君」に帰すことに専念した。翌日、国民公会では早速、彼は「新たな暴君」だったと宣言されたのである。

コロやヴァレンヌは、恐怖政治とはロベスピエール、サン=ジュスト、クートンによる「新たな三頭政治」だったのだと意味付けを施し、「独裁者」は排除されたと訴えた。ヴァディエ(保安委員会)は、市庁舎内の部屋の机上には「百合の花[フランスのブルボン家の紋章]」の印章が残されており、ロベスピエールは国王になるため、ルイ16世の娘と結婚する計画だったのだという、ありもしない物語をでっちあげた。これは陰謀論以外の何ものでもない(Marisa Linton, Choosing Terror: Virtue, Friendship, and Authenticity in the French Revolution, 2013)。

また、同窓のフレロンは、ロベスピエールが生前多くのボディーガードを雇っていたと、その臆病さを印象付けようとした。さらに、クーデタ後にナポレオン・ボナパルトを重用して総裁政府で権力の座に就くバラスに至っては、ロベスピエールには複数の妻があり、また彼らはパリの外れの隠れ家で乱行パーティに明け暮れていたと言いふらした。もちろん、それを実証する「事実」などなく、「清廉の士」にはおよそ無縁な素行に見えるが、こうした陰謀にさえなりえないような噂が、その後の彼のイメージを決定づけることになる。

なかでも、この種の陰謀の影響という点で同時代に決定的だったと思われるのは、処刑の翌年に出版された、ガラル・ド・モンジョワ著『パリのロベスピエールの陰謀の歴史』(1795年)である。歴史上、最初の陰謀論のテクストとも言われる。このなかで著者のモンジョワは、性的にも不道徳な、〈美徳〉などはおよそ持ち合わせない権力欲だけの「独裁者」の来歴を描いた。

冒頭、ロベスピエールは古代ローマの共和政(民主制)を死守した政治家カトーに生前は喩えられ、死後はローマ転覆未遂事件を起こしたカテリーナや、イングランドで護国卿となったクロムウェルに喩えられるが、どちらも誤解しているという。「この怪物は、クラウディウス[ローマ帝国歴代の皇帝名]より愚かで、ネロ[「暴君」として悪名高いローマ帝国の第5代皇帝]よりも何千倍も残忍だった」。そして、この現代の「暴君」の陰謀の歴史を本書で辿ることは、統治をする者にとってもされる者にとっても、大きな教訓を示すことになるだろうと言って、筆を起こす。

本文は論理的に叙述が展開されているわけでなく、まさしく「陰謀」が散りばめられていて史実としても見るべきものはない。とはいえ、陰謀論としては興味深い幾つかの特徴が確認できる。やや図式的に言えば3点、指摘できる。

1つ目は、その人間性の指摘で、ネロに喩えられる残忍さ、「血が流れるほどに喉が渇く」怪物、悪魔性が繰り返し強調されることである。2つ目は、その政治性の指摘で、ロベスピエールの目指した共和国は「名ばかりの共和国」であって、実態は独裁政治だったことが暴露される。彼は、共和国の〈美徳〉=公共の利益を自身が体現していると言って、つまりはそうした「仮面」を身につけることで人々を騙していたのであって、実際は個人的な情念=利己心に基づいて行動していたという。「最高存在の祭典」はその最たるもので、あれは「権力の祭典」だったのだ、と。「あれほど絶対的な権力を得た支配者はかつていなかった」。

3つ目は、1つ目と2つ目に共通して見られるように、『パリのロベスピエールの陰謀の歴史』が革命を理念や目的ではなく個人(ロベスピエール)の〈情念〉から描写していることである。しかも、彼の死とともに〈情念〉は消え去るかのように叙述されている。一方で、その権力者に騙された側の人民の情念・感情の分析は欠落しているところに同書の特徴がある。

上から民衆を蔑視しているとさえ思われるような記述さえある。例えば、公安委員会の巨大な権力を指摘した件で、ロベスピエールに近い「社会の底辺から選ばれる構成員の野蛮さ」を指摘した箇所である。確かに、「主人公」の素行に焦点を当てた同書の性質上、そのような社会の分析は必要なかったかもしれない。だが、ロベスピエール自身の言動には頻出する「人民主権」などの理念が欠如していることは、やはり同書の大きな特徴と言わなければならない。この点が興味深いのは、その事実が、クーデタ後の、あるいはその前後をつなぐ政治の行方を占っているように思われるからだ。

ともあれ、こうしてテルミドール派はすべての罪を「暴君」に懸命になすりつけようとした。その裏には、彼ら自身が恐怖政治の執行者であり、その行き過ぎを「清廉の士」に咎められていたという経緯があることを忘れてはならない。要するに、ロベスピエールを「暴君」に仕立て、その政治を「独裁」と糾弾することで、自分たちが行ったクーデタを正当化するだけでなく、己の「前科」に対する罰から免れようとしていたのである。そこで彼らが唱えたものこそ、陰謀論だった。陰謀論は、ロベスピエールが発明したものではなかった。

彼自身最後の演説で次のように述べていた。「この独裁という言葉には魔術的な効果がある」。

「恐怖のシステム」

1794年8月28日、つまりロベスピエールの処刑からひと月後、国民公会の演説で「恐怖のシステム」という言葉を使ったのは、失脚劇で見事に敵役を演じた、あのタリアンである。この恐怖政治の〈システム〉のなかで、自分たちも弾圧せざるをえなかったというわけだ。それを指揮していたのは「暴君」ロベスピエールであって、自分たちはそれに従わざるをえなかったということだろう。そして今こそ、〈恐怖を日常に〉(第15回)を「正義を日常に」に取って代えなければならないと訴えたのである。

9月8日、かつてナント[フランス西部の都市]の弾圧で投獄され、まだ生存していた貴族たちの裁判がパリで始まると、「裁判は被告が逆に恐怖政治を告発する場」となった(山﨑耕一『フランス革命』2018年を参照)。結果、彼らは釈放される一方で、革命委員会のメンバーが逮捕され、弾圧の責任者である議員のカリエも逮捕(11月11日)、翌日処刑された。タリアンやフーシェも、派遣議員として同様に激しい弾圧を行っていたことを考えると、カリエは一人、スケープゴートになったと言わざるをえない。

他方で、同時期に国民公会に提案されたのが、恐怖政治の基本政策である最高価格法[もともと山岳派が貧民の生活安定のために必需品・食料が投機等によって不当に高騰しないよう最高額を設けた法]の廃止だった。12月23日に廃止法が上程され、翌日成立した。このことは、単なる恐怖政治の行き過ぎへの批判にとどまるものではなく、ロベスピエール後の政治や経済の路線を大きく規定することになる。なるほど、恐怖政治下の統制経済は非能率で、十分に機能したとは言えず、物価は高騰する一方で賃金は上がらず、民衆の中には不満が燻っていた。

とはいえ、国家による規制を緩めることは、あのジェルミナルのドラマに結果した「外国人の陰謀」のように(第16回)、食料や軍事物資の供給において御用商人や業者が暗躍することになりかねない。「経済を自由化するというテルミドール派の政策は、この点でも、私的な業者が最大限の利益を上げ得る機会を国家が保障するものだったのである」。結局、テルミドールのクーデタ、あるいはもっと言えばクーデタに行き着いた革命によって浮かばれたのは、種々の投機によって蓄財に成功した新しい階級、ブルジョアジーだった(同上)。

シュテファン・ツヴァイクは、『ジョゼフ・フーシェ―ある政治的人間の肖像』(1930年)のなかで、「フーシェは命拾いをしたのである」と語ったあと、こう結論している。

――テロルは終わったが、革命の熱烈火の如き精神もまた消えてしまい、英雄時代は去ったのである。いまや後継者の時代がきた。山師と利得者、掠奪者と二股膏薬、将軍と富豪の時代、新しい組合(ギルド)の時代がきたのだ。(高橋禎二・秋山英夫訳)

新しい階級の台頭。それに続いて、「反動」と呼べるプロセスが始まる。亡命貴族の帰国と、聖職者市民化法の廃止である。政教分離と称した政策は、その実、政治信念に基づくというよりは、国による聖職者への給与支払いをやめるという財政上の理由によるものだった。

これに対して翌年、最後の民衆蜂起が起こる。93年憲法の施行や貧困対策を求めてパリの民衆が国民公会に押し寄せたジェルミナルの蜂起(4月1日)と、同じく民衆が議場に押し寄せたプレリアルの蜂起(5月20日)である。しかし、どちらも速やかに鎮圧された。そして、ジェルミナルの蜂起のあとに行われたのが、「四人組」の排除だった。前述のように、ロベスピエールを「暴君」と罵倒していたコロやヴァレンヌ、ヴァディエ、さらにはバレールが、恐怖政治を体現する「四人組」として昨年末に告発されていたのだ。

議場で死者を出したプレリアルの蜂起は、もともと革命のための軍隊だったはずの国民衛兵によって鎮圧され、蜂起者たちは銃殺された。民衆が武力によって弾圧されたことになる。

こうしてテルミドールのクーデタ後を概観してみると、結局、ロベスピエールの処刑とは何だったのか、あるいはそもそもロベスピエールとは何者だったのか、と改めて問わないではいられない。そもそも、ピーター・マクフィーが近著『フランス革命史』(2016年)で慨嘆したように、「いったい、これは誰のための革命だったのだろうか」。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら