旧友の批判

1793年3月、のちに革命裁判所と呼ばれる特別刑事裁判所が設置された(第12回)。それは戦況が悪化して30万人動員令が出され、国内では食糧騒擾が起こる中、革命に対する陰謀を企む者を裁くのが目的だった。裁判所の設置を主導したのはほかならぬダントンである。

同月9日、動員令の施行を監督するため、全国に議員が派遣されたが、議員の一人ピエール・ルイ・バンタボルが議会で、パリ住民の懸念を代弁した。彼らは家族を置いて戦場に向かわなければならないことに不満を抱いており、それは裏切り者や陰謀家を裁く「真の裁判所」がないためだと考えていると訴えたのである。議論は翌日まで続き、終わりが見えない中、ダントンの有名な演説で、裁判所の設置が決まった。

政治犯罪ほど定義が難しいものはない。(中略)〔それでも〕民衆の救済には偉大な手段と恐ろしい措置が必要である。通常の手続きと革命の裁判のあいだに中間はない。すべての善良な市民が嘆いた流血の日々[1792年9月の虐殺]がこの議会で思い起こされたからには、私は言いたい。裁判所があのとき存在していれば、その日々に関して度々厳しく非難されることがある民衆も、流血の惨事を引き起こすことはなかっただろう。立法議会がしなかったことをしようではないか。民衆が恐ろしい存在にならないよう、われわれが恐ろしい存在になろうではないか。

元法相のダントンは、犯罪者には法の裁きがなされることを民衆に知らしめるため、革命裁判所の設置は考える限りで「最小の悪」であると判断したのである(Antoine Boulant, Le tribunal révolutionnaire; Punir les ennemis du people, 2018)。その一年後、自身がその裁きを受けることになろうとは想像もしなかっただろう。

ジョルジュ・ダントンは、93年7月に公安委員会のメンバーから外れても、革命のもっとも有力な指導者の一人であることに変わりはなかった。しかし、この革命の英雄も、汚職の嫌疑を免れることはなかった。彼の汚職への関与を示唆したのは、彼に近い元修道士の議員フランソワ・シャボである。シャボは、オーストリアの銀行家の娘と結婚して反革命の疑いをかけられたため、自身への疑いを晴らすため公安委員会に赴き(11月15日)、あの東インド会社の解散に伴う汚職事件の資金を流用しエベールらによる革命政府の打倒を支援したスパイ貴族の存在を明かすと同時に、ダントンの関与さえ示唆したという(マクフィー『ロベスピエール』)。

田舎に帰ってくつろいでいたダントンは急遽パリに戻った。そして、恐怖政治に批判的な発言をし始める。「恐怖政治を終わらせる時だ」、「人間の血をむやみに流さないことを要求する」(11月22日)。もともと王室との付き合いがあり、他国との和解を画策したうえ、政権の中枢から外れたあとは反革命容疑者の釈放を求めたダントンは、反革命の疑いをかけられる十分な理由があった。

久しぶりにジャコバン・クラブにも出席して弁明したが、聴衆に罵倒された。そこで救いの手を差し伸べたのは、ロベスピエールである。パリに戻ったダントンを除名しようとする動きがジャコバン・クラブで出始めると、ロベスピエールは、彼とはこれまで意見や立場に違いがあったことは認めながらも、次のように弁護したのである。

こうして私がダントンに語ったのは、彼に多くを期待していたからだ。〔そして〕彼は私の期待の正しさを証明し、祖国は彼から多大な利益を得た。われわれは人民の敵に対する勝利の多くを彼に負うているのだ。政治的に考えて私はこのことを肯定する。私はダントンを見てきた。公平に、また率直に言いたい。彼が常に一貫していたことを私は見てきたし、常に愛国主義に向かう彼を見てきた。(中略)二人の間にある違いは唯一、われわれの気質、見たり判断したりするやり方に由来するものだけで、二人とも祖国を救うという同一の目的を持ってきたのである。

ダントン派のデムーランに対する態度も、当初は同じだった。北仏のピカルディ地方出身でロベスピエールとともにルイ=ル=グラン学院に学んだカミーユ・デムーランは、マラに次ぐ革命ジャーナリズムの申し子だった。弁護士となるが法曹界の伝統に馴染めず、全国三部会議員にもなり損ねたものの、パリで革命が勃発すると矢継ぎ早に冊子を発刊し、新聞記者として名声を得た。92年2月には『仮面を剥ぎ取られたジャン・ピエール・ブリソ』を発刊し、旧友ロベスピエールとともにジロンド派を攻撃したことはすでに見た通りである(第10回)。

ところが、革命政府の統治原理を示した「フリメール14日法」が宣言されると、デムーランは新聞『ヴィユ・コルドリエ』を翌日発刊し、第3号(93年12月15日)では古代ローマ帝国の専制的な皇帝を描いたタキトゥスを引き合いに出しながら革命政府を批判し、こう結論した。

国民公会の優秀な議員たちは、いわゆるこの自由〔=言論の自由〕に対する危機について奇妙な思い違いをしてしまっている。人々は恐怖政治を日程にのぼせることを望んでいるが、それはつまり有害な市民による恐怖政治である。

続く第4号(12月20日)では、旧友ロベスピエールに向けて危機の終結を呼びかけ、第5号(94年1月7日)では反革命を疑われた議員ピエール・フィリポを称賛した。そこで、彼を厳罰に処すべきだという発言がジャコバン・クラブで出てくると、ロベスピエールも苦言を呈せざるをえなくなる。同日、デムーランはもともと幸運な気質を持つが、悪い付き合いで道を外したのだと弁護して、ロベスピエールは次のように聴衆に語りかけた。

しかし、彼がすべての軽率な言動について後悔の念を示し、自分を道に迷わせた悪い付き合いを断つことを要求する。

そして、新聞を焼いてしまうことを求めたが、デムーランは拒否。ダントンも彼を擁護した。これに対してロベスピエールは、もはや忍耐強くあることはできなかった。翌日、彼を追放するか残すかという議論がクラブではなされているが、ここでは個人が問題なのではない、「自由が勝利し、真理が認められることがなにより重要なのだ」と述べ、こう結論した。

このすべての議論は、個人の問題に関して多くなされたが、公共の事柄に関しては十分ではなかった。ここで、私はどちらの側にもつかない。カミーユとエベールは、私の目から見て同等に誤っている。(中略)よって、論じることが重要なのは、カミーユ・デムーランではなく、公共の事柄であり、外国人の党派の陰謀と戦っている国民公会自身なのだ。

つまり、ロベスピエールはカミーユ・デムーランについて「個人」の問題としてではなく、「公共」の問題として非難したのである。10日、ロベスピエールは彼のジャコバン・クラブからの追放を支持した。これに対して、革命ジャーナリズムの寵児は編集方針を変更することなく、『ヴィユ・コルドリエ』第6号(1月25日)では、誤ったことを言ってしまうとすぐに逮捕されるようでは発言もできないと、言論の自由を高唱したのだった。

こう書くと、デムーランのほうに理があるように見えるが、彼も賭博の経営者や王党新聞記者などとの交友関係でジャコバン派から長らく疑いの目で見られていた(マチエ『フランス大革命』)。要するに、この時期の革命家はほとんど例外なく、自身が嫌疑をかけられないよう、お互いに中傷し合っていたのである。そこで行われたあの「恐怖と美徳」演説(2月5日)は、エベール派とダントン派との和解を放棄し、旧友と離別する宣言でもあったのだ。

エベール派の逮捕

演説から2週間後、ロベスピエールが病に倒れた。革命の重圧は、彼の身体を確実に蝕んでいたのである。デムーランとの論争も、彼にとっては大きな精神的ストレスだったに違いない。

政治家ロベスピエールの定期的な不調は、「厳格で質素な彼の生活」自体にも原因があっただろう。当時彼の情報を収集したというあるドイツ人はその生活を次のように報告している。

彼は非常に早く起床した。(中略)そして、わずか水いっぱいを飲んで数時間仕事をする。(中略)そしてお昼ご飯をとるのだが、わずかなワインとパン、そして数きれの果物だけである。(中略)夕食はデュプレ家の人々と共にする。(中略)それから彼は外出するのである。(中略)帰宅はとても遅い。というのも、彼はしょっちゅう真夜中くらいまで公安委員会で仕事をしているからである(マクフィー『ロベスピエール』)。

この報告がどこまで正確かは断定できない。ただ、革命前のアラスでの生活から類推すれば、ここに書かれた生活習慣はそれほど誤ってはいないだろう。公安委員会は激務で、その中心にロベスピエールがいたこともわたしたちは知っている。おそらくその食生活を含め、健康的ではない生活も彼の身体を蝕んでいったのだろう。

当時も彼の病状は周囲には知らされず、噂や憶測が巷間に流れた。警察の報告によれば、「人々は悲嘆に暮れており、もしロベスピエールが亡くなるようなことがあれば、すべては失われてしまう」と語っていたという(同上)。その頃、ロベスピエールのことを穏和的だと言って以前から批判していたコルドリエ・クラブでは、エベールが彼を「甘言家(アンドルムール)」と呼んで批判、ダントン派を「新たなジロンド派」と言って糾弾していた(2月22日)。

事態は急迫してきた。田舎に派遣され反革命派の鎮圧の任務にあたっていたサン=ジュストがパリに呼び戻され、国民公会で公安委員会を代表して演説した。そこで、「外国人の陰謀」事件とともにダントン派とエベール派双方を批判、厳格な措置を要求した。と同時に、愛国者を釈放する権限を保安委員会に付与する一方で、陰謀家(亡命貴族)の財産を民衆に再配分するという法令(ヴァンドーズ法令)を提案、採択された(施行はされなかったが)。

すると3月2日、エベール派のロンサンがコルドリエ・クラブで蜂起を呼びかけた。エベール本人も、モモロやヴァンサンから弱腰と批判されたのに刺戟を受けて「穏和派(=穏健派)」とロベスピエールの共犯関係を指摘し、ついに蜂起を唱えた(3月4日)。だが、これに呼応したのは48セクションのうちわずか2つで、パリの民衆は同調せず、蜂起は失敗に終わった。

そこで、いよいよエベール派の逮捕が議事日程に上ってくる。3月13日、ロベスピエールがひと月ほどの療養期間を経て、同じく体調を崩して休んでいたクートンとともに国民公会に復帰した。そして、サン=ジュストが「外国人の陰謀」に関する報告で提案した、革命裁判所による陰謀家の迅速な逮捕と裁判に関する法令に同意したのである。その日、久しぶりにジャコバン・クラブの演壇に立ったロベスピエールは、「私は祖国を愛している、それに全存在を捧げたい」と改めて決意表明をしたあと、次のように語った。

自由の擁護者のエネルギーが今ほど必要な状況はない。自由はかつてない多くの侮辱と、卑劣で危険な陰謀にさらされている。私の肉体の力が精神の力と同じくらい強ければよかったのに。

その日の晩、エベールとその一派が逮捕された。賽は投げられたのである。

2日後、ロベスピエールは国民公会で演説し、心からの愛国者は団結しなければならないと訴えた。そのうえで、「すべての党派を同時に滅ぼさなければならない」と主張したのである。そして、革命裁判所は犯罪者たちを識別することができ、人民と代表者を引き裂こうとしている陰謀家たちを怯えさせるのだ、今こそ人民が代表者と心を一つにすることを願うと述べた。

18日、東インド会社事件に関わった外国人の銀行家が逮捕された。そして21日(ジェルミナル1日)、裁判が開始され、エベールらは「外国人」と共謀した〈敵〉とともに裁かれることになったのである。以後2週間ほどにわたって繰り広げられる「党派」をめぐるドラマ(悲劇)を、革命歴にちなんでジェルミナル(芽月)のドラマという。フランスの季節ごとの自然現象に合わせてつけられた美しい暦は、奇しくも渦中の(後日逮捕される)ファーブルの提案によるものだった。

続いてロベスピエールはもう一つの党派に矛先を向ける。国民公会の演説(20日)で、祖国を引き裂こうとした一つの党派はほぼ消え去ったが、別の党派が打ち倒されておらず、ある種の勝利さえ得ており、われわれは決死の覚悟で敵と戦わなければならないと主張したのである。そして、すべての党派が滅ぼされなければ、われわれに休息はやってこないと繰り返した。「祖国への愛着の影響力が、フランス人民の権利が、今すべての党派に打ち勝たなければ、自由を強固なものにするために神があなた方に与えた最高の好機を逸することになるだろう」。

逆に、国民公会が敵に打ち勝つほど強くないとすれば、とロベスピエールは続ける。

われわれにとってもっとも幸福なことは死ぬことだろう。それは革命の舞台で3年ものあいだ行われてきた卑しさと犯罪のあまりに長く苦痛な光景からついに解放されることではある。しかし(中略)、国民公会が人民と正義、理性を勝利させることを決断するとすれば……。

こう述べたところで、議場のいたるところから「そうだ、そうだ」という叫び声が上がった。

翌日、エベールらの裁判が開始される中、ロベスピエールは「穏健派」への批判も緩めない。その日ジャコバン・クラブで演説し、同派は有力な銀行家などイギリスやオーストリアの手先の庇護のもとに活動してきたと告発、「暴政の支援なしに存続しえる党派はない」と断じた(21日)。なるほど、コブレンツ(=国外の陰謀家)やラファイエット(=国内の裏切り者)の党派ではないが、「今日の党派はその事実によって特徴づけられる。それは人民を啓蒙する事実の真実性によって告発されるのである。それを暴く時が来るだろう。その時は遠くない」。彼らが人民を裏切ったという「事実」があり、それは人民自身によって告発されると述べた。

エベールらの裁判はわずか三日で結審、有罪判決が確定し、即日処刑された。あの「人類の友」クローツ(第15回)も、このとき一緒にギロチンにかけられた。

こうして経過を見てくると、ロベスピエールあるいは事実上は――エベールらの逮捕の流れを作った――サン=ジュストの主導する公安委員会による措置は、以前にも増して迅速かつ苛烈になったように見える。少なくとも一方の党派の逮捕後、もう一方の党派=ダントン派への批判が激しくなった。では、ロベスピエールになにか特別な心境の変化があったのだろうか?

確かに、旧友との論争は、前述のように彼に精神的なストレスを与えただろう。そのうえで、療養中の彼がサン=ジュストや弟のオギュスタン、あるいは警察職員からの報告を受ける中、「生真面目で、勤勉な」少年が自分の殻に閉じこもるようにして暗い世界観を築き、陰謀論を逞しくしていったというのはありそうな話である(マクフィー『ロベスピエール』)。

しかし、ロベスピエールがその時の雰囲気や一時の感情に流され、一方的に陰謀論に支配されたと考えてはならないだろう。ここでも、彼は己の政治理論に一貫して従っていたのである。実際に、彼の考える祖国あるいは《民主主義》への〈敵〉が国内にいるという「事実」が存在した。陰謀とは、科学的に証明されないとしても、それを裏づけるような「事実」が出てくると、その力を増すものだった(第10回)。その実、エベール本人の蓄財は突出しており、他の議員も多かれ少なかれ裏金を得ていたのである(山﨑耕一『フランス革命』)。

むしろ、「清廉の士」はその中で例外的な存在だったことを見逃してはならない。彼の原点は、革命前に書かれた『仮面を剥がされた祖国の敵』というパンフレットのタイトルに表出していた(第5回)。政治家ロベスピエールの原点は、特権階級(エスタブリッシュメント)の、あるいは彼らと共謀した政治家やその党派の「仮面」を剥ぎ取り、真実を公にすることだった。その点から〈内なる敵〉の追及に執着し、《単一性(同質性)》を基調とした民主主義を標榜した。党派の排除が純化路線だと言われるとしても、それは時代の流れにただ身を任せて生まれたわけではない。

ところで、この種のレトリックは今日の「ポピュリスト」的指導者を連想させるが、彼らにその純粋さ(潔癖さ)がどこまであるだろうか。これはロベスピエールから現代民主主義を考えるうえで外せない論点に違いない。

ダントンの処刑と「恐ろしい存在」

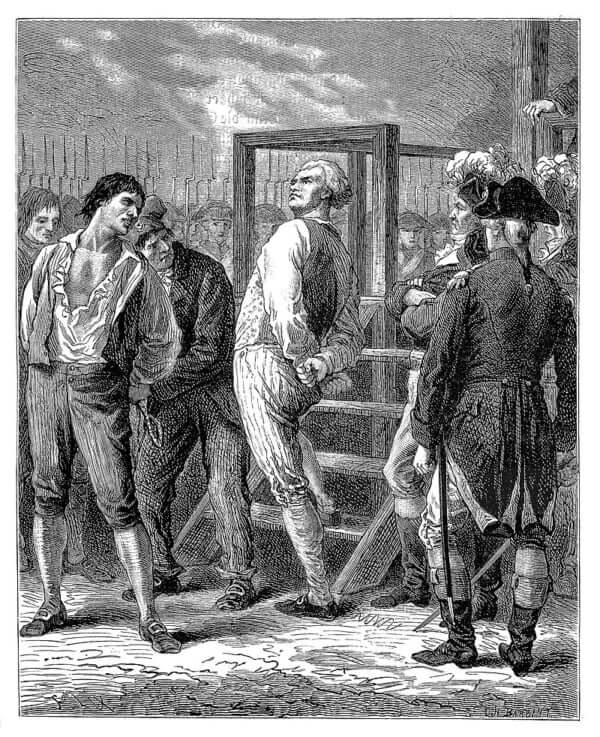

党派の消滅を訴え、エベール派の裁判中も「穏健派」を攻撃したロベスピエールだったが、ダントン自身の逮捕には最後まで慎重だった。個人的な付き合いとは別に、堂々とした体躯でもミラボを思わせるダントンの革命における存在感も、ロベスピエールはよく理解していた。それでも、ついに公安委員会で逮捕に署名することになる(逮捕には委員全員の署名が必要だった)。前年夏、同委員会に逮捕状を出す権限を与える決議を支持したのは、ほかならぬダントン自身であったのはなんとも皮肉である。

94年3月29日、公安・保安委員会は「穏健派」の逮捕を決定、翌日ダントンやデムーランら同派の指導者を逮捕。同じく、汚職事件に連座したファーブル・デグランチーヌやシャボも逮捕された。31日、国民公会ではルジャンドル議員がダントン派に議会で釈明する機会を与えるよう提案を行ったが、ロベスピエールがこれに反論し、却下された。「彼がダントンについて話したのは、この名には特権が与えられているとおそらく信じているからだ。いいや、われわれは特権など欲しない。いいや、われわれはそのような偶像を欲しない」(議場では何度も拍手が起こる)。そして、国民公会は「腐敗した偶像」を破壊するかその逆か、近日中に決するだろうと述べたうえで、「清廉の士」は己の信条をこう簡潔に吐露するのである。

私はここで、陰謀の試みに対して原理の純粋さすべてを擁護することが、私に課せられた特別な義務であると付け加えなければならない。

それはダントンとあえて付き合うことで自覚させられた義務であるという。ここでは純粋さ、なかでも(ここには明言されていないが)「人民主権」あるいは《民主主義》の原理の純粋さを貫くことが、個人の交際や利益に優先されなければならないという信条が開示されている。

そもそも、こうした態度は「ダントンの人格の根底にある寛容」とは相容れなかったのだろう。ダントンの寛大さとは、「政治的な拘束の外で生きようとする人々を理解すること」であり、革命の情熱にたち遅れても自由を大切に思う人々を排除しないことだったとされる(モナ・オズーフ「ダントン」『フランス革命事典』)。この人間の二面性への寛容、あるいは〈公〉と乖離した〈私〉の領域とその利害の優先が、果たして危機の時代の《民主主義》において認められる余地はあっただろうか。女性とお酒をこよなく愛し、物欲にまみれていたとされるダントンが、清貧を尊ぶ生活を送り続けるロベスピエールに親近感を持つことは一度としてなかっただろう。

4月2日に裁判が開始され、三日後(ジェルミナル16日)死刑判決が確定、ダントンらはその日のうちに処刑された。享年34歳。彼は自身が語ったように「恐ろしい存在」になった議員による「偉大な手段」によって葬り去られたことになる。ダントンは死刑執行人に対して、「おれの首を民衆に見せるのを忘れるなよ、見るだけの値打ちがあるからな」と語ったという。革命下でダントンの死ほど、パリ全体に大きな衝撃を与えたものはなかったと、セーヌ川沿いにあった本屋のニコラ・ルオは証言している(Tackett, The Coming of the Terror in the French Revolution)。

とはいえ、興味深いことに、ジェルミナルのドラマによってロベスピエールから民心が離れ、のちのクーデタにつながったという従来の見方は近年、この時点ですでに民衆は「党派」を支持していなかったという理由で、修正を迫られている(松浦義弘『フランス革命とパリの民衆―「世論」から「革命政府」を問い直す』2015年)。エベールの場合はそれ以前から「金で雇われた民主主義者」と呼ばれ、汚職の事実が報道されており、上述のように彼に同調する民衆はほとんどいなかった(その意味で彼の支持の絶頂期は前年の蜂起においてだった)。彼らの逮捕について、当時のある報告によれば、「もっとも教養のない庶民にいたるまで、おそらくあまりにも遅すぎたこの正当な措置に拍手喝采をしない者はいない」という始末だった。処罰として「ギロチンでは甘すぎるという声」さえもあちこちで聞かれたという(同上)。

国王という〈象徴〉が逃亡したときと同様、信頼していたがゆえに「裏切られた」と思った時の民衆の憎悪はいっそう激しくなる。民衆の中で真の犯人探しが始まり、憎悪と不信が連鎖してゆく――。つまり、エベール派の背後には「首謀者」がいるはずだと民衆は思い込み、特に革命家に指示されたわけでもないのに「仮面」を剥がそうと躍起になる。それゆえ、ダントン派の逮捕・処刑後も、ある警察史料によれば、「大衆の意見は相変わらず良好であり、犯人の首が落ちるのを見ること以外の欲求をもっていない」と語られたほどだ(同上)。「民衆が恐ろしい存在にならないよう」革命裁判所の設置を決めたダントンの思惑とは逆行して、革命はその歩みを早めていた。

確かに、両派への世論の支持が地盤沈下の傾向にある中、「党派」の処刑によってロベスピエールらから民心が離れるということはなかったかもしれない。しかし逆に、世論が彼をつねに支持していた、あるいは今後も支持してくれるという保証はまったくなかった。エベール逮捕後にある庶民が「民衆の好意はじつに移ろいやすいものだ」と語ったが、まさにロベスピエールは最期まで、この〈移ろいやすい存在〉と対峙せざるをえなくなる。

ジェルミナルのドラマでは、有数の指導者が革命裁判所で刑死した。その背後で、恐怖政治の絶頂期には少なくとも30万人が逮捕、1万7千人が処刑された。裁判を経ていない死刑を含めれば4万人は下らないという。パリはもとより地方でも残虐行為が広がり、ロベスピエールが派遣議員をパリに連れ戻すこともあったほどだ。件の本屋は、革命は「それ自身の子どもをむさぼり食い、兄弟を殺す」と、ダントンらの裁判が始まった日付のある手紙に書き残した。

このとき、貴族の処刑の割合が倍増したことも注目に値する。具体的な犯罪というよりも旧体制下の地位によって多くの人間がギロチン台に送られた。それは明らかに革命の理想というよりも憎悪や復讐心によるものだった(Tackett, op. cit.)。この意味でマラの後継者を自称したエベールの死後、むしろ民衆自身によって〈マラ的なもの〉が加速度的に駆動し始めた。

馬車で刑場に向かう際、ダントンは通過するロベスピエールの家を窓越しに眺めながら、こう叫んだという。「ロベスピエールよ、お前もおれのあとに従うのだ」。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら