自分が訳しているのであまり持ち上げるのも気が引けるのだが、エドワード・ゴーリーがアメリカン・アートの世界においてone-of-a-kind(唯一無二)と言うしかないユニークな存在であるということは、多くの方が同意してくださるのではないかと思う。

そういう存在であるからして、ゴーリーについてはすでにいろんな本が書かれている。まずそれらを整理しておこう。

Clifford Ross and Karen Wilkin, The World of Edward Gorey (1996)

初めての本格的な研究書。下絵もふんだんに載っていて、あの「うろんな客」のラフスケッチに“It has a passion for the grammar / gramophone”(文法に/蓄音機に情熱を抱いている)とメモが添えてあったりする。

Henry Toledano, Goreyography: A Divers Compendium of & Price Guide to the Works of Edward Gorey (1996)

ゴーリー本・グッズを集めるコレクター向けに、どの本にどんな版があって(何しろ私家版や限定版をたくさん出している人なので)それぞれ相場がいくらかを記した本。

Alexander Theroux, The Strange Case of Edward Gorey (2000)

親しい知人による短いながら愛情に満ちた回想録。全文がゴーリーっぽいフォントになっているところが粋。

Karen Wilkin, ed., Ascending Peculiarity: Edward Gorey on Edward Gorey (2001)

ゴーリーのインタビュー集成。日本でも一部を省いたバージョンが翻訳されている(『どんどん変に…』小山太一・宮本朋子訳、河出書房新社)。どこまで本心を言っているかなかなか測りがたいが、正直さよりも答え方のウイットがむしろポイント。

Kevin McDermott, Elephant House: or, the Home of Edward Gorey(2003)

ゴーリーの死後一週間に撮った、ゴーリーが晩年住んだ家と、家の中の無数の持ち物の写真を収めたフォト・エッセイ。

Floating Worlds: The Letters of Edward Gorey & Peter F. Neumeyer(2011)

一時期頻繁に手紙をやりとりしていた友人との書簡集。インタビューよりも正直な意見が読める貴重な資料。“There is a strong streak in me that wishes not to exist and really does not believe that I do”(僕の中には、存在していたくないと思っている、そして自分が存在していると本気で信じていない傾向が強くある)などという一言は印象的。あるいはサリンジャーをボロクソにけなしたり、一番行ってみたい場所は京都の龍安寺だと言ったり。

Carol Verburg, Edward Gorey on Stage (2012)

ゴーリーは晩年、地元の人たちと演劇・人形劇活動に従事していた。その仲間の一人による演劇人ゴーリーをめぐる回想。手作りのポスターなどがさすがゴーリー。

Edward Gorey: His Book Cover Art & Design (2015)

大学を出たゴーリーがまず就いた本格的な仕事は、小説・教養書のペーパーバックの表紙デザインだった。素晴らしい表紙がフルページで数多く盛り込まれた、個人的には非常に興奮する本。

加えて、本格的な展覧会カタログが3冊――

Elegant Enigmas: The Art of Edward Gorey (2009)

現在新潟で行なわれている(3月10日まで)「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」展の元になった展覧会のカタログ。

Looking for Edward Gorey (2011)

2010年ハワイ大学での展覧会に基づく。ゴーリーが12歳のときに自作した漫画本(普通に上手い)などが面白い。

Gorey’s Worlds (2018)

2018年、コネティカット州のWadsworth Atheneum Museum of Artで開かれた展覧会に基づく。ほかの芸術家の作品との比較対象が巧みで、『うろんな客』の口絵によく似ているマックス・エルンストの絵があったりしてびっくり。

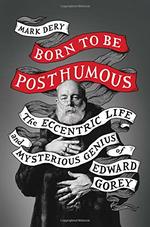

――という具合にいろんな本が出ているわけだが、これまで本格的な伝記は一冊もなかった。それがとうとう、昨2018年の11月、本文だけで400ページを超える伝記が刊行された。題してBorn to Be Posthumous――しいて訳せば「生まれながらの死後出版」というところか。1925年シカゴに生まれ、2000年まで生きていたにもかかわらず、多くのアメリカ人が生前からゴーリーのことを(何しろ19世紀イギリスを思わせる作品がすごく多いので)とっくの昔に(それこそエドワード朝あたりに)死んだイギリス人だと思っていたことに掛けた、なかなか気の利いたタイトルである。著者は、アメリカのポピュラーカルチャーに関する著作が何冊かあるマーク・デリー。

刊行されるや、ゴーリー・ファンたちは待ってましたとばかりに飛びついた……と言いたいところだが、反応はもう少し複雑だったようである。何しろ、Aはエイミー かいだん落ちた/Bはベイジル くまにやられた……と次々子供が死んでいったり(『ギャシュリークラムのちびっ子たち』)、ペンギンみたいな訳のわからない生き物が勝手に住みついたり(『うろんな客』)、まったく無意味な言葉が並んでいるだけだったりする(ひぴてぃ うぃぴてぃ、/おくしぼりっく……『題のない本』)、深読みをあらかじめ拒んでいるような本ばかり書いた/描いた人である。そういう人の実人生を、我々は本当に知りたいか?

しかもこの伝記、紹介記事を見る限り、大きなポイントのひとつは、ゴーリーがゲイだったという主張にあるらしい。うーん、それってゴーリー作品をより楽しむことにつながるのか?

というわけで僕も、全面的には気が進まないまま、でもまあ訳者なんだし、読んでおかないわけにも……と、ほとんど義務感から読みはじめたのだった。

結果は、とても面白かった。いい伝記だと思った。芸術家の伝記というと、作品そっちのけで作者の実人生ばかり追いかける伝記もあるが、このマーク・デリーという人は、作品こそゴーリーの人生だったことをきちんと理解していて、一つひとつの作品を丁寧に、的確に論じている。そこが何と言ってもいい。

たとえば、『うろんな客』について論じた箇所の一部を引けば――

Looked at from a biographical angle, the Doubtful Guest, in its “white canvas shoes” and Harvard scarf, is unquestionably an alter ego, a poetic evocation of Gorey as a little boy. Like Ted, it’s a species of one—an only child. . . . Also like Gorey, it’s a born oddball, incapable of passing as a stuffy, dull-minded member of polite society, here represented by its adoptive family.

伝記的に見れば、「白いカンバスシューズ」をはいてハーバード・マフラーを巻いたうろんな客とは疑いなく分身であり、子供のころのゴーリーを詩的に想起させる存在である。テッド〔訳注 ゴーリーは家族・友人にそう呼ばれた〕と同じく、この生き物も唯一無二の身、一人っ子である。(……)そして、これまたゴーリーと同じく、周りから浮いた存在であり、お上品な社会(ここでは彼を養子にした家族がその代表である)の堅苦しい退屈な一員としてふるまうことができない。

僕は前々から『うろんな客』の口絵の、マフラーが水平に上がるほど風が強く吹く外から家の中を覗いている「うろんな客」の姿が切ないなあと思っていたのだが、こうやって、親がコロコロ変わる幼年時代を過ごしたゴーリーが抱えていた不安と無理なく結びつけて論じられると、けっこう納得させられる。

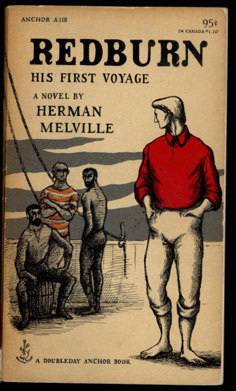

で、問題の「ゲイ談義」であるが、まず、ゴーリーがゲイであったこと自体は無理なく証明されているように思う。信頼していた友人の女性作家アリソン・ルーリー(ゴーリーが『うろんな客』を捧げている大学時代の同級生)に宛てた手紙などで、男性に対する「片想い」を打ちあけている箇所などからそれは明らかだと思える。これまでは、『どんどん変に…』にも収められたインタビューに見られる、性的嗜好を問われた際の「取り立ててこうだ、というものはありませんね」(“I’m neither one thing nor the other particularly”) という答えに基づいて、いわば「中性」であるように見られてきたゴーリーだが、この伝記の作者デリーは、このインタビューの元バージョンでは一応ゲイだと言っていたのが (“I suppose I’m gay”) 単行本刊行時に第三者によって改変されたことを明かしている。まあたしかに、「証拠」を何度も提示していてちょっとくどくはあるのだが、たとえばこれは、ゴーリーがブックデザイナーだった頃に作った、ハーマン・メルヴィル『レッドバーン』アンカーブックス版の表紙――

僕はこれまで、ゴーリーについて人前で喋るとき、この表紙を見せて、メルヴィルの分身であるインテリ青年が周りの船乗りたちから浮いている感じがよく出ていますよねえ、などと言ったものだった(ゴーリーが作る表紙には、このように、周りから浮いている一人が複数の人間を見ているという構図がものすごく多い)。が、デリーが論じるには――

Gorey’s campy cover depicts a young sailor in a bright red shirt—Redburn, we guess—trading suggestive looks with a trio of seafarers, one of whom is sitting spraddle-legged, another of whom is standing with his firmly packed rump toward the young, er, seaman peering at him over his shoulder. There’s a suspicious bulge in Redburn’s crotch . . . In case we didn’t get the Freudian hint, Gorey draws our attention to the upthrusting belaying pin, its phallic symbolism unmissable.

ゴーリーのキャンプ〔意図的に悪趣味っぽい芸術〕っぽい表紙には、あざやかな赤いシャツを着た若い船乗り(これがレッドバーンなのだろう)が、船乗り三人組と意味深長な視線を交わしている姿が描かれている。三人のうち一人は両脚を拡げて座り、もう一人はぴっちり引き締まった尻を、肩越しに自分の方を見ている若い……ええと……水夫に向けている。レッドバーンの股間は怪しげに盛り上がっている(……)これでもフロイト的ほのめかしに読者が気づかない場合に備えて、ゴーリーはさらに、上に向けて突き上がった索止め柱に我々の注意を喚起する――見間違いようのないファルスの象徴である。

――言われてみればそのとおりで、そういう見方が全然思いつかなかった自分を恥じた次第である。

というわけで、全体をまとめるなら、不安の多かった子供時代/ゲイであることに目覚めた学生時代/それを芸術に昇華した大人としての日々/でもそこここで垣間見える根深い不安……といったシナリオが無理なく説得的に提示され、ゴーリーのことがよりよくわかった気に(そして、わかってよかったという気に)させてくれる一冊であった。

最後に、逸話的なハイライトをいくつか挙げておけば――

*第二次大戦末期、ゴーリーは軍隊に入っていて、日本語の専門家となる訓練を受けることになったが、あいにくそこで猩紅熱にかかって、日本語は勉強せずに終わった。

*ゴーリーといえば細密的な絵とともに、手書きの「ゴーリー文字」もトレードマークだが、これはブックデザイナーになったとき、デザインの専門的勉強はまったくしていなかったためフォントについて知識がなく、面倒なので手で書いたら社内で大受けしたのが始まりだった。

*1957年に勤務先のアンカーブックスは『源氏物語』英訳を刊行し、ゴーリーはこれを読んで感動し、ふたたびアリソン・ルーリー宛の手紙で“the great novel of the world”(世界最高の小説)と讃えている(残念ながら『源氏』の表紙は別のデザイナーが作った。が、フォントだけはゴーリーのものが使われた)。

*あまり知られていないが、モーリス・センダックはゴーリーを敬愛していた。センダックもゲイであり、個人的な連帯感も感じていたようだが、ゴーリーにはどこか自分を完全には開かないところがあって、センダックは“never felt as if he truly knew him”(ゴーリーのことが本当にわかったと思えたことがなかった)。

*晩年に行きつけだった食堂(毎日朝と昼に通った)で、人々がもっとチップを置いていくようゴーリーは看板を描いた。そこにはPRAY FORGET NOT THE WIDOWS AND ORPHANS(どうか未亡人や孤児をお忘れなく)と書いてあった。が、もう一枚描いた別の看板にはこう書いた――UNATTENDED CHILDREN WILL BE SOLD AS SLAVES(保護者が同伴していない子供は奴隷として売りとばします)。

最新情報

3月2日(土)2時~、紀伊國屋書店新宿本店9Fでロジャー・パルバースさんとトーク「外国人って誰のこと?」。3月5日(火)~15日(金)、表参道の山陽堂書店ギャラリーで展覧会「兄弟からの贈りもの――柴田元幸所蔵 喜多村紀・きたむらさとし作品展」(日曜定休)。3月8日(金)7時~、新潟市北書店でトーク「ヘミングウェイ指数」。3月9日(土)2時~、新潟市万代島美術館でトーク「ソール・ライターと1950年代アメリカ文化」(美術館のライター展は3月9日~5月9日。ちなみに近隣・新潟市新津美術館でのエドワード・ゴーリー展は3月10日まで)。3月10日(日)4時~、桐生市の有鄰館レンガ蔵で扇谷一穂さん、高橋ピエールさんと音楽・朗読セッション「物語という地図」。3月21日(木)2時~、青山ブックセンターで日本翻訳大賞中間報告会。3月24日(日) 3時~6時、野崎歓講演「世界文学はだれのもの?――よみがえれ、少年少女たち(そして魚たちよ)」に「野崎歓と世界文学の仲間たち」の一人としてチョコッと出演(東京大学本郷キャンパス法文2号館2階1番大教室)。3月30日(土)~31日(日)は岡山・高知でいろいろやります。詳細はhttp://ignitiongallery.tumblr.com/。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら