(29)クリスマスは幽霊の季節

Jon Clinch, Marley (2019; Washington Square Press/Atria, 2020)

――, Finn (2007; Random House Trade paperbacks, 2008)

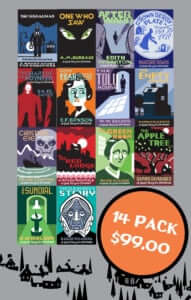

Seth’s Christmas Ghost Stories, 14 vols. (Biblioasis, 2015-2019)

著者: 柴田元幸

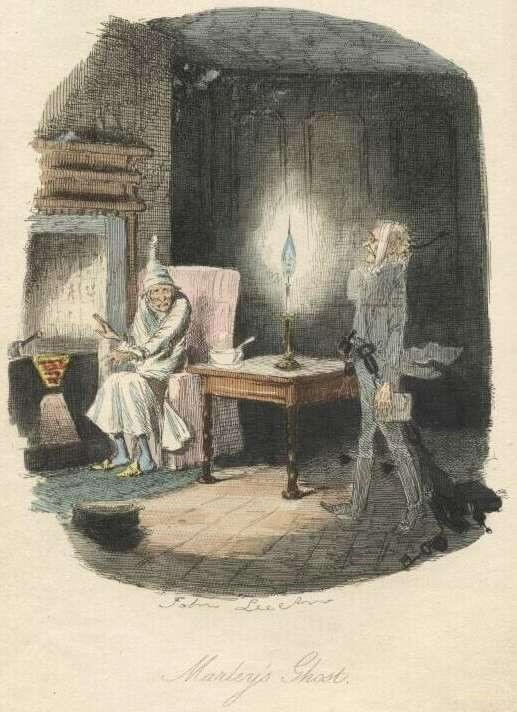

“Marley was dead, to begin with”(まず第一に、マーリーは死んでいた)――世界でおそらく一番有名なクリスマス・ストーリーはこう書きはじめられる。主人公エベニーザー・スクルージがいかにケチで無情で冷血かを語るために、チャールズ・ディケンズはスクルージの共同経営者ジェイコブ・マーリーの葬式から話をはじめるのだ。

何とも損な役回りを振られた観のあるマーリーだが、その後もう一度出番が回ってくる。第1連(『クリスマス・キャロル』はchapter〔章〕ではなくstave〔連〕に分けられている)の終わりに、鎖につながれた幽霊となってスクルージの前に現われて、これからお前のところに3人の霊が行くからな、と予告するのである。まあこれもあんまりいい役じゃないか……。

このように、死者として、そして幽霊として『クリスマス・キャロル』に登場し、第1連で早々姿を消す人物ジェイコブ・マーリーをタイトルに据えた長篇小説を、現代アメリカの小説家ジョン・クリンチが書いた。それはこのように始まる。

Sunrise, but no sun.

The merchant ship Marie tied up at the Liverpool docks hours ago, beneath an overcast sufficient to obliterate the moon and the stars—and now that dawn has arrived conditions have not improved. The fog over the Mersey is so thick that a careless man might step off the pier and vanish forever, straight down.

But Jacob Marley is not a careless man.

The Marie belongs to him, every plank of her hull and every cable of her rigging and every thread of her sails. Every other plank and every other cable and every other thread, to be precise. The rest are the property of his business partner, Ebenezer Scrooge. Scrooge could tell you exactly which plank and which cable and which thread, because that is how his peculiar and peculiarly focused mind works. Marley relies upon him for that. The two have been shackled together in business for exactly eight years now, although it seems like a thousand. They may as well have emerged together from the womb.

Scrooge lies abed at this cruel hour, rigid as a corpse behind his curtains, sorting his dreams into stately columns and rows. Marley is out here, dockside in the damp, to oversee the unloading of the Marie and the modifying of her identity to accommodate a modified world.

日の出だが、日はない。

月も星も消してしまうほどの曇天の下、商船『マリー』号は何時間も前にリバプールの波止場に停泊した。夜明けが訪れたいま、事態はよくなっていない。マージー川を覆う霧はおそろしく濃く、不注意な人間なら桟橋から足を踏み外してまっすぐ落ちて永久に消えてしまいかねない。

だがジェイコブ・マーリーは不注意な人間ではない。

『マリー』号は彼の所有物である。船体の板すべて、索具の索すべて、帆の糸すべて。正確には、船体の板一枚おきすべて、索具の索一本おきすべて、帆の糸索一本おきすべて。残りは共同経営者エベニーザー・スクルージの所有物だ。どの板とどの索とどの糸がそうなのか、スクルージに訊けば正確に教えてくれるだろう。彼の特異な、特異に集中した頭脳は、そういうふうにはたらくのである。マーリーはその点で彼に依存している。二人はもうちょうど8年、商売において一緒に枷でつながれてきた。気分としては8年というより1000年、子宮から一緒に出てきたとしてもおかしくない。

この殺生な時間、スクルージは寝床に入っていて、カーテンの陰で死体のように硬く横たわり、見る夢を一つひとつ、確固たる帳簿の列と行に組み入れていく。マーリーはここ、靄に包まれた波止場にいて、『マリー』号の荷降ろしと、修正された世界に適応させるべく『マリー』号の正体を修正する作業を指揮しようとしている。

というわけで、スクルージはスクルージ&マーリー商会の帳簿を、マーリーは対外交渉を受け持つ。「一緒に枷でつながれてきた」「気分としては8年というより1000年」というあたりから、和気あいあいのパートナーシップではないが切っても切れない縁であることが窺える。「修正された世界に適応させるべく『マリー』号の正体を修正する」という表現は謎めいているが、読み進めると、要するにマーリーはペテンの天才であり、船の名前を変えて沈没したことにしたり、ありもしない商会を作ったり、むろん自分もさまざまな偽名を名のったり、と現実を改変しまくって利益を上げていることがわかる。

そして我々は、1ページ目からすでに彼らの行きつく先を知っている。何年だか何十年だか先に、ディケンズが180年近く前に決めたとおり、マーリーは死に、スクルージは守銭奴と化しているのだ。どこに行きつくかではなく、どうやってそこに行きつくかに関心を抱きつつ我々は読み進める。これはなかなか新鮮な読書体験である。もっとも、話が面白いので、だんだんとディケンズ的未来のことはとりあえず忘れて、物語内現在に没頭している時間も多くなるのだが。

有名作品の「前日譚」的作品をジョン・クリンチが書いたのは、これが初めてではない。2007年に発表したデビュー作Finnも(Marleyは第5作である)、ハックルベリー・フィンの父親の若いころから、マーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』における現在までを、マーク・トウェインとはまったく違った筆致で描いた異色作である。名作の「書き直し」はアメリカではけっこう盛んだが、大体において女性・黒人など周縁にいる人物の視点から物事が見直されることが多く(その傑作がたとえば、本連載第11回で紹介した、『ハック・フィン』の逃亡奴隷ジムのその後を描いたジョン・キーンの短篇「リヴァーズ」である〔研究社刊『「ハックルベリー・フィンの冒けん」をめぐる冒けん』に拙訳所収〕)、そこには「正義の視点からの語り直し」という要素が多かれ少なかれ含まれている。が、クリンチの『フィン』は、酒浸りで暴力的で人種差別主義であるハックの父親の視点からの語り直しであり、いわゆる「正義の視点」とは無縁で、そこが読んでいてほとんど爽やかである(話自体はけっこう陰惨な箇所も多いので、「爽やか」というのも妙なのだが)。

とはいえ、陰惨な内容を語りつつ、『フィン』という作品は、どこかうっすらユーモアを――少なくともユーモア精神を発揮しようと思えば発揮できる作者の気配を――感じさせる。そして今回の『マーリー』では、ユーモアが、少なくとも前半ではかなり前面に出ている。

Belle Fairchild has always found Ebenezer Scrooge interesting—charmingly distracted in his manner and surprisingly puckish in his observations—at least when she can capture and keep his attention. Teasing him out of his shell was one of her favorite activities when they worked for old Mr. Fezziwig, but now that they have gone their separate ways she encounters him less often. She does see his sister, though, Fan, one of her oldest and dearest friends.

ベル・フェアチャイルドは前々からエベニーザー・スクルージのことを興味深いと思っていた。ふるまいの注意散漫ぶりはチャーミングだし、口にする意見も意表をついていて驚かされる――まああくまで、彼の注意を惹くことができて、それを保つこともできればの話だが。老フェジウィッグ氏の下で一緒に働いていたころは、エベニーザーを殻から引っぱり出すのがベルの大きな娯楽のひとつだったが、いまは同僚でもなくなり会うことも少なくなった。でも彼の妹のフェンとはよく会う。長年の親友である。

本家ディケンズの、グロテスクさと紙一重のことも多いユーモアよりも、もう少しマイルドな感じのユーモアに『マーリー』の前半は包まれている。本質的な点ではないが、たとえばマーリーが捏造する船主の名前がビルダド&ペレグ、とほかならぬメルヴィル『白鯨』のピークォド号の船主二人の名前だったり、マーリーが数多く名のる偽名のひとつがウィリアム・ミコーバー、とディケンズの『デイヴィッド・コパフィールド』に出てくる楽天的な人物の名だったり、といった文学的ジョークも気が利いている。

とはいえ、スクルージとマーリーの、すでに定められた未来を考えれば、気の利いたユーモラスな話で済まないことは初めからほとんど自明である。このユーモラスなモードから、じわじわシリアスなモードに移行していくところが作者ジョン・クリンチの真骨頂だ。そのなかで、マーリーとスクルージとの関係ものっぴきならぬものに変化していき……まあそのあたりは読んでのお楽しみ(なので、この本ぜひ邦訳されてほしい――もしかしたらもうどこかで翻訳作業が進行しているかもしれませんが)。

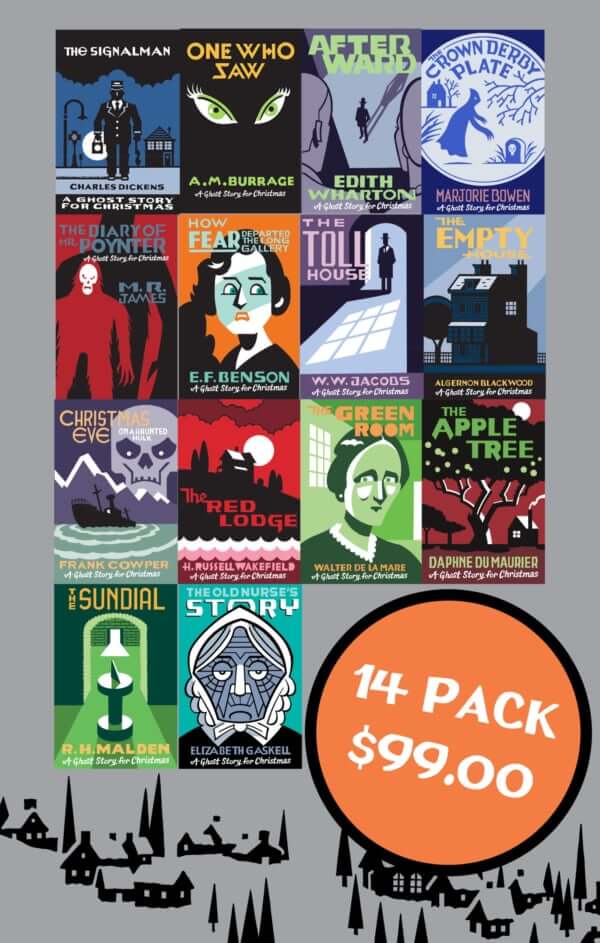

かつて欧米では、クリスマス・イブに怪談を読んだり語ったりするのが習わしだった。この習わしを復活させると称して、オンタリオの小さな出版社Biblioasis(本のオアシス、という感じか)が、短篇小説に人気漫画家セス(本連載第15回で紹介しました)の表紙と挿画を付けた小冊子シリーズを出している。2015年から19年にかけて14冊刊行されていて、ディケンズ、M・R・ジェームズ、E・F・ベンソン、アルジャーノン・ブラックウッド等々、怪奇小説作家の有名どころが揃っている。ひととおり読んでみたが、文庫よりほんの少し小さいサイズで40~80ページ、30分~1時間で一定の水準以上の怪談が読みきれて、自分の好みの挿画がかならず数点入っている、というフォーマットで読むのはすごく楽しかった。

怪奇小説マニアのためにラインナップを挙げると――

Charles Dickens, “The Signalman”

A. M. Burrage, “One Who Saw”

Edith Wharton, “Afterward”

Marjorie Bowen, “The Crown Derby Plate”

M. R. James, “The Diary of Mr. Poynter”

E. F. Benson, “How Fear Departed the Long Gallery”

W. W. Jacobs, “The Toll House”

Algernon Blackwood, “The Empty House”

Frank Cowper, “Christmas Eve on a Haunted Hulk”

H. Russell Wakefield, “The Red Lodge”

Walter de la Mare, “The Green Room”

Daphne Du Maurier, “The Apple Tree”

R. H. Malden, “The Sundial”

Elizabeth Gaskell, “The Old Nurse’s Story”

個人的な好みとしては、ディケンズ(“The Signalman”「信号手」、スイッチ・パブリッシング刊『ブリティッシュ&アイリッシュ・マスターピース』に拙訳所収)、ウォルター・デ・ラ・メア(“The Green Room”「緑の部屋」、幻想文学出版局刊『幻想文学40号』に橋本槇矩・小田川裕子訳収録)、イーディス・ウォートン(“Afterward”「あとになって」、創元推理文庫『怪奇小説傑作集3 英米編』に橋本福夫訳所収)がゴースト・ストーリーの典型的フォーマットから外れたことをやっていて一頭地を抜いていると思った。とはいえ、どこかの知らない屋敷に行って、夜になると奇妙なことが起きて……というフォーマットどおりの作品もそれぞれに「怖楽しい」。House, lodge, room, galleryといった言葉がタイトルにあることからもわかるとおり、幽霊譚とは何よりもまず場所の話であることを改めて実感した。

-

Jon Clinch, Marley (2019; Washington Square Press/Atria, 2020)

-

――, Finn (2007; Random House Trade paperbacks, 2008)

-

Seth’s Christmas Ghost Stories, 14 vols. (Biblioasis, 2015-2019)

最新情報

〈刊行〉

『波』12月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第20回「ラクゴ・ラクゴ」掲載。原文とあわせてウェブ上でも公開予定。

『すばる』1月号、シルヴィア・プラス「メアリ・ヴェントゥーラと第九王国」掲載。

〈イベント〉

12月12日(土)午前10時~11時半、MONKEY英語版刊行記念オンラインイベント 小山田浩子、デイヴィッド・ボイド、きたむらさとし、ローランド・ケルツ

12月12日(土)午後2時から、日本アメリカ文学会東京支部例会特別講演「アメリカ文学を訳す」(オンライン・無料・要事前登録)

12月19日(土)午後7時~10時半、猫町読書会&トークイベント

12月27日(日)午後7時~8時、手紙社主催毎月恒例朗読会「いまこれ、訳してます Vol8」詳細未定

〈その他〉

WEBちくまに、柴崎友香さんとの対談「『百年と一日』刊行記念 響きあう時間と場所と誰かの記憶」配信中。http://www.webchikuma.jp/articles/-/2215(前編)

http://www.webchikuma.jp/articles/-/2217(後編)

バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。

朝日新聞金曜夕刊にジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』新訳連載中。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら