(15)世界がすべて紙だったら――カナダの漫画家が描く扇風機製造販売会社の衰亡

Seth, Clyde Fans (Drawn & Quarterly, 2019)

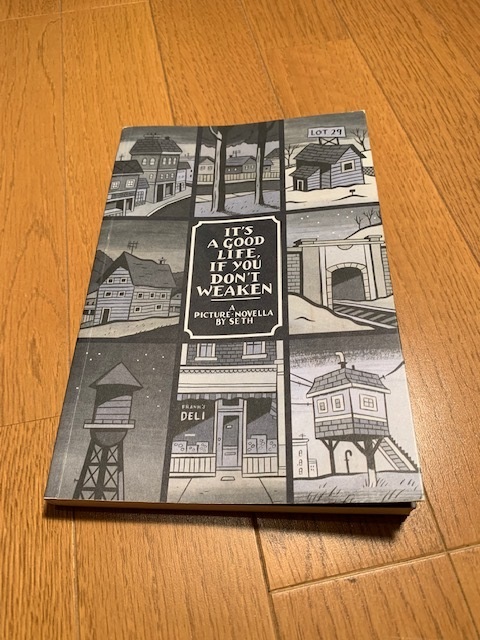

――, It’s a Good Life, If You Don’t Weaken (Drawn & Quarterly, 2003)

Seth and Luc Chamberland, Seth’s Dominion (National Filmboard of Canada)

著者: 柴田元幸

20年近く前にアメリカの漫画家アート・スピーゲルマンをインタビューしたとき、威勢のいい言葉がポンポン飛び出すなかで「絵を描くと画家と呼ばれて尊敬される。字を書くと小説家と呼ばれて尊敬される。両方やると漫画家と呼ばれて見下される」「アメリカでは漫画を読む大人は白い目で見られる。日本では電車のなかで大人が堂々と漫画を読めると聞いている。羨ましい」と時おり愚痴が挟まるのを聞いた。アメリカでは漫画は本当に日陰者のジャンルなのだなあ、とあらためて実感したものだった。

スーパーヒーロー・コミックスはいざ知らず、近年では「グラフィック・ノベル」と呼ばれることも多いアメリカの文学的漫画がしばしば「日陰者」を主人公とするのも、まさにこのジャンル自体が日陰者であることの反映ではなかろうか。この点、スピーゲルマン自身の不朽の名作『マウス』(小野耕世訳、晶文社)はむしろ例外なのだが(ご存じの方も多いと思うが、『マウス』はアウシュビッツを生きのびた父親の物語――と、それを漫画にしようと苦闘する息子の物語――である)、『マウス』と並ぶグラフィック・ノベルの大傑作『ジミー・コリガン』(クリス・ウェア、山下奏平・中沢俊介・伯井真紀訳、PRESSPOP)などはまさにその典型である。凝りに凝ったレイアウトのなかで展開するのは、「人気者」「ヒーロー」になることをひそかに夢見ながらも(原書のサブタイトルは“The Smartest Kid in the World――「世界で一番冴えてる子」である)、現実には全然人気のない、友だちもほとんどいない寂しい子供と、そのなれの果ての中年男の物語なのである。

もちろん文学でも、「人気者」より「アウトサイダー」「はみ出し者」等々の周縁的人物に光を当てる方がずっと多いことは言うまでもない。が、それら周縁的人物は、強烈な自我を抱えているせいで世間からはみ出したり、あるいは階級・人種・ジェンダー的にマイノリティであるがゆえに否応なくはみ出すことを強いられていたりする。一方、文学的漫画の場合、多くの場合自伝的色合いの濃い回想風の物語のなかで、〈人気者/人気者でない者〉という上下関係での「下」の存在(つまり自分)に焦点が当てられる。グラフィック・ノベルのみならず、メインストリーム漫画でも、チャールズ・シュルツの「ピーナッツ」などはまさにこれである。現代アメリカ文学において、方法は斬新でも内容的には「家族は幸せでないと」という1950年代ホームドラマ的イデオロギーの影が驚くほど強いのと同じように、アメリカの文学的漫画を読むたびに、「人気者でないと」というプレッシャーがこの国では本当に強いのだなあ、とつくづく感じる。むろん、少しでもまともにものを考えれば、人気者になったって仕方ないじゃないかという思いだって当然出てくる。だから、「なりたい」「なれない」「なったって仕方ない」等々の思いが錯綜し、その結果、少々乱暴にいえば「自虐的内省」がこうした漫画の基調をなすことになる。

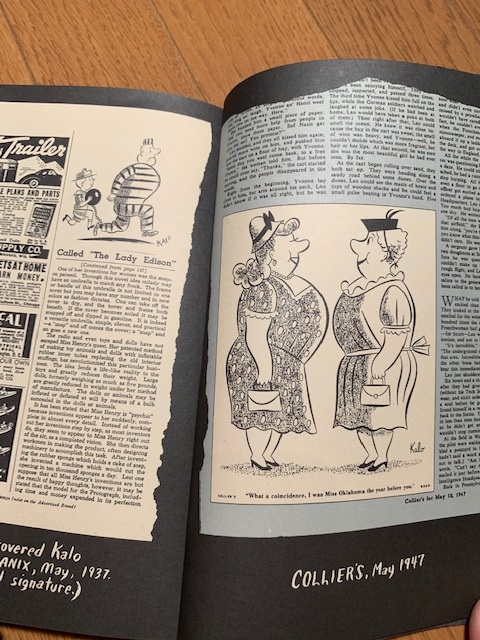

さて、セス(Seth; 本名グレゴリー・ギャラント。覚えやすいが検索しにくいペンネームである)は今日のカナダを代表する漫画家で、自伝的要素が濃いという意味ではアメリカの多くの文学的な漫画家と一緒なのだが、アメリカの同業者たちと較べて、人気者でないことにもう少し馴染んでいる気がする。セス個人の気質ということもあるかもしれないが、セスと同じく重要な漫画家チェスター・ブラウンの作品などを考えても、どうもカナダの方が「人気者でないと」という圧力が弱いんじゃないかと思える。セスの相当に自伝的な作品It’s a Good Life, If You Don’t Weaken(2003; 弱気にならなけりゃ人生捨てたもんじゃない)などを読むと、漫画オタクの自分がいかに世の中とうまくやって行けないかがえんえん描いてはあっても、負い目・劣等感以上に、ある種の自負が貫かれているように思える。自虐的ではあっても、劣等な自分をひそかに祝福するような感傷は排されている。この本の主人公である、まさにセスという名の漫画家は、ケイロ(Kalo)という名の、1930~50年代に活動していたほぼ無名の漫画家の作品と人生を探索することに多大な時間と精力を注ぎ込んでいるが、そのオタク的情熱を過度に恥じている気配はない。そして実はこの、ケイロの足跡を追う部分が作品中で一番魅力的であり、セスが「発掘」したケイロの数少ない作品が巻末に「収録」されたページも大変楽しい。

現実のセスも、この時代への愛着をしばしば口にしていて、ほとんどどの写真を見ても、ロイド眼鏡をかけてネクタイを締めてスーツを着て山高帽をかぶっている。まさに1930~50年代のごく普通の人間の姿を、ほとんど過剰に模倣しているのである。大学生のころの写真を見ると(彼の半生は、DVDにもなっているドキュメンタリーSeth’s Dominionとその付属資料に詳しい)100%パンク・ルックで決めていたりもするので、自分を一種の虚構として提示することに自覚的な人なのだと思う。ケイロという虚構の人物をつくり出すことによって、自分が30-50年代に生きていたら(セスは1962年生まれ)どうなっていたかを実験しているようでもある。

そういえば、Seth’s DominionのDVD付属のブックレットにはセスの作品のサンプラーが入っているが、この中で紹介されている、Fine and Dandyと題され「レスター・ムーア作」という触れ込みの、二人の浮浪者ファインとダンディをめぐる漫画(を紹介した漫画)なども実に楽しい。「虚構の虚構」を作るのが上手い人なのだ。

さて、今年刊行されたセスの最新作Clyde Fans(クライド扇風機)は、その名のとおり扇風機製造販売会社を父親から受け継いだ兄弟の物語である。自伝的な設定からは離れているわけだが、単なるノスタルジアにとどまらない過去への屈折した愛着などは、むしろこれまで以上に深く掘り下げられている観がある。兄エイブはいちおう現実に適応していて、会社の経営を請け負い、小規模の製造業がどんどん潰れていくなかでどうにか社を維持しようと奮闘している。一方、弟サイモンは現実に全然適応できず、トリック写真を使ったギャグ絵はがき(スイカみたいに大きな苺を両手にぶら下げている農夫とか)の収集に熱中している。“If all the world were paper”(世界がすべて紙だったら)と彼はあるところで述懐する。兄弟の父親はずっと前に失踪し、母親はもうだいぶ現実認識が怪しくなっている。

こういう場合、安手の物語だと、現実に適応していない人物に読者が共感し、共感することで自分が何となく浄められた気になれるのが主たる効用であったりするだろうが、この作品のいいところはサイモン(不適応者)=〇/エイブ(適応者)=Xという単純な図式に収斂しないことである。

で、こういう本をどう紹介したらいいか。ふだん小説を紹介するのと同じように、印象的な言葉が出てくる一節を引用しようかと思ったのだが、漫画はやはり絵が命であり、言葉だけ抜き出しても映画の字幕だけ抜き出して論じるようなものである。そこで代わりに、セクションごとの内容を要約してみることにする。

第1部 1997年 エイブの回想(これは僕が勝手に付けたタイトル)

弟サイモンはもうこの世になく、クライド扇風機社もずっと前に倒産し、過去の遺物が残っている自宅兼会社の家屋のなかを老いたエイブがさまよいながら、扇風機セールスマンとしてカナダの都市を回った日々をふり返る。社会的には無能だった弟に対する、ある種の羨望。

第2部 1957 サイモンの挫折

世捨て人的暮らしを送っていたサイモンが一念発起し、セールスマンの仕事に志願し出張先で扇風機を売り歩くが、一件の注文もとれず、トラウマ的体験に終わる(読んでいて、僕がやってもこうなるだろうなあ、と異様に共感した)。唯一の成果――トリック写真絵葉書というものがこの世に存在することをサイモンはこの出張で知る。

第3部 1966 サイモンと母

認知症の母を介護しながら絵葉書研究に没頭するサイモン。少女に戻った母が邪悪な物語を語る夢、現在のサイモンが過去の若き母親と町を散歩する夢、老人ホームで一瞬母と心が通じあう瞬間(これは一瞬だがまぎれもない現実)。

第4部 1975 兄弟

倒産寸前のクライド扇風機。ストライキを敢行した社員を非情に解雇するエイブ。遠い昔、父の失踪を知った母の涙を見て衝撃を受けたエイブの記憶。和解とは程遠い久々の兄弟の対面――が、最後は、母に教わった童謡詩を二人で暗唱する。

第5部 1957 サイモンの挫折――帰路

一件の注文もとれなかった出張の帰り道。ひたすら歩きつづけるなかで出会う荒涼たる世界。が、幻想的なコマの連なりを経て、最後に湧いてきたのは至福の念……無垢にも邪悪にも見えるサイモンの顔。

THE ENDと書かれたページのあとに入っているAUTHOR’S NOTE(作者あとがき)で、クライド扇風機製造販売会社のインスピレーションとなった古い建物を見たときの記憶をセスが語っている。

What I saw in there, and ultimately what sustained my interest through this long project, was a self-contained universe. A quiet, dimly lit, isolated little world furnished with the leftovers of the drab, postwar era of my parents. A lonely world, perhaps, but enticing to me because it seemed to exist separately from the hustle-bustle of “our” world. An inner place where time appeared to be moving slower. Very appealing to someone like me—someone who generally retreats rather than advances. I didn’t know all this back then of course, but now, it’s obvious—I mean, this is what all my work is about. I began the book thinking I was writing a mundane, everyday story but finished up recognizing it was more about the mystic side of things. Making art is always a surprise.

その中に見えたものは、そしてそれがこの長いプロジェクトを通して最終的に私の興味を支えてくれたのだが、自己完結した一個の宇宙だった。静かな、薄暗い明かりの灯った、私の両親の生きた侘しい戦後の時代の名残りが点在する、孤立した小さな世界。寂しい世界ではあるだろう。でもそれは、今日の世界の騒々しさから離れて存在しているように見えるがゆえに私には魅力的だった。時間がよりゆっくり動いているように見える、内なる場所。私のような人間、すなわち前進するよりも概して退却してしまう人間には大いに訴えかけてくる場所。もちろんそのときは、こうしたことはいっさいわからなかったが、いま思えば明らかだ――つまり、私の作品はすべてこのことを描いているのだ。平凡な、日常的な物語を書いているのだと思ってこの本を描きはじめたが、描き終えたときには、むしろ物事の神秘的な側面に関する話だと思い知った。芸術作品を作ることはつねに驚きである。

パラパラめくってみる限りでは、その「神秘的な側面」は時おり差し挟まれる夢や幻想の場面から伝わってくるのだろうと思えるかもしれない。だが、通読してみると、そうではないことがわかる。むしろ、まさに「平凡な、日常的な」事物――扇風機にはじまって、電球、階段、メモ帳、何でもいいのだ――が一枚一枚丹念に手描きされている、その手作り感から神秘は伝わってくる。

にょろにょろの線で知られる名イラストレーターR・O・ブレックマンの、物語的な作品を集めた名著Talking Lines(喋る線)にセスは序文を書いていて、にょろにょろの線を2、3本描くだけでブレックマンが人物や動物に命を吹き込み、観念や感情を伝えるその手腕を讃える。“His little figures, because of their very shakiness, call out to us for sympathy. They personify human frailty, human foolishness”(彼が描く小さな姿は、まさにゆらゆら震えているからこそ、共感を求めて私たちに訴えかける。彼らは人間のもろさ、人間の愚かさを体現している)。セスの描く線はにょろにょろではない。むしろまっすぐである。だがまったく同じことが彼の作品にも言える。作者が人や物に対して抱く共感が線一本一本から伝わってきて、それが読み手にも伝染する。グラフィック・ノベルという、きわめて効率の悪い手作業的なジャンルの存在価値もそこにある。能率の悪い手作業でなければ伝わらない愛情というものもあるのだ――と、たまには舞い上がって断定してしまおう。

-

Seth, Clyde Fans (Drawn & Quarterly, 2019)

-

Seth, It’s a Good Life, If You Don’t Weaken (Drawn & Quarterly, 2003)

-

Seth and Luc Chamberland, Seth’s Dominion (National Filmboard of Canada)

最新情報

10月12日(土)午後4時50分~5時50分、エドワード・サピア協会研究発表会で講演「翻訳で伝わるもの、伝わらないもの」@武蔵野音楽大学江古田キャンパスS502室。10月13日(日)午後1時~2時30分、芦屋の朝日カルチャーセンターで講演「J・D・サリンジャーの声」。10月15日(火)責任編集を務める『MONKEY』19号「サリンジャー ニューヨーク」スイッチ・パブリッシングより刊行。10月19日(土)午後3時~、Rainy Day Bookstore & Caféで『MONKEY』19号刊行記念イベント。10月21日(月)編訳書『「ハックルベリー・フィンの冒けん」をめぐる冒けん』研究社より刊行。10月23日(水)エドワード・ゴーリー『狂瀾怒濤: あるいは、ブラックドール騒動』河出書房新社より刊行。10月26日(土)午後3時~4時半、練馬区立美術館で講演「エドワード・ゴーリーを見る/読む/訳す楽しみ」。「波」10月号にバリー・ユアグロー連載「オヤジギャグの華」第6回「MISHIMA DRIFT」掲載。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら