2025年4月4日

第1回 言葉はどこからやって来るのか――中動態と与格構文

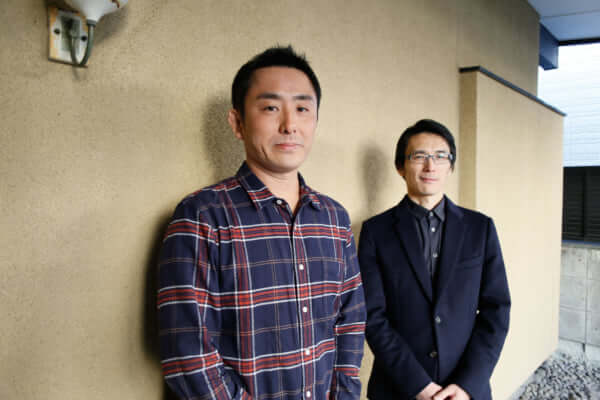

哲学者・國分功一郎さんの『中動態の世界 意志と責任の考古学』がついに文庫化! それを記念して、政治学者・中島岳志さんとの対談をお送りします。

対談は6年前、2019年1月に実施。当時、東京工業大学(現・東京科学大学)の「同僚」で、かつ「同学年」のふたりが、それぞれの著作(『中動態の世界』や『親鸞と日本主義』など)について語り合いました。『中動態の世界』で國分さんが、「いまわれわれは言語と思考の関係を社会や歴史のなかで考えるという、ある意味では当たり前の出発点に立っている」と述べたように、「言葉」についてスタートした対談は、やがて政治や思想といった領域にまで広く深く展開していきます。知性と覚悟にみちあふれた濃厚な議論をお見逃しなく!

【第1回】 言葉はどこからやって来るのか――中動態と与格構文(4月4日配信)

【第2回】 尻の政治――立憲主義と民主主義(4月11日配信)

中動態と与格構文

中島 ごぶさたしております。

國分 大学ではすれ違うことも多いのですが(註 当時、國分氏は東京工業大学に勤務していて、中島氏と同僚。2020年4月より東京大学へ)

中島 ただ、あまりじっくりとお話をする時間もなく。

國分 会議に同席することはあっても、互いに挨拶するぐらいでしょうか。初めてお会いしたのは、確か2013年だったと記憶しています。平川克美さんが主宰する音声配信サービス「ラジオデイズ」で中島さんが番組のホストをされていて、僕がゲストとして呼ばれて話をしたのが最初ですね。

中島 はい。ちょうどその年の12月6日に「特定秘密保護法案」(註 「特定秘密の保護に関する法律」。2014年12月10日施行)が臨時国会で可決されました。その頃私はテレビ朝日の「報道ステーション」、國分さんはTBSの「ニュース23」にそれぞれコメンテーターとして出演していて、同じ日に二人とも安倍内閣の強引な手口を強く批判していました。

國分 そうでしたね。僕はテレビのニュース番組に出演するのは初めてぐらいの時で、それまではできるだけマイルドなコメントをしようと心がけていたのに、あの時だけは「これはいくら何でもひどい。これでは議会で話し合う必要なんてないじゃないか」と、語気が強くなってしまったのを覚えています。

中島 それまでにも國分さんがお書きになっていたものを読んでいたので、一度お目にかかって話をしたいと声を掛けさせていただきました。

國分 とても話が合った感覚があったのを昨日のことのように覚えています。僕が1974生まれ、中島さんが1975年の早生まれですから、学年も一緒で。

中島 それからはしばらくお会いしていませんでしたね。

國分 お互いそれぞれ自分の仕事で忙しかったのでしょう。僕は、2015年4月から研究休暇でロンドンに1年間滞在して、その間に『中動態の世界 意志と責任の考古学』(医学書院、2017年)を執筆したり、他にもいろいろな仕事がありましたから。

中島 ちょうど私が北海道大学から東京工業大学に移った時期です(註 2016年より東京工業大学[2024年10月、東京医科歯科大学と統合し、東京科学大学に改称]勤務)。

國分 そして2018年4月、僕も東京工業大学につとめることになり、まさかの同僚になるという。

中島 ご縁ですね(笑)

國分 だから今日は、きちんと話をするという意味では再会という感じでしょうか。

中島 はい。あらためてよろしくお願いいたします。

國分さんとまたじっくり話をしてみたいと思ったきっかけは、何といっても『中動態の世界』です。読んで驚きました。ここで國分さんは「中動態」という、いつしか消えてしまった動詞の「態」をあらわす文法用語に光をあて、そこから言語と思考の関係について哲学的に考察をしています。「する」と「される」という能動態と受動態の二項対立だけではあらわせない「中動態」について考えることによって、あらためて意志と行為の関係を考えようという内容で、大いに話題となり、いくつかの賞もご受賞されました。

國分 ありがとうございます。

中島 それを読むまで私は、國分さんがここに書かれたような問題意識を抱えているとは知らなかったので、とにかく驚いたのです。その驚きには、「自分と同じことを考えている人がいたんだ!」という少々僭越な思いもあって。それがまさか國分さんだったとは……という嬉しい驚きと言いましょうか。

國分 中島さんが『中動態の世界』に鋭く反応してくれていたのは知っていましたが、その理由を今日はじっくり聞いてみたいですね。

中島 國分さんにとっての中動態のような、それ自体がその言語と思考の関係を象徴する重要なものが私にもあります。それは、ヒンディー語における与格構文です。

私は大阪外国語大学でヒンディー語を専攻していました。そこでヒンディー語を勉強している時に、この与格構文という不思議な構文に出会ったのです。ちなみに辞書では、与格のことを「インド―ヨーロッパ語族などにおける格の一。主に、動詞に対して間接的な目的語関係にあることを表すもの。日本語の『AにBを与える』における『A』に相当する」と説明しています。ヒンディー語の一般的な教科書では、与格構文のことを「意味上の主語、あるいは動作・状態の結果が及ぶ対象を与格で表現する構文」としています。

与格構文に対する私の最初の印象は、「厄介な構文だなあ」というものでした。与格構文では、「私は〇〇をする」ではなく、「私に〇〇がやってくる」とか「私に〇〇が宿っている」とか、わざわざまわりくどい言い回しをします。つまり、主語を主格で表現するのではなく、与格として用いる。

例えば「私はあなたを愛している」が与格構文になると、「私にあなたへの愛がやって来てとどまっている」というような表現になる。あるいは「風邪を引いた」という時は、「私に風邪がやって来てとどまっている」。

こうした与格構文がどんな時に使われるかというと、「意志や自分の力の及ばない感情や生理的な現象、嗜好、状況、また行為の結果や影響などを表現する時」というのが教科書的な説明です。つまり、自分の行為における原因が自分の意志の外部にある場合、「行為の否応なさ」を示すときに、この与格構文を使うと大学では習うわけです。

國分 なるほど。確かにそれは、「主語が過程の外にあるか内にあるかが重要である」と書いた、『中動態の世界』の議論と重なってきますね。

中島 だから驚いたのです。与格構文で“I love you”というのは、自分が相手を合理的に分析して、その結果、あなたへの愛が自分の中に生まれる、というのではなく、「愛がとめどなく私にやってきてとどまっている」と表現される。そこには、「それは自分の意志では致し方ないことなんだ」というニュアンスがあります。

「愛がどこからかやって来る」なんて、何だかロマンティックですよね。私もその時はそう思うだけで、それ以上深くは考えませんでした。「厄介な構文」と思った理由は、何を「私は~」で表現するのか、あるいは「私に~」と与格構文を使うのか、その区別がなかなか難しいためです。ロマンティックだけど、なかなか厄介――その時に感じた印象は、その限りのものでした。

しかし大学院へと進み、実際にインドを訪れるようになってから、私の中でこの与格構文についての問いが再び浮上してきたのです。当時勃興していた「ヒンドゥー・ナショナリズム」をテーマに文化人類学的なフィールドワークを当地でしていたのですが、現地の人にインタビューをする際にいきなりヒンディー語で話しかけると、警戒されるんですよ。「えっ、何だこいつ。何でヒンディー語を話すんだ」というような戸惑いが露骨に顔にあらわれる。日本にいて、突然外国人から日本語で話しかけられると、驚くじゃないですか。それと同じです。だから最初は英語で話しかけるようにしていました。10分ぐらい英語で話した後に、ヒンディー語へ切り替える。

その瞬間、相手の関心がグッと私に向くわけです。「あれ、君はヒンディー語できるの?」「誰から教わったの?」と“攻守”が逆転し、私の相手に対する関心以上のものが私に向けられる。そうなれば、調査もスムーズにいくことが多かったのです。

私が英語からヒンディー語に切り替えた瞬間、相手が私に「えっ、ヒンディー語できるの?」と尋ねるわけですが、その文章が与格構文なのです。つまり実際には、「あなたにヒンディー語がやってきてとどまっているの?」という言い方になる。

もちろんヒンディー語には、与格構文ではない「あなたはヒンディー語が話せるのですか?」という表現もあります。全てが与格構文で統一されているわけではありません。しかし私が経験した限りでは、多くの人が「お前にはヒンディー語がやってきてとどまっているのか?」という言い方をしてくるわけです。

大学の語学の授業では、あくまで文法上のルールのひとつとして与格構文があると習ったのですが、現地で実際に会話してみると、微妙なニュアンスがそこにあることに気づくわけです。というのは、先ほど紹介したヒンディー語の教科書にあった説明です。そこには、「意志や自分の力の及ばない感情や生理的な現象、嗜好、状況、また行為の結果や影響などを表現する時」に与格構文を使うとあるわけですが、はたしてこの場合、つまり「ヒンディー語を話す」ということは、「意志や自分の力の及ばない感情や現象、あるいは結果や影響」なのでしょうか。

「ヒンディー語を話す」というのは、自分の意志によるものと考えるのが普通じゃないですか。ところが彼らはそう考えない。だから「意志や力の及ばない」ものとして、与格構文を使う。彼らは「言葉を話す」ということを、「自分の意志や自分の力が及ばないもの」と考えていることがわかる。

このことが衝撃的で、滞在中ずっとそのことを考えていました。

國分 面白いですね。やはり『中動態の世界』で論じた問題と重なるところが多いと思います。

中島 ちょうど保守思想や親鸞について考え始めた時期でもあったので、それらと対比させながら、「なるほど、これはなかなか面白い問題だな」と。

ヒンディー語を話す人々にとって、言葉はどこからかやって来るもので、それを話す「私」という存在は、あくまで器に過ぎないと考えている。だとしたら彼らは、一体、言葉がどこからやって来ていると考えているのだろうかと。

性急な結論かもしれませんが、一義的には、それは死者であると考えています。言葉というものは、過去に生きていた人たちからやって来る。そうした過去の叡智や経験、習慣が言葉には詰まっている。さらにその先には、やはり神という存在があるだろうと……。

國分 当然そう考えざるを得ないですよね。

中島 はい。神の存在を無視できません。神なのか死者なのか歴史なのか、その総合的な「彼方」なのだと思いますが、ともかく言葉はどこからかやって来る、そしてそれを発する人間はその器である、という感覚。これはかなりインド思想の核心をついた部分だなと。

國分 なるほど。

中島 けれども私は、そこから考えを詰め切ることができませんでした。与格構文に、保守思想や親鸞思想とも通じる問題があるだろうという感覚だけはありましたが。

特に親鸞の核になる「絶対他力」という思想は、「念仏を称えれば、阿弥陀仏の本願が私にやってくる」「阿弥陀仏の本願が私に念仏を促す」というものですから、与格構文と非常に近いものがある。これらを比較しながら、積極的な意味を見出していきたいと思ったのですが、そこで止まってしまいました。

親鸞については、その後も関心を持ち続け、2017年に『親鸞と日本主義』(新潮選書)としてまとめるに至りました。これは、戦前の右翼や日本主義者がなぜ親鸞思想にシンパシーを抱くようになったかを考察したもので、どちらかというと親鸞思想のネガティブな影響を論じたものです。

國分 そのようなプロセスをふまえていたわけですね。

中島 はい。これは私の思考パターンでもあるのですが、インドの現代社会でも保守思想でも親鸞でも、ポジティブな側面に光をあてるのではなく、それぞれの弊害や悪影響から物事に迫っていく、という傾向があるんです。

その『親鸞と日本主義』のまとめの作業にかかる同時期に刊行されたのが『中動態の世界』でした。2017年の4月ですね。國分さんは私と逆で、中動態にまつわる諸問題をポジティブな方向から引き出そうとしているように私には見えました。それで勝手に励まされたというか、「もしかしたらこの人は理解してくれるんじゃないか」と思って、ぜひお話をしたいと。すいません、話がついつい長くなってしまいました。

1990年代の非意志的選択

國分 ありがとうございます。今の中島さんの話で、すでにたくさんの論点が提示されたように思いますが、さてどこから答えればいいか――。その前に伺っておきたいのですが、そもそも中島さんはなぜヒンディー語学科に進んだのですか?

中島 それはもうめちゃくちゃしょうもない話で。

國分 え、そうだったんですか。でも聞いてみたいですね。

中島 浪人して国立大学を目指していたのですが、あろうことか浪人生が一番してはいけないことを……

國分 もしかして恋愛ですか(笑)

中島 はい(笑)。その時の彼女の第一志望が大阪外国語大学のインドネシア語学科で、国立大学だし自分もそこがいいかなと、それ以外のさしたる理由もなく。語学にも大して興味がなかったので、何語でもいいや、彼女と同じインドネシア語にしようかと思っていたのですが、彼女から「同じクラスの友人づきあいとか、やりづらいから、やめてほしい」と。「だったら、“インドネシア”から“ネシア”をとって、“インド”にしよう」と。

國分 その理由は想定できなかったな(笑)

中島 恥ずかしいですが、本当の話なんです。インドはこれから間違いなく成長する国だと言われていたし、まあいいかなと。それで入学したのですが、とにかく概ね1年で語学の基本を習得せよという大学ですから、いきなりヒンディー語漬けの毎日。しかしそもそも語学に興味がなかったので授業にもほとんど出席せず、あっさりと留年してしまいました。それが1994年のことで、翌年に阪神・淡路大震災やオウム真理教の事件が起きる。それからです、本腰を入れていろいろと勉強するようになったのは。本当にしょうもない理由で……。

國分 いやいや、非意志的な選択が後の人生を大きく左右するという意味では、今回の話と通じるところもありますね。僕も今は哲学を研究している身ですが、大学は早稲田大学政治経済学部の政治学科でした。もともと哲学に関心があったのですが、文学部の哲学科に進んでいたら、続かなかったと思います。1年生の時は、とにかく一般教養の授業が面白くて、全ての授業に出席して、最前列で聴いていました。その意味では中島さんとは逆かもしれない。

中島 そうですね(笑)

國分 ところが2年生になって政治学の専門的な授業が始まると、途端に興味を失って、ほぼ欠席。あとは勉強会のサークルに入って、自分で勝手に勉強していました。その意味では、自分にもその出発点に非意志的選択があったのかもしれません。

中島 なるほど。

國分 その上で、僕なりに「中動態」との出会いを説明しますと、とにかくますはスピノザなんです。大学生の時に、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズによるスピノザ論(『スピノザ 実践の哲学』平凡社、1994年)を読んだのですが、その翻訳と解説が鈴木雅大先生で、そこで初めて「中動態」という言葉と出会いました。

「中動態とは何か」ということの簡単な説明にもなっているので、その部分を引用します。

「中動(態)」というのは、古代ギリシアの文法家たちが自分たちの国語に則して立てた三つの動詞の態のひとつで、「能動(態)」と「受動(態)」の中間的な機能をもっています。「生まれる」「できる」「ついてゆく、動きに従う」といった自発的展開を表す動詞や、一般に自身に起きていること、あるいは自身のためになにかをすることを表す動詞、そして最後に、これは軽視してはならないのは、相互になにかをしあう(たとえば「分かちあう」)ことを表す動詞は、この一群に属します。(ドゥルーズ『スピノザ 実践の哲学』鈴木雅大解説「の変様、の観念」、平凡社ライブラリー版、2002年)

正直、その時は「中動態」の核心やそれが持つ深淵な意味について、はっきりはわからなかったのですが、凄く直観的にピン!と来たのです。

僕が大学生だった1990年代中頃というのは、まだ「日本にはどうして近代的な主体がはっきりと存在していないのか」なんていうことが盛んに論じられていました。同時に1980年代のポストモダン思想の影響もまだ色濃くあった。自分自身もその間で板挟みになっている状態。とっとと「近代的な主体」のその先に行かなければいけない。けれど、だからといってポストモダン思想にはどこか隔靴掻痒な感じもするし、一方で1974年生まれの自分にはネオリベラル的な感性も価値観もあって……。

「さて、困ったな」と考えていた時に出会ったのが「中動態」でした。その瞬間、先ほどのトリレンマが「中動態」という言葉でズバッと切れるんじゃないかと思ったんです。それがもう二十数年前のことで、ようやく『中動態の世界』を書いたことでひとつの形になったというわけです。

中島 なるほど。1990年代の中頃に大学生活をおくり、その頃に出会った問題を現在でも抱えているという意味では似ていますね。

西洋哲学とポストモダン

國分 ただ、僕と中島さんで大きく違うところは、西洋と東洋に対する距離ですね。

小さい頃から僕はバタ臭い人間だったんですよ(笑)。父は普通の地方公務員なので、家庭内に西洋文化や習慣が根付いていたというわけではなかったのですが、なぜか僕は西洋への憧れが昔から強くありました。1997年、23歳の時にストラスブール大学に留学したのですが、その時の解放感ったらなかったですよ。「なんでフランスに生まれなかったのだろうか?」と本気で思っていたし、フランス語やその思想も好きで。何より「この国にはきちんと近代的主体がある」ということが嬉しかったのを覚えていますね。

ただ同時に、その問題点に気づかなかったわけでもありません。おそらくポストモダンの思想家の中で、一番フランスの近代性に悩んだのがフーコーだろうと思います。彼は「なぜこの国はこんなに生きにくいのだろう」ということに悩み、それが思想的な出発点となったはずです。

僕もフランスでの生活を経験して、そうした近代どっぷりの国から「ポストモダン」と呼ばれる近代を批判する思想が出てくることに、凄くしっくりしたものを感じるようになりました。日本ではポストモダンというと、どこか「一時期流行した、時代遅れの思想」という感じでバカにするような風潮がありますが、近代をきっちり批判して捉え直すという意味では、これほど重要なものはないでしょう。そういった意味で僕は、ポストモダンという言葉を大事にしたいと考えています。

中島 「近代を批判する思想」という意味では、保守も「ポストモダン」ですからね。

國分 そうですよね。「コンサバティブ・ポストモダニズム」というか。スピノザだって、「ポストモダン」と言えなくもない、反デカルト的であるという意味では。

それはともかく「中動態」に話を戻すと、中島さんとは専門が違うから当然と言えば当然なのですが。僕はとにかく西洋哲学をどうにかしたいと考え続けています。非西洋や非近代的なものに惹かれなくもないですが、だとしても徹底的に西洋をやるべきだという意識がある。もっと言えば、西洋をどんどん遡っていけば、非西洋的なものに行き着くでしょう、という確信に近いものがある。

『中動態の世界』を書くために、古代ギリシア語を一から勉強し直したのもそのためです。古代ギリシアというのは、中世以降のヨーロッパとは何から何まで全く違うのですが、同時にそのオリジンでもある。西洋哲学に関心のある人が、途中で「東洋思想は凄い!」などとあっけなく「転向」してしまうことがありますが、絶対にそうはなるまいという意識が僕には強くあります。むしろその逆というか、西洋哲学を突き詰めることで、東洋をこちらに引っ張ってくる――常にそんなイメージを抱えながら、仕事をしています。

中島 そうした迫力のようなものを國分さんからは感じます。

國分 自分の仕事としてはそうですが、非西洋的なものや非近代的なものに関心がないというわけではありません。だから、先ほどのヒンディー語における与格構文の話を聞いた瞬間、「ああ、なるほど。これだ!」と思いましたし、実際ラテン語の「後悔する」も、与格構文的な使い方をされています。

大学院の時にお世話になった英文学がご専門の高田康成先生から、『中動態の世界』についてわざわざお手紙をいただいたことがあります。そこには、「中動態はおそらく与格と関係がありますね」とあって、資料までいただきました。そのこともあったので、中動態と与格の関係については議論してみたいテーマだったのです。

立憲主義と民主主義

國分 話を展開すると、先ほど提示された「言葉というものがどこからやって来るのか」という問題。中島さんは、そこに神のような超越的な審級を設定せざるを得ないのではないかという立場でしょうか。

中島 そこも難しいところがありますが。

國分 難しいポイントですよね。

中島 間違いなくひとつの論点にはなるでしょう。

國分さんの専門であるスピノザから考えていくと、スピノザは神というものを絶対的かつ無限の存在として考えていますよね。神という無限の存在があり、我々人間はその神に内包された存在と考える。つまり神と自然は同一で、「神即自然」という状態。これは親鸞の考え方と通底していると私は考えます。

親鸞というのは、日本思想の中でも極めて超越的な志向を持った人で、その「絶対他力」という考えは、阿弥陀仏という絶対的かつ無限の存在によって我々人間が導かれる、つまり包まれていると考える。

國分 スピノザと非常に似ていますね。

中島 はい。ここから政治の問題についても考えることができると思います。

同時代的なものとして、まず考えたいのがアントニオ・ネグリです。ネグリは、マイケル・ハートとの共著である『〈帝国〉』(以文社、2003年)や『マルチチュード』(NHKブックス、2005年)といった著作において、グローバリゼーション化する世界の中で、はたして近代的主体や民主主義といったものがどのようにあるべきかを論じています。その中心的な概念となる「マルチチュード」は、かつてスピノザも用いた政治概念ですが、ネグリはそれを脱神学化しています。つまり、スピノザにおける神のような超越的な軸を排除したところに、彼らの言う〈帝国〉はある。それは、脱中心的かつ脱領土的な支配であると。これに対抗する国境を越えた有象無象の連帯が、「マルチチュード」の革命的可能性として描かれています。

しかし私は本当にそれでいいのだろうかという問題意識を、〈帝国〉や「マルチチュード」についての議論が盛んだった頃から抱えていました。脱神学化、つまり超越的存在や価値を抜きにして、はたして主権という問題を議論できるのかと。

スピノザを使うのであればやはり「超越」という問題を避けて通れないだろうし、その先には『親鸞と日本主義』で書いたような、私という主体が超越的力を偽装する勢力に乗っ取られていってしまうという問題もある。

ここを政治学的にどのようにして乗り越えていくべきかというのが、問題の核心部分ではないでしょうか。そこを國分さんがどのようにお考えになっているのかということをお聞きしたい。これは全体を貫くテーマにもなると思います。

國分 ネグリの話が出るとは思っていなかったので驚きましたが、ネグリの議論から民主主義について考えるべきである、というのは同感です。まず確認すると、ネグリというのは、反立憲主義的な民主主義を標榜していますよね。

中島 そうなんですよ。

國分 彼の中では、立憲主義と民主主義が対立するものとして捉えられている。ネグリは立憲主義を認めません。なぜなら立憲主義は、極論すると超越主義の部分もあるから。

中島 その通りです。簡単に補足しておくと、立憲主義というのは憲法によって権力を制限する「法の支配」のことで、「人民による支配」を意味する民主主義と対立することもあります。

國分 例えば、基本的人権や日本であれば憲法九条といったことも、ネグリ的な民主主義であれば、とにかく民衆が決めるべきこととなって、立憲主義の垂直的要素が否定され、すべてを水平的なこととして考えざるを得なくなる。

中島 しかもその立憲主義と民主主義の対立というのは、日本だけではなく、全世界で起きていることでもあります。

國分 そうですね。以前、『なぜ世界は存在しないのか』(講談社選書メチエ、2018年)が話題となったドイツの哲学者マルクス・ガブリエルと対談した時もその話になったのですが、ドイツはどちらかというと今でも垂直性が強い。つまり立憲主義に近い民主主義です。日本もおそらくある時期まではそれを目指していたと思うのですが、上手くいかなくなって、現在は「選挙によって民主的に選ばれた政権なんだから、憲法を改正してもいいだろう」という安倍政権のような主張が出てきている。

中島 それがまさに今(註 2019年1月)の日本における喫緊の課題です。

國分 つまり、政治における垂直性と水平性の問題ですね。僕の専門はスピノザの他にもう一人いて、それは先ほども名前を出したジル・ドゥルーズです。このドゥルーズという人は、この垂直性と水平性についてずっと考えていた人なんですよ。彼は「内在」という概念をもって、超越的な概念と対置させています。そして、その内在を徹底して突き詰めると、ある時ふと垂直的なものがあらわれてくると考えた。

例えば歴史について。歴史という我々に内在している平面があるとして、その時間の積み重ねから、ある時何らかの垂直的なものが生み出される。そういったビジョンが、ドゥルーズにはあります。

一方で、ドゥルーズは人権という概念には批判的です。それよりも判例が大事と言う。もともと彼は哲学者にならなければ法学者になると言っていたぐらいで、法についてもイギリス経験論的な考え方の持ち主です。それは最初の著書が『ヒュームあるいは人間的自然 経験論と主体性』(朝日出版社、1980年)であることにも象徴的にあらわれています。懐疑論者のヒュームは、保守的と評価される人でもありますね。ドゥルーズというと、ラディカルなアナーキストという評価があるようですが、文化や慣習、共感といったものに根差して物事を考えるという意味では、保守的なところが根っこにある。

だからドゥルーズは、ネグリのように全てが脱中心的・脱領土化して、水平になればいいとは考えない。そこには必ず何らかの垂直的なものが出てくるでしょう、というのがドゥルーズの立場。

その垂直的なものというのは、例えば価値です。我々が絶対に守らなければいけない価値というものがあったはずなのに、実は全然共有できていなかったことが露呈したのが、今の日本でしょう。その「共有できていたはず」という部分が非常に緩かったので、ひとつの政権によって簡単に覆されそうになっている。それをマルクス・ガブリエルに突っ込まれた時に、悔しいけど全く言い返すことができませんでした。

ドイツの憲法の場合、1949年に制定された「ドイツ連邦共和国基本法」の第一条「人間の尊厳、基本権による国家権力の拘束」に、きっちり書いてある。「基本権による国家権力の拘束」とは、そのまま立憲主義のお手本となるような文言です。

さらに、「1. 人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である」「2. ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める」「3. 以下の基本権は、直接に妥当する法として、立法、執行権および司法を拘束する」と続くわけです。

こういった基本的なコンセプトが、ドイツの歴史をふまえた上で、非常に硬いもの、超越的なものとして存在する。僕自身は神というものを考えませんが、歴史という内在平面を出発点としながら、どこか超越的なもの、垂直的なものを発生論的に考えることでもう少し上手にやれないかな、というのが、僕が今考えていることですね。抽象的ではありますが。

中島 どうしても立憲主義と民主主義の対立が、問題としてせり上がってきます。

國分 それが現代における最大の問題だからでしょう。先ほどネグリについてやや批判的な物言いになりましたが、尊敬できる思想家であることは間違いありません。だからこそ批判すべきなのかもしれませんが。

中島 それにはもちろん同意します。ネグリは、保守思想の源流と言えるエドマンド・バークもきちんと読んでいます。そのあたりはさすがで、つまり「マルチチュードによって秩序はどのようにして作られるのか」を考えた時、バークには一目置かざるを得ないし、その議論は欠かせないだろうと。

國分 ネグリに一度お会いして質問したこともあるのですが、僕の長々とした質問を嫌がることなくじっくり聞いてくれて、感激したのを覚えています。「反立憲主義」ではあるけれど、関連するテーマの本もたくさん読んでいる。尊敬すべき思想家であることは間違いない。そのことは少し補足しておきましょう。

-

-

國分功一郎

1974年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、東京大学大学院総合文化研究科修士課程に入学。博士(学術)。専攻は哲学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。2017年、『中動態の世界――意志と責任の考古学』(医学書院)で、第16回小林秀雄賞を受賞。主な著書に『暇と退屈の倫理学』(新潮文庫)、『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)、『近代政治哲学 自然・主権・行政』 (ちくま新書)、『スピノザ 読む人の肖像』(岩波新書)など。最新刊は『目的への抵抗 シリーズ哲学講話』(新潮新書)。

-

-

中島岳志

1975年、大阪府生まれ。政治学者、東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。専門は、インド政治、日本思想史、現代日本政治。大阪外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業、京都大学大学院博士課程修了。北海道大学公共政策大学院准教授を経て、現職。2005年、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞。主な著書に、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『親鸞と日本主義』(新潮選書)、『保守と立憲』(スタンド・ブックス)、『思いがけず利他』(ミシマ社)、『テロルの原点 安田善次郎暗殺事件』(新潮文庫)など。

この記事をシェアする

「國分功一郎×中島岳志「立ち尽くす思想」」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 國分功一郎

-

1974年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、東京大学大学院総合文化研究科修士課程に入学。博士(学術)。専攻は哲学。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。2017年、『中動態の世界――意志と責任の考古学』(医学書院)で、第16回小林秀雄賞を受賞。主な著書に『暇と退屈の倫理学』(新潮文庫)、『来るべき民主主義 小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』(幻冬舎新書)、『近代政治哲学 自然・主権・行政』 (ちくま新書)、『スピノザ 読む人の肖像』(岩波新書)など。最新刊は『目的への抵抗 シリーズ哲学講話』(新潮新書)。

対談・インタビュー一覧

-

- 中島岳志

-

1975年、大阪府生まれ。政治学者、東京科学大学(旧東京工業大学)リベラルアーツ研究教育院教授。専門は、インド政治、日本思想史、現代日本政治。大阪外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業、京都大学大学院博士課程修了。北海道大学公共政策大学院准教授を経て、現職。2005年、『中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義』(白水社)で、大佛次郎論壇賞とアジア・太平洋賞大賞を受賞。主な著書に、『「リベラル保守」宣言』(新潮文庫)、『血盟団事件』(文春文庫)、『親鸞と日本主義』(新潮選書)、『保守と立憲』(スタンド・ブックス)、『思いがけず利他』(ミシマ社)、『テロルの原点 安田善次郎暗殺事件』(新潮文庫)など。

対談・インタビュー一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら