(最終回)チャールズ・ユウの〈唐人街内部〉

Charles Yu, Interior Chinatown (Pantheon Books, 2020)

Max Booth III & Lori Michelle, eds., Lost Films (Perpetual Motion Machine Publishing, 2018)

著者: 柴田元幸

昨年の全米図書賞(the National Book Award)は、翻訳文学部門については柳美里(著者)とモーガン・ジャイルズ(訳者)がTokyo Ueno Stationで受賞したので日本でも話題になったが、メインの小説部門もアジア系アメリカ人のチャールズ・ユウが受賞したことはあまり報じられなかったように思う。ユウさんが二人受賞した、というのはけっこうすごい気がする。まあ字は「柳」と「游」なので、単なる音の一致といえばそれまでなんですが。

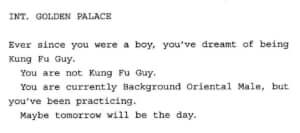

で、チャールズ・ユウの受賞作はInterior Chinatownというタイトルである。ハードカバーの表紙には、〈唐人街内部〉という微妙に違うんじゃないかと思える中国語が添えてある。「内なるチャイナタウン」ということか、と思って読みはじめると、“Chapter 1”(第1章)ではなく“ACT I: GENERIC ASIAN MAN”(第一幕 そこらへんのアジア人)とあったのちに本文が始まる。原書p. 3をそのまま再現すると:

屋内 黄金宮殿

子供のころからずっと、君はカンフー・ガイになることを夢見てきた。

君はカンフー・ガイではない。

君は目下、背景の東洋人男性だが、鍛錬は積んでいる。

明日には、叶うかも。

字体がふつう小説などでは使われない「クーリエ」になっているのには意味がある。映画のシナリオはクーリエで書くのが標準だからだ。“INT.”というのもシナリオでしじゅう出てくる“INTERIOR”(屋内)の略である(屋外はEXT. = EXTERIOR)。つまりこのタイトル、「内なるチャイナタウン」とも読めるが(そして実際そういう意味も込められているのだが)、映画用語に引っかけてもあるのだ。

カンフー・ヒーローになるのを夢見て鍛錬を積んでいる主人公ウィリス・ウーが生きる世界は、チャイナタウンの中のようでもあり、シナリオの中のようでもある。ここでは誰もがそうやって、現実だか虚構だか決めがたい場にあって(そしてそういう決めがたさを作り出すチャールズ・ユウの手腕は、円城塔さんの邦訳がある『SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと』や短篇集Sorry Please Thank Youなどですでに実証済みだ)、演じる役割によって自分の人生を組み立てようとしている。あるページにはこうある:

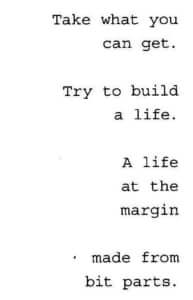

手に入るもの

何でもつかめ。人生を

組み立てろ。隅っこで

生きられる端役から作った

人生を。

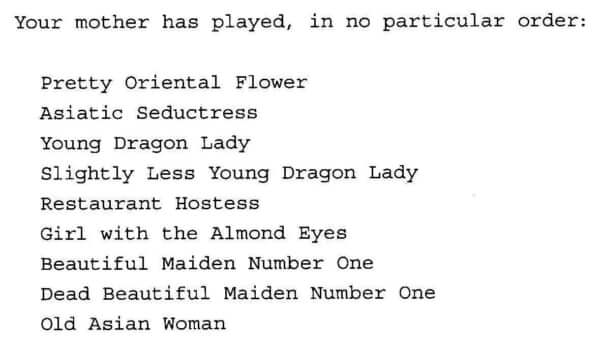

中にはその結果、カンフー・ガイとしての華やかな人生を組み立てられる人間もいる。けれどほとんどの人間はそうではない。たとえばウーの母親はどんな人生を組み立ててきたかというと:

君の母親がこれまで演じた役(順不同):

可憐な東洋の花

アジア人女誘惑者

若きドラゴンレディ

もう少し若くないドラゴンレディ

レストランの接客長

アーモンド形の瞳の娘

美しき乙女ナンバーワン

死んだ美しき乙女ナンバーワン

アジア人老女

映画の中で中国人がつねに、ほんの一握りのステレオタイプ的役割の中に閉じ込められてきたことが辛辣に語られているわけだが、むろん話は映画だけでは済まない。アメリカの現実にあっても、ほとんどの中国人があらかじめマジョリティによって生き方を規定されてきたことが暗に批判されているのだ。……いや、そういう言い方も正しくない。すでに述べたように、この小説にあっては(そしてもちろん、いわゆる現実もこの小説とさして変わらないという含みもつねにある)、現実と映画とをはっきり区別することは困難だからだ。

そのような世界にあって、主人公ウィリス・ウーの父親がカンフー・マスターとしての威光を老いによって失ったり、そこそこの役柄がつくようになったウー本人が結婚して子供もできるものの円満な家族関係は長続きしなかったり……といった展開が生じ、そこには本物の悲哀がある。だがそれを、虚構を離れた現実の悲哀と言うことはできない。そうした切ない展開もまた、シナリオの中の出来事でもあるからだ。このあたり、本当に巧みな作りである。

さて、この「シナリオ」を読み進めていくと、この内なるチャイナタウンにある中華料理店「黄金宮殿」では、どうやらBlack and Whiteなるテレビ番組の撮影が進行していて(むろんその「番組」は現実そのもののようにも思えるわけだが)、その主役は黒人男性と白人女性から成る警官二人組であり(Black and Whiteというタイトルもここから来ている)、中国人はすべて端役にすぎない。

もちろん、この黒人と白人の警官二人も、華やかな主役に見えても、その役割に縛られた存在であることがじきに見えてくることは言うまでもない(それを言えば、ヒーローの頂点たる「カンフー・ガイ」だって実は同じ、という思いもあとで出てくる)。だが、かといって、人間誰もが虚構を生きるほかないわけですから、というように人種問題を超越した物わかりのいい思いで閉じるには、作者はあまりに怒っている。作品後半では、たとえばこんなページが挿入される:

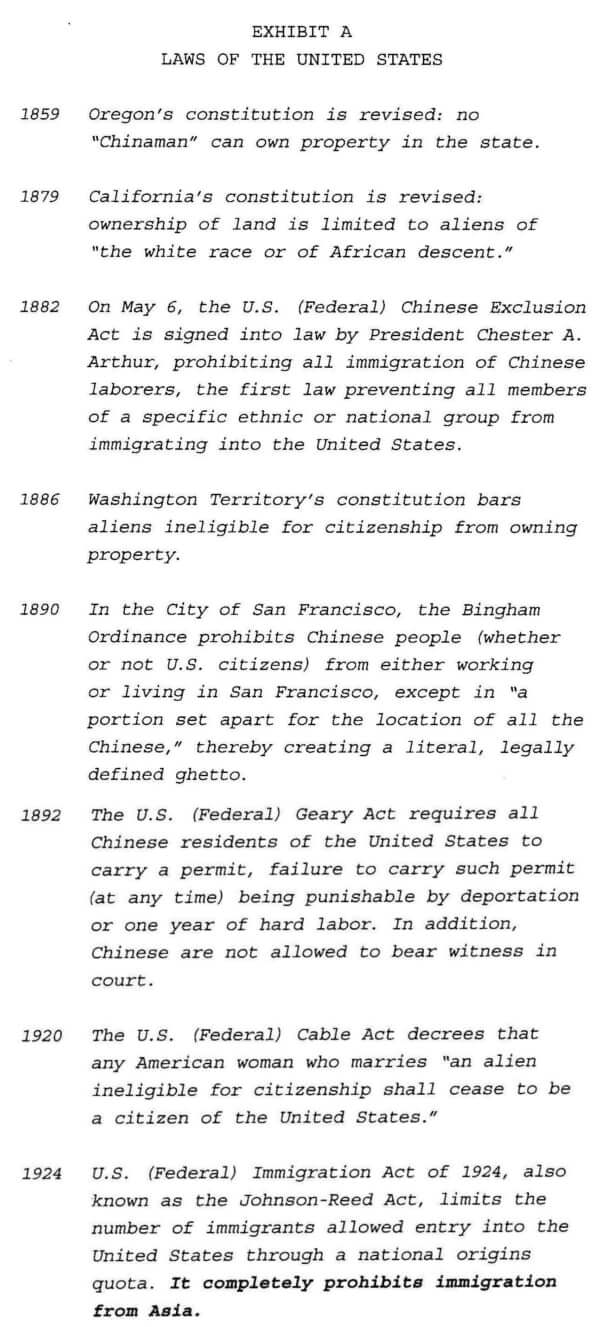

証拠品A

合衆国法律1859 オレゴン州法改定:「中国人」〔“Chinaman”は蔑称〕は州内の土地所有ができなくなる。

1879 カリフォルニア州法改定:土地の所有は「白人かアフリカ系子孫」の在留外国人に限定される。

1882 5月6日、合衆国(連邦)中国人排斥法がチェスター・A・アーサー大統領によって署名され法制化。中国人労働者の移民がすべて禁じられ、特定の民族・国家に属す集団の合衆国への移民を阻止する一連の法律の先駆となる。

1886 ワシントン準州法、市民権取得資格を持たない在留外国人の土地所有を禁じる。

1890 サンフランシスコ市ビンガム条例、中国人が(合衆国市民であるなしに拘わらず)サンフランシスコで、「全中国人居住に割り当てられた地区を除き」在住・労働を禁止。これにより文字どおりの、法的に規定されたゲットーが成立。

1892 合衆国(連邦)ギアリー法により、合衆国の中国人居住者はすべて許可証の携帯を求められる。許可証不携帯は(いついかなる時でも)国外追放、もしくは一年の重労働の罰を受ける。さらに、中国人は法廷での証言を許されない。

1920 合衆国(連邦)ケーブル法により、アメリカ人女性が「市民権を得る資格のない在留外国人と結婚した場合、もはや合衆国市民ではなくなる」ことが定められる。

1924 合衆国(連邦)1924年移民法、別名ジョンソン゠リード法により、合衆国へ移民を許可される人数は出身国別の割り当てによって制限される。アジアからの移民は全面的に禁止となる。

こういう政治的主張が小説の価値を自動的に高めるということにはまったくならないと思うが、この小説の場合、「生の実感に即した現実と虚構の攪乱」が鮮やかに為され、かつそこに「歴史的事実に対する怒り」が絶妙の方法とタイミングで表明されることによって、感動的と言うしかない作品が出来上がっていることは否定しようがない。全米図書賞も受賞したことだしまず大丈夫だと思うが、ぜひ日本でも翻訳されてほしい。

映画がらみでもう一冊紹介する。二人の編者が2017年、Lost Filmsと題したアンソロジーを作るため、次のようなメッセージを掲げて作品を公募した。

“We are looking for horror stories involving films, Hollywood, projectors & projectionists, home movies, webcams, television, documentaries, and other themes involving recorded visual disturbances. We want these stories to be weird and terrifying.”

「私たちは次のような要素を扱ったホラー・ストーリーを求めています:映画、ハリウッド、映写機および映写技師、ホームムービー、ウェブカメラ、テレビ、ドキュメンタリー、その他、録画画像の混乱を扱ったテーマ。気味悪い、怖い物語を私たちは求めます」

こうして集まった382篇の物語から、19篇が選ばれて318ページ(+資料)の本が出来上がった。巻頭こそ邦訳もすでにある(何を隠そう訳者は私です)作家ブライアン・エヴンソンによる、誰も観たことのない伝説の映画フィルムをめぐる巧みな短篇が載っているが、そのあとは誰一人、聴いたことのある作者はおらず(まあこれは僕が無知だからかもしれませんが)、作品自体も全体にチープなB級感が漂う。だがもちろん、それこそがこの本の味である。たいていの作品にははっきり何かアイデアがあって、それがどう展開されるかを追うのが主たる楽しみである。観るたびにどんどん内容が変わっていく(当然どんどん恐ろしくなっていく)ビデオの話とか、映画の結末を変えてしまうVHSプレーヤーの話とか(たとえば『タイタニック』の船が沈まない)、けっこう美味いジャンクフードを食べているような楽しさ満載である。インターネット時代の話もないことはないのだが(離れたところにいる客とオンラインで擬似セックスしている娼婦が、寝ているあいだにその遠くにいる客に肉体的に傷つけられ、その「証拠」がパソコン上にも残っていて……とか)、まあやっぱりこの手の話が似合うのはVHSあたりの旧テクノロジーである。

ベストの作品で使われているメディアは、ネットでもVHSでもなく、目玉である。ブライアン・アスマン、「悪鬼たちのフェスティバル」(Brian Asman, “A Festival of Fiends”)という短篇。人間の眼球には死ぬ直前に見たものが残っている、という俗信があるが、それを「活用」して、愛好者たちが他人の目玉を持ち寄り、これを映写機にかけて(どうかけるのかむろん作者はきちんと説明する気はない)、死ぬ直前の一分間の映像を公開しあう。つまり彼らは全員、他人の死を演出した殺人犯なのだが、そのへんのことはさらっと流して、丹精込めて育てた盆栽か何かを見せあうみたいに、大真面目にたがいの技能を品評するあたりが不気味に愉快である。結末も卓抜で……まあこれはご自分で想像していただければ。

「亀のみぞ知る」、今回がひとまず最後です。2年半にわたって、ご愛読ありがとうございました。

-

Charles Yu, Interior Chinatown (Pantheon Books, 2020)

-

Max Booth III & Lori Michelle, eds., Lost Films (Perpetual Motion Machine Publishing, 2018)

最新情報(2021年1月後半~2月分)

〈刊行〉

『波』1月号、バリー・ユアグロー「オヤジギャグの華」第21回(最終回)「東京三点倒立」掲載。原文とあわせてウェブ上でも公開予定。

小島敬太と共訳で『中国・アメリカ 謎SF』白水社から1月29日刊。

MONKEY23号「ここにいいものがある。」(岸本佐知子・柴田元幸短篇競訳)2月15日刊行(スイッチ・パブリッシング)。

ジョゼフ・コンラッド『ロード・ジム』3月20日刊行(河出文庫)。

〈イベント〉

1月30日(土)午後2時~3時、手紙社主催毎月恒例朗読会「いま、これ訳してます part 9」。

〈その他〉

バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。

朝日新聞金曜夕刊にジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』新訳連載中。

-

-

柴田元幸

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

この記事をシェアする

「亀のみぞ知る―海外文学定期便―」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴田元幸

-

1954年生まれ。翻訳家。文芸誌『MONKEY』編集長。『生半可な學者』で講談社 エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。2017年、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら