第6回 スリッパの使い道

著者: 井上章一

「玄関で靴を脱いでから室内に入る」。日本人にとってごく自然なこの行為が、欧米をはじめ海外ではそれほど一般的なことではない。建築史家であり『京都ぎらい』などのベストセラーで知られる井上章一さんが、このなにげない「われわれのこだわり」に潜む日本文化の隠された一面を、自らの体験と様々な事例をもとに考察する。

靴とスリッパ

南蛮時代の日本へやってきた西洋の宣教師たちは、畳の部屋でミサをとりおこなった。靴は、まずはいていない。日本の生活に、その点ではあわせながら、聖祭を執行した。室町将軍をはじめ有力者からまねかれた時も、彼らの居館では靴をぬいでいる。

のみならず、自分たちのすまいでも土足生活はいましめた。少なくとも、つつしむようつとめている。家のなかを外履きでうろうろしていると、日本人の反感を買うかもしれない。嫌悪感をいだかれれば、宣教師のすすめる信仰にも悪い印象がついてしまう。その可能性、風評被害に彼らはおびえたのである。

だが、商人たちには、そういう心配がない。商品は、値打ちがあれば高く売れる。売り手が、日本人にうけいれがたい生活をおくっていても、あまり問題にはならない。商品じたいの価値は、商人の人品骨柄いかんをのりこえ、たもたれる。

逆に言えば、粗悪な商品は、まず売れない。商人じたいが誠実であっても、相手にされなくなる。売り手が日本人のくらしにとけこむ努力も、意味をなさないだろう。

しかし、宣教師たちの場合は、ちがう。彼らは、商品以外の何かをあつかっている。あえて売買の話になぞらえれば、精神的な価値を売りこんでいた。そして、そういう活動では、普及をねがう側の生活や立居振舞が問いただされやすくなる。宣教師が日本的な習慣をうけいれることには、大きな意味があったろう。

とはいえ、宣教師のことは、これまでにくわしく論じてきた。もう、新しくつけくわえることはしない。ここからは、商人たちのくらしぶりに目をむけよう。と言っても、南蛮時代の様子は、よくわからない。ここでは、長崎の出島ですごしたオランダ商人の生活を、検討していくつもりである。

まず、図1を見てほしい。『阿蘭陀人食事之図』と題された絵画である。出島のオランダ人たちが会食しているところを、えがいている。絵師の名はわからない。判明しているのは、江戸時代後期の作画であることぐらいか。

テーブルをかこんで、会食者が椅子にすわっている様子は、めずらしがられたろう。ナイフやフォーク、そしてワイングラスも、日本人の好奇心をそそったと思う。似たような構図の絵は、これ以外にも、けっこうある。いずれも版画化され、ひろく売られていた。

図1から読みとれることへ、話をうつしたい。テーブルのむかい側にすわっている2人は、腰から下が見えなくなっている。しかし、こちら側の3人は、足の先までうつしとられていた。見れば、みな靴をはいている。

床が板張りだったか畳だったのかは、わからない。出島の蘭館は、二階を畳じきにしていた。ただ、一階は一部に畳もあるが、たいてい板の間となっている。この絵だけからは、そのどちらであったかが、読みとれない。

給仕の少年ははだしである。東南アジアやインドあたりからつれてこられたのだろうか。いずれにせよ、この床では、靴履きとむきだしの足が同居していたことを、読みとれる。

つぎに、図2へ目をうつしてみよう。こちらは、川原慶賀という絵師があらわした『出島蘭館饗宴図』である。19世紀はじめごろのやはり食事風景を、えがいている。

図1とちがい、テーブルへむかっているのは、オランダ人だけにかぎらない。日本の侍、おそらく長崎奉行所の役人も、ともに食事をたのしんでいる。のみならず、丸山遊廓あたりの遊女も、そこにはまねかれていた。

床には畳がしきつめられている。窓から見える光景は、ここが二階の畳部屋であったことをしのばせる。そのせいだろう。日本の侍たちは、草履や下駄をはいていない。外履きは身につけず、足袋だけでこの席へくわわっている。遊女も、足袋で足先をつつんでいたことが、画面左端の女性から読みとれる。

日本人には、土足で畳の上へあがることができなかった。そして、オランダ人たちも靴をはいていたようには、見えない。彼らの履き物は、足の踵をおおっていなかった。爪先はつつまれている。だが、その反対側は、あらわになっていた。絵を見るかぎり、彼らが足にひっかけていたのはスリッパだったと言うしかない。

前に、同じ川原慶賀の『唐蘭館絵巻』を紹介した。オランダ人たちの、やはり会食をえがいた絵画である。そして、こちらのオランダ人たちは、畳の上で靴をはきながら食事をしていた。

くらべれば、今の日本人には、図2のほうがうけいれやすかろう。スリッパは、いちおう室内履きとして、うけいれられている。靴よりスリッパのほうが、まだましだと思われるにちがいない。

だが、それでもわだかまりはのこる。畳の上をスリッパですごす振舞いは、やはり不謹慎にうつる。その点で、図2の光景もまた、現代の日本人には了解しづらいだろう。

しかし、今とちがうのは、その点だけにかぎらない。オランダ人たちは、しばしばスリッパを外出用にもつかってきた。日本人の屋敷を訪問するときは、スリッパでおもむいたりもしたのである。まさか、と感じられた人は、おしまいまで読みとおしてほしい。

屈辱の江戸参府

出島のオランダ屋敷は、日本の大工たちが建設した。そして、当時の日本に西洋建築をこなせる職人はいない。屋敷の造りも、おおむね日本家屋と言っていいそれになっている。

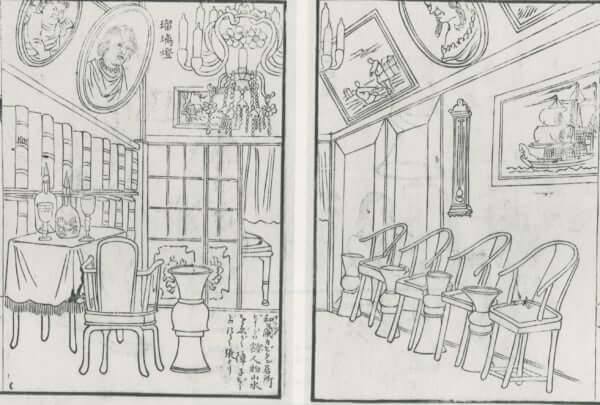

だが、そういう限界のなかで、オランダ人たちは西洋的なしつらいの実現にもこだわった。その典型例が、商館長(カピタン)の部屋にうかがえる。家屋の骨組は和風だが、インテリアの表面は、彼らの祖国流にととのえられていた。その様子は、司馬江漢の『西遊旅譚』(1794[寛政6]年)にえがかれている。

江漢は江戸後期の蘭学者、そして絵師でもある。1788(天明8)年には、長崎の出島をおとずれた。オランダ屋敷の商館長室も実見し、室内の様子をうつしとっている。図3がそれである。そこには、椅子、テーブル、シャンデリアなど、舶載の品々がそろっていた。彼らも、可能ならば生活環境をかえたくなかったのだろう。

さらに、図4として川原慶賀のあらわした『蘭人商館長図』も、紹介しておきたい。画中の商館長は書類をもっている。執務にあたっていたところであろうか。注目したいのは、屋内でも靴をはいていた点である。図3のような部屋なら、履き物も西洋流でありたいということか。まあ、給仕の少年ははだしでつかえていたのだが。

さて、オランダの商館長たちは、しばしば江戸まででかけ、徳川将軍に拝謁した。そのつど、交易がゆるされていることへの礼をのべている。うやうやしく、献上品をさしだしもした。この行事を江戸参府と、いっぱんによんでいる。

江戸城内での御目見えにさいしては、商館長一行が御簾ごしに将軍とむきあった。対等な儀礼ではない。オランダ側には、ひたすらへりくだることがもとめられた。

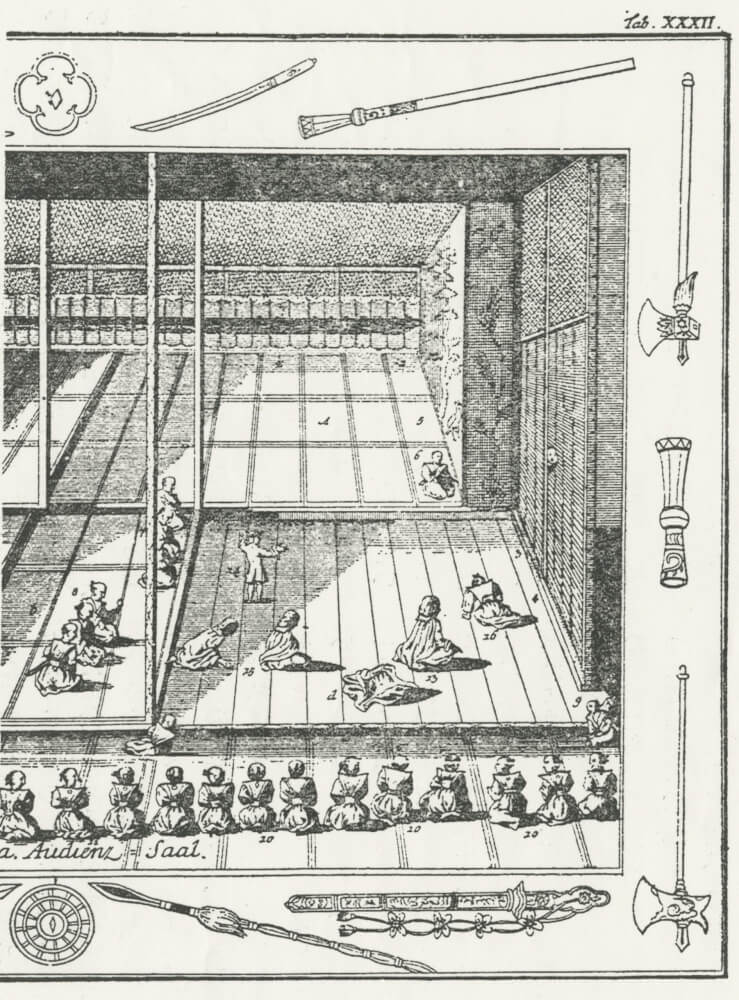

1691(元禄4)年と翌年に、来日中のケンペルは参府の儀式を体験する。その記録もまとめあげた。これによれば、一行はつぎのような所作をしいられたらしい。

「われわれの一人一人は、すぐに将軍のおられる側に向って、命じられるままに、床につくほど頭を下げ、将軍の方へ匍うように進み出て、日本式にお辞儀をしなければならなかった」(『江戸参府旅行日記』1977年)。

正座と、それから平伏を余儀なくされたようである。その図解も、ケンペルの著作にはのっている(図5)。とうぜん、靴などははいていない。こういう場へでれば、オランダの商人も日本の礼法へあわせざるをえなかった。

図中にたちあがり、両手をひろげている人物がいる。ケンペル当人である。彼は将軍からヨーロッパの踊りを所望され、ことわれず披露することになった。一行にとっては、けっこう屈辱的な謁見だったようである。

なお、幕末に欧米からきた外交使節は、こういうあつかいを拒絶した。城中で靴をぬがされることにも、強い抵抗をしめしている。この点については、あとでくわしく論じたい。

草履のように

シーボルトは1823(文政6)年から6年間、日本に滞在した。また、再来日もはたし、1859(安政6)年から3年間を、すごしている。1826(文政9)年には江戸参府へ随行し、またその記録も書きとめた。

この時も、以前とかわらずオランダ商館の面々は、将軍の前で卑屈にふるまわされている。だが、もうこの話はくりかえさない。注意をうながしたいのは、つぎに引用する記述である。江戸城本丸で将軍への挨拶をおえた一同は、老中からも招待をうけた。そのため、以下のように履き物をととのえ、老中邸へむかったのだという。

「われわれは用意しておいた金糸の縫いとりをしたスリッパをはいて徒歩で出かけた。畳を敷いた部屋にはいる時に日本流にすぐ履物をぬぎ、きれいなビロードの靴下で歩いて行くことができる」(『江戸参府紀行』1967年)

日本人は、玄関から家へあがる時に、すぐ草履などをぬぐことができる。しかし、ヨーロッパの靴は、靴紐をといたりむすんだりするのに、時間がかかる。着脱の手間が、わずらわしい。だから、老中邸にはスリッパでおもむいた。つまり、彼らはスリッパを、草履なみの外履きとして利用したのである。

ツュンベリーは、1775(安永4)年から翌年まで日本にいた。スウェーデン人だが、蘭館付の医者となり出島でくらしている。日本へきたのは、日本の植物に興味をいだいたせいである。そのツュンベリーが履き物について、こんなことを書いている。

「オランダ人は日本に滞在している間、日本人の家を訪問する必要がある時や、商館の自分の部屋に同じような畳をしいている時は、普通の靴を使う代わりに、玄関で脱ぎやすいような、赤や緑や黒色のスリッパを使用する」(『江戸参府随行記』1994年)

やはり、スリッパは外履き用になっている。日本人の家に土足ではあがれない。だから、入口ですぐぬげるスリッパを、彼らの屋敷へおもむく時は利用するという。どうやら、オランダ人たちにとって、スリッパは草履の代用品でもあったようである。

だが、そのいっぽうでツュンベリーは、こうもしるしていた。商館にある畳の部屋でも、スリッパをはいている、と。この指摘は、図2の光景とも一致する。やはり、彼らはスリッパ履きで、足が足袋履きになっていた侍をまねいていたのである。

図2だけを見ると、オランダ人は畳の部屋で上下足をわけていたように、うけとれる。畳での土足はさけることで、日本人の生活へ歩みよっていたように、思えなくもない。しかし、商館の畳部屋で彼らがはいていたスリッパは、外履きにもなりえた。土足のような一面もそなえていたのである。

靴履きの人が歩きまわる畳は、すぐいたむ。あちこちが、やぶれたりほころびたりしやすくなる。くらべれば、スリッパにたいしては、あるていどの耐久性をたもちうる。オランダ人が畳の部屋を、しばしばスリッパですごしたとすれば、そのせいだろう。上下足分離のためではない。

じっさい、出島のオランダ人は靴のまま畳をふむことも、ままあった。『唐蘭館絵巻』の画面が、それをしめしている。ようするに、彼らは外履きと内履きを、そう強くは区別していなかった。畳の上だからといって外履きを嫌悪するような感受性は、もちあわせていない。スリッパも、内外兼用の履き物だったのである。

さきほど、シーボルトが1820年代の日本にいたことを書いた。じつは、川原慶賀がそのシーボルトを絵にしている。従僕とならぶ構図のものを、それらのなかから紹介しておこう(図6)。

画中のシーボルトは、まちがいなくスリッパをはいている。屋内でははだしとなる従僕の履き物が、草履になっていた。草履は屋外用だから、となりのシーボルトも外にいたのだと、基本的にはみなしうる。日本人の家を訪問するさいには、スリッパをつかった。ツュンベリーがしるしたそんな現実を、この絵はとらえていたのかもしれない。

だが、給仕は盆とガラス器もかかえていた。そのまま遠出ができたとは思えない。近所への、おそらく出島内での外出だったのだろう。

いずれにしろ、給仕は屋内ははだし、そして屋外を草履ですごした。そのくらしぶりは、日本人の生活とつうじあう。どうやら、出島のオランダ人たちは、給仕を日本人なみにあつかったようである。

*次回は、9月9日月曜日配信の予定です。

-

-

井上章一

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 井上章一

-

1955(昭和30)年、京都府生れ。京都大学大学院修士課程修了。国際日本文化研究センター所長。『つくられた桂離宮神話』でサントリー学芸賞、『南蛮幻想―ユリシーズ伝説と安土城』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。著書に『京都ぎらい』『学問をしばるもの』『美人論』『関西人の正体』『ヤマトタケルの日本史 : 女になった英雄たち』などがある。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら