![]()

2024年4月5日

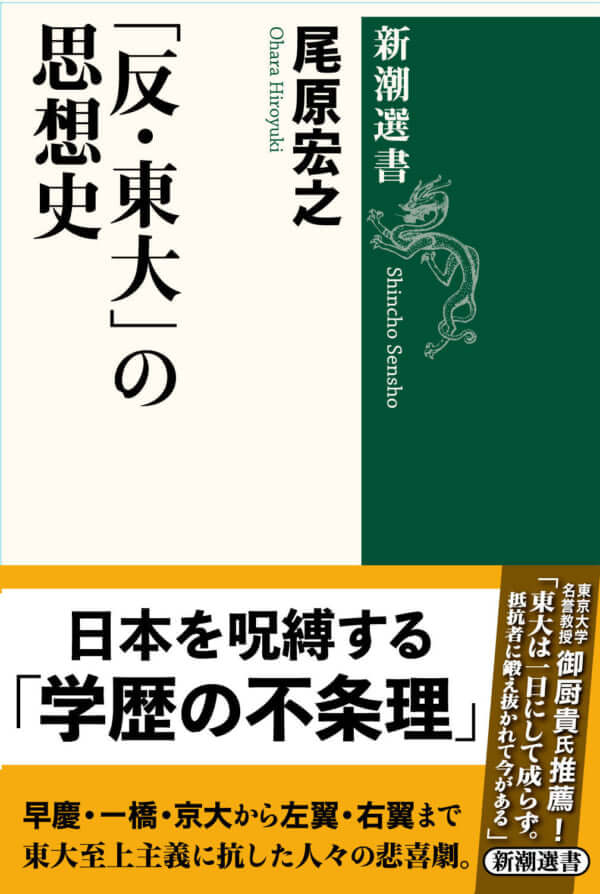

尾原宏之さんの連載『「反・東大」の思想史』が新潮選書から刊行!

「考える人」で2018年8月から2020年5月にかけて連載された尾原宏之さんの『「反・東大」の思想史』(※)が、新潮選書から2024年5月22日に刊行されることになりました。4年の歳月をかけて大幅な加筆修正が施され、また新章も追加され、より充実した内容となっております。

本書は、国家のエリート養成機関として設立された「東大」に対して、昂然と反旗を翻した教育者・思想家たちの系譜を紹介しています。慶應義塾、早稲田、京都大学、一橋大学、同志社、法律学校や大正自由教育を源流とする私立大学、さらには労働運動家、右翼まで……はたして彼らが掲げた「反・東大」の大義名分とはどのようなものだったのでしょうか?

「学力」とは何かをめぐる丁々発止のやり取りを読むうちに、日本社会を呪縛する「学歴」の不条理から解放されるような気分が味わえるはずです。東大出身の御厨貴さんも推薦を寄せている、異色の思想史です。

(※)連載時は『「反東大」の思想史』(ナカグロ無し)

著者紹介

尾原宏之(おはら・ひろゆき)

甲南大学法学部教授。1973年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。日本放送協会(NHK)勤務を経て、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。博士(政治学)。専門は日本政治思想史。著書に『大正大震災ー忘却された断層』、『軍事と公論―明治元老院の政治思想』、『娯楽番組を創った男―丸山鐵雄と〈サラリーマン表現者〉の誕生』など。 (Photo by Newsweek日本版)

本の目次はこちら!

はじめに

最後に残された「偏見」/「東大出」の酒の味/「東大は日本そのもの」?/「反・東大」の系譜

第一章 「官尊民卑」の打破――慶應義塾・福沢諭吉の戦い

「学生界」を揺るがした投書/「官学崇拝」のゆがみ/「私学の国」の夢/井上哲次郎の「勝利宣言」/慶應義塾の経営難/認められなかった「特別扱い」/福澤の奇妙な祝詞/親心にあらわれた本音/教育は「私」なり/『学問之独立』の主張/徴兵令改正と私学衰退/冷遇される慶應義塾/帝大特権と官学全廃論/「貧生は下等に安んぜざるを得ず」/「反・学問のすすめ」/「官尊民卑」の打破/「多情の老婆政府」/「拝金宗」の真意/「八百屋学校」を誇る/「実業」のすすめ/ドイツ語より英語/幻のハーバード大学日本校プラン/先進学院との合併構想/反官学の先にある「文明化」

第二章 「民衆」の中へ――レジャーとモラトリアムの早稲田大学

早稲田の中の東京大学/「東大の分家、慶応の弟分」/帝大から見た早稲田/ 『百年史』の自慢と自虐/丸山幹治と眞男の場合/私学生と官吏への道/「セカンドクラス」の拒否/民間企業の学歴差別/早大差別に憤る石橋湛山/「国家の人材」の進路とは/「改進党気取」/メディアでの優位/記者へ、代議士へ/「民衆の早稲田」/政党政治家モデル/大衆文化とデモクラシーの時代/「劣等生と落第生の掃溜め」/難関校化を拒否する卒業生/高田早苗の入試有害論/自由と放埒の学園/好きなことをやる/レジャーランドとモラトリアム

第三章 「帝大特権」を剝奪せよ――私立法律学校の試験制度改正運動

「帝大特権」への不満/「特権」と反帝大戦線/「平等」の追求/「学力」という問題/「下士官」の反逆/「学力」の再定義/明治三〇年代の暗闘/語学という鬼門/議会闘争の開始/歯切れの悪い政府委員/京大法科の不振/帝大信任問題/一発試験は有用か?/私学の「変則勉強」/「普通学」「普通教育」の力/「学力」は同じ?/なんのための「学力」か?/私学の「門戸開放」要求/「私立学校大刷新」論/「森厳なる訓練、秩序ある教養」/大正デモクラシーと「特権」廃止運動/平等化は進む?/「学閥」のまぼろし/「普通教育」の呪い

第四章 「学問」で東大を凌駕する――一橋大学の自負と倒錯

「官」からの挑戦/軽侮される商業教育/慶應・一高への対抗意識/「ベルリン宣言」の狙い/待遇格差は「智能」の差/福田徳三の不満/申酉事件/一橋は「パラ大学」/ビジネスライクを求めて/独自の予科/「商業教育」と「学問」の相克/倒錯した自己像/

第五章 「詰め込み教育」からの転換――同志社と私立七年生高校

東大生・池田留吉の生活/「点取主義」と「惰気」/新島襄の同志社大学設立運動/「キリスト教の敵」としての東大/「唯物論の盛んなりし帝国大学」/社会進化論への警戒/キリスト教大学の使命/山路愛山の東大批判/「心の食餌」を供給する東大/大正デモクラシーと教養主義/「自由教育」の挑戦/私立七年制高校の誕生――武蔵・甲南・成蹊・成城/成城ボーイの非行遍歴/私立高校への不信/武蔵のスパルタ式教育/変わりゆく私立高校と帝大

第六章 「ライバル東大」への対抗心――京都大学の空回り

大正の「仮面浪人」事件/吉野作造の「急変」/「真の大学」京大の変質/京大生・瀧川幸辰の不満/「正系」と「傍系」/東北大学の「門戸開放」/東大と京大の対抗戦/合同演説会中止事件/激怒の理由/糾弾された「変態的快感」/京大にとっての「一大恨事」

第七章 「知識階級」を排斥せよ――労働運動における反・東大

堺利彦の堕落/三文文士の後悔/「学閥」への対抗意識/二度目の挫折から社会主義へ/「学力」も運のうち/階級闘争への招待/「学士様」への反感/サンディカリズムの嵐/なぜ「インテリ」は嫌われるか/「指導者心理」と「野心」/「インテリ」の弱点/大杉栄の東大批判/「知識階級排斥」思想のゆくえ

第八章 「凶逆思想」の元凶――右翼に狙われた東大法学部

狙われた東大法学部/「凶逆思想」のトリクル・ダウン/津田左右吉事件の真相/「聖喩記」という錦の御旗/右翼学生による批判/槍玉に挙げられた有名教授/「法学部」を「政治学部」に改称せよ/英語教育廃止論/揺るがぬ東大至上主義/自重する東大生たち/「学校新体制」と運動の終わり/「思想の戦士」の学徒動員/二人の「東大出の兵卒」

終 章 「反・東大」のゆくえ――東大の「解体」と「自己変革」

「消えた特権」と「強まる信仰」/新制大学の発足/戦後も維持された東大覇権/四つの東大コンプレックス解消法/三木清が説いた一極集中の論理/関東大震災と東大の危機/田中角栄の東大移転論/全共闘における東大/民青と全共闘の対立点/「ゲバルト・ローザ」と日大全共闘/再強化される東大/東大出とは何か/入試における数学の復権/「倒幕運動」を凌駕した東大の自己改革

おわりに

-

尾原宏之『「反・東大」の思想史』

2024/5/22

公式HPはこちら。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

「考える人」から生まれた本

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら