七、ご長寿万歳!

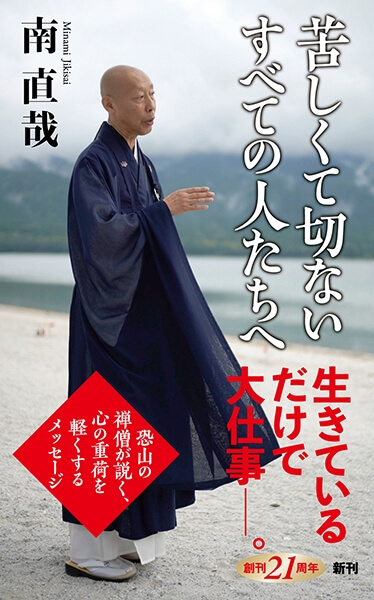

著者: 南直哉

なぜこの世に生まれてきたのか? 死んだらどうなるのか?――その「答え」を知っているものなどいない。だから苦しい。だから切ない。けれど、問い続けることはできる。考え続けることはできる。

出家から40年。前著『苦しくて切ないすべての人たちへ』につづいて、「恐山の禅僧」が“生老病死”に本音で寄り添う、心の重荷を軽くする後ろ向き人生訓。

坊さんというのは、どうしても年輩の人との付き合いが多くなる。しかし当節、いったいどの辺から「老人」「高齢者」としてよいのか、よくわからない。

私が子供時代の昭和40年ころは、70歳と言えば「仙人」のように見えたが、当節70代を「年寄扱い」したら、怒られるかもしれない。電車で席を譲っていいものかどうか、迷うくらいである。

そう思うと、昨今は80歳を過ぎないと「高齢者」っぽくない気がするが、さすがに90を過ぎれば、堂々の「長老」であろう。

実は、私は昔から、この「長老」クラスとウマが合う。第一、そういう人たちと話をしていると、実に味わい深いことを言うのである。

以下は、私がかつて聞いた「長老たちのイイ話」である。

▼男性、とある医院にて。

長老「先生、この薬、副作用は無いでしょうね」

医師「いつまで生きる気かね」

(ちなみに、お医者さんは喜寿)

「長老」が寺に集まると、世間話、四方山話、体が痛い話、孫の話の後、「もう生きているのは十分、早くお迎えがくればいいのに」みたいな会話になるが、それが本音だと安易に信じてはいけない。

▼男性、法事に一族が集合。

孫 「やっぱり、孫はかわいいでしょう?」

長老「生き物はみんなかわいい」

単なる「じいさん」「ばあさん」の域を超えると、こういうすごい境地に達する。一種の解脱だろう。

▼女性、久しぶりに知り合いに会う。

知人「おばあちゃん、まだまだ目も耳もしっかりしてるし、口も達者だし!」

長老「この歳でボケたら恥ずかしい」

いくつになろうと、人にはプライドがあることを忘れてはならない。とりわけ「最後の」プライドは、命がけである。後進はよくよく配慮しなければならぬ。

▼女性、こっそりと打ち明け話。

「嫁がかわいくなってきたら、お迎えは近い」

周囲の例を見てきた経験上、そうだと言う。この心境は令和の御代も続くのであろうか。それとも「嫁」「姑」は死語になるのだろうか。

▼男性、ある祝いの記念写真が届く。

「結局、写真はみんな遺影だな。ここに写っとるワシは、もうおらん」

誰であろうと人にはいつか、諸行無常が体感でわかる時が来るのだ。

これらのセリフは、まさに年季が入らないと出てこない言葉だろう。そして、ここまで年季が入ってくると、その最期、つまり死に方も見事なことが多い。実際、少なくとも私は、90を超えてから苦しんで亡くなった人を知らない。

以前住職していた寺の檀家に、90代の夫婦がいた。この家は自営業で、すでに息子夫婦に経営は任せ、悠々自適の毎日だった。

この家には、一つ「掟」があって、夕食は原則全員集合。90代の「大じいちゃん」「大ばあちゃん」以下、玄孫に至るまで、その時家にいる者は、みな集まったのだそうだ。ちゃぶ台こそ無いにしろ、まるで「サザエさん一家」のようである。

その日も、一家集合、穏やかな夕餉となっていた。途中、ふと「大じいちゃん」が「大ばあちゃん」の茶碗を見ると、空になっている。

夫婦そろって90代になるくらいだから、健康で健啖家だった二人は、ご飯は必ずお代わりをする。そこで、「大じいちゃん」が、

「ばあさん、ご飯は?」

「大ばあちゃん」がすぐに返事をしないので、お嫁さん(息子の妻)が、

「ご飯、よそおうか?」

それでも、返事をしないから、「大じいちゃん」が、

「ご飯、どうするかってよ」

と言いながら、「大ばあちゃん」の左の肘を自分の腕で小突くと、そのまま左手から空のご飯茶碗が落ちた。「大ばあちゃん」は、一家団欒、夕食の最中に誰にもわからぬうちに亡くなったのである。

もう一つは、知人の住職から聞いた話。

彼の檀家の90過ぎた男性は、数年前に伴侶を亡くし、一人暮らしだった。矍鑠として日常生活に不自由はなかったが、さすがに息子と孫が心配した。そこで息子が、

「じいちゃん、オレが家を建てるから、一緒に住もう」

親孝行である。ところが、言われた「じいちゃん」は、断然これを拒否する。

「この家はオレとばあさんで建てた。オレはここで死ぬ。どこにもいかん」

そう言われた孝行息子とその孫は、「じいちゃん」の家のすぐ近所に土地を買って家を新築し、そこから毎日通って、「じいちゃん」の世話をしたのである。

ある日、息子が例によって、文字通りスープの冷めない距離にある「じいちゃん」の家に、夕食を運んで行った。

「じいちゃん、ご飯、持ってきた」

「おお、ありがとう」と言った「じいちゃん」は、その日に限ってこう続けた、

「今日は先に風呂に入る。用意してくれ」

普段は寝る前に風呂、である。妙だなとは思ったものの、息子は言われた通り、準備する。

「いいよ、もう入れるよ」

そう声をかけると、今度は生まれて初めて、息子はこう言われた、

「背中、流してくれよ」

明らかに変だと思ったが、断るいわれは無い。息子は父親の背中を洗い始める。

二人には「気持ちいいかい?」「うん」のような会話もあったかもしれない。背中でタオルが数回上下する。

その何回目かに、息子が下から上にタオルを動かすと、「じいちゃん」は、そのままゆっくり、前にのめっていった。彼は、息子に背中を流されながら、逝ったのである。

昨今の人は、ただ長生きしても意味は無い、と言ったりする。では、どう生きれば意味があるのだ。そもそも、理由も目的もわからず、一方的に放り出されて生き始めた者に、定まった意味があるなどと、どうしてわかるのか。

意味などどうでもよい。そんなことよりも、否応なく始められた人生を引き受けて、ここまで長寿を全うするなら、それは「めでたい」、と私は思う。私には90歳を超えた人の通夜で必ず言う挨拶がある。

「大切な人を失って、お悲しみは深いでしょう。しかし、私はあえて言う、これはめでたい! 90を超える長寿は、ご本人の精進はもちろんですが、家族の温かいお世話をはじめ、お集りの皆さんとのご縁がよかったからこそです。皆さん、よくぞ故人を長生きさせてくれました。ありがとうございました!」

*次回は、5月5日月曜日更新の予定です。

-

-

南直哉

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 南直哉

-

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら