六、ウツってもいいじゃん

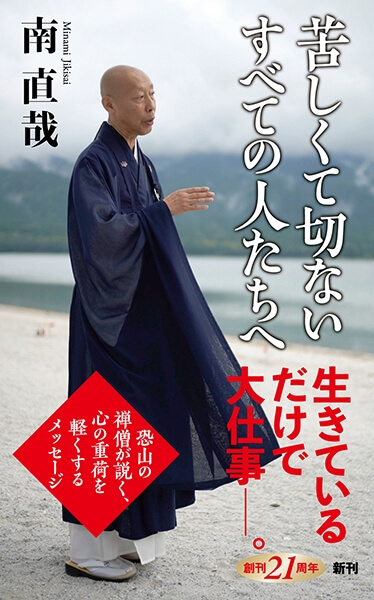

著者: 南直哉

なぜこの世に生まれてきたのか? 死んだらどうなるのか?――その「答え」を知っているものなどいない。だから苦しい。だから切ない。けれど、問い続けることはできる。考え続けることはできる。

出家から40年。前著『苦しくて切ないすべての人たちへ』につづいて、「恐山の禅僧」が“生老病死”に本音で寄り添う、心の重荷を軽くする後ろ向き人生訓。

修行道場に入門して10年ほど経った時、私はそれまでの仕事の他に、この道場が管轄する別の寺の管理責任者を兼務することになった。

この寺は、宗祖である道元禅師が京都からこの地に移動した際に、最初に入ってしばらく滞在したところで、いわば宗門の聖地のひとつである。

ただ、非常に山深く引っ込んだ山村に位置し、檀家は無く、十数軒の信者がいるだけで、管理上も経済的にも本山である道場が直轄せざるを得なかったのだ。

当時、私はすでに道場で10年を過ごし、「ダースベーダー」の域さえ超え、自分自身もなんとなく精神的に弛緩してきた自覚があり、今までの経験から「これはヤバいなあ」と感じていた。私はどちらかというと、逆境に強いが順境に弱い。環境が楽になってくると、「こんなはずはない。何かおかしい」と不安になり、暗澹としてくるのである。

ちょうどそんな折、この山寺の前任の管理責任者が辞任した。私はすかさず後任に立候補した。現況を変えたかったのである。

この山寺は、まさしく山寺、大木が鬱蒼としている山の中腹にあり、境内に杉の古木が立ち並び、正面に本山並みの規模の、古色蒼然とした本堂と、大きな庫裏があった。禅寺中の禅寺とも言うべき風情を湛えていたのである。

が、大変なところであった。

まず、自動車が通れる道がない。あるのは、廃線になった鉄道の枕木を持ち込んで、信者たちが手作りしてくれた階段が続く、狭い山道のみ。下の車道から登ると30分近くかかる。

それとは別に、食料・燃料などを運ぶ荷物ケーブルがあった。だが、これは物用で人用ではない。

その荷物スペースに人が乗り込むと、水平を保つ装置が無いから、45度近く傾く。仮に人が乗ると、両脇の壁面を支えに手足を開いて突っ張っていないと、下手に揺れた時には転げ落ちそうな代物だった。地面から5メートル以上ある。落ちたら最低でも骨折は免れない。

にもかかわらず、私以下本山から派遣された5名の修行僧は、山道の正式な参道を「敬遠」し、日頃ケーブルを「愛用」していた。

さらに、水洗トイレは望むべくも無いが、文字通り「あ~~~あ」と嘆息したのは、車が登れない以上、バキュームカーが来ないことである。しかも、私が着任した時、すでに便槽の「容量」が限界に達しつつあった。

一か月ほど過ぎた頃、もう無理と全員が覚悟を決めて、我々は初体験の汲み取り作業を行った。

穴掘りが趣味(そういう者もいるのだ)の修行僧が、一人で縦横3メートル、深さ2メートルの穴を掘った。ある修行僧が感嘆した、「30回分くらいあるかも」。

そこへ、ハチマキ、マスク、上下の雨ガッパ、軍手、長靴に身を固めた我々が、この日のために買いそろえた長柄の柄杓で、果敢に蓄積物を投げ込んだのである。

全部投げ込み終わると、私はその「表面」に石灰の散布を命じ、万遍なくまいた上にさらに土を投入し、再び石灰、土と二重の層にした。すると、まったく臭いがしない。謎の大穴が残るだけになった。

「今日から、生花とか生ごみが出たらここに捨てろ。カムフラージュだ」

因みに、修行道場では食べ物の残りの「生ゴミ」は出ない。それは全部、時々カレーを作って具にして食べてしまったからである(修行道場の習慣)。

というわけで、大変なことも多かったが、要は決まりきった禅寺の日課を、ゆったりした自分たちのペースでこなすのだ。自然に馴染むのは当たり前である。

草取りをしたり、崩れた参道を修復したり、外での作務(禅寺の労働のこと)を織り交ぜながら修行していると、心も体も伸びやかになる。私は、気に入った。このまま居座って、住職になれないかと、「野望」が兆したこともある(実際は「妄想」)。

かくして、結構な日々を過ごしていたら、ある日、本山から電話が来た。相手は、本山の教育担当の老師である。

「直哉さん、実は頼みがあってなあ。今年の修行僧に一人、鬱病持ちがいて、それが再発しちゃったんだ」

「はあ……」

「で、まともに周りと会話できないし、一日中丸まって寝ていて、動かないんだ」

「は、はああ……」

「というわけで、彼をそっちに回すから、よろしく頼む」

「そう言うと思いましたが、老師! ここは診療所でも保養所でもないんですよ!!」

「わかってる、わかってる。だが、君もわかるだろう、本山ではどうしようもないんだ」

確かに、日々の修行と業務で、全員がフル回転しているのが本山の日常である。ここに回転停止状態の者がいたら、本人も周囲もつらいだろう。私は引き受けた。

私は直ちに配下の全員を集めて訓令した。

「いいか、よく聞け。あさって、ここに鬱病のヤツが転役(人事異動のこと)してくる。そうしたら、お前たちは、そいつが文字通り鬱の時には、そのまま好きなだけウツらせろ。ほうっておけ」

「え?」

「朝の坐禅の時だけは、オレが引きずってでも出させる。ただし、そこでヤツが体育坐りでいようと、寝ていようとかまうな。好きにさせろ。寝ているなら、寝かせておけ」

「ホントにそれでいいんですか?」

「いい! 三度の食事は持っていけ。食べるか食べないかは、ヤツの勝手だ」

「つまりは、かまわずウツらせておけと」

「そうだ!」

「わかりました!!(全員)」

当日の午前、「鬱」とされている修行僧が係の修行僧に伴われて、山道をやっとという様子でやってきた。私は、到着するなり、玄関で言い放った。

「鬱だというのは、尊公か?」

「……」

「まあ、いい。そうなら、好きなだけここでウツってろ。ただし、朝の坐禅だけは必ず出ろ。出なければオレが引きずり出す。飯台(食事のこと)は部屋に持っていってやる。食べたければ食べろ。以上!」

「……」

「ところで、今何かできることは無いのか?」

「……焚火なら……」

「焚火?!」

「火を見ていると、気持ちが落ち着くんです……」

私は、いつの間にか後ろに集まっていた修行僧の方に振り向いた、

「よーし、燃えるごみの始末はこいつにやらせる。いつ燃やすかはこいつにまかせろ」

強気の物言いの裏で、内心どうなることかと思ったが、もう仕方がない。

翌日から彼を含めて修行生活が始まった。最初の私の剣幕に圧されたのか、彼は朝の坐禅には出てきたが、それ以外は法要も食事も作務も講義も一切出ないで、修行僧部屋の隅で丸まっていた。最初の3日は、水以外何も腹に入れていなかったはずだ。燃えるゴミも物置に積み上がる一方だ。

ところが、一週間を過ぎた辺りから、夕食一回、部屋から出て来て我々と一緒に食べるようになった。それから数日が過ぎると、朝夕二回になった。さらに数日経つと、燃えるゴミが減り出した。彼はゴミを持ち出し、例の大穴の中で燃やし始めたのである。その頃には、穴の底は完全に固まり、臭いがしないどころか、大人が飛び降りてもびくともしない「地面」になっていた。

そして一か月が過ぎた頃、我々の気がつかぬうちに、彼は日課の修行にも作務にも出て来ていた。我々は本当に何時から彼が出てきているのか気がつかなかった。要は誰も気にしなかったのである。

無視ではない。彼がゴミを焼いているのを見かけた者は、「焼いてますよ、アイツ」と報告に来た。そういう調子だったのだ。結局、二か月に満たぬうちに、「鬱」修行僧はただの修行僧になった。

それを見ていた私は考えた。我々が彼を「鬱病」持ちだと思っていたのは、そう本山から言われた最初だけで、たちまち忘れてしまった。目の前の現象は、動けなくて寝ていた人間が、次第に起き出して、最後は一緒に修行するようになったという、経過だけである。「鬱」かどうかはどうでもよかったのだ。

しかし、それには条件があった。この山寺の生活は、一人が寝ていようと起きていようと、大して影響がなかったのである。彼も安心して(?)ウツっていたろうが、我々も安心してウツらせておけたのだ。時間に追われ、人数がギリギリで、「効率よく」仕事しなければならない場所ではなかったわけである。

今、私は思う。「心の病」は、確かにあるだろう。薬の治療ももちろん必要に違いあるまい。それはそうなのだろうが、しかし、当事者をめぐる人間関係を変えると、かなり状態が変わるのではないか。「心の病」とは、特定の人間関係の不具合とも、言えるのではないか。たとえば、アマゾンの最奥地で、原始的な生活をしている未開部族に、「鬱病」はその通りに存在するのだろうか。

私は思う。人が本当に死にたくなるほど苦しむとすれば、それは結局、人間関係に由来する。貧困や病苦に苦しむ人も多かろうが、彼らが暖かい人の縁の中にいるならば、そう簡単に死を選ぶことはあるまい。

ならば、競争と損得勘定に引き裂かれた今の世の中と、未開民族の暮らしを比べた時、「健康な人間」はどちらに多いのか。すぐに結論の出る話ではないだろう。

*次回は、4月7日月曜日更新の予定です。

-

-

南直哉

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 南直哉

-

禅僧。青森県恐山菩提寺院代(住職代理)、福井県霊泉寺住職。1958年長野県生まれ。84年、出家得度。曹洞宗・永平寺で約20年修行生活をおくり、2005年より恐山へ。2018年、『超越と実存』(新潮社)で小林秀雄賞受賞。著書に『日常生活のなかの禅』(講談社選書メチエ)、『老師と少年』(新潮文庫)、『恐山 死者のいる場所』『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮新書)などがある。

連載一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら