国王の逃亡

フランス革命では民主主義が目指されたが、それは当初国王の存在と矛盾するものとは考えられていなかった。むしろ、ある面では補完し合うものと考えられていたのである。

その点に関連して、現フランス大統領のマクロンは、大統領就任の2年ほど前のある雑誌のインタヴュー(2015年7月8日)で、いまや「フランスの共和政は、集合的な同意を作り出す象徴的かつ想像的な表象であり、ある内容を伴った民主主義を具現させた形である」が、かつてはその役割を国王(王政)が担っていたと語っている。

民主主義がつねに不完全な形をなすのは、それだけでは事足りないからです。民主主義の過程や機能には欠けるものがあります。フランスの政治においてこの欠けるものとは、王の肖像です。私は根本のところでは、フランス国民はその死を欲してなかったと考えています。

ここで確認できるのは、民主主義に欠けているものが「集合的な同意を作り出す象徴的かつ想像的な表象」であり、革命後も人々はその役割を国王に期待し続けたという見方である。その死をいかにも残念そうに語っているように見える、マクロンの政治家としての評価はさしあたり問題ではない。問題は、確かに旧体制下に生まれたフランス革命期の人々、特にその指導者の多くにとっても、国王はフランス政治の〈象徴〉であり、少なくともある時期までその死は望まれていなかっただろうということである。

〈象徴〉が実際に国を統治しているとは限らない。君臨するが統治しないということもある。フランスの歴史では、実際に統治をおこなっていなくとも君臨する国王が諸民族や諸部族を「国民」に統合する〈象徴〉をなすことがあった。それは伝統的に血統や慣習によって継承されながら形づくられてきたものである。そうであるがゆえに、〈人間は生まれながらにして権利において自由で平等〉というフランス革命の原理とはいつか必然的に対立する。

ところで、第二次世界大戦後の日本でも、同種の問題が喫緊の政治課題となった。敗戦を迎えるなか、天皇の地位が問題になったのである。そのときに案出されたのが〈象徴〉という概念装置だった。なるほど、ある見方からすれば日本の歴史のなかで天皇は以前から〈象徴〉の役割を担ってきたのかもしれない。だが、このとき初めて明治期以降の「統治者」という地位とは区別された〈象徴〉という存在として意識的に位置づけ直された。その点で思想的な役割を果たしたのは和辻哲郎である。戦後すぐ、昭和20年暮に書かれた小文で和辻は、「『国民の総意』を表現するものはわれわれにおいては天皇にほかならない」と述べたあと、「ということが明らかになれば」と言ってこう結論する。

人民に主権があるということと、天皇が主権者であるということとは、一つになってしまう。人民主権を承認するために天皇制を打倒しなくてはならぬという必要はない。(「国民全体性の表現者」(1948年7月)に再録)

日本国憲法制定後に発表された論文「国民全体性の表現者」で、「それは象徴であるほかない」と書かれているが、前記の小文で言われる「国民の総意」を形成し表現するものとは、確かに〈象徴〉と呼びうるものに違いない(同論では憲法第1条が念頭にあったと言われるが、和辻は天皇の地位が「日本国民の総意に基く」とは言っていないことには注意すべきだろう)。それが必要なのは、人民主権あるいは民主主義だけでは国民の総意や「集合的な同意」が作れないと考えられるからだろう。

むろん、そのように論じる和辻にとって、民主主義(人民主権)が強要されるなかで旧体制(天皇制)をいかに堅持するかが課題だった。逆に旧体制を破壊し、民主主義を生誕させようとしたフランス革命の指導者にとってさえ、〈象徴〉という存在は必要だと暗に考えられていた。バスティーユ監獄襲撃後、ロベスピエールは国王がブルボン家の白とパリの都市章の青・赤を結びつけた帽章を受け取った場面を「荘厳で崇高な光景」と称したことはすでに見た通りである。さらに遡れば、全校生徒を代表して国王に祝辞を述べたと語られてきた、必ずしも心地よくない少年時代の記憶も、その人への崇敬の念を失わせることはなかったように思われる。確かに、彼らは意識的・積極的に国王を〈象徴〉と考えていたわけではないかもしれない。だが、それがなくなって見ると、かえってその重みを意識せざるをえなくなる。

1791年6月20日夜、ルイ16世はパリを抜け出した。ヴァレンヌ事件である。翌日の夕方、フランス東部の国境付近で発見、ヴァレンヌという村で逮捕された。

国王の意向はともかく――最後まで逃亡を拒み続けたのは彼自身であって、逆にその優柔不断さが暗い結末にもつながったと言われるが――、国外脱出を謀ったという事実は全国に知れ渡ることとなり、その人物への信頼は大きく揺らいだ。事件後すぐ、ロベスピエールはバルナーヴなどの有力な議会指導者たちが国王の逃亡を「誘拐」と呼んで擁護したのに対して、彼らを「反革命」だと言って糾弾するとともに、国王の裁判を要求した。とはいえ、7月13日のジャコバン・クラブの会合でロベスピエールは共和政と君主の両立を主張している。

共和政という言葉は、特定の統治制度を意味するものではなく、祖国を持つ自由な人々のあらゆる統治のひとつです。さて、上院があるのと同様、君主がいても自由ではありえます。現在のフランスの国制とは何か。それは君主のいる共和政です。ゆえに君主政でも共和政でもなく、どちらでもあるのです。

君主のいる共和国(!)。ルイ=ル=グランの校友で急進派のデムーランも思い描いていたこの構想は、フランスの政治には〈象徴〉が必要だと考え続けられたことを示唆している。

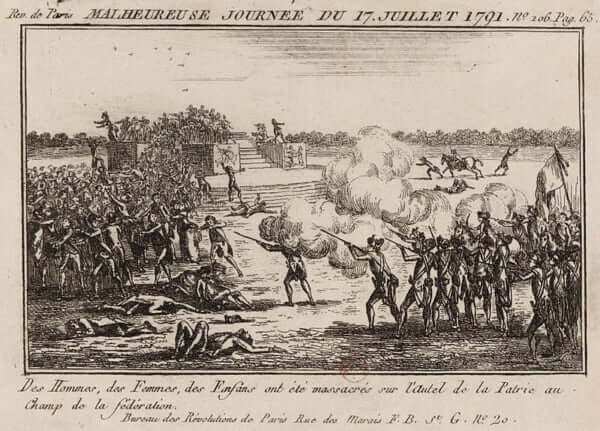

シャン=ド=マルスの虐殺

革命勃発以降、フランス全土で民衆が税関や警察、裁判官などの役人の命令にかつてのように従わなくなり、公権力の権威は失墜してゆく。あるいは王室や地主所有の森林などを勝手に開拓する者も跡を絶たなかった。ミラボーは、あらゆる権威がなくなったことを嘆いた。他方で、国民議会の決定への忠誠が街の広場や集会所の催しで宣誓された際、市民は手を挙げて「国民と法と国王」に忠実であることを誓った(Timothy Tackett, The Coming of the Terror in the French Revolution, 2015)。つまり、彼らは強制されることもなく、仮に優先順位は最後だとしても、革命後の政治にも国王の居場所があることを暗に前提にし、その権威を多少とも認めていたのである。大きな違いがあるとすれば、それは国王が国民の総意に基づいてのみ〈象徴〉であり続けるようになっていたということだろう。

ヴァレンヌ事件の数ヶ月前、亡命を渋る国王を後目にマリー・アントワネットは王家の権威を維持する唯一の手段として逃亡を計画したが、それは逆に国王並びに王室の権威を失墜させる結果になった。彼女とその考えを共有していたのが他ならぬミラボーだったが、すでに多忙と持病のため瀕死の状態だった。「革命のライオン」は同年4月、帰らぬ人となった。このときロベスピエールは議会でその功績を讃えるように促し、ミラボーはパンテオンに葬られた。

それから2ヶ月後の国王の逃亡は、フランス政治のなかに中心がすっぽり抜けた空白を生み出した。その穴をどう埋めるのか。その後、この問いを軸に革命は展開してゆくことになる。ロベスピエールにとって、それを探す旅は自分探しの旅ともなるが、過去の残影になお囚われる彼が自分で答えを出す前にまず、旅先案内人となったのは〈人民=民衆〉だった。

ロベスピエールが7月14日の演説でルイ16世の退位を求めた翌日、議会はその責任を問わないことに決めた。これに対して、コルドリエ・クラブ[同名の修道院内に90年4月に設立、会費が安くより庶民的な政治クラブ]などの民衆協会が抗議の声をあげ、協力要請を求めてジャコバン・クラブに赴くが、拒否された。すると17日、彼らは直接示威行動に出た。王制の廃止を求める長大な請願書とともに、シャン=ド=マルス[軍神マルスの広場という意味。もともとルイ15世によって建設された練兵場で、一年前に連盟祭が開催された場所]に設置された「祖国の祭壇」で、請願書への署名を求める活動を強行したのである。5万人ほどの人が集まった。これに対して議会は市当局に出動を要請、共に出動した国民衛兵が発砲し五十人ほどの市民が殺害された。シャン=ド=マルスの虐殺である。

同日、ロベスピエールはジャコバン・クラブで議会の対応に憤慨を表明した。そして、7月終わりには『フランス人に宛てたマクシミリアン・ロベスピエールの演説』を出版し、改めて人権宣言の諸原理を擁護するとともに、人民(国民)の主権を訴えた。「私は国民主権の原理そのものによって次のような考えに至りました。国民の権威は虚しい作り物ではなく、実現されるべき聖なる権利だということです」。この後、メンバーの大半が同クラブを離れ、穏健な立憲君主派のフイヤン・クラブを結成した。そうしたなか、国民衛兵が国民を分断させた責任があると叫んでジャコバン・クラブ内に乱入する事件が起きた。このとき、ロベスピエールは彼の警護を申し出た大工がサン=トノレ街に借りていた住居に引っ越した。

確かに、ロベスピエールが望ましい政体と考えたのは、古代ギリシアのリュクルゴス[スパルタの伝説的な立法者]のそれだとされ、彼にとっては人民を先導すべき立法者の存在が必要であり、「代表者」こそが政治の核心であるはずだった。しかし、彼によればそのほとんどが腐敗にまみれている議員たちに対して、〈人民=民衆〉みずからが純粋に抗議の声をあげたのである。このときロベスピエールはなかば民衆に押されるかたちで、それと一体化してゆく――。

前回紹介した当時23歳のサン=ジュストの言葉は、このことを表現したものとして読むことができる。「あなたは単なる一地方の議員ではありません。人類と共和国の議員なのです」。

「清廉な人」

革命家でも貴族のミラボー、あるいは後世の研究者たちは、権威の失墜をしばしば嘆くが、民衆の側から見れば権威の崩壊は「自由」そのものに違いなかった。事実、この歓迎すべき事態はさまざまなかたちで祝われた。その全国的な一大イヴェントになったのが、前出の革命一周年を祝う祭典(連盟祭)で、地方の国民衛兵が全国から招待され、民衆は男女を問わず歌い飲み踊り、兵士たちもそれに同じく熱狂した。この機会に設けられた「祖国の祭壇」を詣でるために全国からやってきた若者たちにとって、それは初めて「国民」なるものと触れる、さながら「巡礼」の様相を呈していた(Tackett, The Coming of the Terror, op. cit.)。

このとき、人民と議員、また国王は一体のもの、少なくとも和解しうるものと多くの国民には考えられていたはずである。だが、その一年後、同じ「祭壇」で起きた事件は、両立場の間に楔を打ち込み、分断させることになった。そこでロベスピエールが一方を代表し、民主主義の守護聖人として現れ出たのである。それを可能にしたもの、それは民衆に寄り添った姿勢や弁論に滲む清廉さや純粋さに他ならない。彼が声高に叫んだ他の議員の腐敗とは対照的に映ったのだろう。

91年5月9日、ロベスピエールはグレゴワールやペティヨンとともに、同年春から議会を主導していたバルナーヴ、デュポール、ラメットらによる「三頭政治」が民衆による請求権を認めないことを厳しく批判した。彼にとって人民主権(民主主義)の要素をなす請求権は革命の原理そのものだった。さらに数日後(5月16日)、ロベスピエールが議会で提案したのが議員の再選禁止法案である。つまり、憲法制定議会の解散後、議員は直後の議会選挙には立候補できないという規定である。議員が人民から離れ腐敗することを防ぐという法案の趣旨が理解されたかはともかく、同案は多くの賛同者を得て可決された。ロベスピエールはこのときから「清廉な人」、つまり腐敗していない人と呼ばれるようになった。そして彼は8月の演説で改めて〈二つの国民〉を攻撃することで、政治勢力としてこのとき出現した民衆、「サン=キュロット」[当時貴族が着用していたキュロット(半ズボン)を穿いていない労働者]との結びつきを強めた。

9月3日、その〈二つの国民〉の規定を含む1791年憲法が国民議会で採択された。14日に国王が署名し正式に成立、憲法制定国民議会はその役割を終え、30日に最後の会議を開いて解散した。そのとき、「清廉な人」がペティヨンとともに議会を出ると、市民による歓呼の声があがった。「腐敗のない議員たち万歳、清廉な人万歳!」。さらに、ルイ=ル=グラン学院の生徒たちがやってきて、彼らに三色のリボンとリースを手渡した。それに対してロベスピエールは、馬車から飛び降りて声をかけたという。それはあたかも攻守所をかえて、かつて国王が果たすべきだった役割をロベスピエールが演じ直しているかのようでもあった。

冒頭に紹介したインタヴューでマクロンはさらに続けて、こう語っている。「恐怖政治が情緒的、想像的、集団的な空白を埋めた。国王はもうそこにはいなかった」。恐怖政治はもう少し先の話になるが、国王の逃亡、そして民衆の虐殺という衝撃的な事件はフランス国民、なによりロベスピエールにとって「空白」を顕在化させたという意味で、恐怖政治へと向かうひとつのターニングポイントとなっただろう。

憲法制定議会が解散したとき、議長は「革命は終わった」と語ったが、それはおそらく多忙と民衆の圧力で疲労困憊した大半の議員の願望を反映した言葉だっただろう。しかし、「清廉な人」はそうは考えなかった。「私は革命が終わったとは信じない」。ある意味で新たに始まったのである。

-

-

高山裕二

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

この記事をシェアする

「ロベスピエール 民主主義の殉教者」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 高山裕二

-

明治大学政治経済学部准教授。博士(政治学)。専攻は政治学・政治思想史。著書に『トクヴィルの憂鬱』(白水社、サントリー学芸賞受賞)、共著に『社会統合と宗教的なもの 十九世紀フランスの経験』(白水社)、『近代の変容(岩波講座 政治哲学 第3巻)』(岩波書店)などがある。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら