8.「思考の発酵」とは

著者: ドミニク・チェン

情報技術には発酵の時間が足りていないのではないか――。代表作『未来をつくる言葉』(新潮文庫)で、ネット時代の「わかりあえなさ」をつなぐ新たな表現を模索したドミニク・チェンが、AIの時代にあるべき情報技術との付き合い方を問う。自身も主要なSNSを断ち、強い覚悟をもって新しい「情報技術の倫理」の可能性を探る。発酵と生成によって切り拓かれるけもの道。はたしてその先にはどんな風景が待ち受けているのか?

*バナーの画像は、人が発酵中の味噌と対話をするためのMisobot(「発酵文化芸術祭 金沢」の展示風景)

Pickles開発を振り返って

2026年1月現在、ジャーナリングの執筆継続を助けるツール、Picklesをつくりはじめてから半年が経った。日本、そして香港の様々な人たちにテスターになってもらい、現在では40名に毎週メールを配信して、感想を集めている。「思考の発酵」を目指して開発を進めてきたが、それはどれくらい実現できたのだろうか。

一旦開発がはじまると、細々とした技術対応に追われて、コンセプトの点検はおろそかになりがちである。この連載の内容も、開発の時間軸に追いついたので、今回はここまでのPicklesの開発とテストを振り返って、あらためて「思考の発酵」というコンセプトが意味することについて考えたい。その先に、Picklesのこれからの展望が示されるだろう。

ジャーナリングと発酵

Picklesの使用は「思考の発酵」を促したのだろうか? この問いに、これまでのテスターの方たちの感想を踏まえながら、わたし自身の感覚から答えを考えてみたい。

あらためて、「思考の発酵」というコンセプトは何を意味するのか。本連載の第四回目の記事では、開発をはじめた当初においてPicklesで実現したいこととして次のように書いていた。「目に見えない微生物が静かに容器の奥底で発酵するように、無意識下の情動の渦から思いもよらなかった意味のパターンが発生する」。

この段階では、「思いもよらなかった意味」が発見されるかどうかを「発酵」の結果として重視していた。わたしたちは日々、雑多な経験を生きており、互いに直接関係のないたくさんの記憶が意識の中に沈殿していく。その過程で、関係がなかった記憶同士がふと結びついて、自分自身の考えや感情に気づくということが起こる。このように、思いがけない意味が時間を経て意識の上に浮かんでくることを「発酵」と呼んでいた。

となると、日誌の執筆を通して、大事な問いをアンテナのように立て、そこに引っかかる経験を書いていく行為は、脳と身体に記憶を漬け込んだり、古い記憶と新しい記憶の層をかき混ぜたりして、いわば記憶のメンテナンスを行うための作業だと捉えられる。

Picklesをつくり、それを様々な人たちに使ってもらう数ヶ月を経た今、わたしがあらためて実感するのは、「思考の発酵」はAIによる情報処理のプロセスではなく、あくまで書き手の意識の中で起こる現象である、ということだ。なぜかといえば、Picklesからのメールを読んでいても読んでいなくても、日誌を書き続けて問いが活性化してさえいれば、思考の発酵は起こるからだ。

当初は人間の意識とAIのデータベースの両方で「思考の発酵」が起こり得ると考えていた。けれど、今はよりはっきりと、発酵が起こる場は人間の意識内であると考えている。

ここでイメージの整理をしてみよう。糠漬けや味噌づくりにおいては、乳酸菌や酵母といった微生物が、野菜や大豆などの糖質を食べて、美味しい味や栄養素をつくる。思考の発酵においては、文字のように記号化された記憶を糖質とみなせば、記憶から意味や気づきを生み出す微生物的な働きを担うのは、意識に常駐する問いである。先に問いはアンテナだと書いたが、発酵のメタファーに沿えば、問いは半ば自律的に意識の中を動き回り、記憶に取り付いて、新しい意味をつくり出す作用だ。体という発酵器の中で問いが発酵するのか、それとも問いが不活性になったり、腐敗したりするのかは、場のメンテナンスにかかっていると言える(*1)。

ここでいう「問い」の内実は、書き手によって様々だし、一人の人間の中でたくさんの問いが蠢いている場合もある。たとえば、今この原稿を書いている筆者の問いはさしずめ「思考が発酵するとはどういうことか」というものだが、連載全体を貫く問いは「生成AIに代表される情報技術と人との適切な関係とはいかなるものか」だ。

さらに細かく見ていけば、この段落を書いている最中では「問いが意識の中に常駐しているという主観的なイメージをどのように文章で表現できるか」という問いが意識を支配している。より大きな時間軸でみれば、こうした一連の問いが本連載の準備段階の時期から、わたしの体の中でいちいち意識せずとも活性化している。すると、本を読んだり、人と話したりする時に、一連の問いのそれぞれが勝手に反応するのだ。Picklesの出発点のイメージとして書いた「思いもよらなかった意味のパターンが発生する」というのは、主体的に意識せずとも問いが自ずと動いている状態と読み替えられるだろう。

それでは糠床や味噌における木桶や琺瑯の器に相当するのは何かと考えれば、それは人間の体である。ここで脳ではなく「体」と書いているのは、情動が無意識に意思決定に影響して意識を生み出すとするアントニオ・ダマシオの「ソマティック・マーカー仮説」や、腸内微生物叢が人の気分や感情を左右する現象を探る「脳腸相関」の研究を想起しているからだ。言語として立ち上がるもの以外にも、五感を通して想起される記憶もある。わたしたちの体の中では言語記憶だけではなく、言葉にならない情動や身体感覚のかたちで刻印されている非言語的な記憶も膨大にある。言葉になった記憶は氷山の一角に過ぎない。そう考えると、そもそも自然言語という人工の技術が、どろどろとした有機的な形状の記憶を言葉の網で分節化する道具として機能すると言える。

だから、日誌を綴るノートとは、それが紙のものであろうとコンピュータに記録されたものであろうと、身体的な記憶を外部化した媒体となる。つまり、体の中の記憶は問いが発酵する現場であり、外部に情報化された記憶は全て、体が記憶を想起するための補助に過ぎない。自分に起こったことの記録が文字や写真、音声などの情報としてただ保存されたからといって記憶に定着するわけではない。

この一年半の間、日誌をほぼ毎日書き、その時々に頭の中を駆け巡ったり、もしくは以前から持続的に育ててきた問いを省察してきた経験を振り返ると、記憶を書き出し、さらにそれを読み返すプロセスを介してこそ、記憶は固着化し、問いは活発になるのだと思う。

記憶を書き出す行為は、ただ紙や画面に文字を一方向的に出力する流れ作業ではない。そこには意識の中で記憶を想起することに始まり、その記憶を表現するのに適した言葉を選んで書き出していき、さらに自らの文章を読んでいく。つまり、書く行為の中に、自分が記憶を言語化した微細な決定を読み返し続けるというプロセスが十重二十重に織り込まれているのだ。このように、日誌を書くことはそれ自体が事実の確認から感情の想起を含む経験を振り返ることにつながる。

それでは記録を読み返すということはどのような意味を持つのか。本連載では日記と日誌を、問いを含めて書いているのかという点で区別してきた。日記は生活上で起きたことをフィルタせずに、自由に書き残したいことを綴るものだ。学術研究の世界では、ジャーナリングとは研究を進める上で、起こった事実の証拠となるデータを日誌に記録することだ。日誌には研究の問いに関連する事項が書き溜められていく。論文や書籍を執筆する際に、日誌を読み直し、何が起こっていたのかを分析するが、この分析のための振り返りを省察(リフレクション)と呼ぶ。

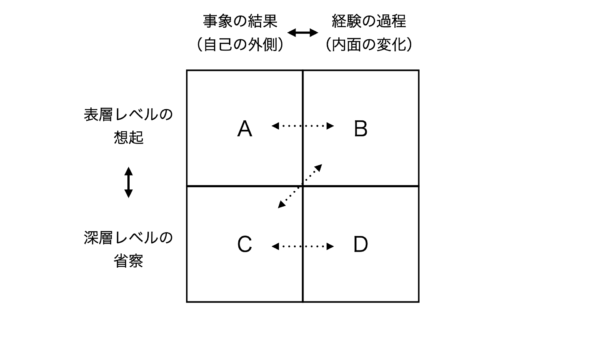

ただし、研究の分野によって、また研究者の好みに応じて、ジャーナリングの仕方も異なる。わたしの日誌の書き方は、日誌のなかで小さな省察を書き込むスタイルだ。下の図は、わたしが参考にしているカウンセラー教育に関する研究論文から引用しているが、わかりやすくするために意訳を加えている。ここでは自己の内と外、そして「表層レベルの想起」と「深層レベルの省察」という二つの軸によって、日誌の書き方が四象限で区切られている。

Aでは、起きた事象を客観的に記録する。Bでは、その事象に対して、自身がどのように感じたのかを観察する。Cでは、事象の原因や詳細の考察し、そしてDでは起きた事象が自分にとってどのような意味を持つのかを省察する。ここでは「表層・外側」(A)から「深層・内面」(D)へと、徐々に潜るように意識して記述することで、問いが深まることが期待される。

わたしは、生活全体の経験を対象にして、その時々の問いに応答する日誌を書くという方法を取っている。たとえば、この連載を書く上でも、一年半分の日誌データの中でPicklesやジャーナリングについて書いた文章をキーワード検索して、振り返りながら書いている。

AIはコウジカビになりうるのか

それでは、記憶の表現と省察を繰り返すジャーナリングという反復の中で、Picklesからのメールを週に一度受け取る体験は、どのように「思考の発酵」に作用したのだろうか。

先に書いたように、わたしは開発の当初ではPicklesという情報システムの中で意味の発酵が起こり、それがメールで書き手に届けられるというイメージを漠然と抱いていた。しかし、実際に半年間、Picklesのメールを受け取るうちに、発酵が起こる場はあくまで人の体であって、情報システムが行えることは人間が自ら書き出した記憶を振り返る手伝いの範囲に留まるのではないかと思うようになった。

わたしがここでイメージするのは、味噌づくりにおいて米や麦のデンプンをグルコース(ブドウ糖)に分解することで酵母や乳酸菌が発酵しやすくするコウジカビの働きだ。コウジカビはさらに、大豆麹の場合には、大豆のタンパク質を分解し、グルタミン酸という旨味成分を生成する。

果たして現状のPicklesは思考の発酵のために、コウジカビの役割を果たしていると言えるのだろうか。Picklesは一週間分の日誌の文章をAIが読み込み、プロンプトの指示に従って咀嚼し、その期間に起きた様々な出来事同士の関係性を浮き彫りにしようとする。一週間のあいだに書かれた文章が長文であるほど、原文を定期的に自分で読み返すことには時間がかかるし、認知的にも負荷が高い。そう考えれば、Picklesが行っている情報処理は、酵母が分解できないデンプンを糖化することで発酵を促す構造に似ているといえる。

ただし、厳密に考えれば、Picklesを使わなくても自らの意志で日誌の原文を振り返ることで問いに対する考えを深めることは可能である。だとすれば、体内で半ば自律的に活動する「微生物としての問い」が分解できないデンプンに相当する情報は何だろうか。

この問いに応答を試みると、たとえば、次のような状況が想起させられる。自分一人で考えあぐねている問題を他者に話してみたところ、同じことを自分とは異なる仕方で表現してくれることで、別の角度の視点を与えられる。つまり、自前の問いの表現では解きほぐせない問題が、第三者による言い換えによって、分解して意味を生成できるようになるということは往々にしてあるだろう。このように考えれば、Picklesはある記憶情報に対して自分とは異なる気づき方を提示するものなのだと言える。その点ではデンプンを分解するコウジカビの働きに似ている。

それでは、コウジカビのもう一つの作用である旨味成分の生成についてはどうだろうか。このことを考えるためにはそもそも、記憶の記録情報としての文章の旨味とは何かについて言語化を試みなければならない。グルタミン酸やイノシン酸などの旨味成分は発酵食の種類ごとに独特の風味を与える重要な要因となる。そこで、文章の旨味とはスタイルのことだと考えてみよう。文章のスタイルとは、書き手に固有のクセのことだ。わかりやすいのは文学作家のスタイルだろう。同一の事象を、作家は独自の言葉の組み合わせで表現する。人によって好きな酒のスタイルが異なるように、読み手の文章スタイルの好みも千差万別である。

Picklesに当てはめて考えてみると、日誌に対する応答メールが「読みたくなる文章」になるかということが問われるわけだが、そのことを「文章の内容や文体がより香ばしく、滋味深く感じられる」と言い換えられるだろう。このことが具体的に何を指すのかを示すにはさらなる実験と分析が必要になる。

現時点で考えられるのはPicklesの使用者が、メールの文体を変更できるようにプロンプトを設定する機能だ。現行のプロンプトでは、第六回記事で解説した「ゆらぎ」、「ゆだね」、「ゆとり」という三つの概念に従うという一つのスタイルしかない。ジャーナリングの頻度や密度、時期の長さに応じて、より読みたくなり、意味が生成しやすいスタイルのプロンプトに変更する、というアイデアが検討できそうだ。

再びリアル発酵へ

冒頭にも書いたように、本連載の時間軸がPickles開発に追いついた。今回の「思考の発酵」の考察を通して、Picklesはあくまで人間の体で起こる問いの発酵を補助するツールであることが明確になった。引き続き開発と観察を続けていき、また知見が蓄積したところで戻ってこよう。次回からは、Pickles開発に先立って物理的な発酵文化と向き合ってきた研究プロジェクトについて省察することで、生きた発酵の感覚を深めたいと思う。

具体的には糠床との対話を生活に取り入れるNukabot、石川・金沢の味噌蔵で生まれたMisobotの開発を振り返り、現在取り組んでいるキムチをケアするKimchibotの研究のレポートもあわせて、発酵と生成のあわいを探究していく。

*1 問いの発酵と腐敗の違いはなんだろうか。あらためて考える必要があるが、ひとまずここでは発酵する問いは、意味の生成や発見の醸成につながるもの、もしくは新たな問いを生み出すものだとイメージする。腸内の微生物叢のことをその多様性からフローラ(花畑)と呼ぶが、糠床や味噌においてもそれは単一種ではなく、複数の微生物が連携するフローラである。逆に「腐敗する問い」は、単一種だけが蔓延して、フローラに至らないイメージから、ひとつの問いが妄執と化すような状態を想像できる。

*次回は、2026年2月27日金曜日に更新の予定です。

-

-

ドミニク・チェン

博士(学際情報学)。NTT InterCommunication Center研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)Design | Media Arts専攻を卒業後、NPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。大学では発酵メディア研究ゼミを主宰し、「発酵」概念に基づいたテクノロジーデザインの研究を進めている。近年では21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』(2020〜2021)の展示ディレクター、『発酵文化芸術祭 金沢』(2024、金沢21世紀美術館と共催)の共同キュレーターを務めた他、人と微生物が会話できる糠床発酵ロボット『Nukabot』(Ferment Media Research)の研究開発や、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words / TypeTrace』(遠藤拓己とのdividual inc. 名義)の制作など、国内外で展示も行っている。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮文庫)、など多数。(写真:荻原楽太郎)

この記事をシェアする

「発酵と生成の「けもの道」 情報技術のオルタナティブ」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- ドミニク・チェン

-

博士(学際情報学)。NTT InterCommunication Center研究員、株式会社ディヴィデュアル共同創業者を経て、現在は早稲田大学文学学術院教授。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)Design | Media Arts専攻を卒業後、NPOクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(現・コモンスフィア)を仲間と立ち上げ、自由なインターネット文化の醸成に努めてきた。大学では発酵メディア研究ゼミを主宰し、「発酵」概念に基づいたテクノロジーデザインの研究を進めている。近年では21_21 DESIGN SIGHT『トランスレーションズ展―「わかりあえなさ」をわかりあおう』(2020〜2021)の展示ディレクター、『発酵文化芸術祭 金沢』(2024、金沢21世紀美術館と共催)の共同キュレーターを務めた他、人と微生物が会話できる糠床発酵ロボット『Nukabot』(Ferment Media Research)の研究開発や、不特定多数の遺言の執筆プロセスを集めたインスタレーション『Last Words / TypeTrace』(遠藤拓己とのdividual inc. 名義)の制作など、国内外で展示も行っている。著書に『未来をつくる言葉―わかりあえなさをつなぐために』(新潮文庫)、など多数。(写真:荻原楽太郎)

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら