上岡 日本を代表する文芸評論家の一人である加藤典洋さんのお相手を本日は務めさせていただくということで、大変光栄に思っています。本日のきっかけは、僕が昨年出した『テロと文学』(集英社新書)という新書、そして今年翻訳した『ビリー・リンの永遠の一日』(新潮クレスト・ブックス)という2冊なのですが……。

-

加藤 典洋/著

2017/5/17発売

-

上岡 伸雄/著

2016/1/15発売

-

ベン・ファウンテン/著

上岡伸雄/訳2017/01/31発売

加藤 まず少し説明させてもらったほうがよいかも知れません。今回の上岡伸雄さんとの顔合わせはいくつかの偶然というか符合から来ています。いまお話しに出た『テロと文学』には、フィル・クレイ『一時帰還』のような対テロ戦争に従軍した兵士たちの話、あるいはイスラム教徒やスパイをめぐる小説からテロそのものを扱った小説まで、9.11に連なるさまざまな物語やその書き手についての話が、上岡さんがアメリカへ実際にいらしてそれぞれの小説家と交わした対話の記録も踏まえて、非常に踏み込んだ形で書かれていますが、最初のきっかけは、代表的なイラク戦争をめぐる小説であるクレイの『一時帰還』です。この上岡さん訳の本を一部だけでしたが、2015年に刊行元の岩波書店からもらって、読んだのがご縁の最初です。実は上岡さんの本を担当した編集者が岩波で僕の本を出してくださっている坂本政謙という人で、彼から読んでみてはというのでもらったのです。担当の編集者が同じだった。これは容易ならざる本だと思いました。

ところがその次に、再び上岡さんの、今度は自ら書かれた『テロと文学』をもらうことになった。そのきっかけも担当者が同じという偶然事で、ここに来ていただいている集英社の渡辺千弘さんが、僕の今度の本、『敗者の想像力』の元の連載を担当しながら上岡さんとこの『テロと文学』を作っていたのです。これも、アメリカ文学の現在をめぐるちょっと類書の見つからない時宜に適った良書で、僕にはとても貴重な導き手になる本でした。

でもそれで終わりではなくて、この本のなかで取り上げられた別の一冊に『ビリー・リンの永遠の一日』があり、この、イラク以降、間断なく続いている戦争について書かれた極めて有力でかつ現代的な小説を、これも上岡さんが訳されたのですが、そのとき、またもや、その裏表紙の短評と書評を書かせてもらうという仕事が、偶然にも僕に舞い込んだのです。渡辺さんに話したら、この本の担当の佐々木一彦さんは親しい友人だという。ここにいたって、これは珍しい惑星直列ではないか。そういう感慨が生じて、今度の本について、一緒にお話しできないかと、僕の方からお願いしてこの対談が実現したわけです。

ですから、この機縁からお話しさせてもらうと、僕と上岡さんのつながりは、一つは戦争ということで、この戦争は、第二次世界大戦から、朝鮮戦争、ベトナム戦争、さらに9.11をへていまも続くイラク戦争、ISなどのテロまでの広がりをもっています。もう一つは、日本とアメリカの関係ということで、上岡さんは日本人のアメリカ文学者として、戦争とテロというできごとに関心を向け、僕は文芸評論家として、日本の戦後、日本とアメリカの関係などに関心を向けてきた。そこでの重なりというものが共通の関心領域を作ってきたといえます。

上岡 どうもありがとうございます。『ビリー・リンの永遠の一日』は、イラク戦争で尊敬する年長の兵士を亡くし、心に傷を負った若い兵士が、戦意高揚のパレードに駆り出される物語です。アメリカに帰国させられ、アメフトのハーフタイムショーのどんちゃん騒ぎに放り込まれる。戦争も大衆文化・消費文化の一部になってしまった感じなんですが、同時に兵士たちが実際に体験した戦場とそのハーフタイムショーとの凄まじいギャップが印象に残ります。加藤さんは「作者は戦争を経験していない。そのことを掛け金に、現代の「平和と隣り合わせ」の戦争の真実を問おうとする。そこにこの小説の真価がある」と評してくださいましたね。

加藤 読ませてもらって、いろいろと考えるところがありました。まず、これを書いたベン・ファウンテンは、イラク戦争を経験していない。その背景に、『一時帰還』のフィル・クレイなどは例外で、ベトナム戦争時と違い、いまのイラク戦争への従軍兵士には高学歴の人間がもはやあまりいないのだということが、『テロと文学』に指摘されています。でも、もう一つの理由は、やはりそこに指摘されている、このアメリカの現在の戦争における「戦場」と「銃後」の関係の変質、これが大きいのだと思います。なにしろ、死と隣り合うイラクの戦場から、一昼夜、飛行機で移動させられると、そこには普通の現代のアメリカの郊外の消費生活が広がっていて、その差は紙一重なんですね。『ビリー・リン』のばあいは、戦場のフィールドとアメリカン・フットボールの絢爛豪華なフィールドが紙一重。とても普通の神経では、この世界からもう一つの世界への一昼夜での移動が、不可能になっている。そういう天国と地獄の奇怪な「隣り合わせ」状況というものが、戦争を経験していないことと、戦争を経験していることの間の違い、その関係というものを、決定的に変えてしまっている、という気がします。

そういうことがあって、戦争を経験していない人間にとっての戦争の意味も変わった、これを受けてベン・ファウンテンという小説家の作品も生まれていることがわかります。映画でも『ドローン・オブ・ウォー』みたいなものがある一方で、戦争とは一見何の関係もない暴力世界と市民生活が紙一重という経験を描いた映画も現れています。僕は、2005年のディヴィッド・クローネンバーグの『ヒストリー・オブ・バイオレンス』という秀作、これに頭をガンと殴られる思いがしたのですが、これなど、イラク戦争のこうした新しい経験なしには作られなかったんじゃないかと思うんです。少し話が変わりますが、東浩紀さんが、『観光客の哲学』という新著を出した。そのなかで、現代世界は人が上半身の部分でつきあっている「ネイション」と下半身の部分で生きている「グローバリズム」の世界市場が二層構造をなすかたちで存在しているが、その条件のもと、人は、観光客として行き交うことで「成熟」をめざすほかない、というようなことを書いています。ですが、イラク戦争の兵士も、もはや故国に「帰還」できない、「一時帰還」しかできない、と感じていて、これは、ある意味では兵士が「観光客化」してしまっている、戦場からも故国からも切り離されて浮遊している、ということでもあります。戦争を通じて、新しい現代世界の生の様相が切り取られる時代になっているのですね。戦争を経験していない人間が、戦争について書いてみようと思う動機自体が、もう昔の近代的な戦争のときとは、全く違っている。その意味でも、『ビリー・リンの永遠の一日』にいたるこの間の上岡さんの扱われてきたお仕事は、非常に面白い問題を提起しているという気がしていて、今日、お話できることを楽しみにしてきました。

上岡 そのように言っていただけて、ほんとうに嬉しいです。『一時帰還』とも共通して、兵士たちは正義の戦争を戦っているという感覚がないし、自分たちが勝っているとか、どうすれば勝てるとかいった意識も希薄です。そもそも兵士たちの多くが志願した理由は貧しさですからね。一日一日を切り抜けられればいい。その一方で、一般の人々は戦争を扱った映画やテレビドラマをさんざん見てしまっている。そういった変化が生じたのはベトナム戦争からだと思います。アメリカは1960年代にベトナム戦争を戦うまでの間、基本的にはずっと戦争に勝ってきて、それがいつでも「正義の戦争」だと思っていた。ですから、それまでの小説では、たとえ戦争に行って、傷ついたり、様々なことがあったとしても結局は「でも、俺たち正義だよね」という根底が揺らがなかったわけです。ところがベトナム戦争を機に、カート・ヴォネガットや、ベトナム帰還兵のティム・オブライエンが書いた作品ではそこに疑問が生じてくる。ヴォネガット、オブライエン、それからイラク戦争のフィル・クレイ、ベン・ファウンテン。それに加藤さんの『敗戦後論』にも登場するサリンジャーを加えると、アメリカ文学における「敗者の想像力」の輪郭が見えるかなと思ったんです。

加藤 アメリカというのは極端なまでに勝つことが運命づけられた、そして、そういう意味では大変に不自由な国です。つまり、国の基礎がインディアンと呼ばれる先住民族、ネイティブアメリカンを駆逐したうえに置かれている。その意味で、イスラエルととてもよく似ていて、どこかで常に自分がそこにいることを正当化し続けなければならない、その強迫観念につながれています。そのため、かえって「敗者の想像力」が浮き立つというところもあるように思います。

想像力には本来、敗者と勝者、両方の側面が共存しています。アメリカという国の文化も一緒で、たとえばサリンジャーは、ヘミングウェイを嫌っていますよね? 一説には、サリンジャーがヨーロッパで従軍しているときに偶然出会ったヘミングウェイが、ニワトリの首をバンと撃って飛ばした。それを見て、サリンジャーは「イヤな奴だな」と思った。これは、サリンジャーの『ナイン・ストーリーズ』が、戦場から帰還した人間が銃後の平和な社会へ適応できずに苦しむモチーフで全体が貫かれていることと通底していると思います。サリンジャーにはアメリカにおける「敗者の想像力」が不思議な形で露頭しているのではないでしょうか。

僕が『敗戦後論』で『ライ麦畑でつかまえて』について論じたのを、意外に思った方も少なくないと思います。でも戦争小説って、ひとつにはもちろん戦争について書いた小説があるんですが、もうひとつには戦争中に書かれた小説というのもあるはずなんです。サリンジャーは、ヨーロッパの塹壕の中でも、ずっとタイプを持ち歩いて小説を書いていた。僕はその小説がその後、『ライ麦畑でつかまえて』になったのではないかと思っています。クリスマスのニューヨークの、あの話を、ヨーロッパの戦場でずっと書いていた。そういえば、あり得ない、と思われるかもしれませんが、僕は、それがサリンジャーの隔絶性なんだろうと思っています。上岡さんに薦められて竹内康浩さんの『ライ麦畑のミステリー』(せりか書房)という本を読んだのですが、なかで、DBというイニシャルの登場人物について、そのDBとは何か。著者の竹内さんはデス(Death)とバース(Birth)、死と誕生なんだと言っていて、この小説の原点にはやっぱり、戦争があるという意味のことを言っていますね。

-

加藤 典洋/著

2015/7/8発売

-

竹内 康浩/著

2005/6発売

上岡 『ライ麦畑のミステリー』は竹内康浩さんというアメリカ文学研究者の方が書かれた本で、サリンジャーがかなり原爆にこだわっているというようなことも書いてあります。ですから、サリンジャーの小説を戦争小説として読んだときに、ほかとどう違うかというと、単純に「勝った、負けた」「心に傷は負ったけど、正義の味方で戦ったもんね」というのではなく、どこかにやましさ、道徳的な曖昧さみたいなものを抱えている。そしてそれが、加藤さんの言う「敗者の想像力」なのかな、というふうに思ったわけです。

加藤 少年少女のころから自分のなかにずっと抱えていたガラス玉のような何かが、割れてしまう。サリンジャーの短編「エズメのために」ではイギリスで作戦開始前に会った少女エズメの父の形見の腕時計が、主人公に届き、入れた包みを開けてみると文字盤のガラスが割れています。ヴォネガットの『猫のゆりかご』も原爆の話からはじまっていますね。『ビリー・リン』も、実際に戦場に行って、その現場が「とんでもない」ことになっていると知ったときに壊れてしまう価値観のようなものを踏まえていると思う。「壊れ」にもいろいろあるが、そういうガラスのようにもろいものの「壊れ」がそのようなものとしてはっきりと経験されるのが、アメリカの戦争文学では、サリンジャーからじゃないのかな。それが、主人公が「壊れ」を抱えた都市生活になれたニューヨークっ子になっていることの意味なんだろうと思う。ヘミングウェイの『日はまた昇る』との違いなんだと思います。

上岡 サリンジャーは、そういう自身の強烈な戦争体験と同時に、原爆などのアメリカという国家が犯した罪にも強く影響を受けてますよね。

加藤 そうですね。ですからヴォネガットの『猫のゆりかご』や『スローターハウス』へ通底していく、そういう水脈があるし、また、「壊れ」を通じて9.11を描いたジョナサン・サフラン・フォアの『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』にも一気につながってしまう。

上岡 ヴォネガットの場合は、第二次世界大戦でヨーロッパ戦線に行き、ドイツで捕虜になってドレスデンに送られます。そこで連合軍のドレスデン爆撃を目の当たりにするわけです。軍事的にはまったく意味のない攻撃で民間人を大量に殺した。その死体の処理などを手伝った経験がヴォネガットの心に残り続ける。アメリカが必ずしも正義ではないとか、科学がとんでもない殺戮兵器を作り出してしまったといったことが心に刻まれ、それをずっと書きたいと思っていて、ようやく書けたのが20年以上あとのベトナム戦争の時期。だから反戦運動をやっている学生たちに爆発的に読まれたんです。フォアの『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』がドレスデン爆撃をモチーフにしているのも、その流れですね。

書籍紹介

-

加藤 典洋/著

2017/5/17発売

-

上岡 伸雄/著

2016/1/15発売

-

-

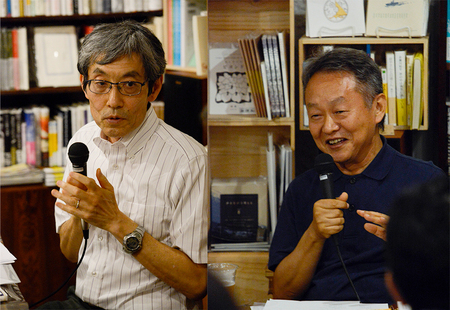

加藤典洋

かとうのりひろ 1948年、山形県生まれ。文芸評論家。東京大学文学部卒業。著書に『アメリカの影―戦後再見―』、『言語表現法講義』(新潮学芸賞)、『敗戦後論』(伊藤整文学賞)、『テクストから遠く離れて』『小説の未来』(桑原武夫学芸賞)、『村上春樹の短編を英語で読む1979~2011』『3.11死に神に突き飛ばされる』『小さな天体―全サバティカル日記―』『人類が永遠に続くのではないとしたら』ほか多数。共著に鶴見俊輔・黒川創との『日米交換船』、高橋源一郎との『吉本隆明がぼくたちに遺したもの』ほか。

-

-

上岡伸雄

かみおかのぶお 1958年、東京生まれ。学習院大学文学部教授。訳書にドン・デリーロ『墜ちてゆく男』、フィル・クレイ『一時帰還』、ハーパー・リー『さあ、見張りを立てよ』、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(共訳)、グレアム・グリーン『情事の終り』など多数。著書に『テロと文学 9・11後のアメリカと世界』など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 加藤典洋

-

かとうのりひろ 1948年、山形県生まれ。文芸評論家。東京大学文学部卒業。著書に『アメリカの影―戦後再見―』、『言語表現法講義』(新潮学芸賞)、『敗戦後論』(伊藤整文学賞)、『テクストから遠く離れて』『小説の未来』(桑原武夫学芸賞)、『村上春樹の短編を英語で読む1979~2011』『3.11死に神に突き飛ばされる』『小さな天体―全サバティカル日記―』『人類が永遠に続くのではないとしたら』ほか多数。共著に鶴見俊輔・黒川創との『日米交換船』、高橋源一郎との『吉本隆明がぼくたちに遺したもの』ほか。

著者の本

-

- 上岡伸雄

-

かみおかのぶお 1958年、東京生まれ。学習院大学文学部教授。訳書にドン・デリーロ『墜ちてゆく男』、フィル・クレイ『一時帰還』、ハーパー・リー『さあ、見張りを立てよ』、ジョン・ル・カレ『われらが背きし者』(共訳)、グレアム・グリーン『情事の終り』など多数。著書に『テロと文学 9・11後のアメリカと世界』など。

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら