2021年1月22日

寛容の鍛錬ーー多様化するこれからの日本社会のために

著者: 森本あんり

いま世界中で「不寛容」の嵐が吹き荒れています。人種や宗教にかかわる対立が激しい米欧諸国に比して、日本は「寛容」な社会にも見えますが、多様化が進む世界において、私たちは自らとまったく異なる倫理観や生活態度をもつ人々と共に生きる心の準備ができているでしょうか。『不寛容論:アメリカが生んだ「共存」の哲学』を刊行した森本あんりさんが、「TASC MONTHLY」(2021年1月号)に寄稿したコラムを転載します。

世界観の相克

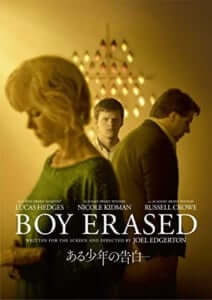

『ある少年の告白』 という映画がある。2018年に公開されて大きな反響を呼んだ実話物語である。アメリカ南部の福音派キリスト教の中で育てられた少年が、同性愛者であることを自覚して両親に告白する。すると、牧師でもある父は、少年に「別人になれ」と、同性愛を「治療」する施設に彼を入れてしまうのである。原題の “Boy Erased” つまり「消された少年」は、このような施設で残酷非道な扱いを受けて自分を見失ってしまう少年のことを意味している。本人の悩みと苦しみだけでなく、両親の葛藤と深い愛情が観る者に強く迫る映画で、両親役のラッセル・クロウとニコール・キッドマンを筆頭に、実力派俳優たちが心を込めて正面から問題に向き合ったことがよくわかる。出演者の中には、同性愛者であることを公言して活動を続ける著名な音楽アーティストも含まれている。

ところがこの映画、日本での評判はあまりよくなかった。たしかに同性愛の矯正施設というのは尋常ではない。実際の効果も期待できず、非科学的で非人道的、危険で有害なだけである。だが、日本の視聴者にはその宗教的な動機があまりにも強く印象づけられ、「だから宗教って恐ろしい」「自分が正しいと思い込んだ教義で人を傷つける」という話になってしまうのである。

映画には、それぞれの登場人物が明暗とり混ぜて描かれており、誰一人として「悪人」は登場しない。効果的な筋書きにこだわるなら、両親を狂信的な悪魔のように描くこともできただろう。だが、実話の当事者も製作に深く関わったこの映画では、もちろんそういう手法は取られなかったし、監督がインタビューで語っている通り、宗教心を悪いものに描く意図はまったくない。人びとを動かしているのは宗教的な正義心ではなく、悲しいほど深い愛と、理解できないものを受け容れようとする必死の努力なのである。

キリスト教における同性愛の理解は、聖書に何と書かれているかよりも、それをどのように解釈するかが時代や地域の文化によって大きく異なるため、一括りにまとめて論じることはできない。だが、アメリカの保守的なキリスト教諸派では、昔も今もきわめて否定的な扱いである。彼らの世界観においては、同性愛は自然に反しており、信仰とは相容れない罪なのである。

寛容という難問

ひるがえって、日本ではどうだろうか。若者の集まる大学を例にとってみると、おそらく多くの大学では、リベラルな雰囲気のなかで、ジェンダーや性指向の多様性を尊重することが基本方針とされているだろう。当然のことながら、同性愛も各人の個性の一部として尊重されねばならない。他方、なかには少数ながら保守的なキリスト教の環境に育ってきた学生もいて、内心ではそういう大学の公的な立場に同調できずに苦しむことがある。それは彼らの宗教的信念に触れる問題であり、人格の深みにおける良心の問題である。だが、そういう学生たちの信念や良心が、尊重されるべき多様性の中に含まれているようには見えない。

「いや、今の時代に同性愛を認めないなんて、それは彼らの考え方が間違っている」と言うこともできるだろう。とすると、彼らは自分の大切な信念を捨てて「別人」にならねばならないのだろうか。もしそこで、「いくら良心の問題でも、それは間違った良心だ」と言う人があれば、それはまさに寛容論が辿ってきた長い歴史の問いそのものである。

ここに顔を出しているのは、研究者たちが「寛容のパラドックス」と呼んできた問題である。寛容とは、本来容認できないことを容認することである。はじめから簡単に容認できることだけを容認するだけなら、それを寛容とは呼ばない。逆に、容認できないことは容認しない、というのであれば、それも寛容とは呼べないだろう。では、「あなたの考えは間違っているから、それを直せば認めてあげる」と言うことは、寛容なのだろうか。

フォラウ選手の発言

もう一つ、実例を挙げておこう。2019年4月、オーストラリアのラグビー協会は、同国の看板選手であるイズラエル・フォラウとの雇用契約を解消した。フォラウ選手が自身のインスタグラムに、「酔っ払い、同性愛者、姦通者、嘘つき、姦淫者、盗人、無神論者、偶像礼拝者」には「地獄が待っている、悔い改めよ」と投稿したからである。フォラウ選手は、保守的なキリスト教を自分のアイデンティティの中核部分にもっており、投稿はその自分の信念を表明したものである。ところが、彼の属していた協会は、ラグビーが「年齢、人種、背景、宗教、ジェンダー、性指向」に関わらず誰でも楽しめるスポーツであるべきだと考えているため、フォラウの発言を容認できず、追放処分にした。

このニュースが伝えられたとき、日本のある大手新聞社がわたしに見解を求めてきた。わたしは、「投稿はもっと慎重にすべきだったが、同じ文脈で不倫や盗みも批判していることからすれば、あの発言は同性愛だけをターゲットにしたものではない。協会が意見の多様性を尊重すると言いながら、彼の意見を排除するのはおかしい」と書いた。しかし、結局この記事は掲載されなかった。担当の記者はていねいに取材を重ね、何度も原稿を書き直してくれたが、デスクの最終的な判断は不掲載だった。「フォラウ選手を擁護しているように受け取られてしまう」という理由である。

わたしはフォラウ選手の信念を共有しない。しかし、多様性や寛容を掲げておきながら、彼の意見を認めないことには矛盾を感じる。ラグビーを誰もが楽しめるスポーツにするという協会の基本方針にも賛成だが、その協会が出したコメントをもう一度読み返してほしい。そこには、「性指向」だけでなく「宗教」も入っている。一方の自由を肯定しながら、他方の自由を否定することはできないだろう。

ヘイトスピーチとの違い

誤解のないようにあらかじめ断っておくが、これは「どのような発言でも自由になされるべきだ」ということではない。もしこの発言がヘイトスピーチだったり暴力をあおる内容だったりすれば、それはたしかに排除されるべきだろう。だが、フォラウの発言はそのどちらでもない。同性愛者を標的にして、異性愛者の復権を声高に求める「ストレート・パレード」のような主張でもない。フォラウ選手本人が後に語ったところでは、それは行く手に大きな穴が空いていることを知らずに歩いている人に危険を警告したい、という気持ちだった。

現代倫理学の世界的権威の一人ピーター・シンガー教授(プリンストン大学)は、この騒動を振り返って、「彼の投稿はヘイトスピーチではない」と書いている。「もしこれをヘイトスピーチだとするなら、煙草の箱に記載されている有害性の警告も、喫煙者に対するヘイトスピーチになってしまうだろう。」(Peter Singer, ‘Rugby Australia’s “Own Goal”,’ Project Syndicate, June 11, 2019. )

本誌読者の方々は、これらの発言どう思われるだろうか。そもそも同性愛者を待ち受けている「地獄」なんて存在しない、と考える人も多いだろう。実は、キリスト教徒でもそう考える人は少なくない。ピーター・シンガー教授は、「ラグビーにオウン・ゴールというルールはないが、宗教的信念を理由にフォラウ選手を追放したことは、ラグビー協会の大失策だ」とも言っている。シンガー本人は無神論者で、フォラウの宗教心にも賛同していない。自分は彼のリストによると「地獄行き」だ、と愉しそうに告白しつつも、フォラウ選手がそう発言する自由は尊重され守られねばならない、というのがシンガー教授の立場なのである。

深刻な思想的対立

以上の2例はどちらもキリスト教と同性愛との関わりで生じた問題だが、ここにイスラム教が加わると、問題はさらに深刻になる。イスラム教では、少なくとも公式の教義的見解からする限り、同性愛はけっして容認されないからである。この点に関するイスラムの見解は、キリスト教よりもよほど厳格で統一的である。

とすると、われわれは今後も、イスラム教やその信徒を社会の構成員として百パーセント歓迎することはできない、ということになるだろう。イスラム教に「不寛容な宗教」というラベルを貼った上で、ムスリムを非文化的な二級市民として扱い、あくまでも周辺的なうわべだけのお付き合いをする、という関係しか築くことができないことになる。さて、われわれの社会は今後もそれでやってゆけるのだろうか。

寛容は、今日の自由主義社会では大切な価値の一つとされている。自分が不寛容だと言われて嬉しい人は、あまりいないだろう。けれども、以上のような例を少し考えてみただけで、それが容易な解決策のない難問であることがわかる。万人が万人に対して寛容であることは、そもそも不可能である。では、寛容と不寛容の線引きはどこでなされるべきなのか。

日本社会はこれまで、こうした世界観や価値観の峻しい対立を直接身近に体験することが少なかったかもしれない。どんな違いも「話せばわかる」という心構えで臨むのが伝統だからである。だが、グローバル化が進み、自分とは根本的に異なる倫理観や生活態度をもつ人が身の回りに増えてくれば、そういう楽観が許されない場面はどうしても出てくるだろう。寛容についての考え方を鍛えておくことは、もはや他人事でない喫緊の課題である。

多神教は寛容か

寛容論でもう一つよく聞かれるのが、キリスト教にせよイスラム教にせよ、「一神教はどうしても不寛容になる」という意見である。それと対になっているのが、「日本は多神教だから寛容だ」という説で、これは床屋談義だけでなく学問的な見解としても論じられることがある。

日本人のこういう自己理解には、まず統計的な数字を示しておくのがよいかもしれない。2018年に刊行された『現代日本の宗教事情』 (岩波書店)では、編者の堀江宗正が「世界価値観調査」のデータを用いて日本と他国を比較し、その「惨憺たる」結果を示している。指標に選ばれているのは中国、インド、アメリカ、ブラジル、パキスタンで、それぞれ無宗教、多神教、一神教など、多様な宗教情勢を抱えた国々である。日本は、細かな数字を省略して順位だけを記すと、「他宗教の信者を信頼する」人の割合では中国に次いで下から2番目、「他宗教の信者も道徳的」と考える人の割合が最低である。「他宗教の信者と隣人になりたくない」と答える人は6ヶ国中もっとも多く、「移民や外国人労働者と隣人になりたくない」はインドに次いで多い。これらの数字は、宗教的にきわめて不寛容な日本の現実を浮かび上がらせている。

この調査でもう一つ興味深いのは、寛容度の低い日本と中国では、宗教を重視する度合いも低い、という事実である。つまり、この両国は、何の宗教であるかを問わず、そもそも宗教というものに対する寛容度が低いのである。日本人は、クリスマスとお正月を一緒に祝い、生まれた時にはお宮参りをし、結婚式を教会で挙げ、葬式は寺に依頼する。だから宗教に寛容だ、というのが通説だが、こうして見る限り、どうやらそれはうわべだけの話のようである。

以上をまとめて堀江は、「一神教=不寛容」「多神教の日本=寛容」という説は「事実と正反対」だ、と結論づける。外来宗教との接触が少ないから、自分たちは寛容だと思い込んでいるだけだ、というのである。

多様性がもたらす寛容

では、アメリカはどうだろうか。かの国の現状を見て、寛容という言葉を思い浮かべる人は少ないだろう。ドナルド・トランプという特殊な大統領の出現も大きかったが、それを度外視して考えるとしても、飛び抜けて強大な軍事力をもち、政治や外交、経済や文化などのあらゆる面で、世界中に自己主張をする国だからである。

だが、これも統計的な数字を見ると、別の姿が浮かび上がってくる。2010年に社会学者のロバート・パットナムらが刊行した『アメリカの恩寵――宗教は社会をいかに分かち、結びつけるか』(柴内康文訳、柏書房、2019年) では、先進工業国の中で例外的に宗教的なアメリカにおいて、多様な宗教の混在がいかに人びとを結びつけ、相互的な寛容の精神を育んでいるかが示されている。

アメリカと日本の違いは、ひとことで言うと、「一神教か多神教か」ではなく、「多様か単一か」である。宗教が多様だということは、お互いの接触や移動も頻繁に起きるということである。たとえば、ある人はメソジストの家庭に生まれ育ち、結婚してユダヤ教に改宗し、妹は結婚してカトリックになり、子どもの結婚相手は世俗主義で、妹の子どもは福音主義である。これはパットナム自身の例だが、アメリカではごくありふれた家族像の一つにすぎない。そういう履歴と親族をもつ人が、反ユダヤや反カトリックや反世俗主義になることは難しいだろう。

人は、未知のものには不寛容に、既知のものには寛容になりやすい。特にこれは、宗教や性の問題に関する態度決定で顕著である。自分の周りにそういう人がどれだけいるか、自分の知り合いでそういう人を思い浮かべることができるかどうかは、寛容の判断では大きな要素になる。パットナムらは、これを「スーザンおばさん原理(The Aunt Susan Theory)」と呼んでいる。多様性と流動性は、アメリカ社会の寛容さを全体として下支えしている。

だから、「自分の宗教だけが真実だ」と信じるハードコア信者はほんの1割で、アメリカ人の8割は「多くの宗教に真実がある」と考えている。この数字は、アメリカを不寛容なキリスト教一色の国とみなしてきた人にとっては、かなり意外に聞こえるはずである。

寛容論の問い直し

実は、宗教学的には「一神教」や「多神教」の定義は困難である。難しい議論はさておくとしても、多神教だから多様であるとは言えないだろう。信じている神の数が多ければ多様だ、というわけではない。みんなが多くの神を信じているなら、それはそれで、人間の集団としてはむしろ偏っている、ということになろう。宗教に無関心な人ばかりが集まっていても、多様とは言えない。

多様であるということは、多神教の人も一神教の人もいて、宗教に熱心な人も無関心な人もいる、ということである。それらの人びとが混ざり合い、接触と移動を繰り返し、お互いの存在をより身近に感じるようになれば、社会の寛容度も上がるだろう。本邦では正面から論じられることの少ない宗教が寛容を考える切り口として有効なのも、このゆえである。

寛容論というと、日本ではロックやヴォルテールやミルといった近代のリベラルな哲学者を並べて論じるのが常道となっているが、年末に刊行された拙著『不寛容論――アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書) は、これまで本邦では論じられたことの少ない近代啓蒙主義以前の寛容論を主題としている。

同書には、多くの問いが前提されている。そもそも寛容は、近代の宗教戦争の後に始まったのではないか? キリスト教が世界を支配していたヨーロッパ中世に、寛容などという考えがあり得たのか? 生真面目で狭量な信念の持ち主であるピューリタンが、なぜ寛容思想を生み出すことができたのか? そして、ポストモダンの今日を生きるわれわれに、そんな大昔の話がどのような具体的示唆を与えてくれるのか? これらの問いに正面から答えようとするのが拙著である。

-

森本あんり

2020/12/16

異なる価値観を持つ人びとが共生する多様性社会を実現する方法とは。世界一偏屈なピューリタンが生み出した、したたかな共存の哲学。

公式HPはこちら。

-

森本あんり

2015/2/20

アメリカでは、なぜ反インテリの風潮が強いのか。反知性主義の歴史を辿りながら、その恐るべきパワーと意外な効用を描く。

公式HPはこちら。

-

-

森本あんり

1956年、神奈川県生まれ。東京女子大学学長。国際基督教大学(ICU)人文科学科卒。東京神学大学大学院を経て、プリンストン神学大学院博士課程修了。国際基督教大学人文科学科教授を経て、現職。専攻は神学・宗教学。著書に『アメリカ的理念の身体』(創文社)、『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)、『宗教国家アメリカのふしぎな論理』(NHK出版新書)、『異端の時代』(岩波新書)、『キリスト教でたどるアメリカ史』(角川ソフィア文庫)、『不寛容論;アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)など。

この記事をシェアする

「森本あんり『不寛容論』特別コラム」の最新記事

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら