2018年8月3日

[前編]改行のない“文字の壁”

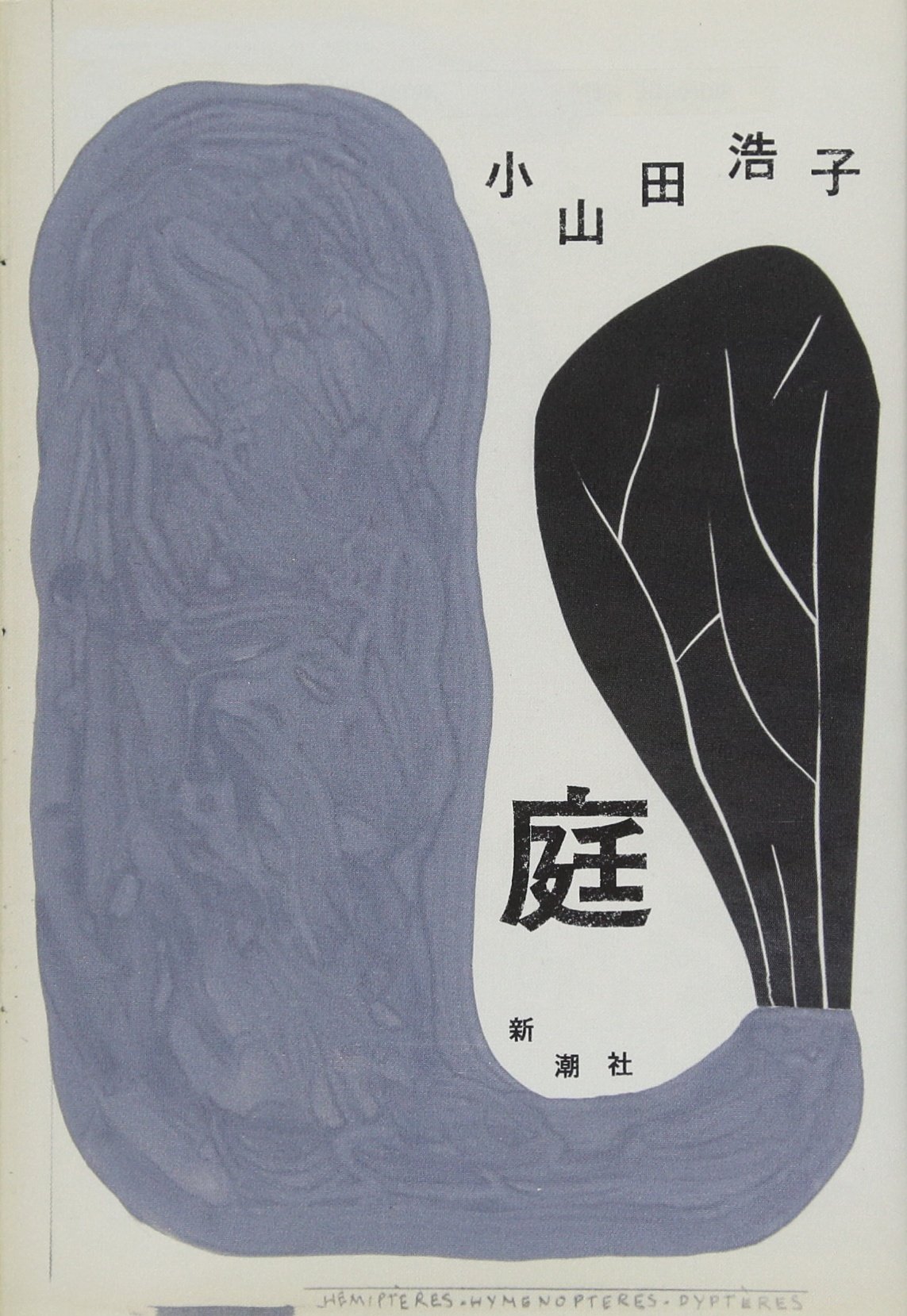

小山田浩子さんの最新刊『庭』は、芥川賞受賞作『穴』以来4年ぶりの著書。デビュー後間もない2013年発表の初期作品から、2018年に入ってから雑誌に掲載されたものまで、短篇・掌篇、計15篇を収める作品集です。刊行にあたって、デビュー作『工場』以来小山田作品を愛読してきた津村記久子さんと、津村さんの作品の大ファンだという小山田浩子さんの初対談が、大阪・心斎橋アセンスで実現。独特の文体について、書き始めたきっかけ、土地や方言のこと等々、ここでしか聞けない刺激的な対話の様子を、前後編に分けてお届けします。

津村 今日はこの『庭』という、本当に面白い短篇集のお話を、著者の小山田浩子さんと一緒にさせていただきます。さっそくですが、小山田さんの文章って改行があまりないですよね。

小山田 そうなんです。改行を入れるところがよくわからなくて、書いていると自然にこうなってしまいます。

津村 私もあまり改行が多い方ではないと思うんですが、小山田さんはほんとに改行されない。ページの密度がすごくて、こうやってページを見てみると、文字の壁としか言いようがない。この、厚さが立ち上がってくるような感じについてしばらく考えていたんですが、視覚的な文の隙間のなさと、その内容の隙間のなさが一致しているんだと思うんです。読んでいて心地よくて、なんか本を読むってこういうことなんやなって思いました。

小山田 ありがとうございます。

津村 「名犬」という作品の中に「老人の呼気とミカンが混じったにおいがした」という文章が出てきますが、これは実際にこういう風に感じたことがあって書かれたんですか。

小山田 あるかもしれない……うまく言えないんですが、あったことを思い出して書いている感じがいつもしているんです。実際に経験してはいないかもしれないけど、それを考えて書くんじゃなくて、思い出すように書く。だからこの場面が本当にあったことなのか、なかったことなのか、自分でもちょっとわからないんです。

津村 私は忘れないようにメモをとったりするんですが、それでもこんなに上手くは取り出せない。「老人の呼気とミカンが混じったにおいがした」って言われると、これは知っている! そやねん!ってなる。ある場面を言語化するというのはどういうことか、見せてもらった感じがします。

小山田 ありがとうございます。嬉しいです。

津村 それから、小山田さんの文章って、解像度が高いんですよね。視力で言うと、私が0.1ぐらいだとしたら、小山田さんは10ぐらい。たとえばデンプンを顕微鏡で見ると、そこに見えるデンプンはもちろん本物やけど、あまりに細かすぎて現実にあるものには思えないとか、そういうことがあるじゃないですか。小山田さんの小説には、解像度が高いゆえのそういう異化作用のようなものがあると思いました。

小山田 異化作用ということついては、その言葉を知らない時から頭にあったと思います。書けば書くほど違うものになっていく、というような。さっきおっしゃった解像度ということについても、自分でもそう感じることがあります。そうありたいと思わなくても、そうなっちゃうし、それが上手くいくと面白いなぁと、書き始めたころから思っていました。

津村 題材についてはどうですか。たとえば私が書くときには、嫌なこと、良いこと、あるいは普通のことであっても、なにかしらの感情が中心にあります。小山田さんは必ずしも感情がなくてもどんなことであれ題材にして書ける感じがするんですが、「これは異化したら面白いんじゃないか」と思ったりするんでしょうか。

小山田 たぶん私は選択できないんです。書きたいことしか書けないし、書こうと思ったことが、焦点や視点が合わなかったりして書けないこともよくあります。

津村 具体的にお聞きしてもいいですか。

小山田 たとえば法事の時に黒を着ているのに妙に派手な女性がいて、その人の言動や着ていた服が忘れられなくてそれを書こうとしたんですが、どうも焦点が合わない。隙間というか、細かいところがうまく書けないんです。なのでその法事の話はいまだに書けていません。

津村 そういうこともあるんですね。たとえばこの机の上にあるペットボトルの水を描写していくとして、容器があって、原料書いて、色を書いて、パッケージには花があって……と書き連ねていけば、詳しくは書けるんですが、小山田さんはそういう詳しさ以上のものを書きはる。さっきの「老人の呼気とミカンが混じったにおいがした」みたいな、レベルの違う文章が他にもごろごろあるんです。よくこんなに見えてるなと思う。見えすぎてしんどいと思うことはないですか?

小山田 あります。というか、見なくてもいいものを見つめてしまって、見るべきものを見逃すことがすごく多くて。誰かと会話をしている時に、話は面白いし聴きたいと思っているのに、その人の後ろの電信柱にある面白い広告や何かが目に入ってきてしまうとか。結果的に全然話を聴けていなくて怒られたり、教室移動の時に気づいたら一人だけ取り残されていたり、というようなことが子どものころによくありました。

津村 相手や世界が「これを見て!」とプレゼンしてくるものを、小山田さんはそのまま見ないですよね。そうじゃなくて、背景も一緒に見るというか、視界に入るものを並列化してしまう。

小山田 そうです。見たくない時でさえそちらに目が行ってしまって、他がおろそかになる。小説はそういうものの見方が比較的良好に昇華できて、ありがたいなあと思います。自分は小説を書くっていうことを思いついて良かったなと。

津村 おいくつぐらいから小説を書き始めましたか。

小山田 20代前半くらいでしょうか。子どもの頃から本が好きで、小学生の時は父親が持ち帰った裏紙に絵入りのおはなしを書こうとして挫折したり。中学高校の時は文芸部だったんですが、ポエムみたいな、今思うと恥ずかしいものを書いていました。本当に小説を書こうと思ったのは、今の夫の一言がきっかけですね。編集プロダクションで働き始めた頃に、当時の職場の先輩で教育係だった夫に原稿を見てもらったら「全然ダメだ。書くべきことが何も書けてないのに、字数がオーバーしている」と、もう真っ赤に直されて。その時に夫が嫌味で「こういう文章を書きたいのなら、記事じゃなくて小説を書いたら?」と言ったんです。その時に世界がぱーっとなって。私、小説書けるんだ!じゃあ書こう!って思ったんです(笑)。

津村 勤め始めてからやから、書き始めたのはそんなに早い訳ではないんですね。

小山田 そうですね、早熟の才は全然なかった。その後、調子に乗って書き始めたものを夫に見せたんです。そうしたら記事についてはあんなにぼろかすだったのに、「これは小説になってる。悪くないんじゃない」と言われた。更に扉がばーんっと開いて。私、本当に小説書けるんじゃん!って思ったんですよね。

津村 旦那さんがフェアで良かった。単にけなすだけじゃなく、コメントが的確だったというのが面白いですね。

小山田 本人は、あれは純粋な皮肉だったと言っているんですけどね(笑)。

-

小山田 浩子/著

2013/3/1

津村 話を聞いて何となくわかる気がしたんですが、小山田さんの文章には軽重がないんですよね。一行一行全てが意味のある見るべきもので、だから情報量がとても多くて、読むのに時間がかかる。そしてそれはたぶん、書く喜びに基づいている。小説を書くのは好きですか。

小山田 好きです。でも書かなきゃいけなくて書くような時は、どこかでスイッチが入らないと結局上手くいかない。『庭』に入っている小説も、完成に至るまでに書き出しだけでもいっぱい書いているんです。「これならいける」というラインに到達するまで、書いては違う、と繰り返している。津村さんは小説を書くのは好きですか。

津村 あんまり好きじゃない(笑)。キッチンタイマーをかけて時間を区切って、何とか書いています。小説家の方に会うと、自分は小説を書くのがそんなに好きじゃないんだなって思います。あまり自信がないんです。小説を書くんやったら、刺繍してる方がいい。図案を埋めていけば、絶対に進むじゃないですか。でも小説は書けるかどうかわからないでしょ、書くまでは。

小山田 そうですね、わからないです。津村さんは締切って守れますか。

津村 1日何枚みたいな感じで計画を立てて進めてはいます。それで間に合わなければ「あきませんでした、ちょっと延ばしてください」と言って、地味ーに延ばしてもらいます。

小山田 私は守りたい気持ちでいっぱいなんですけど、結果的に今、3年ぐらい延ばしてもらっている締切があるんです。長いやつ書いてくださいって言われているのに、なかなか書けなくて、すごく申し訳ないことになってしまっていて。

津村 いやいや、そういうことはよくあります。

小山田 でも、津村さんは時間を決めて書いて、ちゃんと前には進むんですよね。

津村 作業監督の自分と書く自分がいて、「1枚半やったら書けるやろ」みたいなことを作業監督が言うんですよ。「お茶もあるしおやつもあるんやから、書きいよ1枚半ぐらい」と。そういう状況を作りあげて、書く私が「はあい……」って言って書くんです(笑)。でも書く自分が止めてしまうことがあるんですよ。なんか今、一応様になっているから、これ以上は書かなくていいだろう、と。

小山田 でもそれは必要なところなのでは。全部書けばいいってものではないと思いますし。

津村 そうなんですよね。小山田さんは、何をとるべきか、どこまで書くべきなのかという部分を、限界まで拾い上げているんだと思います。プロットに必要やから書くとかではなく、厚さを持たせて世界観を立ち上げるために、その限界まで書いている。そして、とても小さなことを書いているのに、ものすごく奥行きのある小説が最終的にできあがっている。

架空の方言

津村 『庭』に収録されている15篇の舞台は、どこも同じようでありながら違うようにも感じられます。小山田さんご自身は広島の方ですが、それぞれの作品に想定した場所はありますか?

小山田 方言が結構出てくるので、それは場所に結びつきますね。「彼岸花」や「緑菓子」は、広島弁を喋っているので広島です。「うらぎゅう」は、方言はちょっと違うけれど、イメージは四国です。四国にはときどき行く機会があって、「名犬」にもその感じが出ています。

津村 すべて広島というわけでもないんですね。

小山田 そうですね。「動物園の迷子」は、広島にある動物園をイメージして書いています。とても広くて、山の形を活かして造られているので起伏が大きい。レッサーパンダを見るには小さい山を登らなくてはいけなくて、お母さんが泣きそうな顔でベビーカーを押していたりします。そういう実際の様子がイメージにありますね。

津村 この作品、空間自体が喋っているみたいな感じを出すために、話者が切り替わるところに記号を入れたりしないで、文章の中に混ぜてまとめて書かれてますよね。それなのに、混ざっていても、ここで話す人が変わったというのが、読んでいるとわかる。これはすごいテクニックですね。

小山田 そう言っていただけて光栄です。これはこの本の中でも他とはだいぶ違った書き方をした一篇です。

津村 人がいっぱい喋っている空間って本当にこんなんやと思うんですよね。発話があって視点人物がそれを聞いていてという整理された状況ではなく、言葉がそこかしこで氾濫しているような状態。それをとてもうまく書いている。このリアルさも構成もすごい。羨ましく思います。

小山田 いえいえ……ありがとうございます。土地については、いま挙げたいくつかの作品以外はわりとどこでもない場所なんです。でも私は生まれも育ちもずっと広島なので、私の標準の世界は広島で、なので舞台はだいたい広島っぽい感じなのかな、とは思います。ただ、方言は自分で作った方言だったりするんですけど。

津村 作り出した方言なんや。それは斬新ですね。「名犬」で、露天風呂でおばあちゃんが喋っているところなんて、近所の犬が子どもを5匹産んだという話をしているだけなのに、ずっと読んでいたくなるぐらい面白くて。そこで出てくる「カー」っていう、おばあちゃんの笑い声のような同意のようなものは、小山田さんが作られたんですか?

小山田 はい、「ほえー」「あれまー」みたいなイメージで、自分で作りました。津村さんは、関西の言葉で書かれますよね。私も地元の広島の言葉で書こうとするんですが、思っていることを書き言葉にすると何かちょっとずれることがあるんです。単純な語彙は移せるけれど、活用する助動詞みたいなものを移すと意味が伝わらない。関西弁だと「はる」とつけると敬語のニュアンスが出ますよね。広島弁だと「ちゃった」をつける。だから「食べちゃった?」って言うと「お召し上がりになりましたか?」っていうニュアンスなんですよ。でも文字にすると過失の「ちゃった」みたいになってしまう。そういうことが不自由でたまらなくて、私の言いたいニュアンスを書ける方言を作ってみようと思ったんです。そしたら「カー」っていうのが出て来ました。

津村 老人が喋っているという場面が多いですよね。

小山田 多いですね。ばらばらな時期に書いたんですが、まとめてゲラで読んだら、実家に帰る話と老人が喋る話の多さに、もうこれはフェチなんだなぁって(笑)。たぶん好きで好きでたまらないんですね。

津村 あー、書くことが気持ちいいんですね。「うらぎゅう」の最初に出てくるバスのおじいさんたちの会話もすごく豊かで。「祖父はジャージの股をぐいぐい引っ張りあげながら言った」ってところなんかもいいなぁと感じます。必要だから書こうと思って書くのではなくて、好きで書いてはるんですね。

小山田 はい。私はもう、田舎のおじいさんとおばあさんが喋っているのをずっと書いていたいです(笑)。

-

小山田 浩子/著

2018/3/30

-

-

小山田浩子

1983年広島県生まれ。2010年「工場」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2013年、同作を収録した単行本『工場』が三島由紀夫賞候補となる。同書で織田作之助賞受賞。2014年「穴」で第150回芥川龍之介賞受賞。他の著書に『庭』『小島』『パイプの中のかえる』など。

-

-

津村記久子

1978(昭和53)年大阪市生まれ。2005(平成17)年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。2008年『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、2009年「ポトスライムの舟」で芥川賞、2011年『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、2013年「給水塔と亀」で川端康成文学賞、2016年『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞、2017年『浮遊霊ブラジル』で紫式部文学賞を受賞。他の作品に『アレグリアとは仕事はできない』『カソウスキの行方』『八番筋カウンシル』『まともな家の子供はいない』『エヴリシング・フロウズ』『ディス・イズ・ザ・デイ』『やりなおし世界文学』など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 小山田浩子

-

1983年広島県生まれ。2010年「工場」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2013年、同作を収録した単行本『工場』が三島由紀夫賞候補となる。同書で織田作之助賞受賞。2014年「穴」で第150回芥川龍之介賞受賞。他の著書に『庭』『小島』『パイプの中のかえる』など。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

-

- 津村記久子

-

1978(昭和53)年大阪市生まれ。2005(平成17)年「マンイーター」(のちに『君は永遠にそいつらより若い』に改題)で太宰治賞を受賞してデビュー。2008年『ミュージック・ブレス・ユー!!』で野間文芸新人賞、2009年「ポトスライムの舟」で芥川賞、2011年『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作之助賞、2013年「給水塔と亀」で川端康成文学賞、2016年『この世にたやすい仕事はない』で芸術選奨新人賞、2017年『浮遊霊ブラジル』で紫式部文学賞を受賞。他の作品に『アレグリアとは仕事はできない』『カソウスキの行方』『八番筋カウンシル』『まともな家の子供はいない』『エヴリシング・フロウズ』『ディス・イズ・ザ・デイ』『やりなおし世界文学』など。

連載一覧

対談・インタビュー一覧

著者の本

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら