2018年10月18日

第3回 「ゲーム能」ということで

能楽師、でありながら古典に造詣が深く、シュメール語から論語まで縦横無尽に読みこなす安田登さんと、博覧強記の読書人でゲーム制作にも携わる山本貴光さん。前回の話は漱石を経て、なんと「能をつくる」話へ。ともにゲームや舞台の世界で物語をつくることに通じている。そして、人を「没入」させるやり方がある、とのことだが、さて。二人のさまよう言葉の森は果てしがない。

(B&B下北沢でのトークイベントに、新たに対談を重ねています)

没入させる技法

山本 能の舞台そのものが非常に簡素につくられているにもかかわらず、そこにいろいろな情景が生じていく。見えない死者を見えるようにする。この「見えないものを見えるようにする」技の側面が能にはあるとも、安田さんは書かれています。

面も同じで、表情が変わらないはずなのに、それが舞と光の加減によって多々表情を得る。言ってしまえばミニマムな装置を使って、最大限の変化を生み出しています。

ここで漱石の言葉を引くと、小説や文学とは、読む人を幻惑させるためのものだと言っています。逆に言うと、小説を読んで幻惑されなかったら、その作品は小説ではないというぐらいまで言っています。

幻惑とは、没入するということですよね。つまり、夢中になって、そこに書かれた文章を読んで、頭の中で情景が解凍されて、その世界に自分が入り込んでいく。そうした状態を漱石は「幻惑」と呼ぶ。文章によって幻惑するための技法について書かれたのが『文学論』(夏目漱石が東京帝大英文科で明治36年から38年までに行った講義をまとめたもの)です。能もまた、そういう意味では、まさに幻惑の技法の固まりですよね。

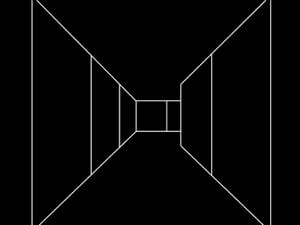

その最たるものが「見えないものを見えるようにする」ことだと思います。安田さんはゲームクリエーターの顔もお持ちだったということとも関連して思い出すことがあります。1980年代のころのコンピュータゲームはとてもシンプルでした。黒い背景に何本かの白い線で世界を描いてしまうのです。この図のような線画で「ここはダンジョンですよ」と表現する。とても危険なモンスターがうようよしていて、生きて出られないかも……みたいな場所ですよ、というのをただの線でコンピューターの画面に描いてあるのですね。操作すると前に進むのですが、また同じような画面が出てくる。

『能』を読んで、いま述べたようなコンピュータゲームの画面は、能の舞台と同じだと感じました。形が抽象的に示してあって、その先は遊ぶ人、見る人の想像力に委ねています。

能を見習ってそうしたのではなくて、単にコンピュータの性能が低かったので、それ以上はできなかっただけです。それから30年、40年と経って、今ではCGでとてもリアルな画像をつくれるようになりました。VRもそうですが、遊ぶ人はその世界に没入するわけです。

情報量と意味のバランス

山本 そんなふうにゲームでは精緻な世界(視覚表現)をつくるようになった、このことの意味を考えたいので、そのための提案として、変な式を書きました。分母が情報量で、分子が意味です。

コンピュータのグラフィックスがリアルになり、情景を細かく描くと何が起きるか。ゲームの世界のなかに木が生えている。その木は枝まで全部描いてあって、葉っぱもある。下生えの草もみんな描いてあって、そこに水が流れ、陽光が当たってきらきら光っている。そんな自然のなかにキャラクターが登場する。視覚的には相当の情報量になる。

でも、そのゲームにおいてできることは何かと言ったら、そのキャラクターのところまで行って話しかける、といったことだけです。これだけリアルに、いろいろ描いてあるのに、木には登れないし、そこに生っているリンゴは採れないし、下生えの草の上に寝っ転がって遊ぶこともできない。

このゲームの、これだけリアルに書き込まれた世界の中に、ゲームとしての意味は「そこにいるキャラクターに近づいて話す」ということしかない。この膨大な情報量に対して、意味がちょっとしかない。とてつもない非対称です。そこには少し虚しさもある。しかも、イマジネーションを働かせる余地がない。能の舞台はまったく逆ですよね。

安田 何もないですからね(笑)。だからこそ、皆さんそこに月を見たり、思い出を重ねたりする。面白いのは、「舞台で月を見ました」と言う人のその言葉は、実際の上演の数日後に来るんです。本当に舞台で月を見ている人はいないんです。

これは数学を研究している森田真生君に聞いた話なのですが、事故や戦争でいきなり腕や脚を失った人は、ないはずの腕がかゆいと感じるということがあります。「幻の腕」「幻肢」ですね。例えば、テレビで誰かの腕が傷つけられたら僕たちは痛さを感じます。本当に痛くはない。なぜかというと、自分の腕があるから痛くないらしいんです。これが幻肢の人だと、本当に痛いらしいんです。自分の腕がないと「これは痛くないよ」というメッセージが入らないからだそうです。それと同じように、たぶんその能で月を見ている人は、本当に舞台上で一瞬見たんですよ。ところが、見えるはずがないという思い込みがあるので、見なくなる。

ところが、数日して歩いている時などに、ふっと「あ、自分は見えたんじゃないか」と思い出す。そのときにやっと、月が見えたということが実感されてくるんですね。

山本 その感覚が遅れてやってくるんですね。逆に考えると、見えたかもしれないのに「見えるはずがないだろう」というふうに、理性で押さえ込んでしまっているということですか。

安田 はい。子どものころは見えるのにだんだん見えなくなってくる。ただ、それでも見えているはずなので、その理性が外れたあるときに、ふと見えていたことに気付くんです。

山本 ということは、能をもっと楽しむには「こうであるはずだ」を解除した方がいい。

安田 能がゆっくりになった一つの理由として、さまざまなイメージを喚起するというのもあるんですが「寝かせる」というのもあるかもしれません。寝ると色々なことが外れやすくなります。

山本 そりゃそうですね。安田さんが、起きているか寝ているかわからないくらいの夢うつつ状態に意識を持っていくことについてお書きになっているのもそういうことなんですね。

安田 そうです。ぼやっとしているときにテレビから音が聞こえてきて、テレビとは全然違う映像が頭の中に流れているような、あれと同じような状況がつくれれば最高だと思う。

山本 とはいえ、人の意識や頭の中を直にはいじくれないですから、間接的にどうやるかということですね。

身体、体の動きについて、そして『能』のなかでも重要な「呼吸」についても伺いたいところです。演じている人はもちろんとして、見ている人の方にも能の舞台を見ることによって、身体や呼吸に何か普段と違うモードが生じるということですかね。私も感じるところはあるんですが、うまく言語化できないのでお聞きしたいのです。

安田 たくさんありますが、よく能を見て寝てしまうという中で、何を言っているかわからないから寝るという方がたまにいらっしゃる。実は、楽屋からお客さんが見える窓があるんです。

山本 え!?

安田 ないところもありますけど、ほとんどにあります。そうすると、まだひとことも謡っていないとき、鼓の「ヨーホー」という掛声で幕から出ていくこの時にすでに寝ている人がいます。

山本 早い(笑)。

安田 早いです。割とそんなに少なくもないんです。話がはじまる前に寝ている人がいるんです。

あれは、「ヨーホー」というゆっくりの呼吸に思わず皆さんがつられて一緒になってどこかに行ってしまうのではないかと思います。

山本 どこかへ(笑)。「お能を見ても意味がわからない」というのは的外れな言い訳で、意味を捉えようという段階までも行かないうちにどこかへ行ってしまう。

安田 そうです。

山本 謡の導入を聞いているそばから寝るというのは面白いことですね。人が謡って、舞を舞っていて、それを見ているだけなのに、こっちの呼吸もそのリズムに合っていくから睡眠しやすい状態になる。意味ではないのですね。

安田 はい。能の型は、基本的に意味のないものが中心です。例えば扇を少し上げて、とやっても何も意味がない。あるときは、その扇の先に月を見たり山を見たりしますが、何もないことがほとんどです。

山本 意味がない動作というのは、素人考えでは逆に難しそうに思えます。

安田 最初から意味がないものだと思っていればいいのです。「これを表現したい」なんて思わなければいいんです。だって、そこに意味はないから。そのときの意味をご自分で考えていただいて、と。

山本 見る側が自分で当てはめられる。

安田 はい。でも、その意味は、知的な意味ではないんです。

山本 言葉で解釈する場合のような意味ではなく、その動きを見たとき、何か考えるというよりは、感じるような、記憶の中から何かが出てくるような意味でしょうね。

安田 そうです。稽古でも、扇を上げるときに、一応師匠に言われる言葉があるんです。例えば、「寒天質の闇を破るように上げる」とか、よくわからないことを言われる。寒天質というと、持ち上げるのに抵抗感はありそうですが、闇って何でしょう? 僕の先生ではないですが、両手を胸の前で大きく丸く囲むように組むのに、「クジラの卵を抱くように」と言う方もいらっしゃいます。

世阿弥は天才プログラマー

山本 伺えば伺うほど、能はすごいですね。能のなかに、企まれ、設計された多くの仕掛けがある。この本の副題に「650年続いた仕掛けとは」とありますが、それだけ続く基礎を築いた世阿弥は、いまで言うスーパープログラマーだと思いました。「プログラマー」とはもちろん喩えです。コンピュータでプログラム言語を使って、誰かが将来使うスマートフォンのアプリのようなものを事前に仕込んでおく人です。

例えば、販売機のプログラムはどうなっているか。使うときにまずはお金を入れるか、ボタンを押すか、お金を入れたあとで気が変わって返却ボタンを押すとか、いろいろなことをやりたくなる人がいる。そうした前提で事前に企んでおかないといけない。その企みに抜けがあると、変なものができてしまい、使ってみたら全然駄目だということにもなりかねない。

それをこの世阿弥さんは、能というものが、ともかくどんなに環境や社会が変わっても続いていくようにするぞという目標から始めてその仕組みを考えた。実際の、一回一回の舞台にしても、お客さんの様子との組み合わせでどうするかを変えていく必要があるというのもそうですよね。現代的に言うと、プログラマー的発想です。つまり何が起きてもうまくいくように、どう初期設定しておけばよいかを考えておく。

安田 そう。ゲームの仕様書を書くとすごい量になりますよね。

山本 そうそう。って、安田さんとの会話では、能楽師とお話ししているつもりが、普通にこういう会話が成り立つことに感動を覚えます(笑)。事前に何百ページもの設計図をたくさん書くので厖大になります。このゲームをもし将来誰かが遊んだらこんなことが起きるだろうから、そのときはこうしてねという指示を全部書く。これは、まさにプログラムです。世阿弥は、能というものの仕組みを含めて、プログラムした、そういう側面があると思いました。

安田 そう。この当時、たぶん芸能者で未来のことを考えた人はいないと思うんですね。刹那的な価値観の時代でしょうし、自分がどうやって現状で受け入れられるかが大事な世界です。これから数百年後、あるいは千年後に能が生きていくためにはどうしたらいいかを考えて、それを仕組んだ人は他にいません。世阿弥は、それを仕組んでいる。

山本さんも私もお互いに、言語が大好きですよね。世阿弥も大好きだと思いません?

山本 思います(笑)。

安田 あまり知られていないんですけれど、世阿弥は、中国古典が得意で『論語』や『易経』を引用しているんです。当然ながら『和漢朗詠集』も読んでいますし。和歌も詠んでいて博識で、かつ、それをいまの舞台だけではなく、数百年先に投げていこうとした。

実は、世阿弥は役者としては大したことはなかったのではないかという研究者も今いらっしゃるんです。逆に言うと、『能』でも触れた世阿弥がやった一番すごいことは、天才に依存しないシステムを作ったことだと思っています。ゲームもそうですよね。

山本 まさにそうです。

安田 ゲームで遊ぶのに下手な人でも遊べるようにしないといけない。天才に依存しないシステムをつくろうと、世阿弥が考えたのはとんでもない先見性です。

山本 いま私はゲーム会社にいて、人材育成や組織のかたちのデザインの話をしています。そういう場所では、ときどきぽっと現れる天才的な人に頼っていると、その人がいなくなったときに続かなくなってしまうのですね。そうではない人たちでも仕組みがうまく回るように設計しないといけない。世阿弥はそれをやってのけた。

安田 一方でそうなると怖いのは、マニュアル化してつまらなくなることです。そうならないためのシステムも、またつくっている。

スローライティングのすすめ

山本 この対談の初回で、ゆっくり読むことをお話ししました。書くことについても考えておきたいと思うのですが。

安田 そうですね。英語の「グラフ」というのは「書く」の意味ですが、もとは「ひっかく」という意味です。書く=ひっかく。日本語の「書(か)く」も「ひっかく」からきています。

いまはパソコンも使いますが、何かものを考えるときや、例えば仕様書のようなものについては、紙になりますよね。

山本 ええ、紙を使います。

安田 「書く」という身体的な作業はやはり大事だと思っているんです。これは世代的なものなのか、いまだに自分の書いた原稿はプリントアウトしないと確認できないんです。

山本 私もそうですよ。

安田 あ、そうですか。

山本 紙にしないと目が滑るんです。

安田 「目が滑る」感じ、ありますね。

山本 紙の上では目が固定されます。相手が固定していてくれないと、こちらはどんどん変化するから困ります。コンピュータのディスプレーは、止まっているように見えても、1秒間に60回とか、30回とか書き換えが起きて変化しています。静止状態も含めて実はアニメーションしているのですね。変わるもの(表示)と変わるもの(人間)が組み合わさると、もう滑ってしまってやっていられない。

安田 なるほど、面白いですね。

山本 「書く」行為は、尖筆などでひっかいて、さっきの寒天でできた闇ではないけど、物理的な抵抗を覚えながら、線を書き、線を組み合わせて文字を織り成していく作業です。

謡のスローリーディングに対して、この過程をスローライティングと呼ぶとして、この速度が古の思考には必ずあると思うんです。

安田 『新約聖書』に「姦淫する女」がいて、みんなが石を投げます。イエスが「あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまず、この女に石を投げなさい」というくだりがありますが、イエスはその時何をしているかというと、ギリシャ語で「カタグラフォー」と聖書にあるんです。「カタ」というのは「下に向かって」、「グラフォー」というのは「書く」です。つまり、下に向かって何かをかちかちと書いている。しかもすぐ答えないんです。

スローシンキングをするんです。スローシンキングに大事なのは、身体的に下に向かって、何かをグラフォーすることで、この身体性は重要です。スローリーディング、スローシンキング、スローライティングというのは、全部重なっているのだと思います。

山本 そうですね。そして、それは自分の体の持つ、身の丈に合わせて何かをやるということなんでしょうね。

安田 そうですね。

山本 『能』で書かれている「能とAR(Augmented Reality、拡張現実)」についてはもっとお話ししたいですね。例えば、スマートフォンをかざすと、その現実世界の映像に何か情報が重なって見えるというAR、『ポケモンGO』というゲームが有名です。現実の風景にデジタルのグラフィックを重ねるという仕組みです。能とARとか、VRの話も、このなかでなさっていますが、そういうものは、まさに身の丈に合っていない領域で、そこは今後考えていかねばならない分野です。

そうした畑の人たちが、安田さんに話を聞きに来るのは、デジタルの、身体からどうしても離れていってしまうものを、どうやったら能のような身体作法や技の方向と結び付けられるかという関心からかもしれません。

それと、お話しくださった「見えないものを見えるようにする」技法や能舞台のような仕掛けを、デジタルの世界は欲しているのではないかと推察します。

安田 そうですね! その話をするともう止まらないんですけど。まさに、VRはハイ・スペック化していて、例えば機能性の高いGPU(Graphics Processing Unit)が必要になります。ところが、僕たちが、精神的にある状態になると、フォトリアリスティックじゃないものでもそれっぽく見えます。昔のTRGPの『D&D』(Dungeons & Dragons)とか8bitの『ウィザードリィ』(Wizardry)などはそうかもしれない。そう見える状況をいかにつくって、そしてフォトリアリスティックではないものをいかに楽しく見せるかというのは、これから大事になってくると思いますよね。

山本 おっしゃるとおりですね。漫画もそうですが、能はそれを本当にミニマムに、舞台、所作、面、光の当て方からすべてにおいてやっている。つまり、見せるものはミニマムでも、それを受け取った側の頭の中の解凍するところで、多様な状態を引き起こす。逆に現在のデジタル表現のように、情報量が多ければ解凍は楽にはなる反面、受け取る側の頭の中で爆発的に何かが起きるチャンスは、ひょっとしたら減っているかもしれません。

能はそれと逆で、少なく限定的に与えることによって、受け取る側に一気にいろいろなことが起きます。その仕掛けを能は650年間やってきているというお話ですから、まさにいまハイテクの最前線で、本当に必要な発想だと思います。

安田 そうですよね。いまはお客さんを、バカにしちゃっているのかもしれません。わからないだろうから、これだけやってあげる。「やってあげる」の一辺倒ではなく、「もうちょっと皆さんも勉強をして」とお願いするのが、たぶん能だと思います。

山本 無理にみんなに消費してもらうのではなく、ある敷居の高さを超えてこっちにやってきてくれた人にだけ見せる。すでに書かれていることですが、こういうかたちを取っているのは、さらに続いていくための仕掛けとして、今後のサバイバル方法のひとつの形でもありますね。何でもかんでもみんなにわかりやすく、というのではないやり方もいいと思います。

安田 普及ではなくて、僕は浸透という言葉を使っています。

山本 普及ではなく「浸透」ですね。この面白さをわかったら入ってくればいいというわけです。(了)

-

能 650年続いた仕掛けとは

安田 登/著

2017/9/14

-

投壜通信

山本 貴光/著

2018/9/4

-

-

安田登

1956(昭和31)年、千葉県銚子生れ。下掛宝生流能楽師。能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演も行う。また、日本と中国の古典に描かれた“身体性”を読み直す試みも長年継続している。著書に『異界を旅する能 ワキという存在』『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。 『おくのほそ道』謎解きの旅』『能 650年続いた仕掛けとは』他多数。

-

-

山本貴光

やまもと・たかみつ 1971(昭和46)年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。文筆家、ゲーム作家。「哲学の劇場」主宰。著書に『文体の科学』『「百学連環」を読む』『文学問題(F+f)+』『投壜通信』、共著に『脳がわかれば心がわかるか』(吉川浩満と)『高校生のためのゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎と)『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川と)、訳書にケイティ・サレン、エリック・ジマーマン『ルールズ・オブ・プレイ』、メアリー・セットガスト『先史学者プラトン 紀元前一万年―五千年の神話と考古学』(吉川浩満と共訳)など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 安田登

-

1956(昭和31)年、千葉県銚子生れ。下掛宝生流能楽師。能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演も行う。また、日本と中国の古典に描かれた“身体性”を読み直す試みも長年継続している。著書に『異界を旅する能 ワキという存在』『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。 『おくのほそ道』謎解きの旅』『能 650年続いた仕掛けとは』他多数。

対談・インタビュー一覧

-

- 山本貴光

-

やまもと・たかみつ 1971(昭和46)年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。文筆家、ゲーム作家。「哲学の劇場」主宰。著書に『文体の科学』『「百学連環」を読む』『文学問題(F+f)+』『投壜通信』、共著に『脳がわかれば心がわかるか』(吉川浩満と)『高校生のためのゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎と)『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川と)、訳書にケイティ・サレン、エリック・ジマーマン『ルールズ・オブ・プレイ』、メアリー・セットガスト『先史学者プラトン 紀元前一万年―五千年の神話と考古学』(吉川浩満と共訳)など。

対談・インタビュー一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら