2024年5月24日

「わけのわからないもの」の鎮魂

著者: 松家仁之

1977年、小説「桃尻娘」でデビューした橋本治さんは、以降、小説や古典の新訳、社会時評、評論、イラストレーション、ニットなど多種多様な作品を残し、多くの人を楽しませてきましたが、2019年1月29日、惜しまれつつ70歳でこの世を去りました。

その膨大な「仕事」を軸に生涯をたどる展覧会「帰って来た橋本治展」が神奈川近代文学館にて開催中です(2024年3月30日~6月2日)。開催を記念して行われた同展編集委員の作家・松家仁之さんによる講演、さらに橋本さんの実妹である柴岡美恵子さんを迎えた対談を採録。家族しか知らない貴重な橋本さんの姿から、編集者として橋本さんに教わったこと、展覧会の見どころまでをふたりが語ります。

こんにちは、松家と申します。よろしくお願いします。

今日は橋本治さんの実の妹である柴岡美恵子さんもいらっしゃっています。美恵子さんといろいろお話をするようになったのは、2019年1月29日に橋本さんがお亡くなりになってからのことです。亡くなったという知らせを受けてすぐに病院に行ったのですが、そこで初めてお会いして、その後もご葬儀や橋本さんの事務所の整理などがあり、折に触れてお話をするようになりました。今ではすっかり親戚のような気がしているのですが(笑)。長妹である美恵子さん、そして次妹の久美子さんと話をするようになって、初めて知った橋本さんの姿も多くありました。今日は後ほど美恵子さんにもご登壇いただき、対談という形でそのあたりのことをうかがおうと思っています。それまでは、私が新潮社の編集者をしていた時代に橋本さんとどう出会い、どのような仕事を共にして、橋本さんから何を学び感じたのか、ということをまずはお話したいと思っています。

はじまりは「大コラム」

私が新潮社という出版社に入社したのは1982年のことでした。ちょうどその頃橋本さんは、未完に終わった『少年軍記』という東大全共闘をモチーフにした長編小説に取り掛かり始めた頃で、翌83年には歌舞伎座からの依頼で「市川猿之助七月大歌舞伎 当世流小栗判官」のポスターを描いています。その原画は展覧会にも展示されていますが、本当になんという作品だろうと思います。傑作ですね。

新人の私が配属されたのは「小説新潮」という月刊誌でした。当時は妙に静かな編集部で、編集会議も「誰に、いつ、何枚」書いてもらうのか、という話しかしません。「ここでずっとやっていくのか」と重苦しい気持ちになりながら仕事をしていましたが、当時はまだ出版界の景気もよくて、臨時増刊を自由に作ってもいいという雰囲気がありました。

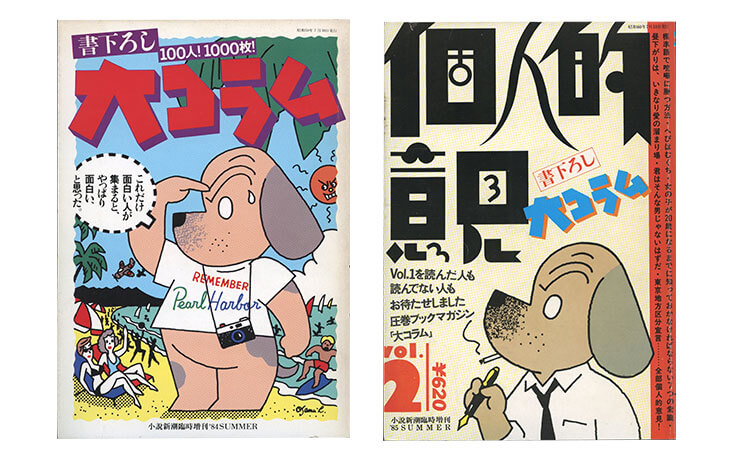

それで入社2年目に作ったのが『大コラム』(1984年7月10日発行)というタイトルの臨時増刊です。当時面白いエッセイを書く人が続々と出てきた時代で、その人たちに読み切りのエッセイを書いていただいてまとめたものですが、これが何だか妙に売れて、2冊目も作ってよろしいということになりました。ちょうど1年後に『大コラムvol.2 個人的意見』(1985年7月10日)を作り、そこに橋本さんにも寄稿してもらったんです。

そのコラムのタイトルが、「女の子が20歳になるまでに知っておかなければならない7つの常識」。今なら「不適切にもほどがある」なんて怒られるかもしれません(笑)。もちろん橋本さんのことですからいろいろなことがわかったうえで、あえてつけたタイトルだと思います。ここでは、その中にあるふたつの“常識”だけ読み上げますね。

「2 自分のどこかに問題があるなと思ったら、それはすべて自分のお母さんとどこかで関係しているということを知っておかなければならない」

「3 話の合う男の子は、その話の合う分だけ女の子なのだということを知っておかなければならない」

このふたつは、論というものではなく、橋本さん自身の実感みたいなものを述べていたんじゃないか、と今になって思うわけなんです。

エッセイは私が直接橋本さんに依頼したものではなくて、『少年軍記』を依頼した先輩編集者の鈴木力さんに依頼してもらって、いただいた原稿です。その後、私はすっかりこの臨時増刊というスタイルに味をしめて、「小説新潮」の仕事を続けながら、「マザーネイチャーズ」などの臨時増刊を作ることに夢中になっていきました。一方で橋本さんは、1984年にはフジテレビのイメージキャラクターを務めるなど、テレビに出たり、テレビドラマの台本も書いたり、イベントにも出たり、と一気に時代の寵児となっていきました。そんなこともあって、以降10年ぐらいはほぼ接点がなかったんです。

『宗教なんかこわくない!』と『ひらがな日本美術史』

次に橋本さんと接点ができたのは1995年のことでした。この年に橋本さんは『宗教なんかこわくない!』(マドラ出版)を刊行して、それが新潮学芸賞という賞を受賞しました。ご存じのように1995年というのは1月に阪神・淡路大震災があり、3月にはオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きた年です。私はその1~2年前に、「小説新潮」編集部から書籍を作る出版部に異動していて、新潮学芸賞の社内スタッフをしていました。今の小林秀雄賞の前身にあたる賞がこの新潮学芸賞です。

同じ年に、「芸術新潮」で連載していた「ひらがな日本美術史」を書籍化することになり、その担当になりました。そうして参宮橋の駅から徒歩10分ぐらいのところにある橋本さんの事務所に行って、毎回1~2時間話を聞くという日々が始まりました。バブル全盛の時代に橋本さんが多額のローンを組んで購入した、例のあのマンションです。

とにかく毎回楽しみでした。橋本さんの話は本当に面白いんですよ。事務所に行くまではわからなかったことが、橋本さんの話をずーっと聞いているとわかるようになって帰途に就く。毎回そんな調子でした。

テーマも広範囲で、政治から、宗教、美術、文学、経済まで、ありとあらゆるジャンルに及んでいましたし、不思議なのは橋本さんって一度も会社勤めをしたことがない人なのに、社内事情を話すと「それってこういうことなんじゃないの」なんて言い当ててしまう。だいたい「おっしゃる通り」なんです。2004年には『上司は思いつきでものを言う』(集英社新書)というベストセラーを書かれましたけど、この人にはわからないことなんてないんじゃないかって思ってましたね。

長らく私はそこで過ごす時間を「編集者の特権」だなんて思っていたのですが、考えてみると、橋本さんが書いていらっしゃる本の語り口と基本的にまったく同じなんですよね。それをライブで聴けるのは特別だったかもしれないけど、別に編集者だからとっておきの話を聴けたわけではなかったんだなと、最近は思うようになりました。

それともうひとつ、打ち合わせにしても、原稿の校正にしても、橋本さんって意外とあっさりしているんですよ。「これはどうでしょう?」なんて聞くと、ボソッとした声で「いいですよ」と返ってくる。「ここはこうじゃないとダメ」なんて我を張ることは一切ありませんでした。

「考える人」特集「橋本治と考える『女って何だ?』」

2002年4月、私は「考える人」という季刊誌を創刊しました。先ほど申し上げたように新潮学芸賞は小林秀雄賞として発展的に受け継がれて、この「考える人」が発表媒体になります。その第一回小林秀雄賞を受賞されたのが、橋本さんの『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』(新潮社)と斎藤美奈子さんの『文章読本さん江』(筑摩書房)です。

「考える人」創刊号の特集は養老孟司さんをフィーチャーして、創刊二号はぜひとも橋本さんにお願いしたいと考えていました。橋本さんと相談して、特集の内容はロングインタビュー「橋本治と考える『女って何だ?』」となりました。第一回小林秀雄賞を橋本さんが受賞して、その受賞インタビューも掲載されたから、たまたまなのですが、同じ雑誌に橋本さんのインタビューがふたつ掲載されることになったんです。さらに創刊号から「いま私たちが考えるべきこと」(現在は新潮文庫)という連載もお願いしていたので、三たび橋本さんが登場する号になりました。

このロングインタビューでは、珍しく橋本さんがお母さんについて語っていました。ひとことで言うと、厳しいお母さん。「教育ママ」という言葉がありましたが、橋本さんのお母さんは、勉強ができないと物差しでビシッと叩いたり、PTAにも積極的に参加なさっていたりで、迫力のある具体的な母親話が随分と出てきたんです。これは面白い原稿になるぞと思いながらまとめたのですが、校了近くになっても橋本さんから原稿が戻ってこない。珍しいな、忙しいのかなと思っていたら、校了間際、編集部のFAXに橋本さんからの戻しが届きました。

でも、それは赤字を入れた直しではなく、橋本さんの手書き原稿だったんです。つまり、こちらがまとめた原稿をぜんぶ反故にして、特集の約30000字の原稿をすべて書き下ろしてあった。しかもお母さんについての話がすべて消えているんですよ。これには仰天しました。話の骨子は変わっていないのですが、とにかくそこにお母さんはいっさい登場しない。

「よくわからないことは黙っていたほうがいい」

またすーっと飛んで、2009年。橋本さんは『巡礼』(新潮社)という長編小説を刊行します。この作品の初出は文芸誌の「新潮」です。それまで橋本さんはどちらかというとエンタメ小説系の雑誌に発表されることが多くて、「新潮」のような文芸誌に長編を発表するのは初めてだったと思います。それからいわゆる「昭和三部作」――橋本さんはこの言葉をあまり気に入っていませんでしたが――と言われるようになった『橋』(文藝春秋)を2010年1月に、『リア家の人々』(新潮社)を同年の7月に刊行します。

それから2018年刊行の『草薙の剣』(新潮社)に至るまで、橋本さんは自分を小説家なんだと強く意識していた時期だと思います。少し遡りますが、2004年刊行の『蝶のゆくえ』(集英社)で柴田錬三郎賞を受賞されたとき、「小説で賞が取れたのが嬉しい。自分はやはり小説を書いていきたい」と宣言されたことも、忘れがたい記憶として残っています。

2010年に私は新潮社を退職しましたが、その後も、橋本さんが免疫系の難病(顕微鏡的多発血管炎)で入院したときや、上顎洞がんの手術をされた後もお見舞いに行って話をしました。印象に残っているのは後者のときで、ちょうど新潮社が発行する月刊誌「新潮45」に掲載された、LGBTには生産性がないというような文章をふくんだ寄稿が問題となっていた頃で、結果的に同誌は2018年の9月に休刊という名の廃刊に追い込まれました。

その翌月、お見舞いにうかがうと、橋本さんは点滴のスタンドを自分で引きずりながらエレベーターホールまでいらして、自販機で飲み物を買って、大手術の後でもふるまいは淡々とされていました。「新潮45」の話になると、橋本さんがこう言ったんです。

「よくわからないことは黙っていたほうがいいっていうことだよね」

この言葉は、私にとって一番印象に残っている最後の橋本さんの言葉です。そして橋本さんは、その約3か月後、2019年1月29日にお亡くなりになりました。

世界はわからないもの

「新潮」編集部から依頼があり、2019年4月号に私は橋本さんの追悼文を寄稿しました。そこには橋本さんと大学時代からの50年来の友人、森川那智子さんによる弔辞――これが素晴らしかったので森川さんにお願いをして再録の許可をいただきました――と、冒頭に申し上げたように妹の美恵子さんからうかがった橋本さんのお話などをまとめて、追悼文としました。そこでも厳しかったお母さんの話があって――美恵子さんは冗談めかして楽しくお話をされるのですが――ああ、やっぱりそうだったのかと思うこともありました。

これはその後になって気がついたことなのですが、2017年に刊行された精神科医の高橋和巳さんが書いた『消えたい 虐待された人の生き方から知る心の幸せ』(ちくま文庫)という本があって、その文庫版の解説を橋本さんが書いているんですね。ここにもお母さんのことが鮮明に書いてあります。少し引用しますね。

その日の夕方、母親は「来るんだよ!」と言って私の手を引っ張ると、家の外に連れ出しました。母親が突然逆上するのはいつものことで慣れていましたが、その時は「どこに連れて行かれるんだろう?」と思ってこわくなりました。

連れて行かれたのは、家の近くにあった百坪ほどの広さの空地です。夏の終わりの空地にはススキのミニチュアのような夏草が一面に茂って、そこにトンボのミニチュアのようなウスバカゲロウが何羽も何羽も飛んでいます。薄紫の夕靄が辺りを覆って、空地の向こうにはよく遊びに行っていた田村さんの家の門灯の光が、明るく点っていました。

その光景があまりにも美しいので、私はただ「きれい――」と思って突っ立っていました。すると、隣に立っていた母親が私を急き立てるように、「ほら、捕まえるんだよ!」と言って草むらの中に入って行きました。「ウスバカゲロウを手で捕まえろ」と言っているらしいのです。

私は、草むらの中に入って透明な羽を持っているウスバカゲロウを追い散らしている母親を見て、「違う」と思いました。

この文章にあるように、橋本さんは幼い頃、お母さんによく叱られたようです。叱られるたびに、「自分にはなにか問題があるのかもしれない」と思って、でも、それがなにかわからない。それが当時の橋本さんの気持ちだったようです。

もうひとつ、母の日に小学校5年生の治君がカーネーションを一輪買ってお母さんに贈ると、お母さんは「なんだこれ?」と言った。そこで橋本さんは「妙にサバサバした気分になりました」と書いています。

やっぱりこの頃の橋本さんは、世界というものは自分を包摂してくれるものじゃなくて、何かわからないものに見えたんじゃないかという気がします。橋本さんって、世界がどういう成り立ちなのかということをあらゆるジャンルにわたって考えたり調べたり、それを人に伝えるということをしていた書き手だと思うのですが、そのひとつの原点がここにあるような気がしています。

この解説を読んだとき、私は小林秀雄の書いた文章をふと思い出しました。小林秀雄は二度ほど同じようなことを書いています。「私という人間を一番理解しているのは、母親だと私は信じている。母親が一番私を愛しているからだ」というような。

橋本さんのお母さんからすると「そのとおりよ」と思われるかもしれません。でも子供の立場として橋本さんは、小林秀雄と真逆の感じ方をした可能性があるのではないか、そんなことを考えてしまいます。

「わけのわからないもの」を鎮魂する

そろそろ終わりにいたしますが、橋本さんの『大江戸歌舞伎はこんなもの』(2006年、ちくま文庫)という本のあとがきに、橋本さんが自分のことを言っているんじゃないかと思うくだりがあるので、ちょっと引用しますね。

江戸の歌舞伎という「なんだかよく分からないもの」は、素晴らしいことに、徹底して「なんだかよく分からないもの」です。中途半端なボロを出しません。「中途半端に理解される」ということに関しては、鉄壁の守りを構築しています。中途半端な説明を阻んで、そんなことを望む人間には「野暮」という言葉をつきつけます。なんて素敵なんでしょう。

きっと今日の私の話も、橋本さんは「野暮」と言いながら聞いているかもしれません。

ただ、小説家としての橋本さんの仕事に通底するもの――それは「わけのわからないものを鎮魂する」ということではないかと私は考えています。

『巡礼』も『橋』も『草薙の剣』もそう。とりわけ『巡礼』の主人公は、ごみ屋敷に住んでいて、周囲から見ると不気味でわけのわからない人物です。橋本さんは、そんな迷惑な存在を主人公に選び、彼がどのような人生を歩んできたのかを丹念に追う。ごみ屋敷の住人は途中から一切言葉を発しなくなってしまいますが、それが最後にどう救済されるかということを見事に描いた作品です。

橋本さんが言うように「中途半端な説明は野暮」かもしれないけど、『巡礼』という作品は、ひとりの人物が子供の頃からどのように働き始めて、ごみ屋敷の住人となったのか――その瞬間までを描き切っています。「わけのわからない」ことを「わけがわかる」ように描いた。そのことこそが大変な仕事ではないかと私は思っています。本当に救いのないような世界の話なのに、最後にほのかな光のようなものを感じられる。橋本さんは、そんなすばらしい仕事をたくさん残されたのではないでしょうか。

ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』

最後にもうひとつ、橋本さんについては「わけのわからない」ことがあって、それは『鐘の鳴る丘』という戦後2年ほど経って製作されたNHKのラジオドラマについてです。当時ほとんどの国民が聞いていたんじゃないかというぐらい人気だったそうで、戦災孤児が鐘の鳴る丘の上で共同生活を送る日々を物語として描いたドラマです。

このテーマソングが「とんがり帽子」で、橋本さんはこの歌の四番についていろいろなところでよくお話になります。私が事務所を訪ねたときも、この歌詞の話をされました。そして歌詞の四番のフレーズを朗読しようとすると、必ず涙ぐまれるんですよ。

その四番のところを引用しますね。

おやすみなさい 空の星

おやすみなさい 仲間たち……

鐘が鳴ります キンコンカン……

……ちょっとこれ以上読めないですね。

ごめんなさい。

ちょうど時間になったので、美恵子さんに助けてもらいます。

(対談に続く)

*協力:県立神奈川近代文学館

「帰って来た橋本治展」

【会期】

2024年3月30日(土)~6月2日(日)

休館日:月曜日(4月29日、5月6日は開館)

【開館時間】

午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)

【会場】

県立神奈川近代文学館第2・3展示室

【観覧料】

一般700円ほか

【特設ホームページ】

https://www.kanabun.or.jp/exhibition/19579/

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら