2024年5月24日

昨日にまさる今日よりも、明日はもっと倖せに

1977年、小説「桃尻娘」でデビューした橋本治さんは、以降、小説や古典の新訳、社会時評、評論、イラストレーション、ニットなど多種多様な作品を残し、多くの人を楽しませてきましたが、2019年1月29日、惜しまれつつ70歳でこの世を去りました。

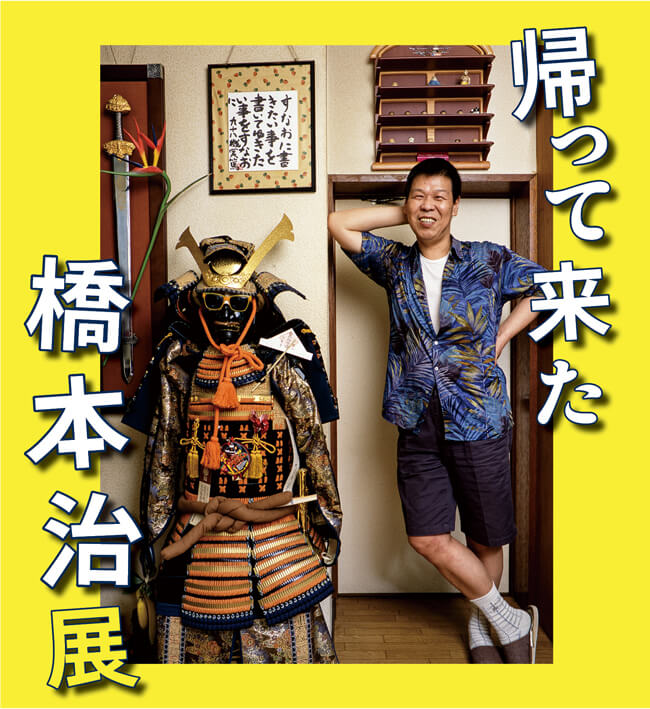

その膨大な「仕事」を軸に生涯をたどる展覧会「帰って来た橋本治展」が神奈川近代文学館にて開催中です(2024年3月30日~6月2日)。開催を記念して行われた同展編集委員の作家・松家仁之さんによる講演、さらに橋本さんの実妹である柴岡美恵子さんを迎えた対談を採録。家族しか知らない貴重な橋本さんの姿から、編集者として橋本さんに教わったこと、展覧会の見どころまでをふたりが語ります。

(講演より続く)

「お兄ちゃんって偉い人なのね」

松家 ちょっと美恵子さん上がってきてください。

柴岡 こんにちは。親戚のおばさんです(笑)。

松家 橋本治さんの妹さんである、柴岡美恵子さんです(会場拍手)。美恵子さんも結構泣き虫ですよね。

柴岡 いや、めったに泣かないです。

松家 嘘ですよ。何度も泣いてますよ。

柴岡 いや、泣くというよりは胸が詰まるという感じ。先ほど松家さんがラジオドラマ『鐘の鳴る丘」のテーマソング「とんがり帽子」の歌詞を引用して言葉に詰まった瞬間も、胸がグッとなりました。

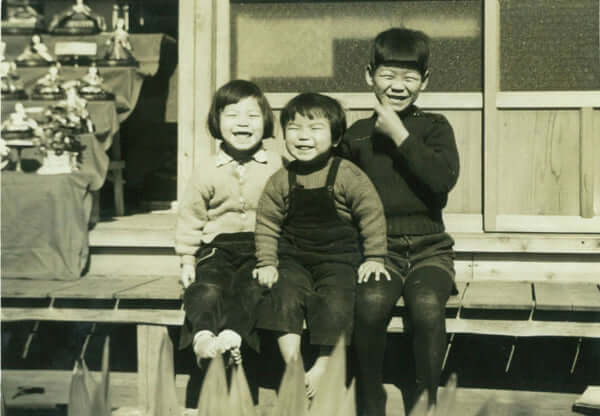

松家 ちょっとヘビーな話をしてしまいましたが、これからは楽しい話もいっぱいできたらいいなと思っています。橋本さんと美恵子さんは何歳違いでしたか?

柴岡 学年で三学年違って、下の妹である久美子はさらにその二つ下です。今でも妹は兄のことを「治先生」とか言うんですけれども、私はずっと「お兄ちゃん」(笑)。お兄ちゃんが偉い人なんだなあと思ったのは、何かの表彰式のときにお車が家まで迎えにきたんですね。そのときに「お車が参りました」なんて言うから、「ええっ!?」と思って、横で支度をしている兄に「お兄ちゃんって偉い人なのね」と言ったら、「そうだ。俺は偉いんだ」って。本当にそういう人なんですよ。偉さを感じさせない。

柴岡 先ほど松家さんの話で、母がお兄ちゃんを物差しでビシッと叩いたという話がありましたよね。あれもお尻どころじゃないんですよ。こめかみあたりをピシッと叩く。とにかく母は教育熱心だったから……。

松家 途中で家庭教師もついたんですよね。

柴岡 家庭教師は、小学校5、6年生になってからじゃないかしら。1、2年生の頃は、店番しながら母が勉強を見てくれたんです。「ここからここまで漢字の書き取りをしておきなさい」って。母がお客さんの相手を終えて戻ってくると、消しゴムじゃなくて唾をつけてこうやって消して、また書かせる。なかなか厳しかったですね。お兄ちゃんが盾になってくれたので、私にはそれほどではなかったけど。

先ほど原っぱでの虫捕りの話も出ましたよね。どちらかというと、原っぱは私の専門(笑)。母に言われなくても、勝手に行って虫を捕ってきちゃう。兄はそうではなくて、近所でもどちらかというと銀行員やサラリーマンの子供がいる家に行って、私はわんぱく大将がいるような別の横丁で遊んでいました。

松家 橋本さんは「学校に行ったら身動きも出来ないような子供だった」と書いています。これは低学年の頃だと思うのですが、別に人見知りをしているわけではないんですね。

柴岡 そうだと思いますよ。お店番をして、お客さんの相手もしていましたから。銀行員のところの女の子と仲が良くて、兄はそっちでおままごと。私は別のところで、チャンバラごっこ(笑)。母の中では、兄と私で反対になればいいのにと思っていたと思いますけれどもね。

「昨日にまさる 今日よりも 明日はもっと 倖せに」

柴岡 母には妹が二人いまして、その叔母たちが兄をとてもかわいがっていました。母が兄を産んだのが22歳ぐらいですから、その妹たちはまだ若くて独身。もともと杉並の和泉で店をやっていて、兄が3歳のときに世田谷の代田に引っ越しました。父は杉並の店に行くときに兄だけを連れて行って、そうすると叔母や祖母が兄の相手をしてくれる。先ほどのラジオドラマ『鐘の鳴る丘』も、きっと彼女たちから聞かされたんだと思います。

松家 美恵子さんのおかげで、今ならちゃんと読めそうなので四番の歌詞を最後まで引用しますね。

おやすみなさい 空の星

おやすみなさい 仲間たち

鐘が鳴ります キンコンカン

昨日にまさる 今日よりも

明日はもっと 倖せに

みんななかよく おやすみなさい

この「昨日にまさる 今日よりも 明日はもっと 倖せに」というところで、橋本さんは涙ぐむんですよ。それは橋本さんの小説の根幹にあるものだとも思うんです。『桃尻娘』シリーズ(1978~1990年、講談社)のラストでも、港の見える丘公園から海のほうを見て、あの橋の向こうに希望があるみたいな終わり方をするじゃないですか。戦後生まれの作家で、未来に希望が持てるかもしれないと小説のエンディングに書いた人って、あまりいないと思うんですよね。そこがやっぱり橋本治という小説家のちょっと際立った部分なのかなと。

「お兄ちゃんのやることは本当に変なの」

松家 男の子は中学2、3年生ぐらいになると、急にむっつり黙っちゃったりとか、ややこしくなるケースがありますが、橋本さん、そういう微妙な時期はなかったんですか?

柴岡 感じませんでしたね。その頃もいつも私は兄にくっついて遊んでいました。むっつりも全然なくて、こっちに寄ってきては、何かわけのわからないことをペラペラッと言って、フーッとどこかに行っちゃう(笑)。いつもそういう感じ。

松家 高校は、都立の豊多摩高校に行くわけですよね。谷川俊太郎さんも宮崎駿さんも豊多摩高校。当時の東京の西側の都立高校は都立西高がトップで、その次ぐらいに豊多摩高校があったと──当初は中学の先生に豊多摩は難しいと言われたんですよね。

柴岡 はい。先生に「橋本君は豊多摩は無理だよ」と言われたらしいんですよ。だけど受けちゃう。それで入っちゃう。よくわからない(笑)。

松家 当時からすごい集中力があったのでしょうか?

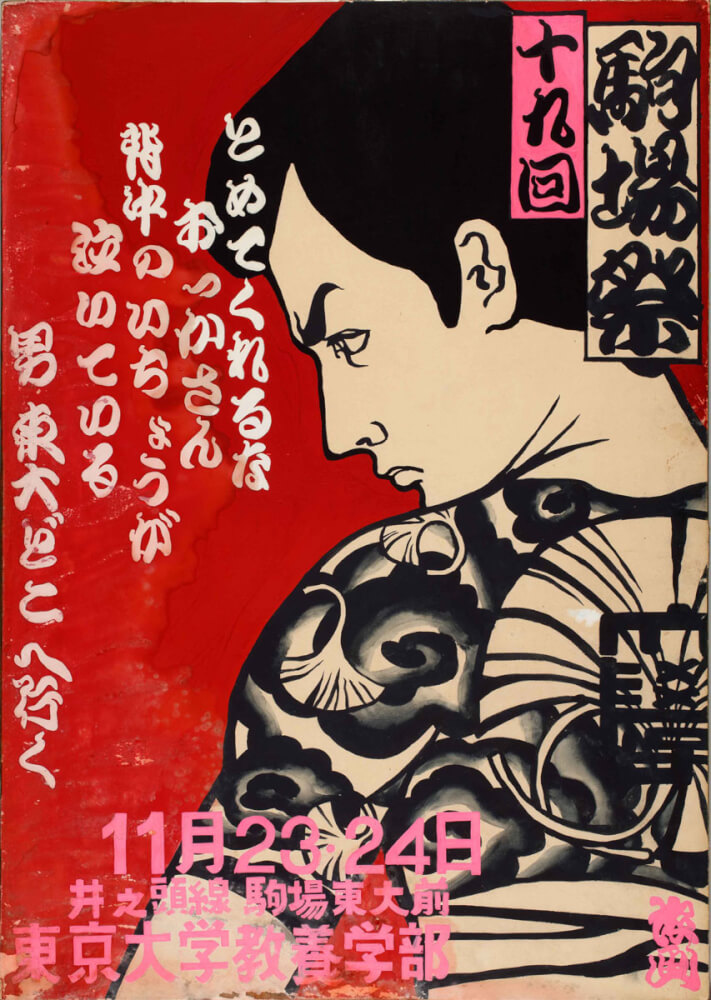

柴岡 そうだと思いますよ。だって、この展覧会に展示している作品も全部そうでしょう。ポスターでもセーターでも。始まっちゃうと、ダーッといくからね。例の東大駒場祭のポスターも、人知れず描いていましたから、ずーっと自分の部屋で。たまたま私が廊下をスーッと通ったときに、「おい、できたぞ」と言って、ガラガラッと襖を開けて見せてくれたのが、あのポスターだったんです。

松家 そうなんですね。

柴岡 うん。それで私は、何かすばらしいとか感想を言えばいいのに、「えっ、変なの」って(笑)。だって変でしょう、あれ。普通の人が見たら。

松家 それはすごい褒め言葉だったんじゃないですか、橋本さんにとっても。満足したかもしれない(笑)。

柴岡 そうなのかしらね。私はいつでも「えっ、変なの。お兄ちゃんのやることは本当に変なの」って感じ。すべてそういう感じで受け取っていました。この展覧会についての取材を受けたときも、「橋本さんが子供のときに、何か芸術的なセンスを感じる面はありましたか?」なんて質問されたけれども、「えーっ」とか思っちゃった(笑)。だってそういうことはなかったもん。なかったもんと言ったら変だけど、私が鈍いのかもしれないけど、そんなものはなかった。

松家 大学進学にあたって、橋本さんはお父さんに「東京藝大を受けたい」と言ったとうかがいました。

柴岡 そう。それで父が「おまえ、それで食っていけるのか」って。

松家 それであっさり引き下がったわけですか?

柴岡 そう。あっさり。で、「じゃあ東大にしよう」(笑)。東大なら誰も文句が言えないだろうって。

松家 先ほどの講演で、あまり橋本さんは我を張らない、「いいですよ」というのが口癖という話をしましたが、お父さんに藝大進学を反対されて、あっさり「東大にしよう」と思ったのはなぜでしょう。絵を描くことには高校生の頃から思い入れがあったはずだし、本当はものすごくこだわりの強い人なのに、そのこだわりをあまり外には出さないんですかね。

柴岡 人の話を聞いて自分が答えを出すまでに、何だろうなあ、宇宙のように自分の思想がバーッと駆け巡るんじゃないかなと思う。そこからポツンと星を拾っていくような感じで、ポンッと答えを出してくるんじゃないかなと思うんです。

松家 私も全く同じことを思っていました。今「ChatGPT」という生成AIがあるでしょう。あれと似ていて、橋本さんも瞬時に答えが出る。何の迷いもなく、大体1~2秒で解決策を提示してくる。それも橋本さんにしか出せないような答えを、瞬時に出す人でしたよね。

冗談ばかりの兄妹

柴岡 とにかく兄は私に本当に変なこととか楽しいことしか教えてくれなかった。『エクソシスト』の話とか(笑)。

松家 ちょっと驚いたのですが、部屋に入ってきたら次妹の久美子さんを驚かせようと、橋本さんと美恵子さんで『エクソシスト』の真似をしますよね。首をぐるんと後ろに回したり、ベッドの上でエビが跳ねるようにして飛び上がったりする場面の再現(笑)。

柴岡 そうそう。私と兄が先に二階に上がり、電気を全部消して、妹が上がって来るのを待つんです(笑)。

松家 気になって調べたのですが、映画『エクソシスト』の日本公開は1974年7月なので、そのとき橋本さんは26歳なんですよ(笑)。

柴岡 私たち20代でそんなことをやっている。バカですね(笑)。

(会場の久美子さん) そんなのもっと昔からです。小学校のときから二人はつるんでいて、私がすごく怖がりで泣き虫だったから面白くてしようがないのね。

松家 その餌食になっていたんですね。

(会場の久美子さん) 『エクソシスト』の前売り券を持っていたのですが、二人のせいで怖くなって観に行けませんでした(笑)。

柴岡 ごめんなさい(笑)。私の友達にも「あんたたちさ、畳の部屋で回転レシーブやってたよ」って言われたことがある。それに兄は赤塚不二夫が大好きだったので、辞書の1ページ1ページにダヨーンのおじさんやニャロメを描いてパラパラ漫画にしたり、ダヨーンのおじさんの真似をしたりするんですよ。それを見て、私が笑うの。そうすると「おまえは何度も同じことで笑うな」って。本当にそう。変なこととかおかしいこと、それしか私は教えてもらってない。

商店の息子として

松家 もともと橋本さんのお父さんは、お母さんの家がやっていた福井屋という和菓子屋に婿養子に来て、跡を継がれたんですよね。屋号にあるように橋本家は福井にルーツがあって、お父さんも福井の出身。一時は住み込みの人をあわせて12~13人の大所帯だったと聞きましたが、それはどんな感じの生活だったのですか?

柴岡 どんな感じって、普通の感じ(笑)。段々と人が増えて来て、家も建て増したり、建て替えたり。食事も全部作るので、私も手伝わされました。

松家 従業員の方々と一緒に御飯を食べたりもしていたんですか?

柴岡 従業員が先に食べてから、私たち家族はその後でした。だから大きなガス釜が二つぐらいあったかな。

松家 橋本さんが薪を焚いたり、そういうことも手伝っていたんですよね。

柴岡 そうです。当時はお風呂が薪でしたからね。お兄ちゃんも薪を入れてお風呂を沸かしたりしていましたよ。店は、アイスクリームの卸をやっていましたから、2トントラックがドーッとやって来る。「治!」って呼ぶと、「はーい」とか言って手伝うみたいな。

松家 もともと和菓子屋だった福井屋からちょっと離れたところで、橋本さんのお父さんが別の店を持って、アイスクリームの卸などをやっていて、やがてその福井屋にお父さんたち家族が合流して、以降は橋本商店になる。

柴岡 そうです。

松家 お店は、橋本さんが大学生ぐらいの頃までに少しずつ縮小していって、住み込みの人も段々といなくなってくるわけですね。

柴岡 その頃はもう住み込みの人はいません。通いの従業員が2~3人残っていましたね。

松家 そんなときに、お母さんが店の一角で喫茶店を始める。

柴岡 はい。それは母のアイデアです。橋本商店だけでやっていくのが厳しくなったので。父が保証人になって借金を背負っちゃったりしたんですね。

松家 結果的に騙されちゃったみたいな話ですね。

柴岡 そうそう。父は本当に人がいいから。いろいろな付き合いの中で断れなかったんじゃないかな。でも、喫茶店は結構流行ったんですよ。それで気を良くして改装したり、母はなかなかやり手なんです。

松家 私は『巡礼』という小説には、橋本さんが橋本商店での暮らしのなかで見聞きしていた暮らしや時代の変化が、かたちを変えて描かれている気がするんです。『巡礼』の主人公とお父さんはまったく重なりませんが、時代の波にさらされる商店の運命をあれほど見事に描くことができたのは、橋本商店での経験が少なからず影響を与えたのでは、と想像するんですね。

兄のセーターと父と観た『ファンタジア』

柴岡 今日着ているセーターは、兄が編んだものです。

松家 ピンクパンサーですね。

柴岡 兄は編んだものをみんなにあげちゃうので、私も一枚ほしいと言ったら、これをくれたの。私が10代後半の頃で、そのときは着ていたけど、しばらくずーっとタンスにしまってあったのですが、こんな日の目を見る機会もそうはないので、最初で最後と思って着てきました。今日はちょっと暑いけど(笑)。

松家 すごく似合っていますよ。

柴岡 ありがとうございます。編み目が細かくて本当にしっかりしているんです。裏もきれいに糸の始末をしてあって。だから全然突っ張らない。すごいですよ。

松家 ピンクパンサーで思い出したのですが、映画を愛していた橋本さんが体調を崩されたあと、とくに大切なDVDやCDを選んで、事務所から家に持って帰ってきたそうですね。そしてご覧になっていたのがディズニーの『ファンタジア』だった。橋本さんは幼い頃に札幌でお父さんと一緒に『ファンタジア』を観ていらしたと。

柴岡 父の親戚が小樽にいたんです。兄を連れて小樽を訪ねた帰りだったと思いますが、札幌で『ファンタジア』を観て、すごく感動したんじゃないのかしら。当時は映画もミュージカルが好きで、サントラ盤のレコードをずっと聞いていました。勉強しているときなんかもずっと。一日中音楽をかけながら、勉強したり、編み物をしたり、同時に三つぐらいのことをしていましたね。

松家 お父さんも映画や音楽がお好きだったのですか?

柴岡 父はもっぱらチャンバラです。父は兄と私をチャンバラ映画によく連れて行ってくれました。

松家 お母さんも歌舞音曲がお好きだったんですよね?

柴岡 うちの母も好きでしたよ。宝塚もよく観ていました。その当時流行った江利チエミ主演のミュージカル『マイ・フェア・レディ』とか、「脱線トリオ」の八波むと志とか。

松家 橋本さんがエンターテインメント好きのご両親の影響も受けていた、というのは自然な成り行きだったかもしれませんね。

柴岡 東大に行っているときに、母にくっついて一緒に小唄の稽古にも行っていました。変わった人だなと思いましたね。

松家 橋本さんはお母さんにビシビシ教育されていたという話がありましたが、中学生以降はどうだったんですか?

柴岡 その頃はもう母があまり口出しすることはなかったと思います。小学校のときは腎臓を患って学校を休んでいたけど、それ以降は割とエンジョイしていたと思います。病気のこともあって、体力的に引け目を感じているようなことはあったかもしれないけど。

松家 ご両親はかなり心配されていたでしょうね。

柴岡 そうだと思いますよ。ただ母の心配というのは、普通の人とちょっと違う。表現の仕方が「ああ、よしよし」というのではなくて、治った先を見据えて「今はこうだけど、もっと頑張れ!」という感じだから。それは兄も大変だったと思います。それでまたこの妹でしょう(笑)。

松家 橋本さんは一浪して東大に合格されました。そのときお父さんは、実は複雑な気持ちもあったのではないかと思ったのですが、どうでしょうか。藝大受験をやめても、東大に受かってしまって、この店は自分の代で終わるな、と思われたかもしれないですね。

柴岡 うーん、父は何事に対しても黙々とやっていましたよね。本当に怒らない。それに出張や旅行に行くと、必ず私たちにお土産を買ってきてくれたんです。それに対して母は、先ほど話に出た母の日のカーネーションみたいに「こんなもの」なんて言うのですが、私たちはもちろん大喜び。それを見ているから、兄も私と妹に必ずお土産を買ってきてくれました。

松家 それで思い出したのですが、橋本さんが人気者になって稼いでいたとき、正月でしたかお重に……

柴岡 現ナマがいっぱい(笑)。現金を詰めたお重を母に渡したんです。

松家 それは遊びというか冗談としてですか?

柴岡 どうでしょう。母の一番の好物が現金だと思ったんじゃないかな(笑)。

柔らかいけど強い意志

松家 今回の展覧会の展示を見ていただければわかると思うのですが、橋本さんの仕事量は凄まじいのひとことです。妹から見て、ああいった橋本さんのエネルギーはどこから来るものだと思いますか?

柴岡 小さいときから兄がやっていることを見ると、とにかくジッとしていないんですよ。常にいろいろなことをしている。創作のエネルギーはもともとあったと思います。絵を描いたり、セーターを編んだり。それがやがて文章、そして小説になった。「絵は描くのが大変だから小説にしたんだ」と言っていたこともありました。

松家 文字にするほうが大変じゃない、ということだったんでしょうか。

柴岡 そう言っていました。何だろう、我が家が商売の形を変えていったように、兄もそのあたりは自然に身についていたというか、柔軟だったんじゃないかな。

松家 2010年に免疫性の難病にかかられたとき、新宿の病院にお見舞いに行きましたが、とにかく淡々としているんですよ。我が身を嘆くわけでもなくて、いつもどおり。そのあたりの変わらなさというのは、本当に橋本さんらしいなと思って。

柴岡 難しい名前の病気だったでしょう(顕微鏡的多発血管炎)。「俺、難病になったんだ」って喜んでいましたよ。こんな難しい名前は覚え切れないって。

松家 難病認定を受けたという話は、半分面白い話をするような感じでおっしゃってはいましたけれども、かなりきつかったはずですよね。でもそれを外には出さない。

柴岡 それはきついですよ。私もときどきお見舞いに行きましたが、誰に会うとかスケジュールがびっしり書いてあって、合間には原稿も書いていました。本当に暇がないというかね。

松家 その後、2018年に上顎洞がんが見つかって、しかもステージⅣだった。いきなり厳しい状態になってしまって。それでもお見舞いに行くと、同じように淡々としていらっしゃる。もちろんいろいろ思うところはあったと思いますが、あの動じない感じというのはなかなか誰でもできることじゃない。

柴岡 私も病院で看護師さんから「昨日の夜もトイレから戻ってくるときにちょっと転んだんですよ」と言われたことがあるけど、兄はそういうことを絶対私には話さなかった。

松家 心配させまいとして。

柴岡 顔に腫瘍が見つかったわけですから、手術するとやはり見た目は変わってしまうわけです。それも兄は我関せずという感じでした。私が気を遣って帽子を買って渡しても、「何でこんなものを被らないといけないんだ」と平気でしたね。

松家 顔を手術するわけですからね。手術後にお会いして「大変だったんだな」と思いました。しかも橋本さんは絵を描く人じゃないですか。それも細かいディテールをゆるがせにしない人だから、手術後に自分の顔を見て思うこともあったはずです。それでも、私にはその様子をおくびにも出さない。発語にしてもそれまでどおり流暢というわけにはいかず、7割ぐらいしか聞き取れない状態だったのですが、それもあまり気にしない、普段どおりの橋本さんがそこにいました。

柴岡 とにかく他人に迷惑をかけたくないという人なんですよ。妹の私にも、これをやれとか、あれをやれとか絶対言わない。私が「こうしようか」と言っても「いい」という感じだったから、ともかく自分のことは自分でする。その意志をすごい強く持っていましたね。柔らかい人だけれど、強い意志がある。それは本当に感じましたね。

亡くなってから教わったこと

松家 橋本さんがお亡くなりになって、美恵子さんはじめご家族が橋本さんの作品や遺品を神奈川近代文学館に寄贈されるという決断をしていただきました。今回の展示はかなり広い会場なのに、文学館の担当者によると「これでもお預かりしたものの四分の一」だとか。展示されたものを見て私が感動したのは、先ほど『ファンタジア』の話が出ましたが、ディズニーのファンクラブの会員証です。しかも30番台というごく初期のもの。美恵子さんも久しぶりに見るものもあったと思うのですが、展示をどうご覧になりましたか?

柴岡 私も兄が亡くなってから初めて見たものがほとんどです。いつだか松家さんが「こんなに残っていると思わなかった」とおっしゃいましたが、これは引き継いでいかなきゃいけないと思って文学館に全部残していただいたんです。

松家 本当に驚きました。参宮橋のマンションを処分する前にうかがって、この事務所の感じはもう二度と見られなくなるんだ、としんみりしたんですが、パンフレットの表紙にも写っている甲冑や武者小路実篤の偽色紙なども全部、こうして展示されている。「ファラオの間」と書かれた書斎の扉まで外して持ってくるなんて、神奈川近代文学館はなかなかやりますよね(笑)。それも橋本家の皆様の英断があってこそ。一読者としても感謝申し上げたいなと思います。

柴岡 いえいえ、とんでもないです。兄が残していったものですからね。皆さんに見ていただけると兄もとても喜んでいると思います。

松家 そろそろ時間となりましたが、橋本さんについてこのことを話しておきたいということはありますか?

柴岡 そうですね。兄が亡くなってから、ああ、こういうことだったんだと教わることが多くて。例えば、葬儀は私が施主を務めましたが、兄は葬式のことは何も言ってなかったから「これでいいのかな?」と悩むことも多くて。でも、お葬式の数か月後、兄の本棚を整理していたら「月刊住職」という雑誌を見つけたんです。それをパラパラとめくっていたら、「お葬式でお経をあげるお坊さんは3人ぐらいいたほうがいい」なんて書いてあった。兄の葬儀でも、菩提寺の住職がお坊さんを3人呼んでくれていたんです。

松家 あのご住職の法話はとても印象に残っています。

柴岡 はい。それまで私はそんなに兄の本を読むことがなくて。そう言うとファンの方に怒られてしまうかもしれませんが、何だろう、いつもファニーにしている兄の裏側にこんなことがあったのかと思うと、とっても悲しくなっちゃうのね。私にとっての兄はそうだから。それで、あまり兄の本を読めなかったんだけど、亡くなって少しずつ読むようになって、今さらだけど、まだまだいろいろと教わることがあるなと思っています。(了)

*協力:県立神奈川近代文学館

「帰って来た橋本治展」

【会期】

2024年3月30日(土)~6月2日(日)

休館日:月曜日(4月29日、5月6日は開館)

【開館時間】

午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)

【会場】

県立神奈川近代文学館第2・3展示室

【観覧料】

一般700円ほか

【特設ホームページ】

https://www.kanabun.or.jp/exhibition/19579/

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 柴岡美恵子

-

1950年、橋本家の長女として生まれる。橋本治は3学年上の兄。2歳下に次妹の久美子がいる。

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら