2020年10月21日

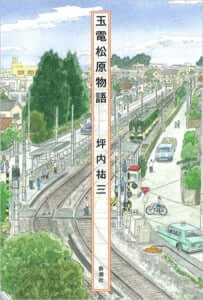

坪内さんがどうしても書きたかった物語

著者: 江木裕計

期せずして坪内祐三さんの最後の著書となった『玉電松原物語』はいかにして書かれたか――坪内さんの長年の担当編集者であり、本作にも「UK君」として登場する新潮社・江木裕計が綴る執筆秘話。

そのタイトルを耳にしたのは、いつのことだったか。おそらく神保町か、新宿の酒場での雑談の中で、坪内さんの口から囁かれたように記憶している。しかしその囁き具合はあまりにさりげなく自然であり、『源氏物語』とか『竹取物語』のように、遠い昔に書かれた作品ではないかと思わせるニュアンスがあった。こうなると、ストレートに「それ、何でしたっけ」とは聞きにくい。何年かの間、『玉電松原物語』は、内容はよくわからないが、坪内さんによって書かれるはずの作品として、私の頭の中に留め置かれた。あとから知ったことだが、坪内さんは何年も前から、担当編集者や知人に対して「いずれ必ず『玉電松原物語』を書く」と予告していたようだ。

「玉電松原物語」、当初はどこかの月刊誌で一回二十枚ぐらいの連載をやろうかと思っていた。

しかし『新潮45』や『小説現代』で別の連載を行ない、いつの間にか歳月だけが過ぎていた(その間『文藝春秋』や『本の雑誌』などに予告的文章を書きそれに反応してくれる人たちがいたというのに)。

四年前、二度目のお勤めとして小説新潮に舞い戻り、ようやくこの作品の執筆を依頼できる状況となった。それまで他誌に書かれていないことを確認すると、ご本人に「あれをそろそろ」と水を向け、初めて内容について確認した。もちろん玉電松原がかつての坪内さんのご実家の最寄り駅だということは承知していたが、タイトルには「物語」と付いている。「ええと、今回はあれですか。フィクションというか、小説的な要素が入ってくるんでしょうかね」と、おそるおそる尋ねると、坪内さんはふふふと笑い、自分が育った松原の町のことを書いておきたい、フィクションではないが、いくぶん小説的な書き方はするかもしれない、と話してくれた。しかし、その時私はまだ知らなかった。『玉電松原物語』という作品、しかも純然たる小説が、かつて書かれていたことを。

予備校講師に私は向いていないことを覚った。

となると、残された道は?

文筆だ。

読書量に自信はあったから書評は書けると思った。しかし、いきなり、たのもう、と言ってなれるわけではない。

なれるのは作家だ。つまり新人賞に応募すれば良いのだ。

私はそれまで作家になりたいとまったく考えていなかった。小説を書いたこともなかった。

だが、背に腹は代えられない。

そして、「玉電松原物語」と題する七十枚の短篇小説を仕上げて、『新潮』新人賞に送ったのだ。

坪内さんは最初、自分が応募した文学賞を原稿に「小説新潮新人賞」と書いてきた。しかしその時期、小説新潮の新人賞は坪内さんが応募したという短篇ではなく、長篇が対象だった。そのことを指摘すると、「あっ、じゃあ『新潮』かな?」といった、わりあい軽めの反応が返ってきた。自分が応募した賞のことを、坪内さんのような人が明確に覚えていないものかと、少し意外な感じがした。しかし、現物は存在しない、短篇小説としての「玉電松原物語」の冒頭部分は、今回の作品中に、ご自分の記憶に基づいて再現されている。

本屋の安さんはいつも人民服を着ている。人民服といったって本物のではない。ただ忠三(主人公の名前――引用者注)の眼にそう見えるだけだ。

安さんの御自慢は三船敏郎と同い年であることだ。そのことを聞いた時忠三はひどく驚いた。なぜなら安さんの方が三船敏郎よりひとまわりは年上だと思っていたから。

安さんは自転車で本を配達する。安さんの乗るその自転車はキーコ、キーコと音をたてるが、それが安さんに似合っている。

当時、坪内さんは小説現代の連載「新・旧 銀座八丁 東と西」に注力されていて、『玉電松原物語』の執筆はその後、ということになった。その間、準備をしておこうと思い、国会図書館へ出かけて昭和三十年代から四十年代にかけての、世田谷区赤堤、松原界隈の住宅地図を探し出してコピーを取った。それまでの雑談の中で何度か出て来た、スーパー「オオゼキ」は松原が発祥なんだ、という坪内さんの言葉どおりに、玉電松原駅の東側に小さく「大関屋」とあるのを見つけ、いまや一大チェーンとなったオオゼキの一号店はここなのかと、何か大発見をしたかのような気持ちになった。

「オオゼキ」という大手スーパーのチェーンがある。

その第一号店は玉電松原にあった。

《中略》

「オオゼキ」がいまの場所、松原四丁目に移転したのは昭和三十八年五月、ちょうど私が幼稚園に入った頃だ。

最初の店舗の記憶もあるから、たぶんそれは私が四歳の昭和三十七年頃だろう。

今の「オオゼキ」は野菜や鮮魚そして食肉がメインだが、当時の「大関屋」は乾物が中心だった。

そして何故か浅漬けが記憶に残っている。

それらのコピーをお渡ししたのが二〇一七年の夏。実際に連載が始まったのが二〇一九年の四月(五月号)だから、担当編集者としての怠慢は明らかだ。今となっては、あと一年、いや半年でも早くスタートできていたら、この『玉電松原物語』は完結した万全の形で世に送れたのにと、いまだに悔やんでいる。

連載開始が近づき、坪内さんとイラストレーションの相談をした。坪内さんはご自分の連載のイラストレーターを、最初からはっきり決めている場合(「新・旧 銀座八丁 東と西」の場合は南伸坊さん)もあれば、そうでない場合もあった。今回は誰か新しい人に頼みたいので、候補を挙げてくれない?と言われ、三人ほど選んでイラストのコピーを送ったところ、すぐに「この、いとう良一さんで行こう」と電話がかかって来た。ひそかに私もこの人だろうと考えていたので安心し、いとうさんのプロフィールを確認して驚いた。坪内さんと三歳違いの同世代で、同じ世田谷区の代沢出身で現在も在住とのこと。何か響き合うものを感じてさっそく依頼すると、非常に喜んで引き受けて下さった。連載十回だけでなく、単行本の装画や地図もお願いすることになり、『玉電松原物語』といとうさんのイラストは、もはや不可分なものだと感じている。

掲載誌の発売が毎月二十二日。校了が十日前後なので、原稿は月初めに入れば問題ないのだが、坪内さんの入稿は常に早く、前月の二十日過ぎには原稿が入っていた。最近の寄稿者は九割以上がメール送稿だが、坪内さんからは手書き原稿がファックスで送られてくる。これをそのまま印刷所に入れると時間がかかるので、担当者が打ち込んでデータ化して送る。毎月二十枚の原稿を読みながらキーボードを叩く作業は、非常に楽しかった。ちなみに坪内さんの字は、ある種のクセ字ではあったが読みやすく、幾多の悪筆作家を担当に持ってきた自分としては、まったく苦にならなかった。

第一回の原稿を受け取ったのは、二〇一九年の三月一日。なぜ正確に覚えているかと言えば、この時私は紀行取材に同行しての出張中で、鎌倉の山中で坪内さんから「いま原稿を送った」と携帯に電話をもらったからだ。週明けに出社してさっそく目を通した。冒頭は、自分は「東京っ子」なのかどうか、という、自己認識のありようから始まっていた。

東京で生まれ東京で育った私ではあるが、自分のことを「東京っ子」とは言い切れぬ思いがある。

具体的に言えば私は昭和三十三(一九五八)年に初台(区としては渋谷区だが一番近い繁華街は新宿)に生まれ、同三十六年に世田谷区赤堤に引っ越した。

つまり山手線の内側はおろか環状七号線の内側にも暮らしていなかったのだ。だから「東京っ子」を自称するのはサギめいている気がする。

と言うと、山手線はともかく、初台は環七の内側にあるじゃないか、という突っ込みを入れる人もいるかもしれない。

しかし環七が作られたのは昭和三十九年に開催された東京オリンピックに合わせてで、私が初台に暮らしている頃はまだ影も形もなかったのだ(私はこの原稿を環七に隣接したマンションの一室にある仕事場で書いている)。

《中略》

私のことを、東京っ子を鼻にかけると思っている人がいる。

だが私は東京っ子ではなく世田谷っ子だ。

しかも世間の人が思っている世田谷っ子ではない。

世田谷は高級住宅地だと思われていて、実際、今の世田谷はそうかもしれないが、私が引っ越して来た当時の世田谷、特に赤堤界隈は少しも高級でなかった。もちろん低級でもない。つまり、田舎だった。

そして、この作品を書こうとした決意のほども述べられていた。

そういう辺鄙な場所にあっても、私の家から歩いて七~八分(子供の足でも十分)ぐらいの所に商店街があった。

それは電車の駅があったからだ。電車といってもいわゆるチンチン電車で、東急玉川線(通称玉電)の松原駅だ。

玉電は本線が渋谷から二子玉川まで走っていて、砧緑地まで行く支線と、下高井戸、三軒茶屋間を走る支線が通っていて、昭和四十四(一九六九)年に本線と砧緑地までの支線が廃線となってのち、下高井戸、三軒茶屋間は世田谷線となった。

だから玉電松原という駅はただの松原駅となった。

だが私の中で松原は永遠に(ということは今でも)玉電松原だ。

その玉電松原界隈のことをこれから書きつづって行きたい。

小さいとは言え確かな商店街があった町のことを。

これを読んで、『玉電松原物語』は、坪内さんがこれまでにまったく書いてこなかった作品であり、そしてご本人にとって決定的な意味を持つ作品であろうことを確信した。

連載が始まった直後、私は坪内さんに頼んで、作品の舞台となる松原の町を案内してもらうことにした。新天皇即位で例年よりも長いゴールデンウィークの初日、京王線の下高井戸駅構内の「啓文堂書店」で待ち合わせをした。西口の階段を降りるとすぐ、作品中に坪内少年が大阪寿司にハマるきっかけを作った「旭鮨」。商店街をしばらく歩くと、第三回(第三章)で描かれたそば屋「さか本」だ。

「さか本」は私が初めて入った頃(今から五十年近く前)と店内の光景が殆ど変らない。

小さな店ならそれもありかもしれないが、「さか本」は百名近く入る(入口の所に、「店内は広くゆったりとしていますので自由におくつろぎ下さい」という札が立てられている)。

百名近く入るが、従業員は五名足らずだから(厨房は覗けないけれど多くても二人だろう)、十人いちどきにやって来てオーダーしたら天手古舞いになってしまう。

「さか本そば店」と名乗っているものの、「さか本」は日本そばはもちろん、中華そば、そしてごはん物もすべておいしい。

すべて、と書いたが、私がいまだチャレンジしていない、ごはん(どんぶり)物のメニューがある。

それは「さか本丼」だ。

《中略》

これが実にアヴァンギャルドな代物なのだ。

つまりどんぶりの半分が天丼で、もう半分がかつ丼なのだ(境界の部分はどうなっているのだろう)。

そこから東急世田谷線沿いに歩を進め、ひと駅分を歩いて松原商店街にたどり着いた。駅の周辺をじっくり見学した後、さらに南に歩いて赤堤小学校、そして小田急線経堂駅へと向かったのだが、その途中で、坪内さんが三歳から、独立して三軒茶屋に引っ越すまで住んでいた実家に立ち寄った。作品中に何度も登場する、西福寺というお寺に隣接した立地なのだが、実家自体は人手に渡り、建て直されて別の人が住んでいる。大通りから路地を入って、突き当たり手前の家の前に立ち、「ここだったんだよね」と坪内さんは呟いた。

私の家は大通り(現西福寺通り)から入った路地に面していた。

幅七メートルほどのその路地は舗装されていなかった(舗装されたのは私が大学を卒業する頃だったと思う)。

長さは三十メートル近かっただろうか。私の家とその隣り、その二軒に向い合う形で二軒にはさまれていて、私の実家を除く三軒はそれなりに広い敷地を持っていたから。

路地の奥の左角が私の実家で、そこを左折すると路地は狭くなり、奥の家二軒にぶつかる。

つまり私の家の前の路地(空き地)は広くなかったものの野球(三角野球)が可能だった。

実際、私と弟たちはよくその場所で三角野球をした。

その後、連載は順調に進んでいった。連載中、坪内さんの記述に、時折校閲から疑問が入ることがあった。主として社会的事象の事実関係、といったものだったが、そうした指摘を受けるたびに、私の中にちょっと緊張が走った。というのも、坪内さんは最近の校閲者に対して、かなり厳しい意見を持っていて、折にふれてそのことを文章に綴っていたからだ。しかし、その厳しい意見の半分以上は校閲者にではなく、筆者と校閲者の間に立つ編集者に向けられたものだというのが、私の解釈だった。校閲者は、あらゆる観点から疑問を出すのが仕事であり、それを取捨選択して、真に検討する必要のある疑問のみを筆者に尋ねるのが編集者の仕事だ。校閲からの疑問を右から左に筆者に渡すバカがいるか、というのが、編集者出身の坪内さんの真意だったのではないだろうか。

同時に、坪内さんには「記録には頼らず、記憶に基づいて書く」という姿勢もあった。自分の記憶を元にして何かを書く場合に、改めて当時の記録に当たって事実関係を確認すると、自分の記憶とは異なる場合が少なくない。その時、「歴史的事実」を重視するのか、それとも「記憶」を重視するのか。歴史家ではない坪内さんの態度は明快で、あえて「事実」の確認をせず、「記憶」でもって書いていく。そうでなければ、自分が書く意味がない。『玉電松原物語』の第九章の章題は「世田谷八幡の秋祭りの奉納相撲で学生横綱だった農大の長濱を見た」だが、ここに登場する長濱(その後大相撲で小結豊山)は、学生横綱になってはいない。これはさすがに、私も疑問を呈した。しかし坪内さんは「おれの記憶では、奉納相撲で見た長濱は学生横綱なんだよな」と、おだやかに答え、本文の記述を「学生横綱になっていたと記憶しているが」と変えた。

最後の原稿となった第十回は、十二月二十三日に入稿し、年内に編集作業を終えた。その際、あとあと問題となる一節が気になった。この回の終わりで、小学校の同級生であるコミちゃんとのエピソードが語られる。コミちゃんの家の近所にお寺があって、そこに時々人魂が飛ぶ。その寺で坪内少年はある時、死んだ玉虫を見つける……という記述なのだが、続く最後の一文が謎だった。これまでの文章のトーンとはかなり異なった、やや唐突とも思える表現であり、私は最初、まだ後に文章が続くのかと勘違いした。「今回のラスト、これまでとはちょっと違いますよね」と、尋ねようかと逡巡してやめた。そのうち酒場での会話の中で、真意を尋ねる機会があるだろうと。結果的に作品の最後の一行となったこの文章について、坪内さんが亡くなった後、何人もの読者から「あの文章が非常に印象に残った」とか、「あの文章の真意はなんでしょうか」という強い反応があった。「あれはご自分の死を予感した文章ではないか」と言った人もいる。しかし年が明け、約束していた新年会もしないうちに亡くなった坪内さんに、文章について尋ねる機会は永久に失われた。

結果的に、連載は第十回をもって終了を余儀なくされた。坪内さんとは、連載は何回まで、という明確な相談はしていなかった。第十回までの内容の流れと、ここ数年の会話の断片をもとにして考えると、あと五回程度は続いたのではないかという気がする。連載は毎回二十枚だったので、合計二百枚。これだけあれば、単行本として薄すぎるということはない。ただ、坪内さんだったら、間違いなく「あとがき」を付けただろう。それに代わるものはないかと考えた時、吉田篤弘さんのことが頭に浮かんだ。吉田さんには、小説新潮の追悼特集に、素晴らしい文章を寄せていただいていた。しかも坪内さんの出身校である赤堤小学校の後輩であり、作品中にもお名前が登場する。これはもうお願いするしかないだろうと無理を言い、「燃える牛と四十七の扉」と題する、他の誰にも書けない文章をいただくことができた。これを読むと、坪内さんと吉田さんには、一見そうは見えないけれども、地下水脈のようにつながった共通のセンスがあることが分かる。新潮社のPR誌「波」に寄稿して下さった、やはり赤小出身の岸本佐知子さんも含め、小学校の教育のせいなのか、世田谷の地霊のせいなのか、あの近辺はつくづく不思議なものを生む土地だと感じる。

坪内さんに案内されての松原探訪から一年あまり。長い梅雨が明け、一転して猛暑となった今年の夏、単行本に掲載するイラスト地図の確認のため、私は再び松原の町へ向かった。坪内さんと歩いた昨年との目立った違いは、道行く人々がみなマスクを着けていることか(私はもと「松原書房」だったセブン-イレブンで、地元では売っていない箱入りマスクを購入した)。国会図書館でコピーした商店街の住宅地図は、もう何十回も確認しているので、しっかりと頭に入っている。この角が「ももや」、はす向かいが「ジュネ」、最初の信号の角に「増田屋」と「江ざわ」、それに「オバタ薬局」。もうどの店も、影も形もないか、建物はあっても営業してはいない。何だろうこれは、と、不思議な気持ちになる。自分とはまったく縁もゆかりもないはずの町なのに、昔からよく知っていたような錯覚に囚われて頭がクラクラする。『玉電松原物語』で、昭和の松原を驚異的な記憶力をもって再構築し、この町のあるじとなって君臨した人物はもういない。しかし作品を読めばいつでも、あるじがつくった町を、やすやすと頭の中に再現することができる。これからも何度か、坪内さんの「玉電松原」と令和のリアル松原を重ね合わせる幻視行に、赴くことになる気がする。

-

-

坪内祐三

つぼうち・ゆうぞう 1958(昭和33)年5月8日東京都渋谷区生まれ、3歳から世田谷区育ち。早稲田大学第一文学部人文専修卒、同大学院英文科修士課程修了。1987(昭和62)年から1990(平成2)年まで「東京人」編集部員。1997(平成9)年、『ストリートワイズ』(晶文社)でデビュー。2001(平成13)年9月、『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』(マガジンハウス)で講談社エッセイ賞を受賞。2020(令和2)年1月13日、心不全のため急逝。主な著書に『靖国』『古くさいぞ私は』『変死するアメリカ作家たち』『探訪記者 松崎天民』『昼夜日記』など。「小説新潮」に連載中だった『玉電松原物語』が遺作となった。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら