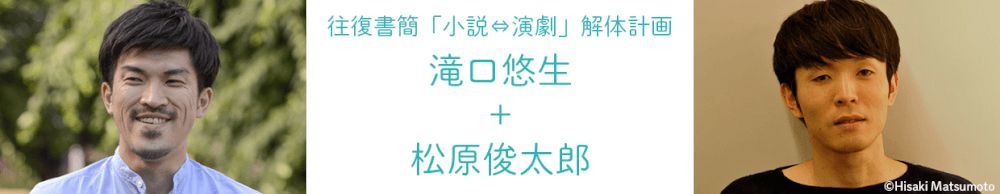

滝口悠生→松原俊太郎

公開に先立って送ってもらった「カオラマ」の最終稿を読んだ。部分部分に遡ったり、読みながらとったメモを見たり、およそ一年前に公開された第一稿をあらためて読んでみたりしながら、これを書いている。今回がこちらから書く書簡としては最後のもので、これを受けて松原さんが書くことになるあと一回でこの公開往復書簡は終わりだ。となれば、私にとって今回の書簡は言いっぱなしみたいなところもあり、するとこうしていつもと違う文章になる。返答をするつもりのあるなしで、言葉づかいが変わる。思えば小説の文章は、語りは、いつも応答のない一方通行の形だ。しかし、さて松原さん、と口語的に、宛先の名前を出せば往復書簡ぽく、これまでのように書くことはできる。口語、発話。戯曲においても小説においても、避けては通りにくい「声」を伴う特殊な文章をどう書くかは、常に重要な問題ですね、松原さん。

「言葉づかい」に似た言葉として「文体」という言葉があり、小説の評にもよく用いられる。これは便利な言葉だけれど、私はあまり使わないようにしていて、なぜなら文体というのはそれだけだと何のことなのかよくわからない。全体にも個別にも、具体にも抽象にも使え、文体が云々、という言い方をするとむしろ言わんとすることがよくわからなくなるように思うから。文の体。文章の身体。文章の有り様は、宛先によって微妙に変わるものなのかもしれず、しばしば「文体」が発信元(書き手にしろ、語り手にしろ)の技術や創造性、あるいは独自性のように言われるのとは逆に、「文体」とは宛先なのではないか。語り手と宛先の隔たり方。それによって自ずと、もしかしたら仕方なく、要請され、受け入れた形。

この話はすでにしたかもしれないけれど、私は、デビューからたぶんいちども会話体としてのカギカッコを使わずに小説を書いていて(別に何も頑なにそうしているわけではなく、使おうと試みたこともあったけれど)、なぜ会話文にカギカッコを使わないのですか? という読者からの質問もしばしば受けるのですが、使えるならば使いたいけどうまく使えないのです、と応えるほかない。

「最終稿は、先頃読んだ第二稿とは公開時期も近いためか、踏襲されている部分も多くありましたが、読みすすめる感じはずいぶん違ったように思いました。それは松原さんの、第一稿、第二稿、そして最終稿、という一年以上にわたる改稿作業によるところ、この往復書簡によって得られた僕の思考の深まりや変化によるところ、それとも第二稿は夏にアメリカで、最終稿は冬に日本で読んだシチュエーションの違いによるところ、いずれもが影響しているのだと思いますが」

と私は書くことができるけれど、やっぱりなにか、いわくいいがたいつまらなさが私のなかに残る。それでも続けて、「『カオラマ』に限らず、松原さんの書く戯曲の印象は、線的に進む物語や語りというよりも、壁とかジャングルとかそういう密度や圧、混沌さに迫られる感じだったのですが、今回の最終稿はその点が違って、複雑さや密度というよりは鋼が研磨されたような、鮮明で線的な運動を内在するものへと、変化したような感じがしました。とはいえ、そこで何が起こっているのか、その世界にどんな機構が働いているのかの謎さ、わからなさっぷりは、これまで読んだ松原さんの戯曲とだいたい同じで、第二稿と最終稿の細かい違いについては精査していませんが、というか、あ、ここは第二稿と同じだ、と思って見くらべてみたら全然違ってた、みたいなところがたくさんあって、別に差異を精査することは読むうえではあんまり大した意味はない。テキストの細部は、全体のなかにあることで立ち上がるもので、同じ文章でもその前後や周囲が違えば、全然違う立ち上がり方をする、ということなんでしょうね。その感じは小説を書いていると僕もよく感じることです」

「……」

「密度から研磨、ジャングルからシンプル、という印象の変化がいい変化なのかどうなのか僕にはわかりません。しかしもの書きにとって悪い変化などはたしてあるのでしょうか」

「……」

カギカッコやめ。で、おもしろかったのは、第一稿においては主役のように露わに存在して、しゃべりまくっていた「顔」と「身体」が、最終稿ではむしろ、探し求められるもの、失われたものとしてまったく逆位置にたどり着いているように思えたことです。第一稿では、「顔」と「身体」は舞台上に氾濫し、消費される(観客に? それとも戯曲に? あるいは上演に?)印象でした。最終稿において「顔」を探しているのは、「言葉」なのか「声」なのか。あるいは来たるべき(来るか来ないかわからないけど)「上演」なのか。ともかく、この変化は劇的なものでした。

これと連動するように、改稿の過程を通じてまったく反転したかのような推移を見せる点は他にもあって、一稿では「男」と「医者」だった登場人物が、二稿を経た最終稿においては「女」と「木こり」になっていますね。「女」が人間の身体ではなく「丸太」として存在している(「女」が「女」であることを示すものは、セリフのうえの「役名」だけ)点も重要です。木こりは斧をふるい女たちを破壊する存在であり、「女」と「木こり」のあいだには殺し殺される関係性がある。これは「男」と「医者」の関係性とひじょうに対照的です。木こりがふるう「斧」に「父」という文字が含まれていることなどにも寓意をかきたてられますが、松原さんの戯曲にしても、地点の演劇にしても、大事なのは「寓意」の方ではなく「かきたてられる」の方で、こちら側にもよおされる動きこそが貴重なのだと思います。設定も役柄も混沌とした終盤に持ち上がる「女」をめぐるくだりを、僕はこのテキストの最高到達点として読みました。そこから、ラストの祈りのような語りの切実さが生じていると思う。

上演が前提とされないと同時に、公開されることが前提となっていたこの「カオラマ」という戯曲の創作は、第一稿、第二稿、そして最終稿を経て完成に至ったと考えるべきなのかどうか。むしろ、ひとつのタイトルを持つ三パターンのバリエーションとして公開すべきなのではないでしょうか。と書いて気づきましたが、過程が公開されているというのは、もうほとんどそういうことだ。どの稿も、読み返すごとにまた違う発見や印象が得られるはずで、互いに牽制し合うような関係に思えます。

言葉足らずとは思いますが、言い尽くせぬ感じは大事で、最終稿についての言及はここまでにしよう。あとは公開後に戯曲を読むひと、あるいはこの「上演を前提としない戯曲」を用いた「上演」を将来目撃するひと、いつ来るともしれぬ「上演」を待つひとへと続く。

* * *

最後に、この往復書簡とは直接関係のない、けれども松原さんとのやりとりも大いに影響したおかしな近況の報告を以て締めようと思います。

実は先日映画に出てきました。出演者つまり役者として撮影にのぞみ、カメラの前で演技をしたのです。昨年の暮れ、面識のない若い監督からの突然の依頼でした。僕はまったく演技の経験はありません。当然、はじめは断ろうと思った……というのは嘘で、その連絡があったのは演劇における上演と戯曲の関係を、小説における語り手と書き手の関係に見立てた往復書簡を松原さんに向けて書いた直後で、上演とはいったいどんなものなのだろう、と思っていた時だったので、なにか思わぬ方向からその手紙の応答がきたぞ、みたいな感じを受けました(依頼をしてきた監督がこの往復書簡を読んで連絡をよこしたわけではないと思うので、偶然に過ぎないのですが)。

僕は結局その依頼を受けて撮影に臨み、どうにか撮影は終わったもののまだ作品は編集段階で完成していないし、ひとの目に触れるのはずいぶん先のことのようです。全然大きなプロダクションではなく、完成してみたら僕はカットされてほとんど映っていないみたいなこともあるのかもしれないので詳細は伏せますが(こんど内緒で教えます)、ともあれ書き手は語り手を上演する、という自分の至った考えは書き手としての自分自身を少なからず驚かせ、揺るがすものだったので、まがりなりにも演技をしてみる、というのはなにかその余波あるいは今後に続くきざしのような出来事でした。松原さんとのこのやりとりがなかったら、そんな依頼は来なかったのではないかと思えます。

演技といっても、僕に課せられた役柄もセリフも動作も、決して複雑なものではありませんでした。というかセリフなどほぼなかったのですが、何もしゃべらずにただ立っているだけでも、虚構の人物としてある場所に存在する、ということは驚くほど難しいことでした。僕は小説家として、自分の書いたことにならば責任がとれますが、カメラに撮られた自分の身体が起こす行動への責任は、たぶんとれない。その意味では、未だにそんなことをすべきだったのか自信がもてません。映画のなかにいることになるかもしれない自分は、なんだか他人のような気がします。しかし考えてみれば、自分の小説の語り手についても僕はすべてを知っているわけではなく、彼らの言うことや行うことの責任など負えないし、負う気もないのだと気づき、そう考えるとその関係性はあまり変わらないのかもしれません。

今年は新しい長い小説を書きたいと思っています。どんな語り手がやってくるのか。楽しみに待つ気持ちがこれまでとは少し違うように思えます。開演前の舞台を待つような気持ちにも似ているようです。どこからその舞台を観ているのかは、よくわかりません。

2019年2月14日 滝口悠生

『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』

委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(The end of company ジエン社)

演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/

京都芸術センター http://www.kac.or.jp/

-

-

滝口悠生

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。

-

-

松原俊太郎

作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 滝口悠生

-

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら