松原俊太郎→滝口悠生

地点の『グッド・バイ』は僕も京都で観ました。タイトルをよそ目に第二次大戦の戦前戦中戦後を生きて書いてきた太宰の声に焦点があてられていたのに対して、滝口さんの『愛と人生』では、渥美清や寅さんや山田洋次ではなく、文字通り「愛と人生」に軸があったように感じましたが、そのように書かれたことをタイトルや作家の名に還元することに大した意味はなく、そのときどきに聞こえてきた声、読み進めるなかで読み取られた声が重要なのには変わりありません(なので再読します)。書き手である滝口さんが「私」として「男はつらいよ」にまつわるものごとの中に入り込み、その場で見聞きすることで想起し、その過程のなかで「愛と人生」という使い古された単語には別の使い方=意味が付与される。地点の上演における作品の位置と同様、「男はつらいよ」を原作とした滝口さんの作品であり、「私」(たち)の作品でもあるように思います。書き手の名が作品のタイトルの横に書かれ、作品と一体であるかのように見られがちなのに似て、書き手の身体は作品の外にあるわけではなく、出たり入ったりする。

だいぶつんのめってしまいましたが、戯曲の身体のことをいま一度考えてみます。『忘れる日本人』や『山山』などこれまで書いてきた戯曲の言葉は、「身体のない声」だったように思います。役名によって表象された登場人物は身体を持っていることが自明とされますが、これが本当に自明であるのかは疑わしく、語り手(登場人物)に身体を与えるのは、作家ではなく、演出家や俳優、読者なのではないか。たとえそれが一人一役の「一般的なリアリズム」による劇でも、場所や時間や人物の様態が変化するなら身体はその都度、与え直されなければならない。

たしか一回目に書いたと思うのですが、小説と戯曲で一見して異なるのは、描写の有無なんですよね。身体をもつ書き手(作者)の身体のなかにはいくつもの空間があって、それを語り手とともに描写する。空間は描写によってはじめて現れ、消え、していく。戯曲に描写がないのは、上演される空間を気にするからでしょうか。描写=身体という見立てであれば、やはり身体を持つ登場人物による対話が主になる戯曲においては、描写は二次的なものとされているのかもしれません。チェーホフとベケットの戯曲を見てみます。

プローゾロフの家。円柱のならんだ客間。柱の向こうに大広間が見える。ま昼。戸外は日ざかりで朗らかである。広間では朝食のテーブルをととのえている。(チェーホフ『三人姉妹』第一幕のト書き 神西清訳)

焼け草の広がり。中央が盛り上がって低い円丘をなし、手前と左右にゆるく傾斜している。後ろ側はもっと急な傾斜で、平舞台の高さまで落ちこんでいる。最大限の単純さと左右対称。/目のくらみそうな光。/草原と空がそれぞれ切れ目なく続いて、はるかかなたで出会うように、だまし絵ふうに描いた、たいへん月並みな背景布。(ベケット『しあわせな日々』第一幕のト書き 安堂信也・高橋康也共訳)

簡潔で味わい深いですね。『三人姉妹』のこの部分にはありませんが、チェーホフのト書きにもベケットのト書きにも舞台が出てきます。描写はその舞台上に限定され、いわゆる作者の視点、外側から眺める視点がとられています。滝口さんの言う、「描写に寄り添う身体」は、戯曲では登場人物による台詞内での描写にあるのかもしれません。舞台上には、引用したト書き同様、簡素で多義的なモノが配置され、そこに俳優がいます。古典と呼ばれる戯曲が上演される際には、ト書きの部分も新しく読み込まれ、現代的なもの・背景との接続が試みられる。とはいえ、その背景の背景にはこのト書きの書き割りが立っていて、そのむこう側を感じさせるのは発語される台詞・声です。書き割りの中に何重にも閉じ込められている登場人物・語り手は、その中から書き割りのむこう側を見聞きして、声を発している。その言葉を記すのが書き手の、文字通り声にするのが俳優の役目なのでしょう。

このことは滝口さんの問題提起につながるように思います。書くという行為を行う「身体」でもあるけれど、身体を持たない語り手に「人間の形」を貸す役割を果たすのが、書き手の「身体」なのではないか。

デカルト『人間論』の冒頭、「身体とは、できうるかぎりわれわれに類似したものにするために神がまったく意図的に形づくった土でできた像または機械以外の何ものでもない、と私は想定する」を思い出しましたが、滝口さんの言われていることは神から身体への一方向ではなく、書き手と語り手の双方向のやりとりによって現れてくるものでしょう。書き手と語り手、俳優と登場人物の関係は、わたしであり、わたしでないというところで通じ合うように思います。書き手は語り手に「人間の形」を貸し与え、俳優は登場人物に「人間の形」を貸し与える。

小説では、書き手によって語り手の見聞きしたもの、触れたものなど知覚に伴って空間が描写されていきます。書き手は描写によって「人間の形」を語り手に貸し、小説の身体がおぼろげながら生まれてくる。いわゆる私小説と呼ばれるもの(最近あまり耳にしませんが)は、書き手と語り手の身体が限りなく同じものとして提示されますが、それでも書く身体と書かれた文字のあいだには違いがあって、「人間の形」の貸し与えは行われているのでしょう。書き手のわたしと、語り手のわたしは似ているけれども同じものではなく、「いいかげんな」わたしを発揮することもできる。

読み手のほうから見てみると、書き手の身体と語り手のないとされる身体は二重になっていて区別できません。とはいえ、語り手=書き手と断定しているわけではなく、その曖昧な区別は書き連ねられる文ごとに発生したり消えたりしていきます。そして、描写がなされる位置には、書き手あるいは語り手の、身体あるいは魂があると推測します。

小説内で語り手の精神であれ肉体であれ何かしらの動きとともに描写されるものは、その「人間の形」あるいは魂にくっついていき、人格のようなものをももたらす。外にあるものを言葉で考える、書くというのは擬人化するということにつながります。擬人化は、動物など本来なら人間ではないものを人間の中に取り込んで言葉で説明してしまう手段として批判されることは多々ありますが、人間は言葉によってしか考えることができない。「希望」というのも人間が言葉によって持つものでしょう。動物は「希望」を持たない。人間は言葉で動物に「人間の形」を与えることで人間あるいは動物に「希望」をもたらすこともできますが、その意味を得るのはやはり人間でしかありません。人間が動物にしてきたことを考えるのには役立つのでしょう。問題は、動物を前にしたときの身体にあるのだと思います。

その人間が必要とする「今はいつなの?」「それは誰なの」という「不遜な問い」に関しては、ヒッチコックも「それをしたのは誰か」(whodunit=推理小説)という問いを軽蔑していたという話がありますが、それらが明々白々の特定のものとして書けるなら書くし、そうでないなら書かない(書けない)のではないでしょうか。それを書け、と言われるならおそらく抵抗します。「誰か」が「いつか」言ったことを作者が記したということ以上のものは、何によって要請されるんでしょう。

抵抗は、書くことと同義だと思っています。何かを誰かに向けて言うということ自体、ものすごくエネルギーがいることで、沈黙に抗っている。それでも言わなくてもいいことを言ってしまい、無駄どころかより悪くなってしまうこともある。抵抗は美徳として用いられることが多いですが、ただそこに立っているだけで発生する一つの様態で、重力をはじめ、何かをするときには必ずそこには抵抗があります。物語やプロットや主題、それらに必要とされる「いつ」「誰」というのは、書くうえでの、さらには読むうえでの重力ともいえるかもしれません。この重力において、声の自由は制限され、制限されたなかでしか言えないとされることが持ち上げられ、制限が自明のものとされる……そのような恣意的な制限の罠から逃れるのが「身体のない声」でしょうか。

暗闇のなかに置かれた瓶の中にいる男がずっとしゃべりつづけているベケット的な場面を書いてみてもベケットにはなりません。どんなにありふれたプロット、現実離れした状況を用いたとしても、そのただなかに入って身体を酷使すれば、作者固有の描写や発語が生まれてくるはずです。ありふれた形式を最終的に変形・破壊するのは作者の身体でしょう。身体を酷使、とかいうとスポ根みたいですが……「身体のない声」とはいっても、作者の身体は動かしようもなくあるわけで、動物や外部のモノに対峙した身体の使用、知覚、感情を言語化することによって、語り手の「身体のない声」が聞こえてくるのではないでしょうか。

というようなことを考えつつ『カオラマ』最終稿を書いてました。執筆期間は実質半年満たないぐらいですが、執筆開始から最終稿の公開までもっていた期間は二年ほどになります。初稿では、上演の予定がないということに戸惑いながらもそれまで書いてきた戯曲形式の延長線上で執筆し、文字通り「身体のない声」が語り手となりました。往復書簡が始まったのちに発表した第二稿では、その「声」に加え、「上演を前提としない戯曲」という前提を踏まえつつ、大幅に改稿しました。そして最終稿では、作者がこんなことをいうと語弊があるかもしれませんが、やはり上演しなければならない、というものになったのではないかと思っています。

2月1日 松原俊太郎

『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』

委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介(The end of company ジエン社)

演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/

京都芸術センター http://www.kac.or.jp/

-

-

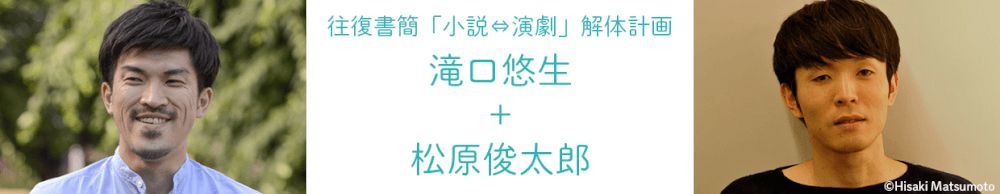

滝口悠生

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。

-

-

松原俊太郎

作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 滝口悠生

-

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら