松原俊太郎→滝口悠生

ご返事、ありがとうございます。

京都は異常な暑さも一段落してここ最近は少し涼しさも感じるようになって、まだまだ夏よ終わってくれるなという気分です。

滝口さんはもうすぐアメリカに発たれるころでしょうか。

言葉が足りていない部分があったので前回分の補足から入りたいと思います。「余白」というのは、主に俳優から発せられる台詞と台詞のあいだのことです。戯曲の論理とは異なる、地点による上演の論理があり、地点は舞台上の背景や俳優の身振りなどで意味を生み出す状況をつくり、言葉と、声として発語すること自体に意味を担わせているように思います。《地点の舞台では原作から抽出された表象をちりばめた背景とともに身振りを伴った声・言葉が必ず聞こえてくるので、それと原作をもとに自分でイメージをつくることができます》という部分ですが、「聞こえてくる」といっても言葉自体はまたたく間に通り過ぎていって、思い出すことも難しく、原作を読んでもどのシーンのどの言葉かは見つけるのも一苦労かと思います。ただ、劇を観ているときに、言葉、あるいは声が「聞こえてくる」というこの経験自体が、掛け値なしのものだと思っています。ストレートプレイのテレビドラマや映画や舞台では台詞と心理と行動のズレは、物語の進行を妨げないために理解の範囲内に収まることがほとんどで、台詞は「聞こえてくる」のではなく流れていき、だらだらと観ても、物語や人物の類型は理解できます。

この「聞こえてくる」が起きるのは、滝口さんの言う「時空の裂け目」、勝手に言い換えると異化された部分かと思います。ありふれた紋切り型であってもその言葉が愛する人から発せられると別の聞こえ方をすることがあるように、言葉の意味はそれが発せられる状況や環境に左右されます。『茄子の輝き』の「街々、女たち」の「お日様のにおい」ですね。戯曲の場合、愛する人に頼るわけにはいかないので、ト書きが規定する状況や人物の関係性、物語、時代、背景などに拠りますが、一番大きいのは「言い方」だと思っています。僕は文章を書くのもしゃべるのも下手なせいか、ずっと「言い方」を気にしてきました。ほうっておけば稚拙な連なりの紋切り型ばかり出てくるので、それを書き直さないことには自分でおもしろいと思えず、なんとかその状況で意味を持つ「言い方」はないかと、ガシガシいじって書いています。異化を意図して書いているのではなく、自分が異化されながら書いている感覚です。異化の先に固定された答えがあるとつまらないですが、従来の意味がずらされ、その意味が何なのかわからないままでも伝わるものがあるのではないかと思っています。

「わかる」というのは自分のすでに持っている基準との照らし合わせでなされることで、その基準が通用しない、揺らぐ「わからない」ものが訪れて、そこでこそ思考が始まる。安定した状態とは考えずに済む状態とも言えて、僕自身そういったものに堕落した心地よさは感じることはありますが、すぐに飽きがやってくるように思います。物語や何かを伝達する場合に表象は必要となりますが、その表象自体に多分に誤解のもとが詰め込まれていて、それをずらさないとありきたりな理解(紋切り型)に収束してしまう恐れが常にあります。対象を自分の知っているある表象に結びつけてしまえば、「わかる」という状態は作られますが、その言葉を聞く前と聞いた後とで変化が少なく(流れてしまい)、自分の立っている場所が揺らぐことはほとんどありません。日常というのはこの連続で成り立っているのかもしれません。本来は日常と呼ばれるもののそこここに断絶があって、歪なもの、わからないものが入り込んできているはずだけれども、習慣や日常というタームで連続したものに均していく。『ハッピーアワー』で感銘を受けたことの一つは、人物たちはそれぞれ日常というものを持っていながらも、体のいい理解にも対話の失敗による空虚にも安住せず、対話しているところでした。

戯曲、特に人物間の対話を書くときは常に、こんなことを言われてもな、という紋切り型との闘いになります。何かを言ってもその何かに回収されてしまう、それが伝わっているという事実にも感動することはあるけれどもその感動に浸っていてもすぐに不和はやってくるし、その何かは使い古されて通用しなくなるかもしれない、本来、何か言うときにはその何かには収まりきらないものがあって、伝わらないときにはそれが伝わっていない、別の言い方を考えなきゃいけない、あるときはその何かを迂回するように、仄めかしにならないように言う、何かが伝わった瞬間に話が終われば結構だけど、それは嘘のような奇跡のようなもので、実際は「わからない」が連鎖していくため、対話は長くなって終わらない… こういったことが戯曲を書くときのジレンマとしてあります。声を聞いて話すという連なりのなかで書いていると限界までそれを推し進めなければ終わりがやってきません。対話の相手(登場人物、観客…)や舞台上の時間の制約などもあって、戯曲は必ず終わりますが…(ここ最近は「上演を前提としない」戯曲の終わりについて考えています)

一方の小説の話にいきたいのですが… 先日、友人に勧められて、『リズと青い鳥』というアニメ映画を観まして、とても異様な体験をしました。普段、僕があまりアニメを観ないというのもあるかもしれませんが、物語の内容と進行が異様でして… 高校の校舎内を基調に、吹奏楽部に所属する女子高生たちの一夏を描いたものなんですが、空間はほぼ校舎内に限定されて時間の説明は字幕なしで台詞や衣裳で間接的になされ、そこにコンクールで演奏される曲のモチーフとなる童話の描写や、部員の過去や関係性の描写が、わからなくはないけれども乱暴と言ってしまいたいぐらいに、でも静かに、断片的に挿入されて、後半、一気に断片らが回収される(整合性すらもすっとばす)「エモい」展開に、あっけなく感動してしまいました。当然ですが、女子高生たちはこの展開に疑問を抱くことはありません。物語のいい加減さというよりはいかがわしさ、実写や演劇では白々しくなってしまうだろうこともアニメなら納得させられてしまう恐ろしさがありました。演劇でも見立てというものがありますが、アニメの場合は画を人物に見立てるので、細部まできちんと描写すれば、ちょっとした違和感も観客に受け入れさせ共有させる力があるのではないかと思います。整合性や事実とは異なる、これもまたある種の「いい加減さのリアリティ」と言ってもよさそうですが、滝口さんの言うそれはあくまで想起・行動する人物の知覚によるものですよね。

小説の登場人物が《何かを思い出したり、語ったりする時に、その人のなかで時間や空間が均衡を崩す》というのは、それでこそおもしろくなると僕も思います。人物が揺るぎない現在の安定した記憶のなかで回想しているだけだと、読者としてそれに付き合う楽しみがあまりなく、読者自身の経験も揺るがさずに安定した感傷に回収されていくような感じがして… 現在の動きとともに思い出すことで過去がせり出してきて、現在が変容していく動きが『茄子の輝き』にはあるように思います。小説の人物にはそうした動きに引き込む力がありますが、個人的には戯曲の読書体験では(チェーホフの戯曲であっても)あまりそういったことはなく、上演あるいは俳優にそういった力があるように感じます。また、空間に関して、滝口さんは西武線や高田馬場など現実にある具体的な土地を書かれていますが、戯曲ではより簡素で抽象的なものが多い気がします。これもまた、上演を「前提にした」ことによるのかもしれません。

「上演を前提としない」戯曲『カオラマ』を書いているときに、それまで自分が書いてきた戯曲はただ読まれるだけではなくて声として発せられ、聞かれることを大前提にしていたことを知りました。本来、戯曲は上演を前提としたものなので、上演における声の届け方、聞こえ方を考えて書かれるものです。でも、舞台の演出をしない僕は、まずは紙上で上演をします。声になることはもちろん望んでいるし、そのことを意識して書いていますが、滝口さんが小説の文章で感じておられるように、戯曲の文(ト書きは微妙ですが)もすでに声として鳴っている感覚です。一方、上演における俳優の声は、観念ではなく実体とも言えないただの空気の振動で目に見えずそれでもたしかに実在するものとして聞こえてくる不思議なもので、書かれてある言葉が声になることで観念が観念でなくなり、ありきたりな表象が「異化」されるということが起こり得ます。滝口さんの『高架線』も今年の1月に小田尚稔さんの演出で上演されましたが、自分の書いた文章が声になってみて、どのように感じられたのか、気になります。

戯曲を書いているときに小説を読んでいると、やはり声として発語されている感覚の文章がおもしろく感じられます。滝口さんの文章はたしかに発話部分と地の文の境界は曖昧で、ただ、描写、特に街の描写部分では声というよりも身体あるいは目が前景化しているような印象を受けました。滝口さんの語り方によるところも大きいと思いますが、かぎ括弧を使わないことで、描写も会話も語りも等価になって、会話の途中で時間や空間が飛んでもするっと馴染んできます。また散文においては、先述した紋切り型は、その場にある身体の感覚に拠る細密な描写によって打破されるような気がしています。滝口さんは自分の行ったことのある場所や見聞きしたものをもとに書いておられるように感じるのですが、《小説の言葉は、いわゆる「地の文」も含め、すべてすでに発された声である》ならば、その行った場所や見聞きしたものに潜在する声を聞きとって書いている、ということでしょうか。滝口さんにおいて重要と思われる、思い出すという行為は、この声を聞きとるという行為によってなされているように思いますが、どうでしょうか。

夏のせいか、また長くなってしまいました…

アメリカの話もまたお聞かせください。くれぐれもお気をつけて。

8月10日 松原俊太郎

『演劇計画Ⅱ -戯曲創作-』

執筆中の戯曲第二稿は、9月1日公開!

委嘱劇作家:松原俊太郎、山本健介

演劇計画Ⅱアーカイブウェブサイト http://engekikeikaku2.kac.or.jp/

京都芸術センター http://www.kac.or.jp/

-

-

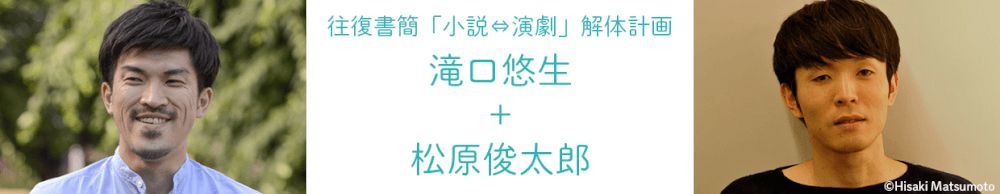

滝口悠生

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。

-

-

松原俊太郎

作家。1988年熊本生まれ。2015年、処女戯曲「みちゆき」で第15回AAF戯曲賞大賞受賞。2019年、『山山』で第63回岸田國士戯曲賞受賞。他の作品に戯曲「忘れる日本人」、「正面に気をつけろ」(単行本『山山』所収)、小説「またのために」など。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥

著者プロフィール

-

- 滝口悠生

-

1982年、東京都八丈島生まれ。埼玉県で育つ。2011年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。2015年、『愛と人生』で野間文芸新人賞を受賞。2016年、「死んでいない者」で芥川龍之介賞を受賞。2022年、『水平線』で織田作之助賞を受賞。2023年、同書で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、「反対方向行き」で川端康成文学賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』『長い一日』『いま、幸せかい? 「寅さん」からの言葉』『往復書簡 ひとりになること 花をおくるよ』(植本一子氏との共著)『ラーメンカレー』『三人の日記 集合、解散!』(植本一子氏、金川晋吾氏との共著)等。

連載一覧

ランキング

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号第6091713号)です。ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら